接種時期選定の参考 (新)

ここでは、パッと見て全体像をつかんでください。

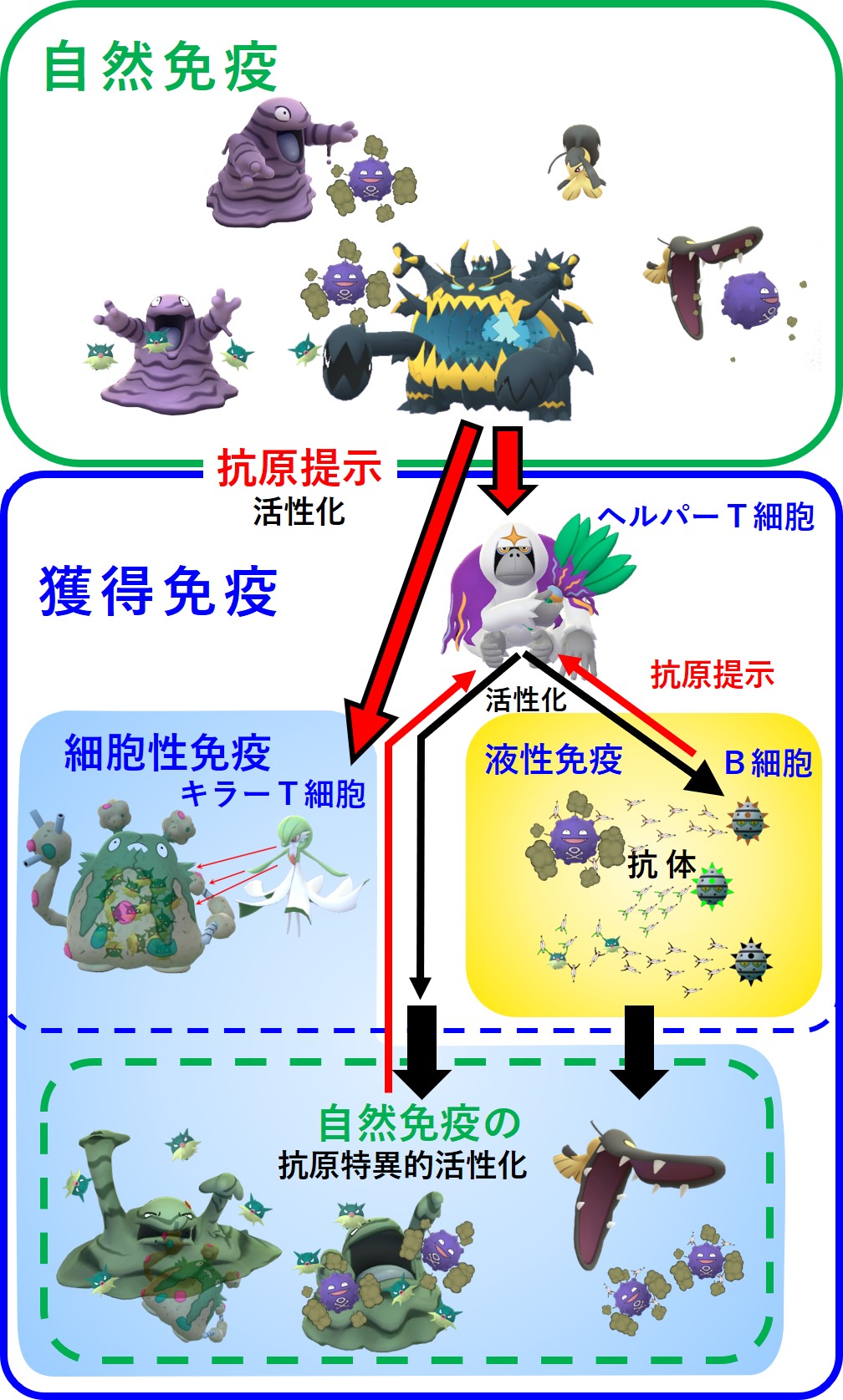

免疫系(の構成や働き)は大きく 自然免疫(しぜんめんえき) と 獲得免疫(かくとくめんえき) とに分けることができます。

獲得免疫を 適応免疫(てきおうめんえき) と呼ぶ人もいますが、このウェブサイトでは獲得免疫を使います。

◆ 自然免疫の仕事は「食べること」

◆ 獲得免疫の第1の仕事は「敵味方の細かい識別」

◆ 獲得免疫の第2の仕事は「感染した味方を殺す」

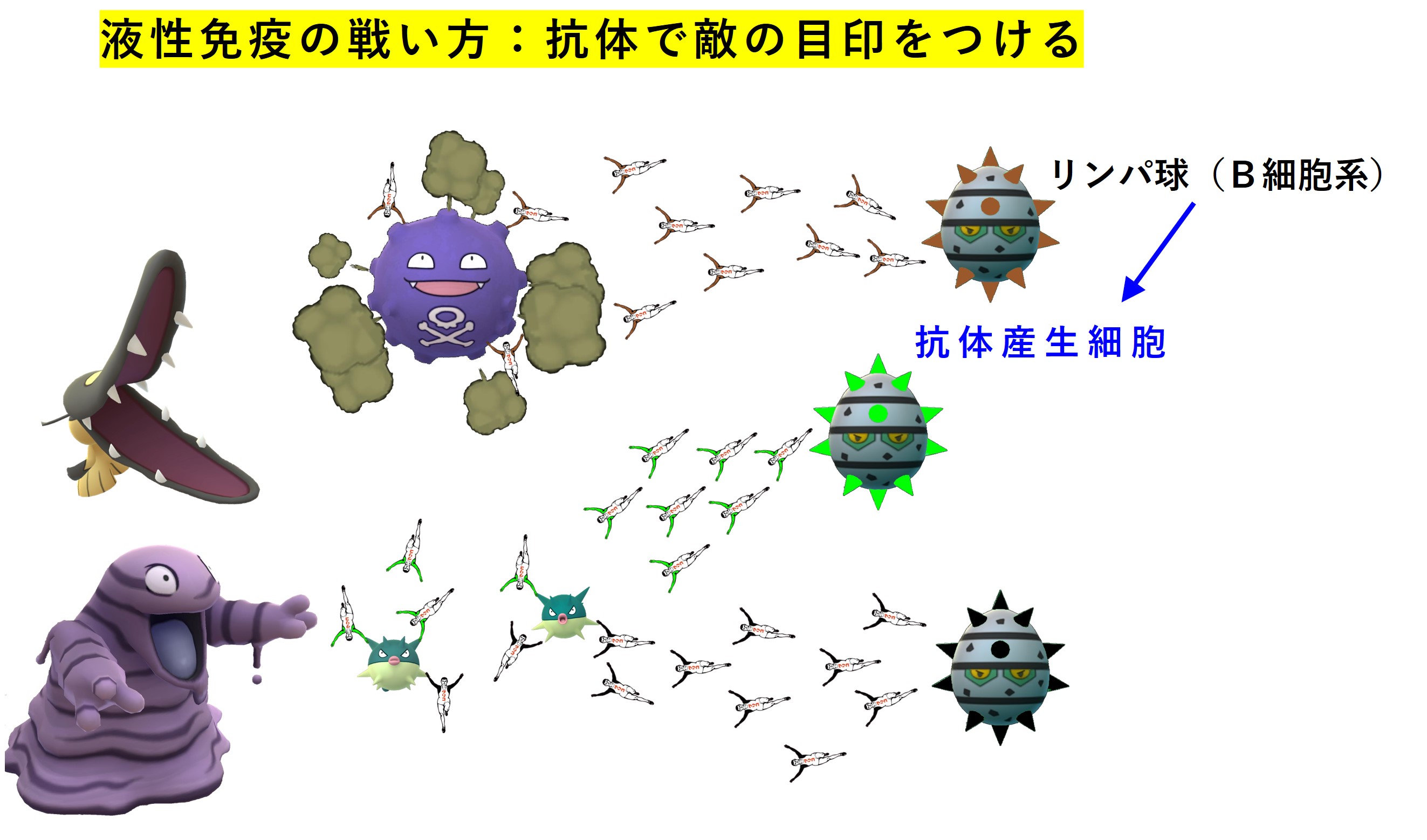

◆ 獲得免疫の第3の仕事は「敵のマーキング」

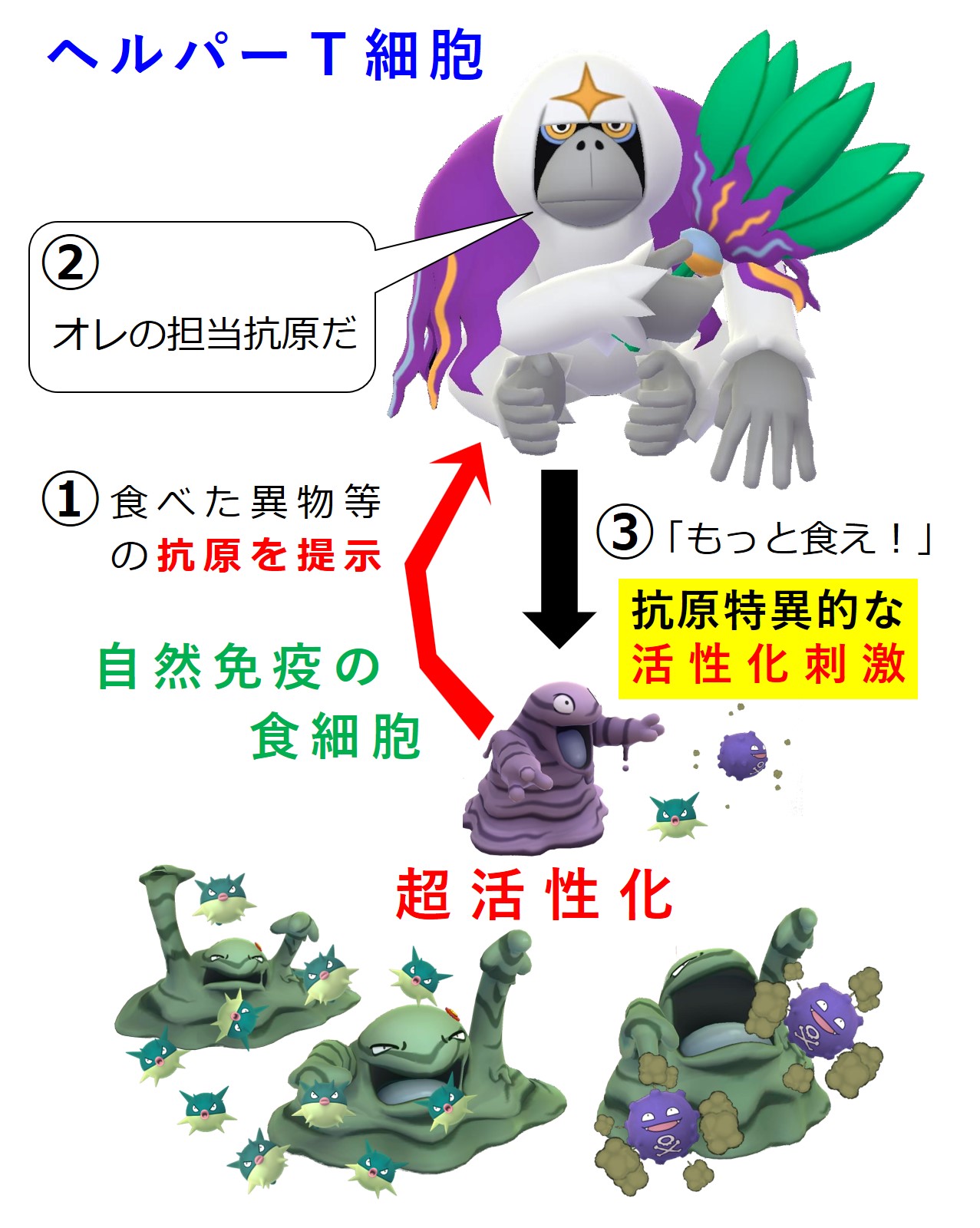

◆ 獲得免疫による「自然免疫の活性化」

◆ まとめ

◆ 試験

自然免疫の主な仕事は、何でもかんでも手あたりしだいに食べることです。

それだけです。

食事用のセンサー(感知装置)を持っていて、食べられるかどうかのチェックはしているようです。

好中球(こうちゅうきゅう)、マクロファージ(大食細胞)、樹状細胞(じゅじょうさいぼう)などは自然免疫系の「食べる細胞」です。

血液検査で白血球数の検査を受けたことはあると思います。略語で WBC と表記されていることもあります(white blood cells)。

血液検査で、白血球数に加えて血液像(白血球分画)の検査も受けると、好中球(neutrophil)、リンパ球(lymphocyte)、単球(Monocyte)、好塩基球、好酸球など、白血球の種類ごとの構成率(%)も調べてくれます。

健康人の白血球の中で一番多いのが 好中球 です。

侵入してきた外敵(細菌などの異物)を、せっせと食べています。

好中球の次に多いのはリンパ球ですが、リンパ球は獲得免疫系に属しています。

3番目に多い単球は、血管の外へ(組織内へ)出ると マクロファージ や 樹状細胞 などに変化し、侵入してきた外敵(異物)などを手当たりしだいに食べています。

マクロファージの働き ↓↓↓

#Macrófago!!!

— Patología Crítica (@PatologCritica) June 16, 2022

El Trabajo bien hecho!!!

Espectacular!!!#Inmunología #Infección pic.twitter.com/AaWhYtNL49

マクロファージが外敵を次々に飲み込んでいる映像。

— 生物ヤバイch (@seibutsuyabaich) October 1, 2022

マクロファージは、体内に侵入した細菌を捕食し、消化殺菌することで身体を守っています。

外敵をやっつける働きに加え、他の細胞へ外敵が侵入した情報を伝える働きもあります。

Credit:Neil Paterson, Tim Lämmermann pic.twitter.com/MEdylmFTYL

何でも食べるマクロファージですが、食べたものを味見して病原体かそうでないかを調べる能力を持っています。

病原体を食べたと判断した時は、活性化して本腰を入れて戦いを開始します。食欲が増して病原体を食べまくり、また各種のサイトカインを分泌して病原体の侵入を他の細胞に知らせます。

サイトカインとは、細胞間のコミュニケーションに使われる化学物質の総称です。

自然免疫はあらゆる動物が持つ基本的な免疫です。

獲得免疫は主に脊椎動物で発達した免疫です。

獲得免疫は自然免疫という基礎の上に構築されています。

自然免疫の戦い方は原始的ですが、獲得免疫は高級で複雑な戦い方をします。

その複雑な戦い方を支えているのは「敵味方を細かく識別する能力、情報戦の能力」です。

(これは重要な原則です。アメリカが日本の一般市民に対して原子爆弾を使うことができた理由は何でしょう? 免疫学的な言い方をすれば、アメリカは日本に対して自然免疫ではなく獲得免疫で戦ったということです。)

自然免疫による味方と敵の区別は大雑把(おおざっぱ)であり、境界はかなりあいまいです。

自然免疫の食細胞は、まず食べ物センサーを使って見つけた何かを食べます。

次に、食べたものがどのような病原性を持っているのか大雑把にパターン分類する受容体(レセプター)を使って種類を調べます。

ひとつのパターンに対してひとつの受容体があり、そういうパターン認識受容体が数十種類あります。

自然免疫の食細胞は、食べたものの種類(危険度)に応じて異なる反応をしているようです。

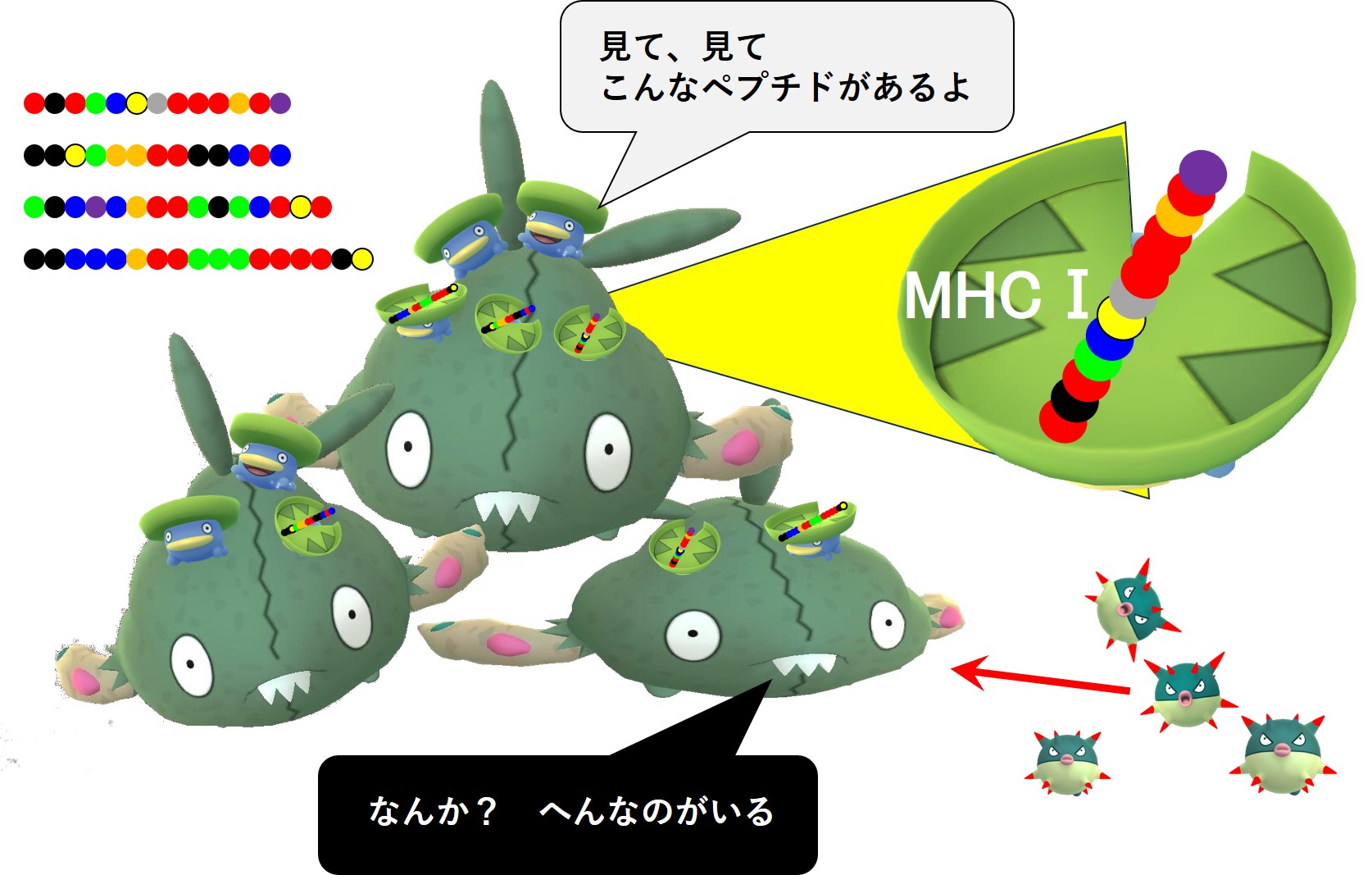

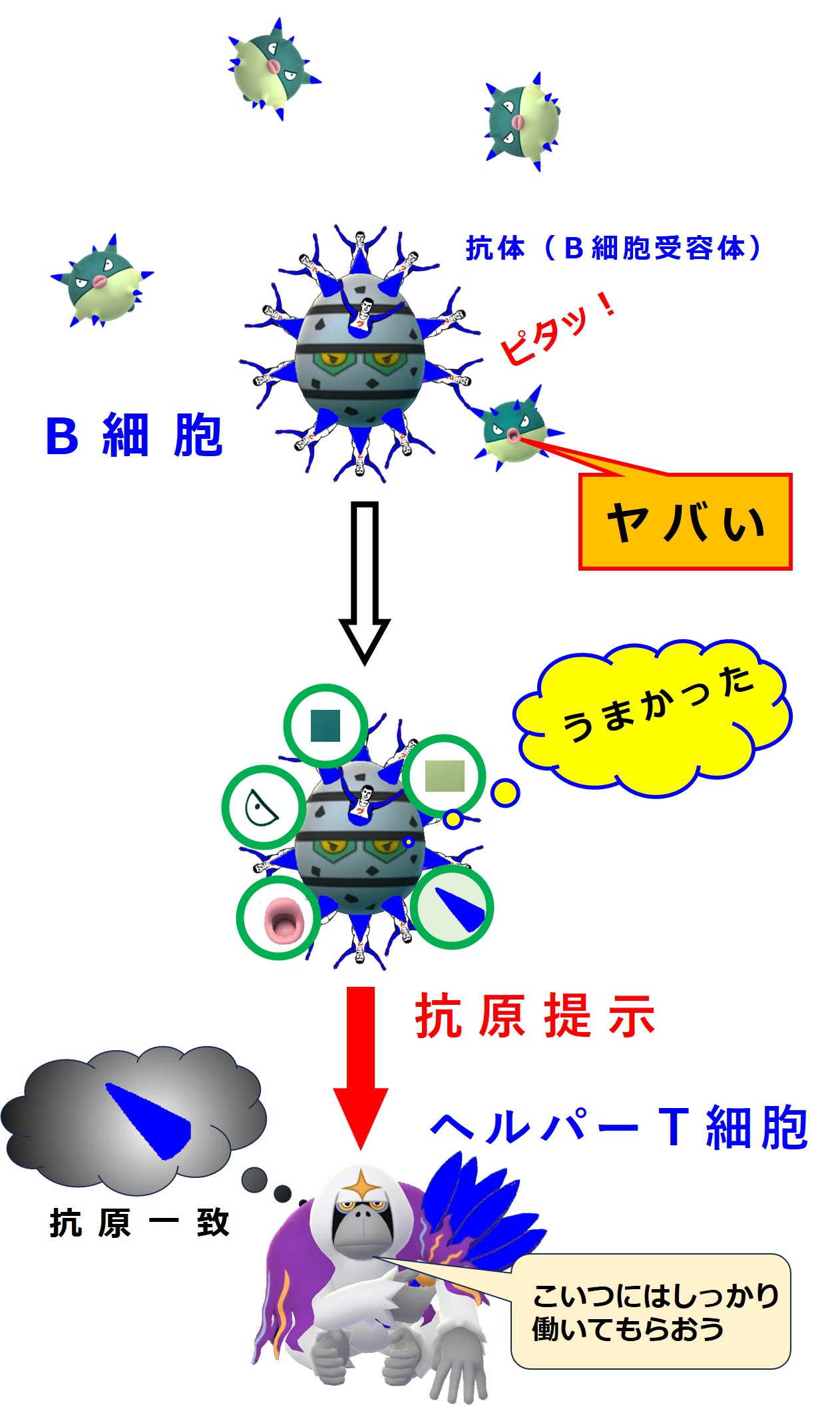

まず、戦っている敵のことを自然免疫系が獲得免疫系に知らせます(これを 抗原提示:こうげんていじ といいます)。

「抗原」とは何か?、ここでは免疫系が敵味方の識別に用いている印(小さな分子)のことだと理解しておいてください。

糖鎖抗原、脂質抗原、ペプチド抗原など、いろいろな物質が敵味方の識別に用いられますが、主な抗原はペプチド抗原です。ペプチド(抗原の場合はアミノ酸数個 ~ 十数個の連なり)は、小さなタンパクです。

ペプチドの手抜き説明:▶ ▶ ▶

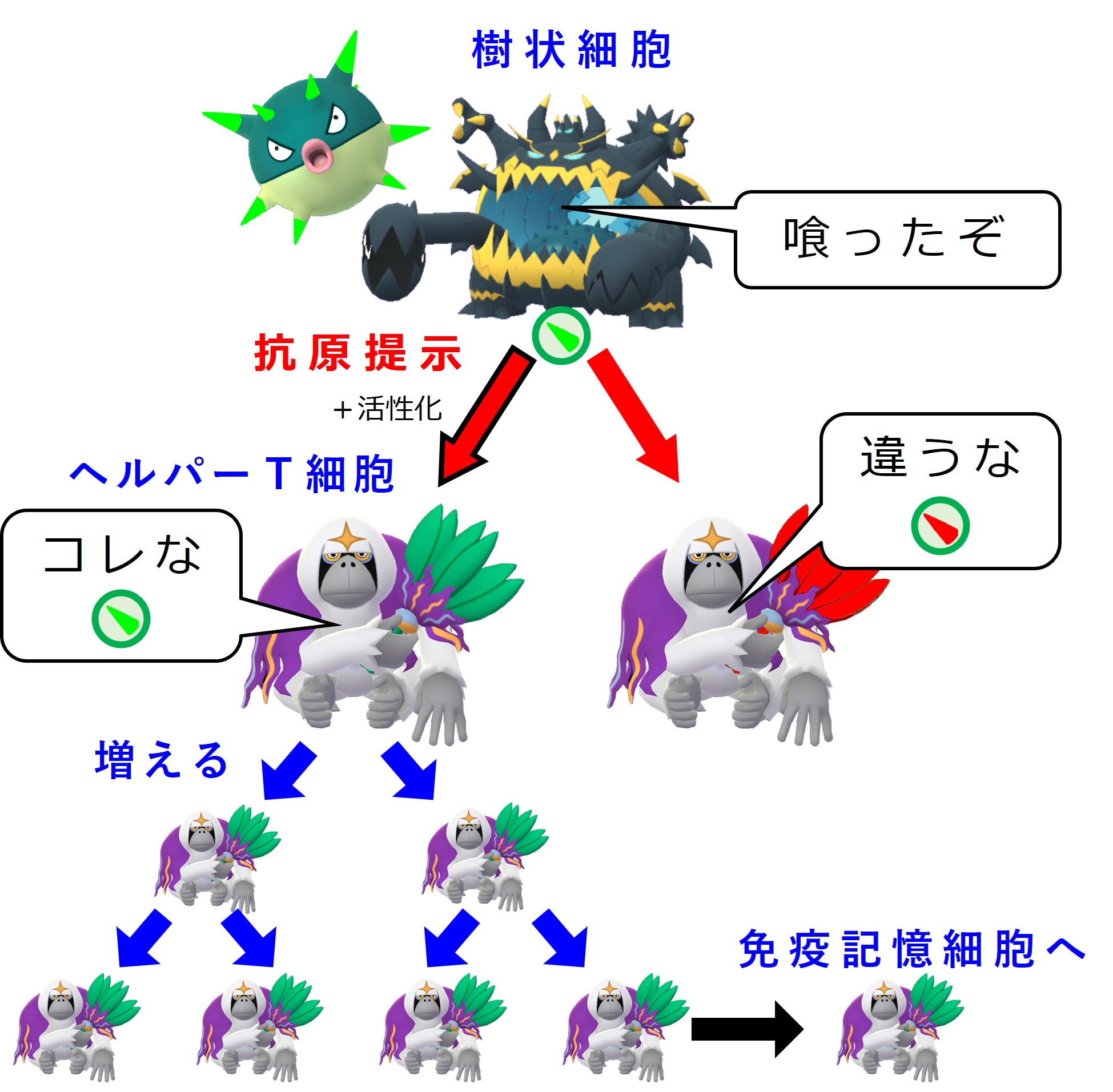

敵について情報提供を受けるのは獲得免疫系の リンパ球 の一種: ヘルパーT細胞 です。「T」はアルファベットの「ティー」です。

獲得免疫系の特徴は「抗原特異的(特定の抗原に対してのみ強く反応する)」ということです。

敵味方の細かい識別の仕組みについては、また後で(別のページで)紹介します。

自然免疫系の食細胞である 樹状細胞 は食べた異物を消化・分解し、バラバラにして ペプチド(アミノ酸数個 ~ 十数個の連なり)にします。

食べたものが病原体だとわかったとき、樹状細胞は活性化して「うに」のような姿になります。

いろいろな種類のペプチド抗原ができますが、樹状細胞はこれらを細胞表面に出してリンパ球(ヘルパーT細胞)に提示します(抗原提示)。

基本的に、1匹のヘルパーT細胞は、特定の1種類の抗原のみを担当しています。

抗原の種類は何百万とあるようですが、1匹のヘルパーT細胞が担当するのは特定の1種類だけです(抗原特異性)。

特定の同じ1種類の抗原に対応するヘルパーT細胞は、身体内に1匹ではなく、少なくとも数匹は居るようです。

樹状細胞の提示する色々なペプチド抗原の中に、自分の担当する抗原を見つけたヘルパーT細胞は、活性化して戦いの準備を開始します。

最初から流れを追って説明します:

軍隊で例えると、樹状細胞は 司令部(リンパ節)にいる上級指揮官 です。

ヘルパーT細胞は、獲得免疫系の戦いの 現場指揮官 です。

現場指揮官としての働きは、また後で見ます。

好中球は抗原提示しません。マクロファージは樹状細胞と同じように抗原提示します。

T細胞に活を入れるためには抗原提示と同時に他の補助分子を使った刺激やサイトカインと呼ばれる活性化物質による刺激が必要です。そうした能力は樹状細胞が優れているので、獲得免疫系を動かす主役は樹状細胞ということになります。

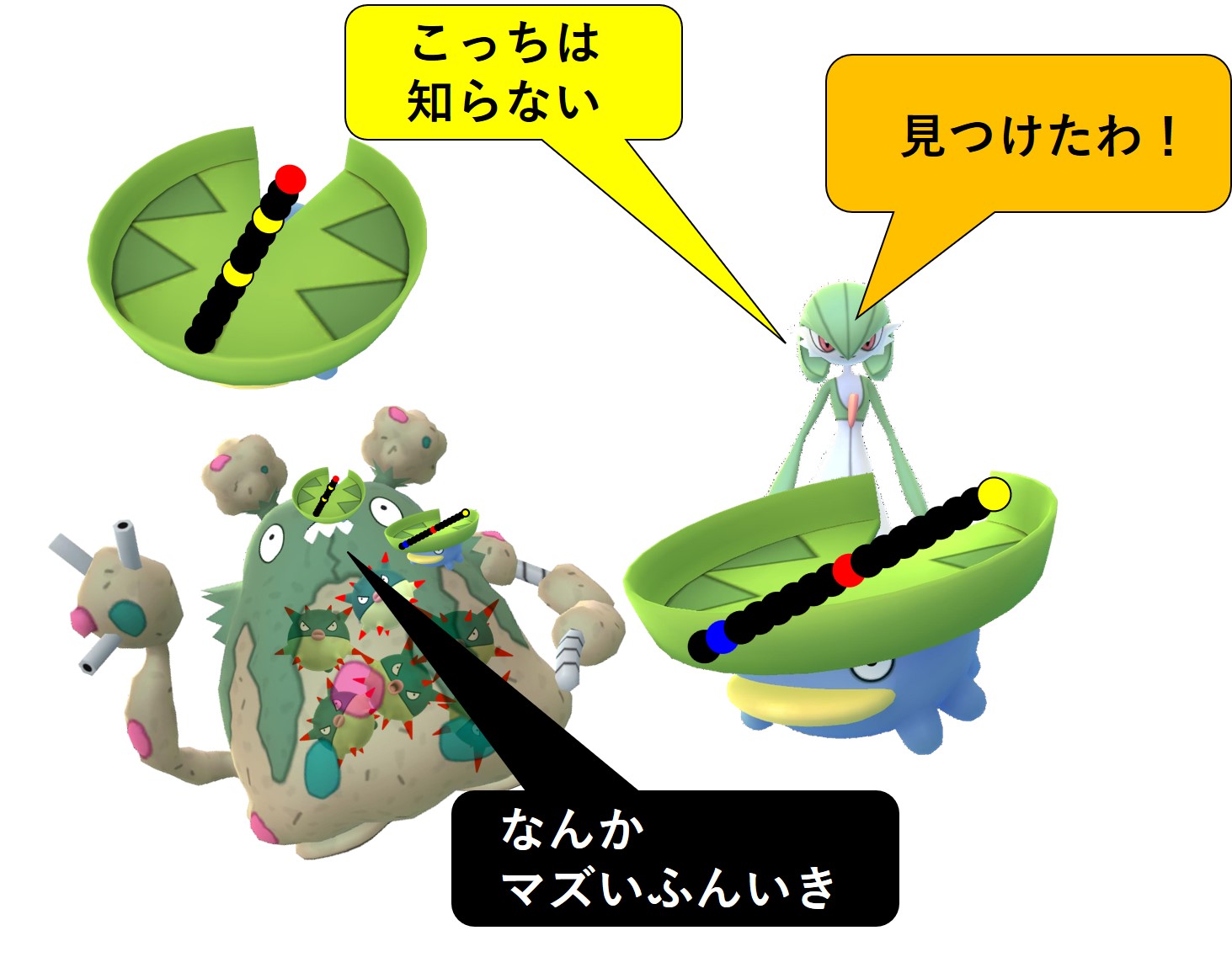

獲得免疫系の戦い方は代表的なものが2種類あります。

「細胞性免疫」と「抗体を使う液性免疫(体液性免疫)」です。

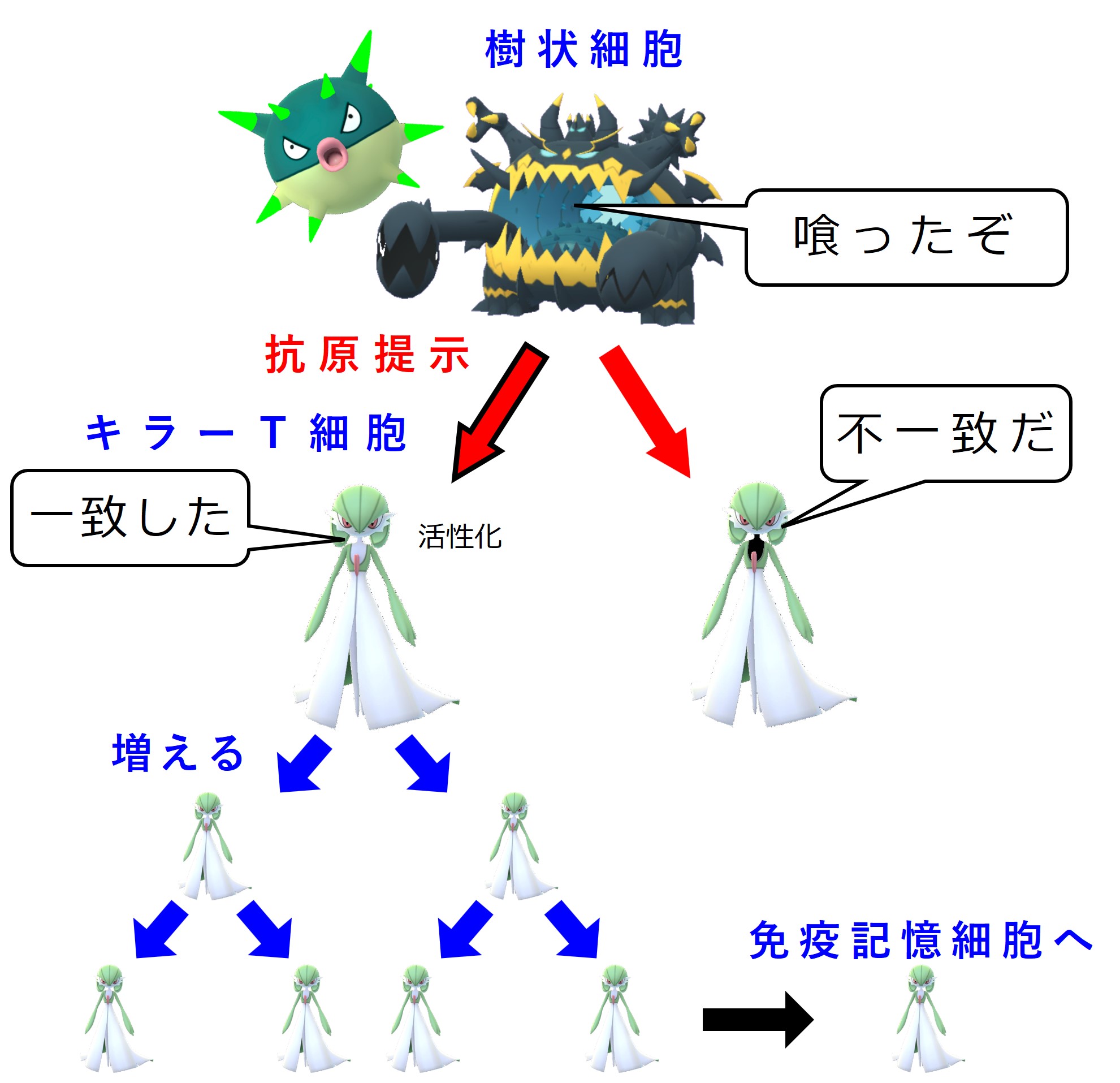

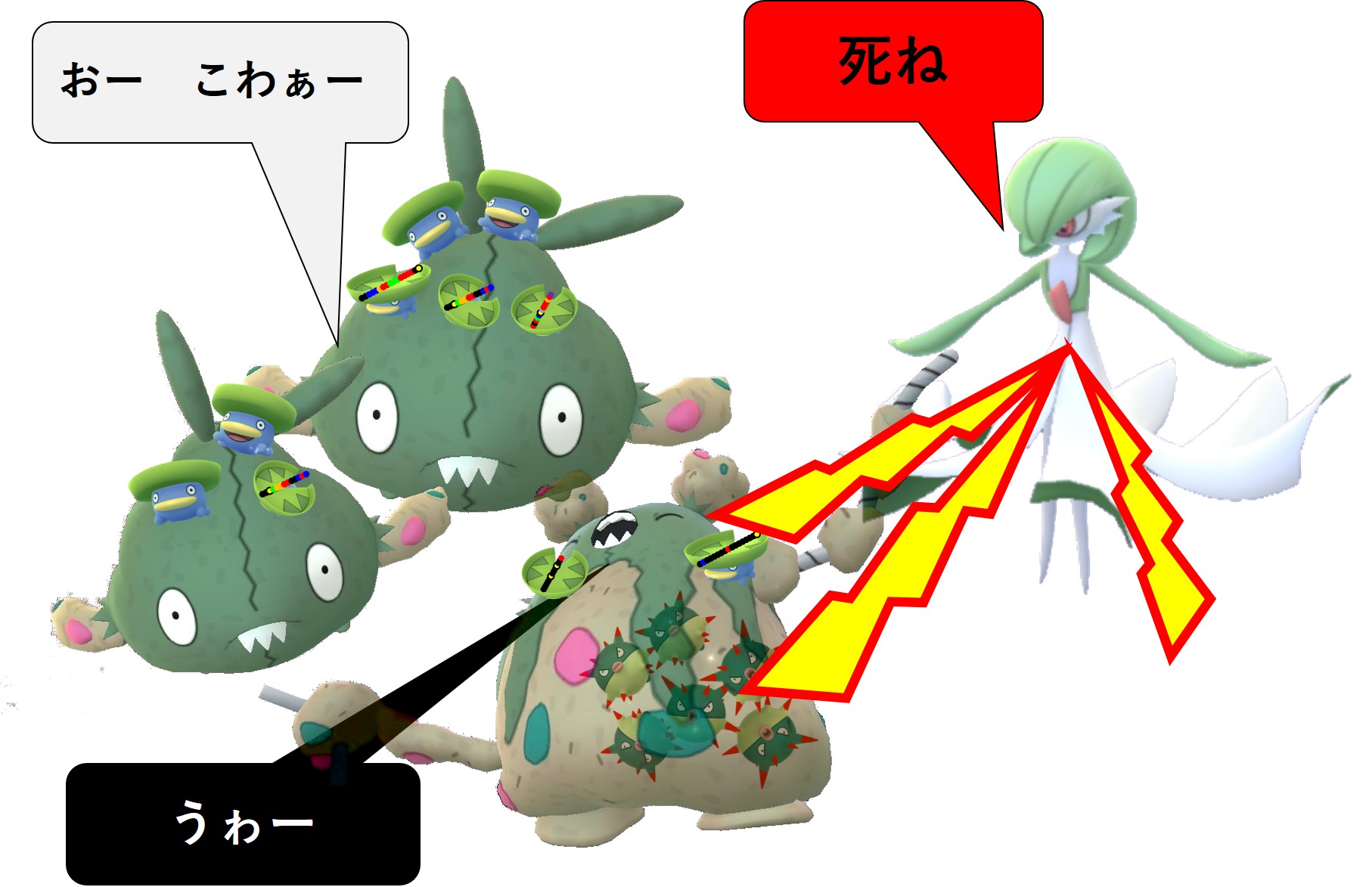

細胞性免疫の働き手は リンパ球 の一種: キラーT細胞 です。ウイルスなどに感染した細胞を殺します(自殺させます)。

死んだ感染細胞は自然免疫系が食べて処理します。

ヘルパーT細胞と同じように、キラーT細胞も、1匹の細胞は特定の1種類の抗原のみに対応しています。

病原体を食べた樹状細胞が提示する抗原の中に、自分が担当する特定の抗原をキラーT細胞が見つけたとき、樹状細胞はキラーT細胞に対して「もしこの抗原を提示している細胞を見つけたら、そいつは感染細胞だから殺せ」と命令します。

樹状細胞が軍隊の司令部にいる上級指揮官、キラーT細胞は 戦いの現場で血を流す兵隊 です。

指揮命令系統は明確に分かれており、樹状細胞が提示していない、まったく別の異なる特定の抗原を認識するキラーT細胞に「殺せ」と命令することはできません。

では、キラーT細胞は、どのようにしてウイルス感染細胞を見つけ出すのでしょうか。

その仕組みはわりと単純です。

すべての細胞は、細胞内で生産しているタンパクの一部(ペプチド)を切り出して細胞表面に出し、「今、こんなのを構成分として持つタンパクを作っているよ」と提示しています(・・・樹状細胞等 → ヘルパーT細胞への抗原提示と似たような仕組みです・・・)。

キラーT細胞は、細胞が提示している色々なペプチド抗原を次から次へと触っていき、自分の担当する特別な抗原を見つけたときに「その細胞を殺す」という仕事をしています。

ウイルスの感染した細胞の中では、ウイルス固有のタンパクが産生されます。

感染細胞は、そのウイルス固有のタンパクの一部(色々なペプチド)を切り出して、細胞表面で提示します。

その提示された抗原を担当とするキラーT細胞がその抗原に触れると、キラーT細胞はその感染細胞を殺します。

次の図の詳しい説明は、ここではおこないません。眺めて雰囲気だけ感じ取ってください。

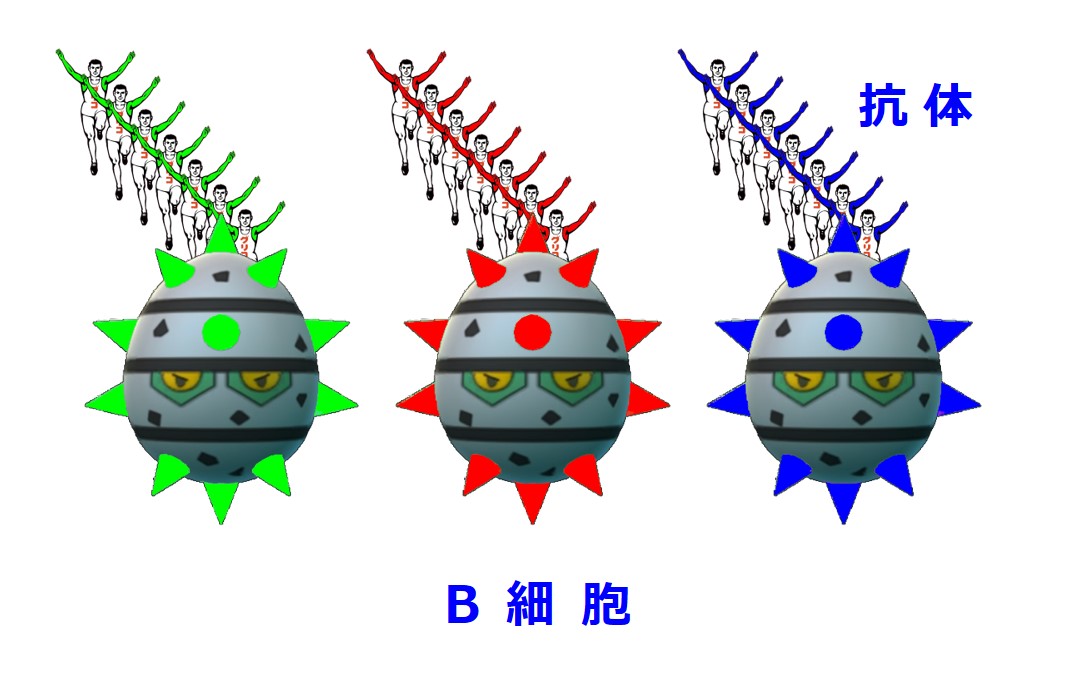

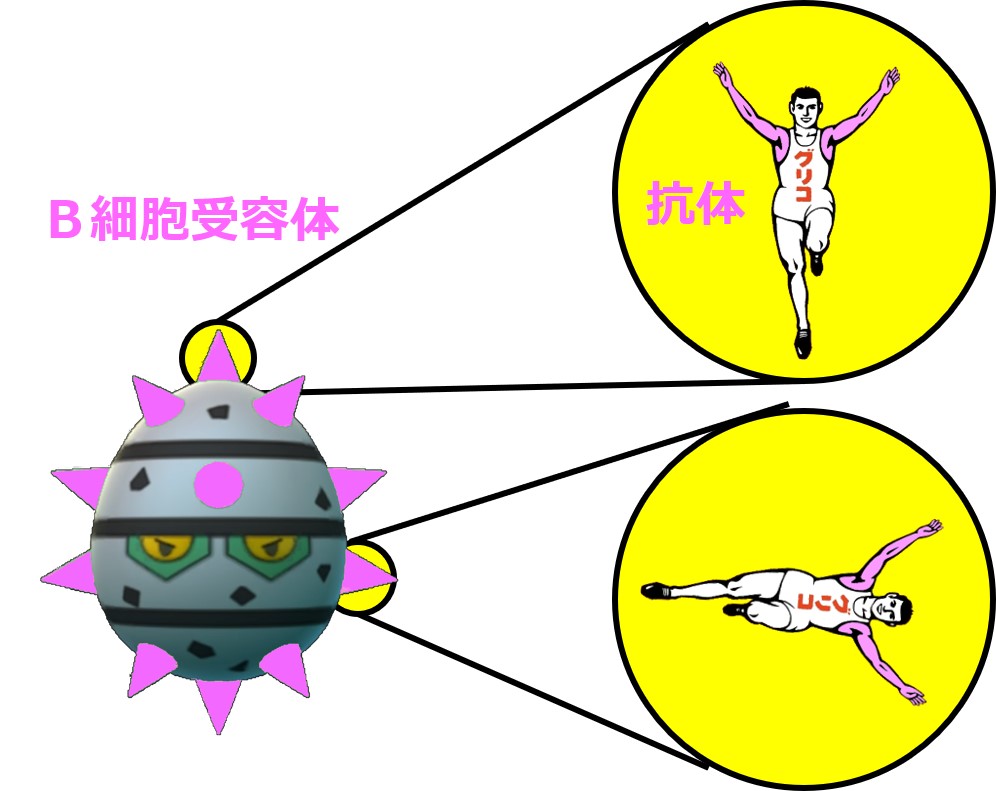

獲得免疫のうち、白血球のような細胞ではなく、血液やリンパ液の液体部分に存在する抗体(や補体など、細胞でない物体)が担う部分を液性免疫(体液性免疫)と呼びます。

液性免疫は 抗体 を産生します。

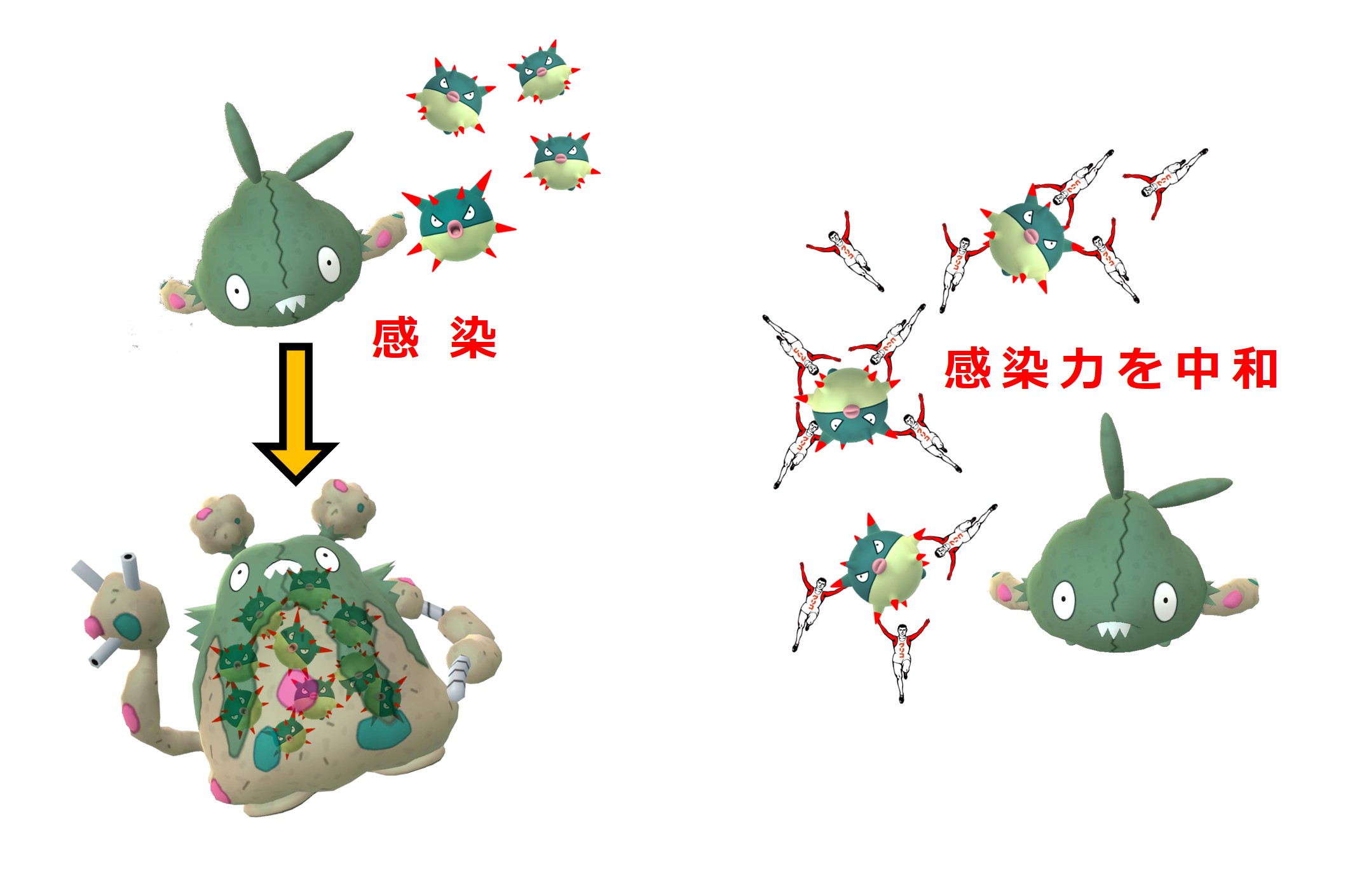

抗体は、敵(異物)を構成するタンパクの一部(アミノ酸5~8個くらい連なったペプチド)を抗原として認識し、ピタリとくっつきます。

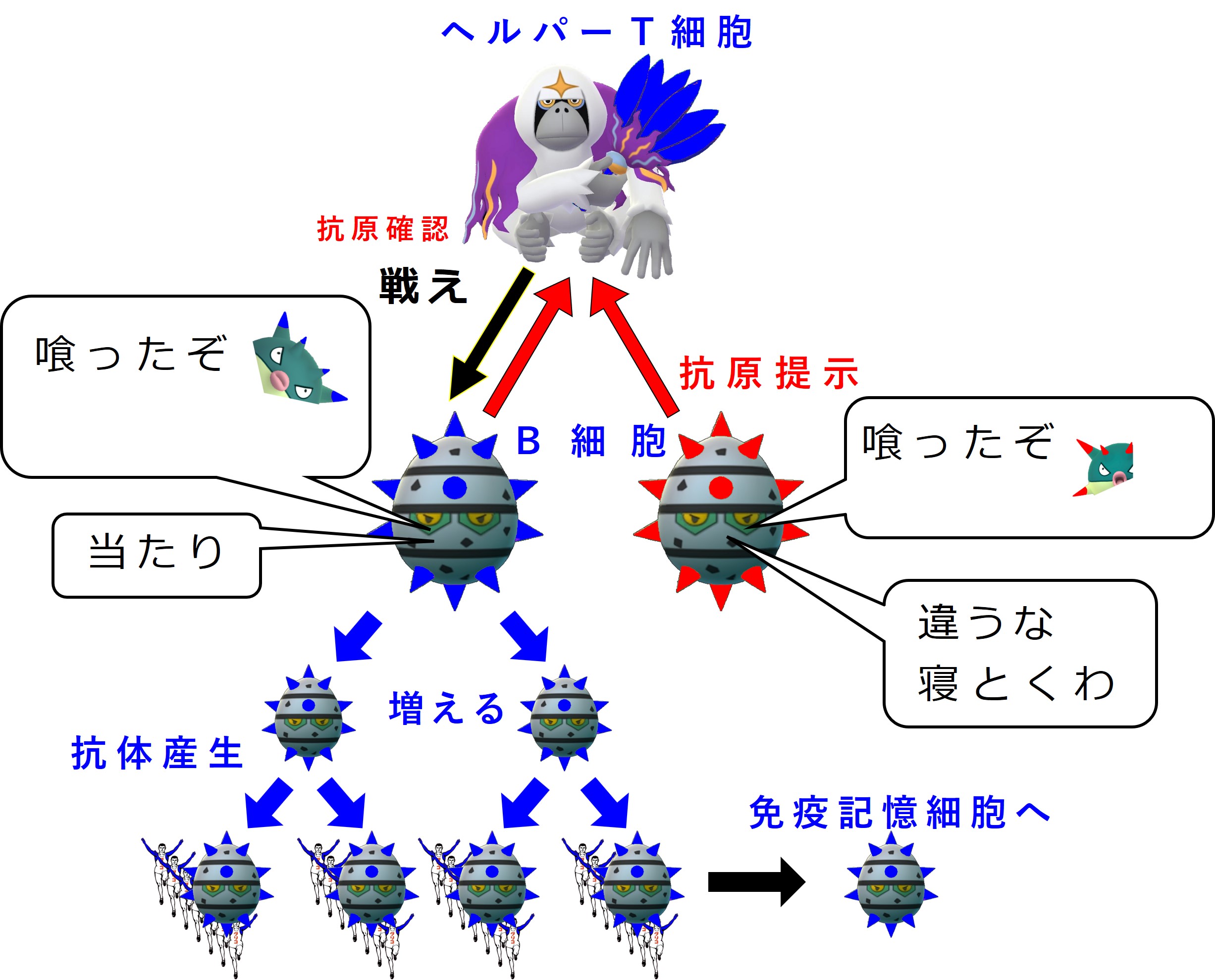

抗体を産生するのは、リンパ球 の一種: B細胞 です。

ヘルパーT細胞やキラーT細胞と同じように、1匹のB細胞は特定の1種類の抗体のみを産生します。

ウイルスが細胞への侵入に使う装置(コロナのスパイクなど)に抗体がくっつくと、細胞への感染を妨害することができます(=ウイルスの感染能力を 中和 する)。

抗体にガチっとつかまれたウイルス等は、自然免疫系の食細胞が好んで食べて処理します。

抗体が結合した微生物は「おいしくなる」ようです。

抗体(や補体)が異物と結合することで、まるでちょうどよい味付けが行われたようになり、マクロファージ(大食細胞)や好中球などの食細胞の食欲が増進する現象を オプソニン効果 と呼びます。このような異物の味付けを オプソニン化 と呼びます。

獲得免疫は「火に油を注ぐ」という重要な働きも持っています。

抗原刺激を受けて活性化し増殖したヘルパーT細胞は、外敵と自然免疫(食細胞)が戦っている所(炎症の場)にやってきて、食細胞にもっともっと戦うように発破をかけます(獲得免疫は自然免疫をさらに活性化します)。

ヘルパーT細胞は、自分が担当する抗原を提示しているマクロファージを見つけたときに、このマクロファージを活性化します。

このようなヘルパーT細胞の抗原特異的な刺激を受けて活性化した自然免疫(食細胞)による食作用は、自然免疫ではなく「獲得免疫」に含めます。

食細胞について整理しておきます。

| 食細胞 | 局在 | 抗原提示する相手 | 抗原提示成功後 | |

| 自然免疫系 | 好中球 | 現場で食べている | いない | 該当なし |

| マクロファージ | 現場で食べている | ヘルパーT細胞 | マクロファージ: ドカ食い状態へ |

|

| 樹状細胞 | 現場からリンパ節へ移動 | ヘルパーT細胞 キラーT細胞 |

各T細胞: 増殖し、現場へ出る |

|

| 獲得免疫系 | リンパ球B細胞 | リンパ節にいる | ヘルパーT細胞 | B細胞: 増殖し、抗体を産生 |

食細胞による抗原提示は 「食べてバラバラにする」→「バラバラを抗原として提示する」→「各自の担当する特定の抗原と一致したときに活性化する」というのが基本的な流れです。表では、「抗原一致=成功」と記しています。

樹状細胞の場合は、抗原提示を受けたT細胞(ヘルパーとキラー)が活性化しますが、マクロファージとB細胞の場合は、抗原提示したマクロファージとB細胞が活性化します。

敵を攻撃する免疫細胞が活性化する前に必ず「敵の抗原を確認する」という手順が入ることで、獲得免疫系の抗原特異性が確保されています。

その抗原提示の出発点にいるのが樹状細胞です。

全体図を示します(↓)。

「パッと見てわかる自然免疫と獲得免疫」の簡単な説明は以上です。

大事なこと:↓

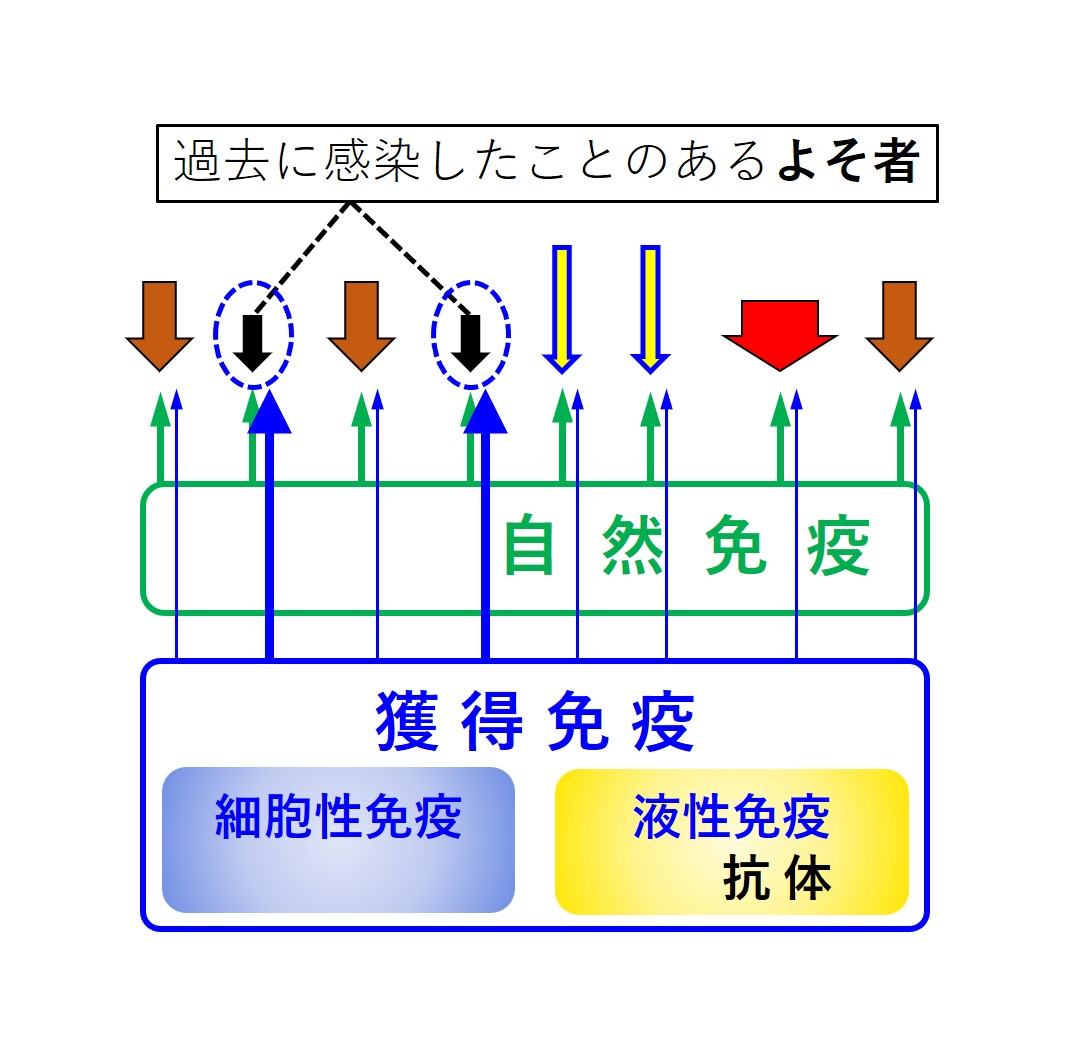

特に初めての病原体に対して戦いを始めるのは自然免疫です。また、戦いに最終的な決着をつけるのも自然免疫です。

初めての病原体に対する戦いでは、獲得免疫は後からやってきて自然免疫に加勢します。

しかし、同じ病原体の再感染予防に役立つのは獲得免疫です。

獲得免疫はちょっと理屈っぽいサポーターです。いろいろとテクニックを駆使したがるのですが、現場で実際に血を流し、泥臭い仕事を担っているのは自然免疫です。

ワクチンで獲得免疫を強化しても、同時に自然免疫を弱めるようなことをすると、トータルでは免疫力が低下することになります。

免疫系の役割分類をごく簡単に整理すると次図のようになります(下図参照)。病原体としてはウイルスを想定しておきます。

このページで覚えていただきたいのは「自然免疫、獲得免疫、細胞性免疫、液性免疫、抗体、樹状細胞による抗原提示、ヘルパーT細胞、キラーT細胞、B細胞」です。

今、覚えられなくても大丈夫です。

この先で、何度もこのページに戻ってきて、繰り返し復習していけば自然に覚えていきます。

ヒトの免疫系は大きく「自然免疫」と「獲得免疫」とに分類されています。

両者の大きな違いは 抗原特異的か否か です。

獲得免疫系の働きは抗原特異的であり、そのために多くの情報を扱っています。

獲得免疫系は戦った相手のことを覚えていきます(学習能力を持っている)。

新しい病原体と初めて出会った時、最初は自然免疫だけで頑張ります。

遅れて獲得免疫が立ち上がり、強力な攻撃で敵を追い払います。

同じ病原体が再度来たときは、獲得免疫系が素早く立ち上がり敵を攻撃します。

出会ったことのない病原体のワクチン(特に弱毒化生ワクチン)を接種することは、初回の感染に近い効果を獲得免疫系に与えます。

自然免疫と獲得免疫についてまとめておきます。

自然免疫 innate immune system(生まれたときにはすでに成熟していてすぐに働ける免疫)は、あらゆるウイルスの侵入に対して、いつもだいたい同じような強さで対抗します(つまり、学習効果は弱い)。侵入者が少ない時は自然免疫だけで撃退できます。

自然免疫を担う細胞は、次の獲得免疫を担う細胞とは異なる方法を用いてウイルスを見つけていますが、ご興味ある方は参考書等をご覧ください。

獲得免疫 adaptive immune system(実際に感染することで強化されていく免疫;適応免疫と訳すこともあります)も、あらゆるウイルスをふだんから認識できていますが、実際に侵入してきた相手と戦う時は、その相手を特異的に認識できる免疫細胞の数を著しく増やします。また戦いの後も、その特定の相手を認識できる免疫細胞の数を感染以前よりも多く保持することにより、同じ相手の二度目の侵入を効果的に防ぎます(つまり、学習効果が強い)。獲得とは、学習によって強化されていくという意味です。獲得免疫は「抗原特異的 antigen specific」であることが大きな特徴です。

獲得免疫のうちウイルスを相手に直接働く部分は、 細胞性免疫 と 液性免疫 に分類されます。細胞性免疫は、ウイルスに感染した細胞を見つけて細胞死に導きます。液性免疫は主に 抗体 を作ってウイルスをマーキングしたり、ウイルスの細胞への付着・侵入を阻止したりします。死んだ感染細胞や抗体で標識されたウイルスは自然免疫を担う細胞によって食べられてしまいます。

細胞性免疫も抗体と似たような識別能力を持つ道具(T細胞受容体と呼ばれる抗原識別装置)を使ってウイルス感染細胞を見つけています。

注意:ときどき、ワクチンに頼らない「自然状態で働いている免疫 natural immunity」のことを「自然免疫」と呼んでいる人がいますが、用語としては間違った使い方です。

自然な免疫 natural immunity は、自然免疫 innate immune system の働きと獲得免疫 adaptive immune system の働きとに大きく分けることができます。英語の「innate」は、産まれながら持っている、生来の、という意味です。

このウェブページの一番最初に「自然な感染後のワクチン接種 する? しない? するならいつする?」と書いてありますね。

「自然な免疫」とは、ワクチンのような人工的な刺激に頼らないで作られる免疫のことです。

免疫の仕組みについての一般的な説明を見ると、免疫細胞が病原体などの悪者から私たちの体を守っている「正義の味方」のように描かれていることが多いのですが、実際のところは:↓

免疫細胞とはこういう連中だと思って免疫学を学ぶのがよいと思われます。

試験を受けて学習成果を確認しましょう。