接種時期選定の参考 (新)

3-4-1.人体実験

3-4-2.ウイルス感染後の免疫応答

3-4-3.感染しにくい人の免疫

3-4-4.すぐ治る人の免疫

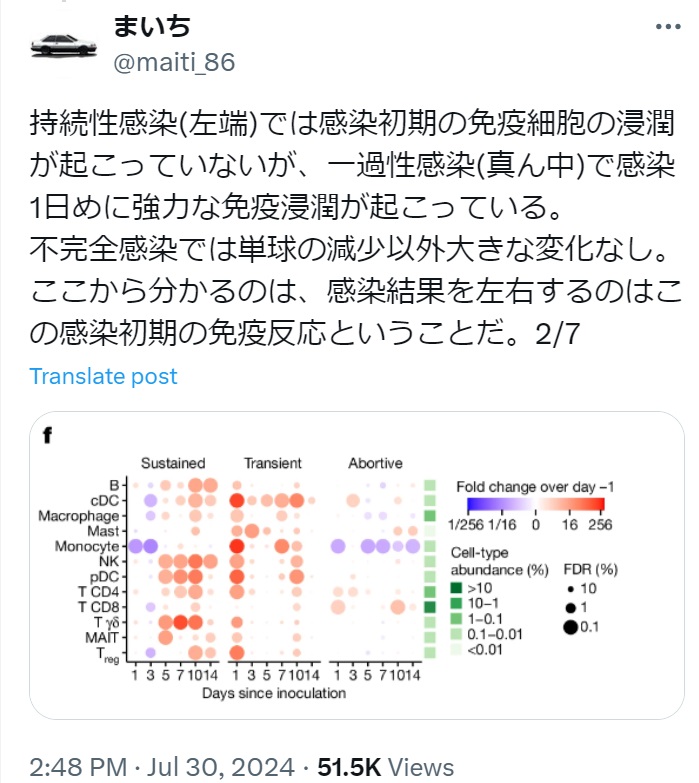

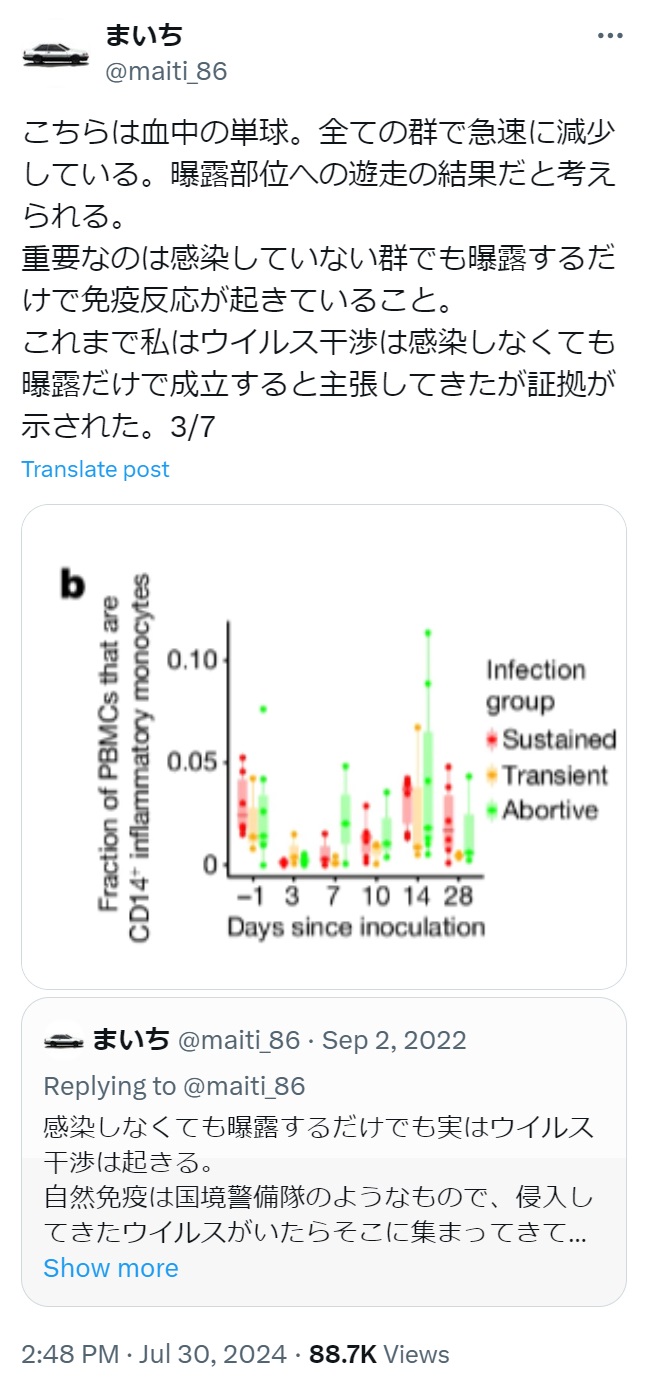

2022年夏、英国で 18 ~ 30 歳の 16 名のボランティア(未接種・未感染)に対する コロナ感染実験 が行われたようです(SARS-CoV-2 初感染時の免疫応答の詳細な研究)。

論文:「Human SARS-CoV-2 challenge uncovers local and systemic response dynamics」(Nature 631, pages189–198 (2024):Published: 19 June 2024)

結果は、要するに、コロナ感染後の臨床経過が、軽く済むか、少し重くなって長引くかといったことは、発症前、すなわち感染直後の数日以内の免疫の動きで決まる、ということでした。

初感染の直後、発症前にウイルスと戦っているのは自然免疫だけです。

そして、自然免疫の立ち上がりが早くて勢いがあるほど、あっという間にコロナウイルス及び感染細胞を片づけて、無症状で終わるか、あるいは発症しても早く治るという結果になりました。

獲得免疫が活躍し始めるのは、急性期(発症後の5~7日間)が過ぎた後の「再感染予防の段階」であり、急性期のウイルスを抑え込むのはあくまで自然免疫だということです。

小児がコロナにかかっても「ただの風邪」で治ってしまうのは、大人に比べて自然免疫が強いからだと言われています。免疫が未発達な低年齢児や免疫の衰えた高齢者は重症化しやすいと言えます。

コロナの再感染時は、初感染の時よりも数日早く獲得免疫が立ち上がりますが、その場合でも発症前の潜伏期から急性期初期にかけてウイルスと戦っているのは自然免疫だけであり、自然免疫がいかに早く勢いよく立ち上がるかどうかでその後のことが決まるでしょう。

感染で出来た免疫(ウイルスを学習し強化された獲得免疫)も(理由はまだ解明されていないようですが)コロナの場合は1~2年で衰えます。

感染前にコロナに対する獲得免疫を強化しておくことのメリット・デメリットは、その方法や強化の程度も含めてしっかりと吟味していく必要があるでしょう。

獲得免疫を強化しても、肝心の自然免疫を弱めてしまうような方法は絶対にダメです。

現状では、年齢に関係なく誰にでもお奨めできるコロナ用のワクチンは存在しないと私は考えています。そういうワクチンの開発はやりがいのある大きなチャレンジでしょう。

発症前に(つまり、潜伏期と呼ばれている時期に)勝負がついているということから、大切なことは、発症前の日々の健康管理、自然免疫を低下させないようなストレスコントロールであるということになります。

また、もしコロナに感染した時は、特に最初の発熱は自然免疫が免疫系全体に対して「戦いの狼煙(のろし)を上げた」ようなものであり、異常な高熱でない限り解熱剤で下げない方が望ましい可能性が考えられます(解熱は、みんなで頑張ろうと言っている将兵たちに水を差すようなものです。ただし、異常な高熱は絶体に避ける必要があります)。

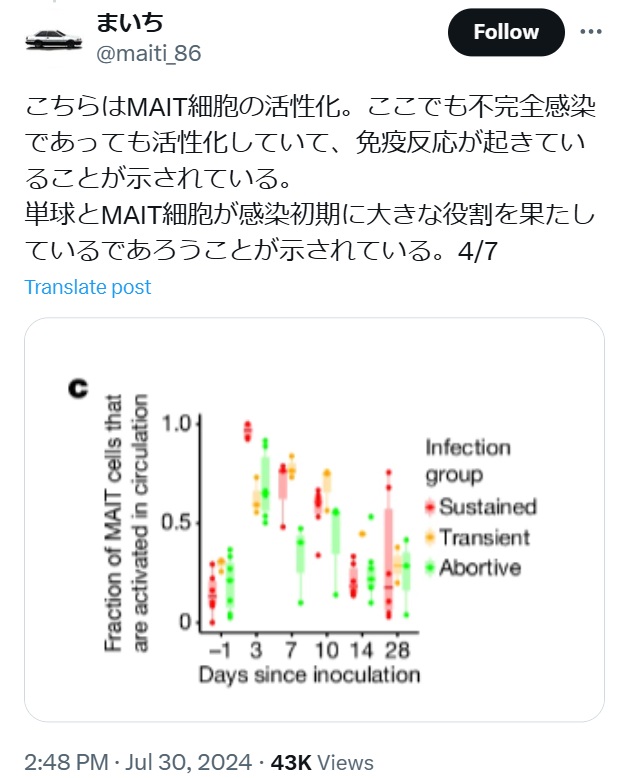

この実験に対する「まいち@maiti_86」さんのコメント投稿:

https://t.co/EtbHqBlNDZ

— まいち (@maiti_86) July 30, 2024

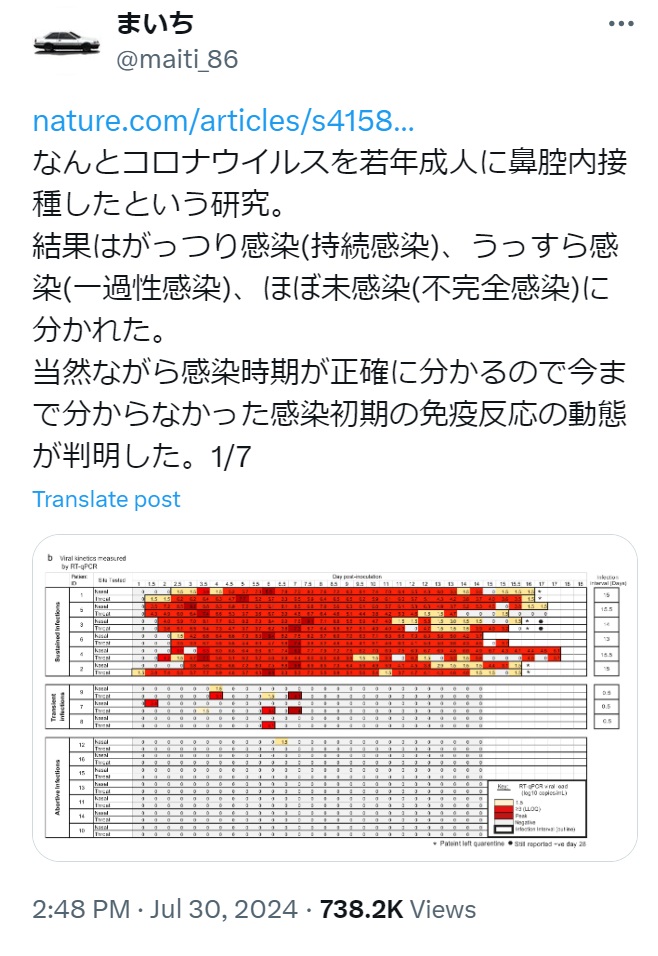

なんとコロナウイルスを若年成人に鼻腔内接種したという研究。

結果はがっつり感染(持続感染)、うっすら感染(一過性感染)、ほぼ未感染(不完全感染)に分かれた。

当然ながら感染時期が正確に分かるので今まで分からなかった感染初期の免疫反応の動態が判明した。1/7 pic.twitter.com/qNKmZkpNVY

MAIT細胞(mucosal-associated invariant T cell:粘膜関連インバリアントT細胞)は、名前のごとく粘膜に多く、自然免疫と獲得免疫の境界で働いている自然リンパ球のようです。自然免疫系に属しているようですが、獲得免疫っぽい性質も持っているようです。もちろんMAIT細胞を覚える必要はありません。

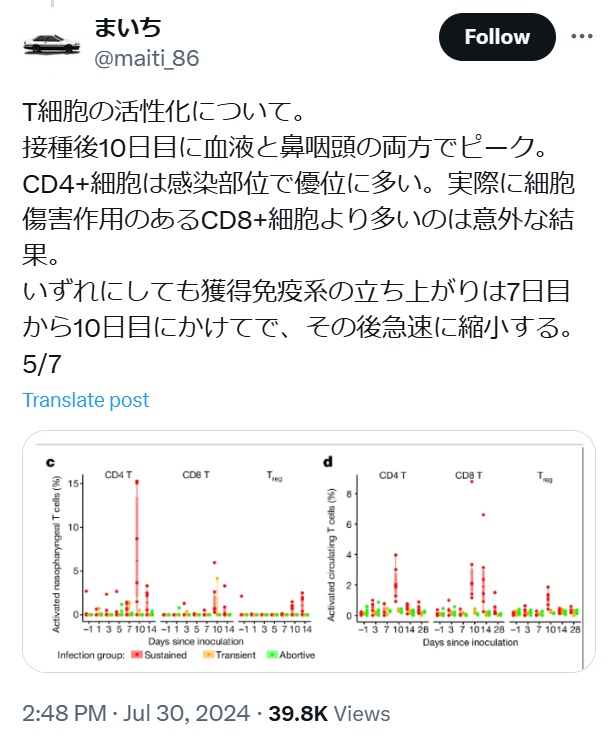

次に出てくる「CD4+」細胞はヘルパーT細胞、「CD8+」細胞はキラーT細胞のことです。CD4 や CD8 は TCR の補助分子です。ヘルパーT細胞のTCR(T細胞受容体)が抗原提示細胞(食細胞など)の「MHC class II + ペプチド抗原」を認識する時、CD4は補助分子として働き、キラーT細胞のTCRが体細胞の「MHC class I + ペプチド抗原」を認識する時、CD8は補助分子として働きます。

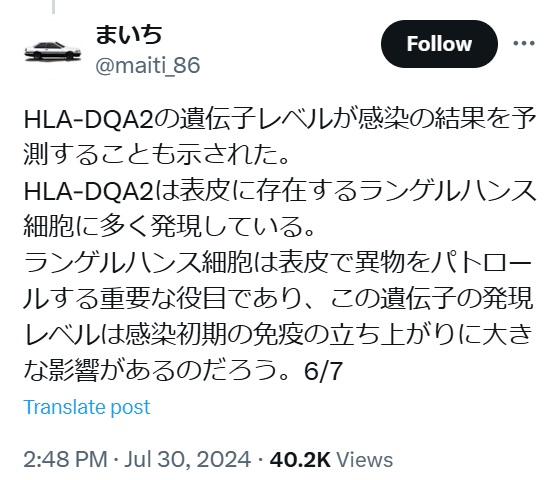

ヒトのMHCをHLA(Human Leukocyte Antigen)と言います。HLA-DQA2 はクラス II のMHCです。

ランゲルハンス細胞は樹状細胞の一種であり、表皮に分布しているそうです。

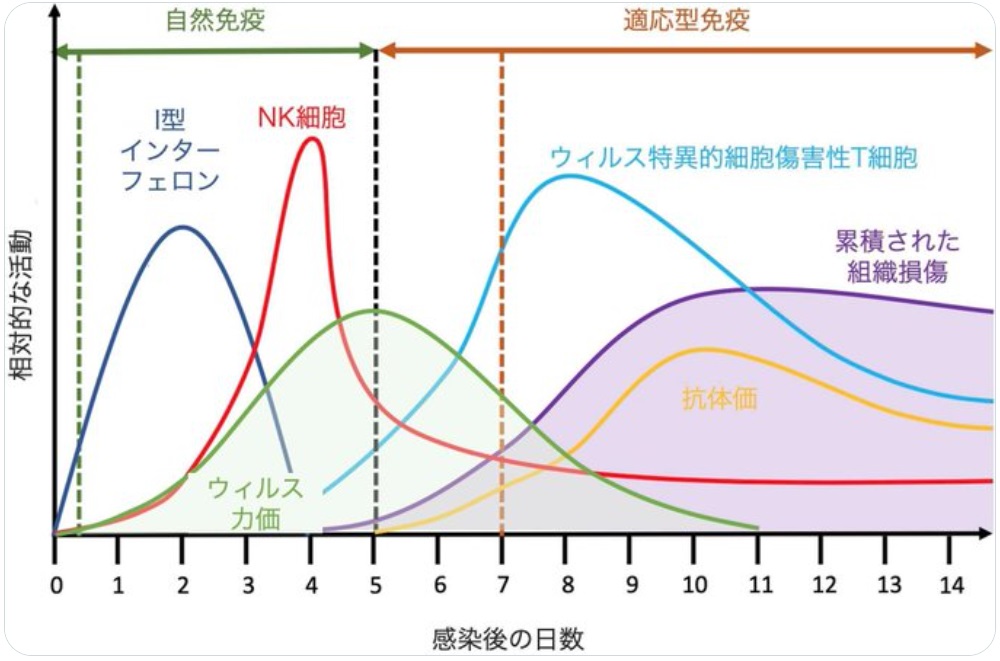

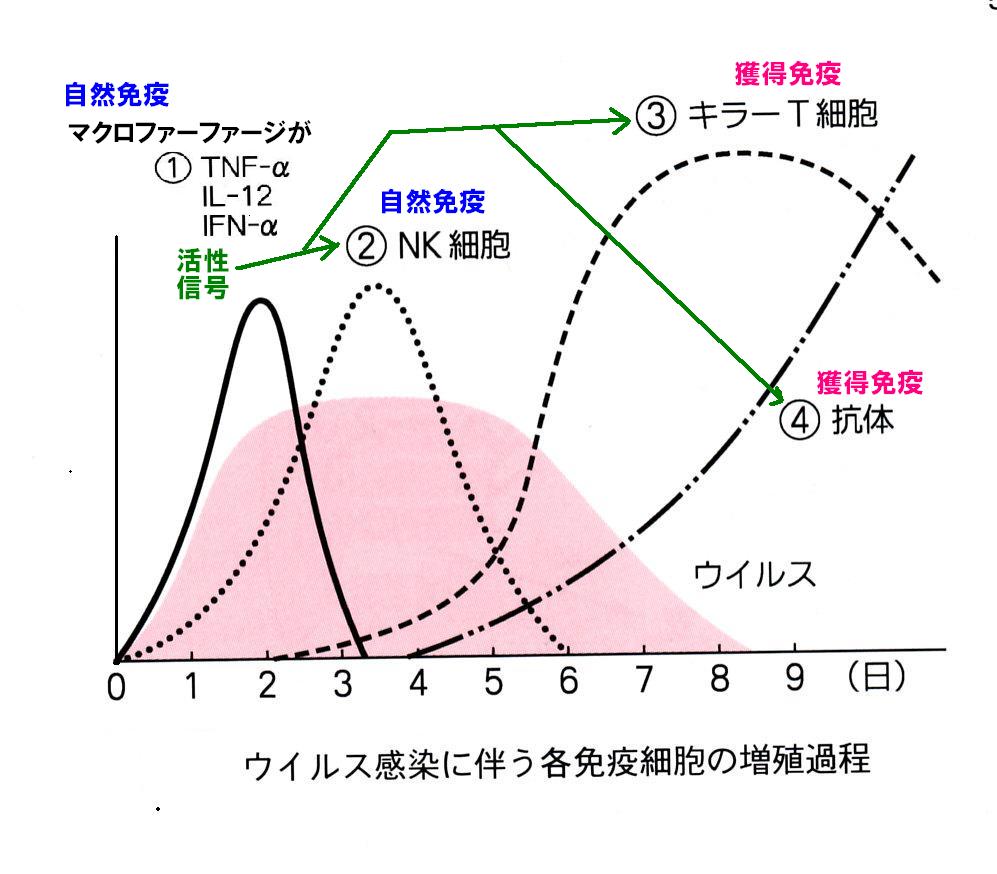

次図は「まいち@maiti_86」さんがよく使っている図です。(コロナに限らず何らかの)ウイルスに初感染したあとの免疫の立ち上がりの一般的な様子を表しています。同じウイルスに再感染したときは、初感染時に作られたメモリー細胞が残っているので、獲得免疫系(図では適応型免疫)が初感染時よりも数日早く立ち上がります。

この図は、あくまで説明のためのイメージ図です。感染後の経過日数は一般的な例です。

この図だと、(発熱などの)発症日は1日目(~2日目)に設定されています。急性期のウイルス増殖は3日目には抑え込みが始まり、5日目をピークに減少が始まっています。ウイルスの増殖を抑え込んだのは自然免疫であり、獲得免疫が立ち上がるころにはもう勝負がついているということです。

獲得免疫は「とどめを刺すのを手伝う」わけですが、もっとも重要な働きは「強力な抗原特異的な細胞性免疫や液性免疫」で今回のウイルスの再感染を防ぐこと、またそれによって自然免疫を今回のお役目から解放し、別の病原体との戦いに備えさせることなのでしょう。

適応型免疫 = 獲得免疫

I 型インターフェロンとは、インターフェロン・アルファ(INF-α)やインターフェロン・ベータ(INF-β)などのことです。活性化した食細胞は INF-α を分泌します。INF-α は、細胞内のウイルス複製を抑制したり、細胞のMHC発現を促進したり、NK細胞(ナチュラル・キラー細胞)を活性化させたりするようです。

インターフェロンはサイトカイン cytokine の一種です。サイトカインは細胞間コミュニケーションに使われる小さなタンパクの総称です。

ウイルス特異的細胞障害性T細胞 = キラーT細胞

抗体価:液性免疫

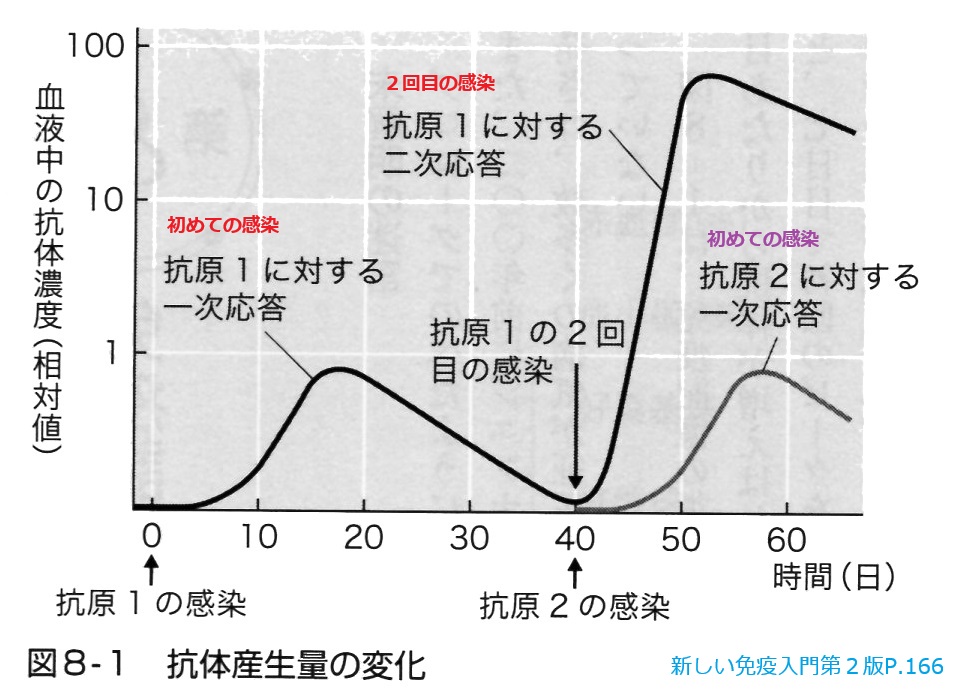

次図は、感染後に産生される抗体量を示しています。

同じ病原体による2回目の感染では、初回感染後の抗体量の何十倍もの抗体が産生されています。

なぜ、初回感染後の抗体産生量は少ないのでしょうか?

理由は、初回感染後に抗体産生が始まる頃にはもう勝負がついているからです。

初回感染後に産生される抗体の主な役目は

(1) 残兵処理

(2) 再感染防止

の2つです。

抗体は、とても強力な武器なので、同じ抗原性を持ち続けている病原体による2回目の感染が起こったときはすぐに大量産生します。

抗体のこのような反応様式は、インフルエンザやコロナのように、抗原性が短期間で激しく変化する病原体に対しては通用しないようです。

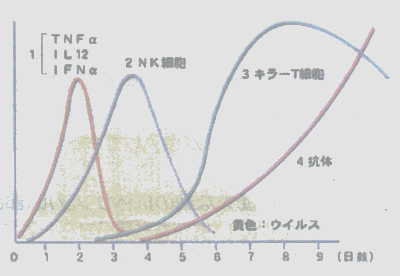

似たような説明図をネットで拾ってみました。興味ある図があれば出典ページを見て、もし読みやすい説明であれば読むと理解が深まるでしょう(難しそうであれば、あるいは面倒くさそうであればスルーしましょう)。

コロナに対しては、自然免疫の即応能力が格別に重要であることがわかれば十分です。

図の出典:インフルエンザ ウイルスと免疫反応

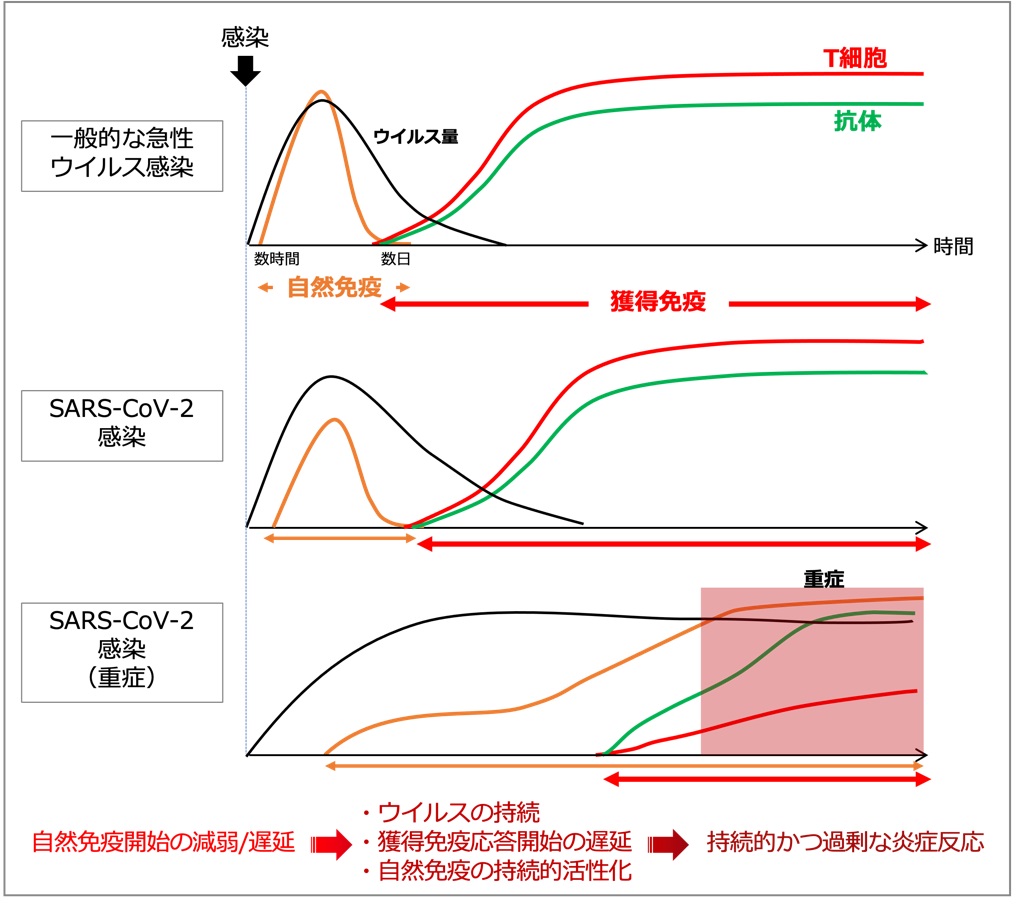

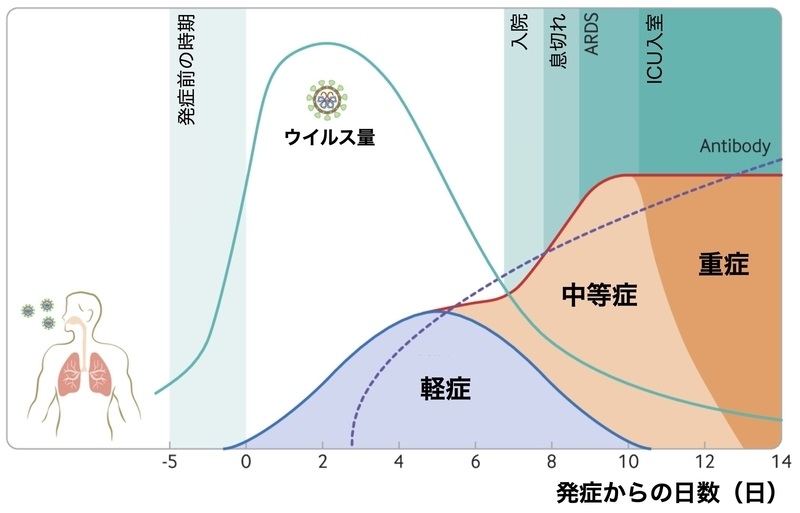

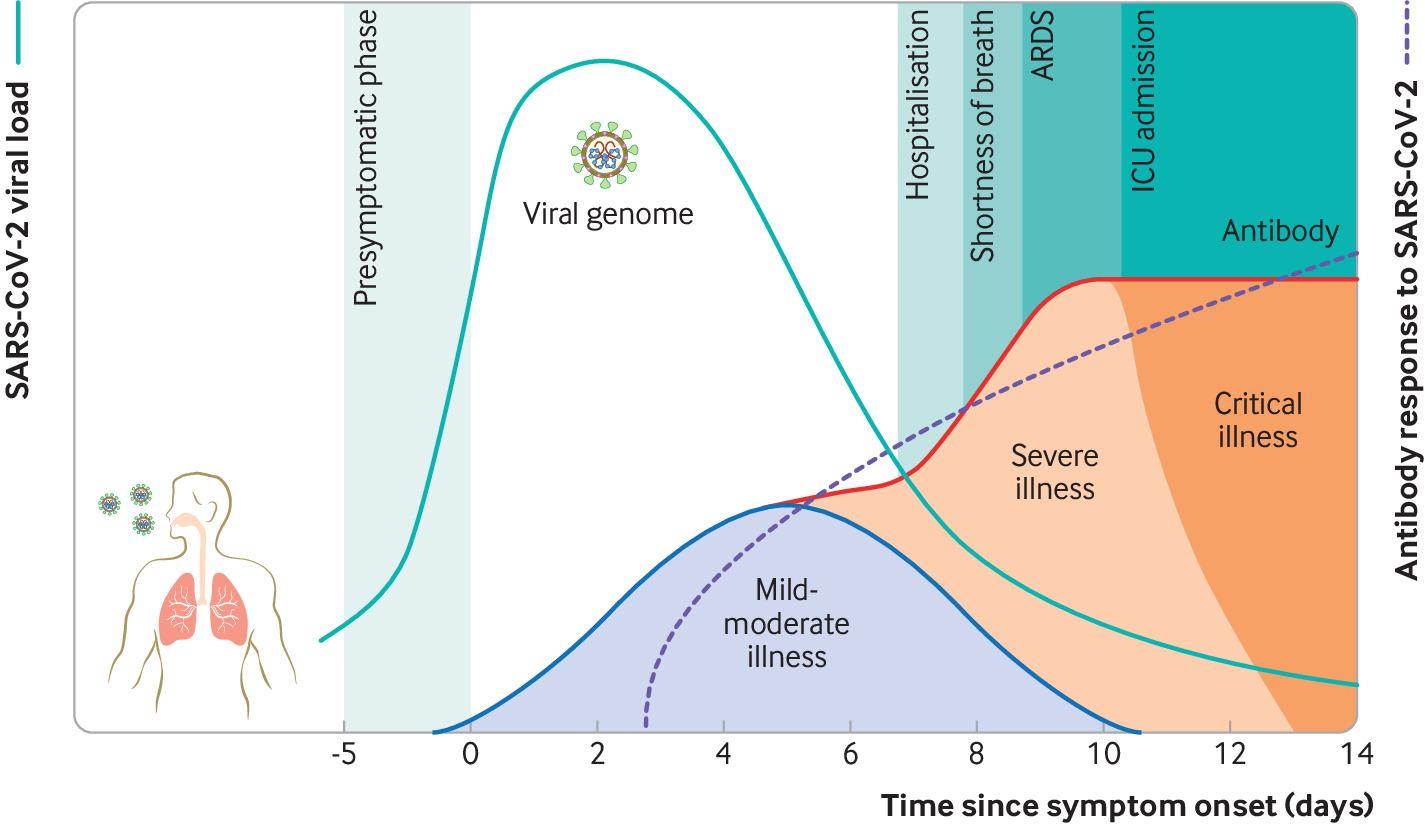

図の出典:ウイルス―宿主相互作用から見たCOVID-19 著者:立川(川名)愛(武見基金 COVID-19有識者会議のウェブページ、2021.10.19)

病原体がコロナの場合、自然免疫が早く勢いよく立ち上がらないと重症化しやすいという図です。

獲得免疫は、抗原特異性があるので自然免疫よりも強い攻撃を病原体に加えます。

しかし、自然免疫が十分に活躍できた時は、同じ病原体による再感染防止が獲得免疫の主な役割となります。

自然免疫の立ち上がりが遅く、勢いがなかったときは、獲得免疫も病原体との戦いを担うことになります。

「ウイルス―宿主相互作用から見たCOVID-19」の著者要約:↓

上図の出典:新型コロナ治療薬の現在 結局レムデシビルは効くのか?トランプ氏に使われたモノクローナル抗体の効果は? 忽那賢志、2020.11.03

オリジナルはコチラ:↓ Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2(BMJ 2020;371:m3862 2020.10.23)

図の出典:ウイルス と マクロファージ 津山靖子?(DRUG-NET.JP)

HOW the IMMUNE SYSTEM RESPONDS to the SARS-COV-2 INFECTION (in 1 graph) ?

— Emmanuel (@ejustin46) August 13, 2024

A. INFECTION TIMELINE :

After a person is exposed to the virus, the amount of virus in the body (viral load) starts to increase. pic.twitter.com/vn941Lmh1C

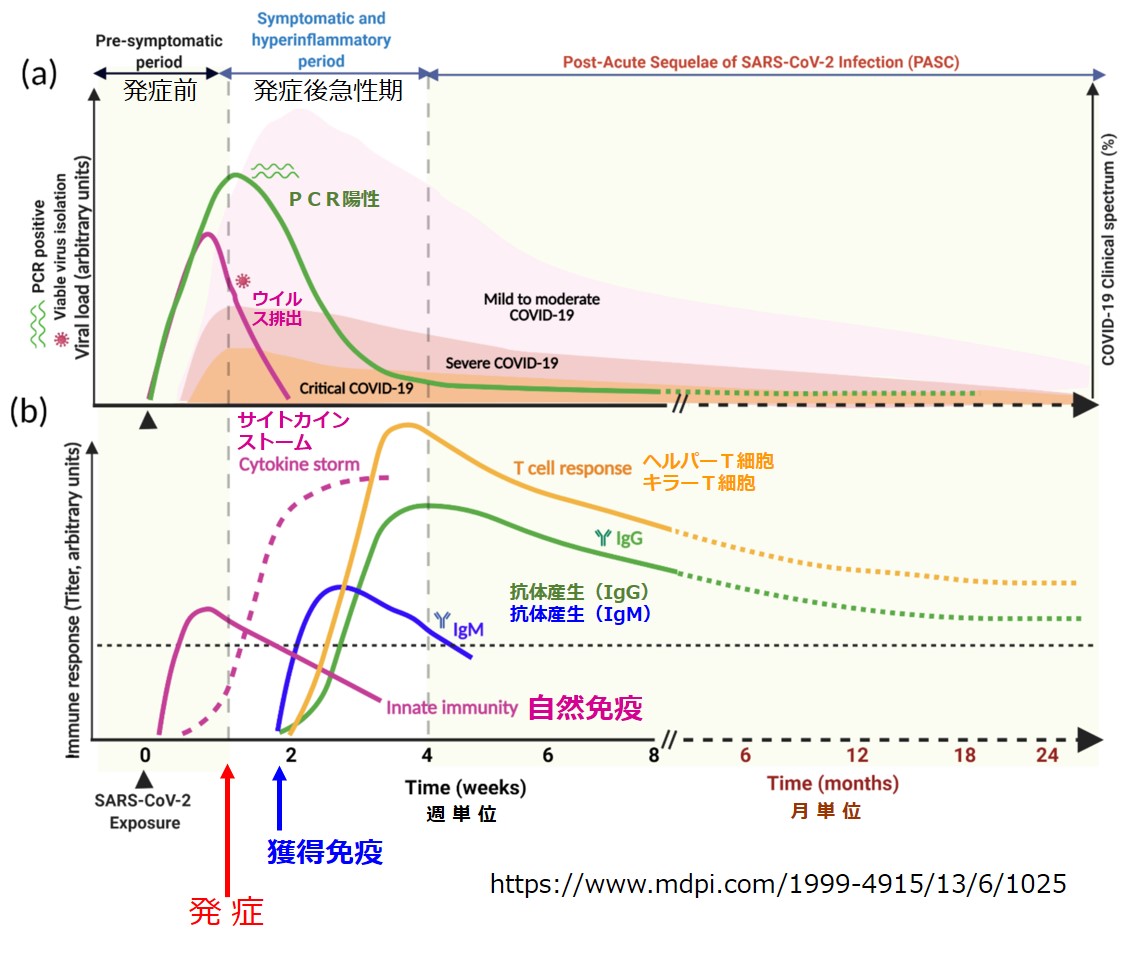

下↓の図を、今理解する必要はありません。

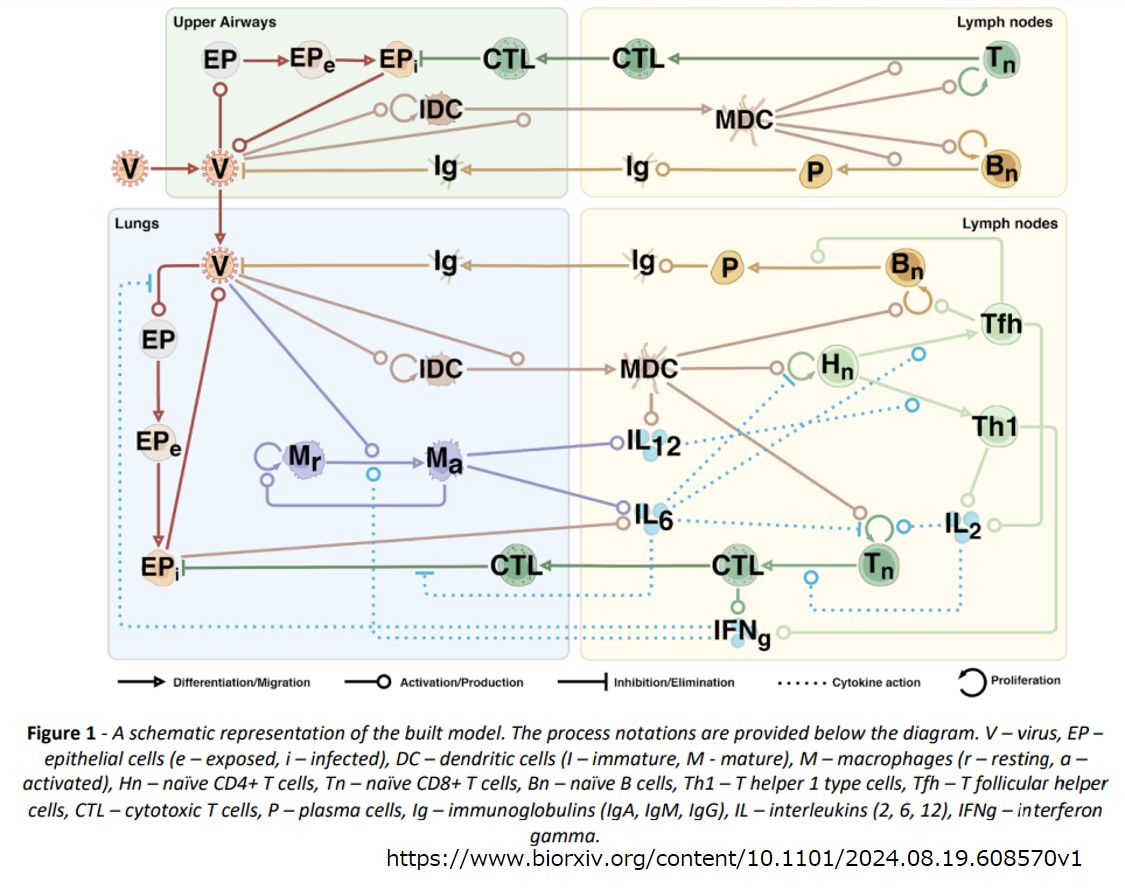

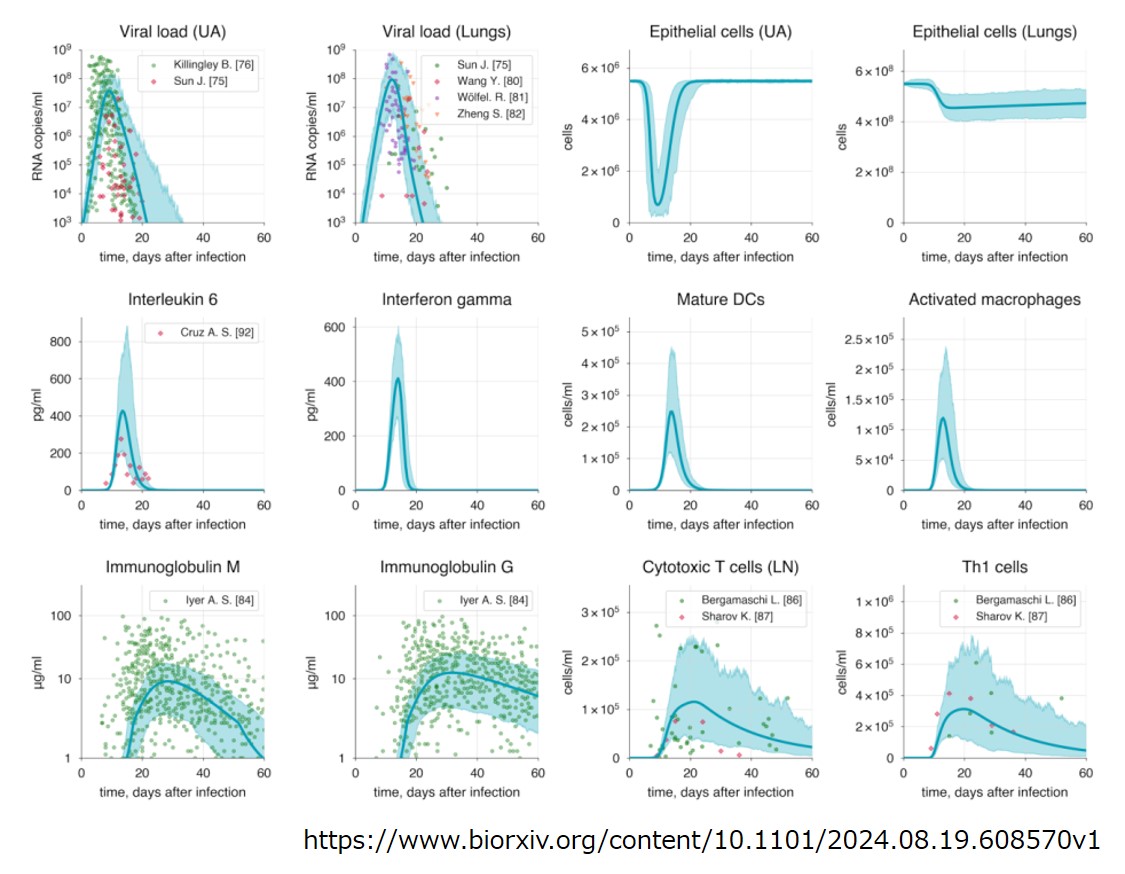

下図は、コロナウイルス感染後の免疫応答の順序や大きさを予測するための「モデル」です。

実測値をうまく説明できるように作られたモデルだそうです。

いろいろと見慣れない略語がいっぱいですが、実は「3-1.免疫学の基礎」を押さえていれば、全部理解しようと思えばできます。

感染10日目頃から獲得免疫が能力を発揮するようにこのモデルは作られています。

ウイルス排泄量のピークも10日目頃ですが、10日目にピークだとすると、7~8日目頃からウイルスの増加はすでに抑えられ始めているということです。

獲得免疫がまだ戦闘準備中の段階で、自然免疫がもう勝負の大勢を決めているということです。

UNLOCKING the IMMUNE DYNAMICS of SARS-CoV-2 INFECTION

— Emmanuel (@ejustin46) August 21, 2024

A Multifaceted Modeling Perspective 💯👍https://t.co/BnChigG4z5 pic.twitter.com/5vFM9ZjTtV

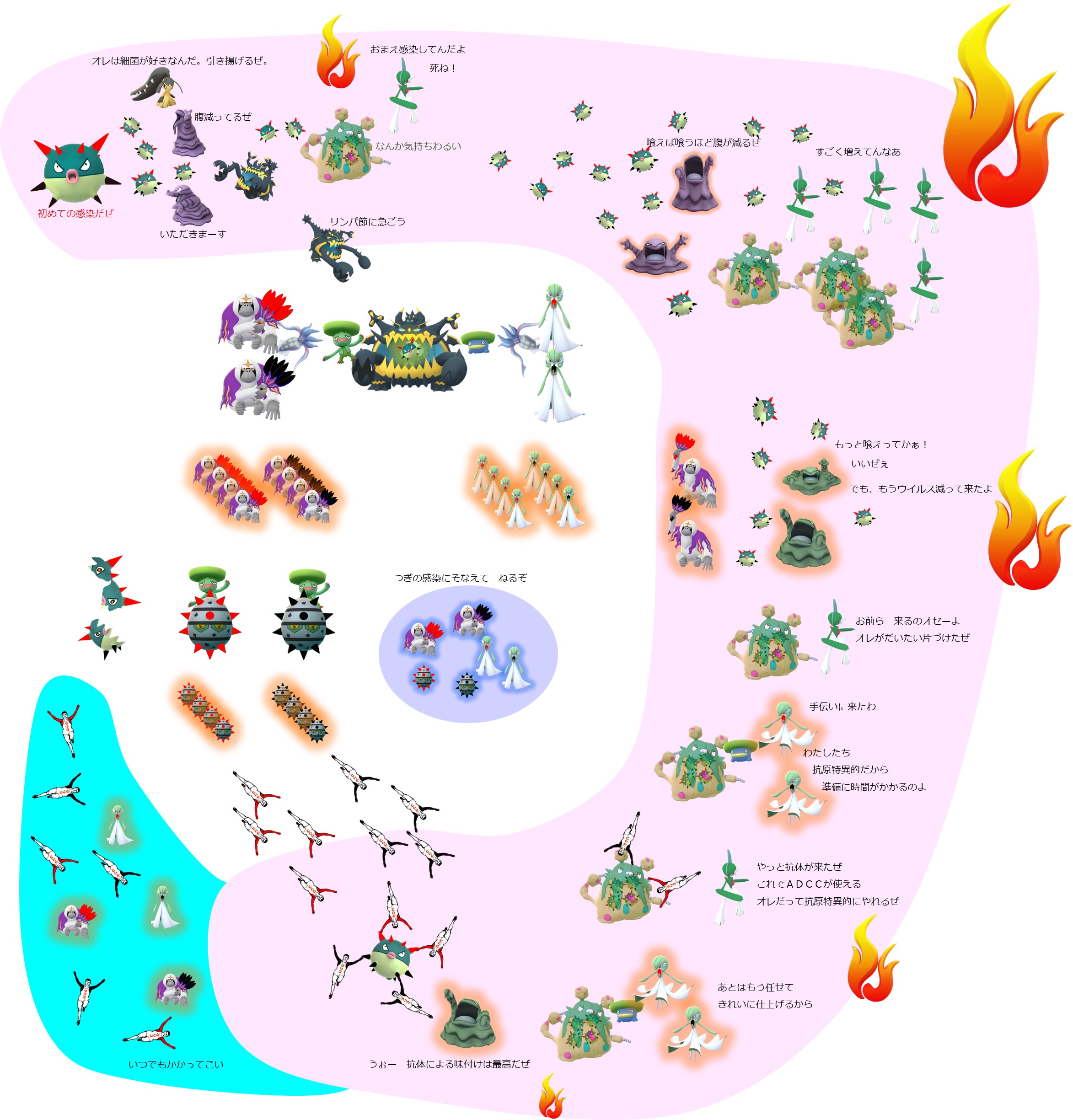

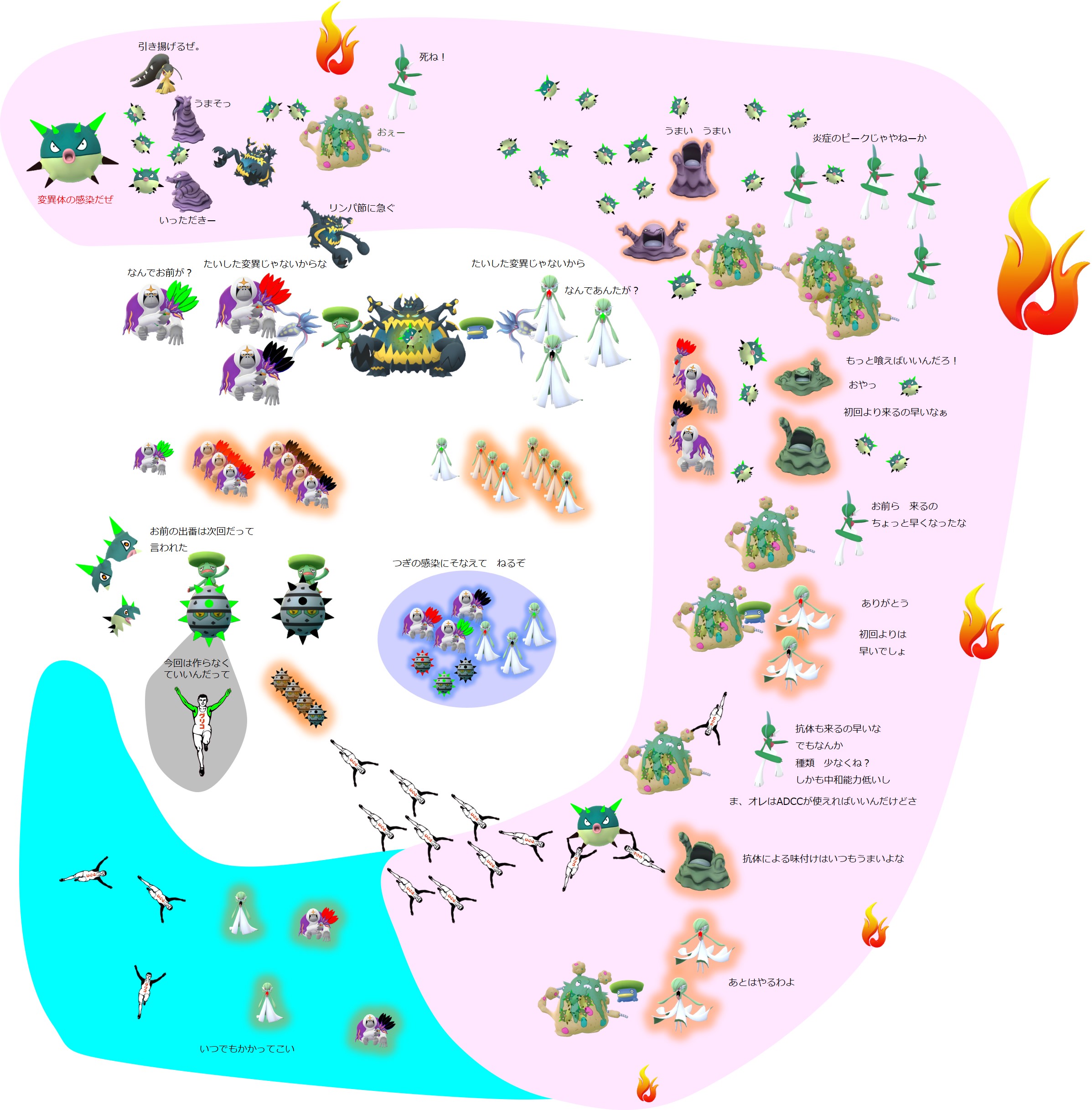

時間経過を考慮して免疫細胞たちの働きぶりを図にしました。

「コロナ初感染時」と「2回目感染(変異体)」の場合です。

世の中にはコロナ患者との濃厚接触を繰り返してもコロナに罹りにくい人がいます。

私自身もそうでした。

診察室で1時間以上の濃厚接触を繰り返してもコロナに感染しなかったので、知らないうちに無症状感染をして中和抗体がしっかりとできているものだと思っていました。

抗体検査を受けましたが、まったく抗体が無いことを知ったときにはビックリしました。

私の場合は、途中で「おなかのコロナ」に罹っていたことが後で明らかになりましたが、「おなかのコロナ」にかかる前に百名以上(そのうち十名以上が呼吸器型コロナ)のコロナ患者を長時間診察して何ともなかったので、コロナに罹りにくいタイプだったのは間違いないようです。

さて、このように濃厚接触を繰り返してもコロナに罹らない人の免疫についての研究結果が報告されました。

先に要点を紹介しておきます。

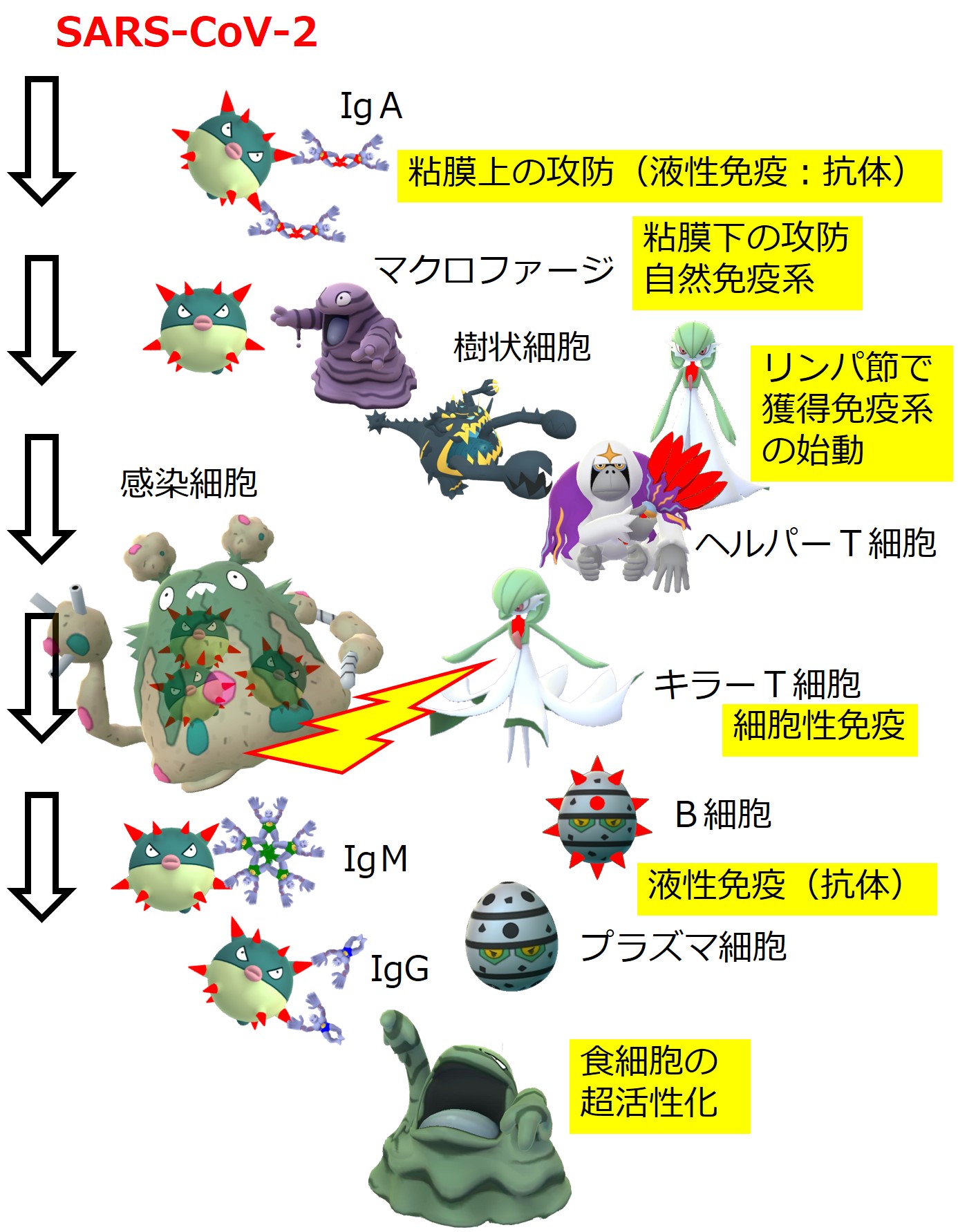

コロナウイルス SARS-CoV-2 に対する免疫防御は、「既感染者」の場合は次図のように幾重もの防御線が敷かれています。

一度コロナに罹ると、約1年間は有効な防御となります。

「未感染者」の場合は、自然免疫系(食細胞)による防御線のみです。

濃厚接触を繰り返してもコロナに感染しない人は、自然免疫が超強力なのかなと思われていたのですが・・・・・研究の結果、しっかりと細胞性免疫が働いていたことが判明しました。

「濃厚接触を繰り返すので、本人が気づかないうちに感染して獲得免疫が働く。しかし液性免疫(抗体産生)は活性化せず、細胞性免疫だけが活性化していた。」ということかもしれません。

しかもその細胞性免疫は、変異の多いスパイクを標的とせず、変異の少ないRNA複製酵素を標的としているようです。

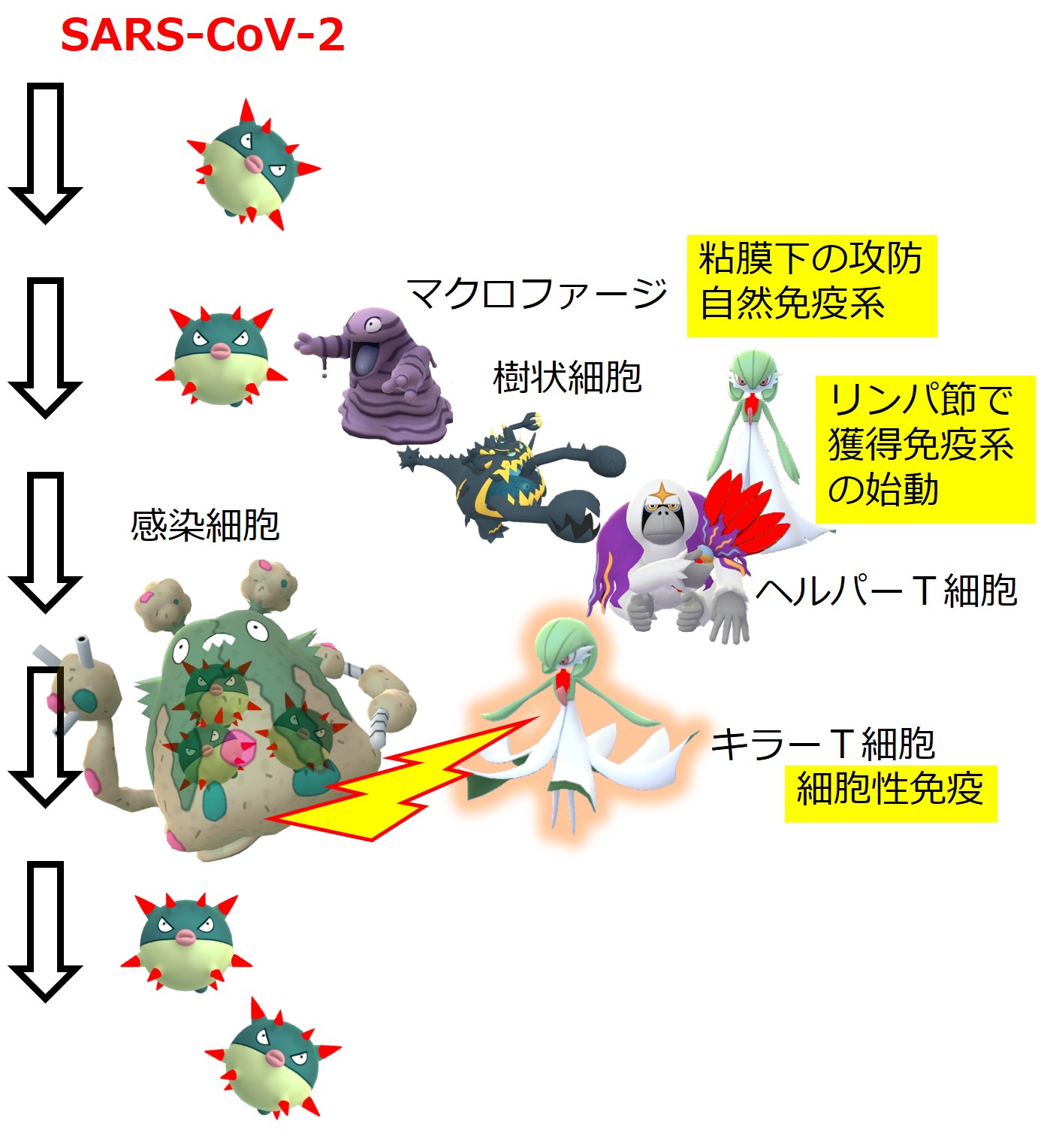

濃厚接触を繰り返してもコロナに罹らない人は、次図のように細胞性免疫が強化されているようです。

T細胞が増えているのは、スパイクなどウイルス粒子を構成しているタンパクに対する細胞性免疫ではなく、ウイルスのRNA増殖を担うタンパクに対する細胞性免疫だそうです。

スパイクに比べると変異がほとんどなく、昔からの(風邪の原因である)季節性のコロナとも共用できる防御策になっているようです。

それでは、「論文の紹介」を紹介します。

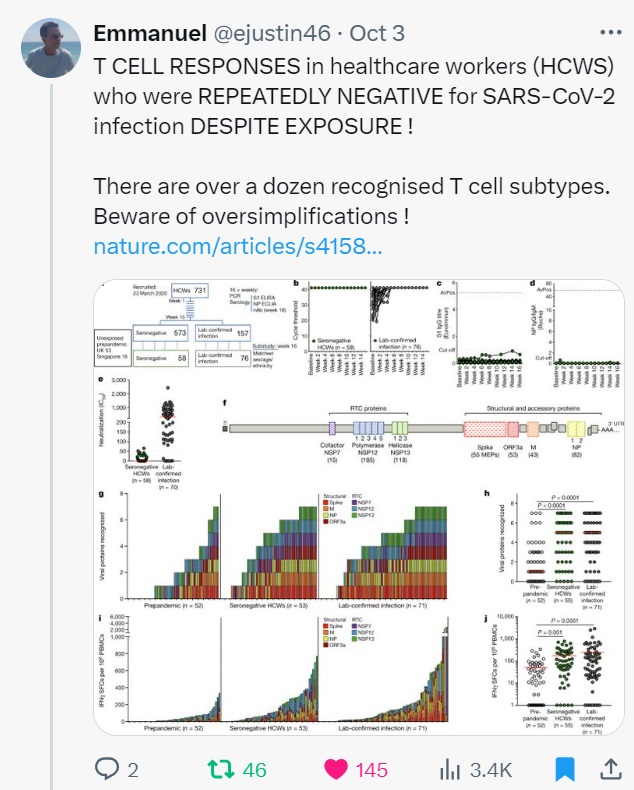

T CELL RESPONSES in healthcare workers (HCWS) who were REPEATEDLY NEGATIVE for SARS-CoV-2 infection DESPITE EXPOSURE !

— Emmanuel (@ejustin46) October 2, 2024

There are over a dozen recognised T cell subtypes. Beware of oversimplifications !https://t.co/nDygJEElxa pic.twitter.com/A84zIyh060

以下は、エマニュエルさんによる研究紹介英文と訳文(Deep L 翻訳)です。

T CELL RESPONSES in healthcare workers (HCWS) who were REPEATEDLY NEGATIVE for SARS-CoV-2 infection DESPITE EXPOSURE !

SARS-CoV-2 感染に曝露したにもかかわらず、繰り返し陰性であった医療従事者(HCWS)におけるT細胞反応!

There are over a dozen recognised T cell subtypes. Beware of oversimplifications !

十数種類のT細胞亜型が認められている。単純化しすぎに注意!

Pre-existing polymerase-specific T cells expand in abortive seronegative SARS-CoV-2

血清反応陰性 SARS-CoV-2 では既存のポリメラーゼ特異的T細胞が増殖する。

This key study published in 2021 investigates the immune responses of healthcare workers (HCWs) who were repeatedly tested negative for SARS-CoV-2 infection, despite being exposed to the virus.

2021年に発表されたこの重要な研究は、SARS-CoV-2 感染に曝露されたにもかかわらず、繰り返し陰性と判定された医療従事者(HCW)の免疫応答を調査したものである。

The key findings are:

主な結果は以下の通りである:

- These seronegative HCWs (SN-HCWs) had stronger and more diverse SARS-CoV-2-specific memory T cells compared to people who had not been exposed to the virus. Interestingly, their T cells were more focused on targeting the viral replication machinery (RTC) rather than the structural viral proteins.

- これらの血清陰性 HCW(SN-HCW)は、SARS-CoV-2 特異的メモリーT細胞が、SARS-CoV-2 ウイルスに暴露されていない人と比較して、より強く多様であった。興味深いことに、彼らのT細胞はウイルスの構造タンパク質よりも、むしろウイルスの複製機構(RTC)を標的としていた。

[訳注:血清陰性とは、抗体陰性、つまりコロナ感染者では血液中にスパイク(S)やヌクレオカプシド(N)に対する抗S抗体や抗N抗体が出現しますが、こうした抗体の出現を認めないということ = 血清検査では直近の既感染者とはみなされない]

(RTC-specific T cells target the highly conserved viral replication-transcription complex, including the RNA polymerase)

(RTC 特異的T細胞は、RNA ポリメラーゼを含む高度に保存されたウイルス複製転写複合体を標的とする)。

- SN-HCWs with the strongest RTC-specific T cell responses also showed early signs of their immune system fighting off the virus, even though they never tested positive. This suggests their T cells helped quickly clear the infection before it could be detected.

- RTC 特異的T細胞反応が最も強かった SN-HCW は、陽性と判定されなかったにもかかわらず、免疫系がウイルスを撃退した初期の兆候も示した。このことから、彼らのT細胞は、感染が発見される前に素早く感染を除去するのに役立ったことが示唆される。

- The RTC proteins, especially the RNA polymerase, are very similar across different human coronaviruses. T cells targeting these conserved RTC regions were found in both SN-HCWs and people before the pandemic, indicating they had the potential to recognize multiple coronavirus variants.

- RTC タンパク質、特に RNA ポリメラーゼは、異なるヒト・コロナウイルス間で非常に類似している。これらの保存された RTC 領域を標的とするT細胞は、パンデミック以前に SN-HCW とヒトの両方で見つかっており、複数のコロナウイルス変種を認識する可能性があることを示している。

The RTC-specific T cells in SN-HCWs could recognize variants of seasonal coronaviruses, and these cross-reactive T cells expanded preferentially in those who experienced abortive SARS-CoV-2 infection.

SN-HCW の RTC 特異的T細胞は季節性コロナウイルスの変種を認識することができ、これらの交差反応性T細胞は SARS-CoV-2 感染を頓挫した人において優先的に拡大した。

These findings highlight the importance of RTC-specific T cells as potential targets for vaccines that could provide broad protection against both endemic and emerging coronaviruses.

これらの知見は、RTC 特異的T細胞が、流行性コロナウイルスと新興コロナウイルスの両方に対する広範な防御を提供しうるワクチンの潜在的標的として重要であることを強調している。

Thanks for reading 🙏

読んでくれてありがとう

これが何を意味しているかというと:

戦略的に間違っているというのは、あくまで個人の健康保持という観点からの話です。

ホモ・サピエンスによる現代文明の保持を最優先とする観点からは、個人の健康管理よりも人口管理が重要になりますから、無意味なワクチン接種も(その目的や機能によっては)戦略にかなっているという判断になるかもしれません 😴 (陰謀論は抜きにして、もちろん陰謀論を含めても構わないのですが、いつまでも先送りにできない問題です)。

注:Emmanuel さんの紹介だけで要点がつかめたので、私自身は論文をまだ読んでいません。

私の場合、コロナ騒動が始まってから令和2年2020年夏までの半年間、百数十人の患者と濃厚接種して何もなし、と自分では思っていたのですが、実はその時(夏の終わり)に「おなかのコロナ」に感染したことが後で判明しています(わかったのは2024年)。

その感染時に、細胞性免疫が強化されたと考えられます。

その後(1回目の感染後)、約2年半、濃厚接触を繰り返すも感染せず。

自然免疫と、「おなかのコロナ」で強化された細胞性免疫とで身体を守っていた可能性が大きいと考えられます。

ちなみに、2回目の感染(2023年1月)、3回目の感染(2024年1月)、いずれも濃厚接触が原因ではなく、身体の長時間冷却による免疫力低下が感染成立の原因でした。馬鹿なことをしなければ、コロナには罹っていないということです。

「3-5.感染例からコロナの免疫を知る」で私の感染3回分を紹介します。

主なテーマは免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)です。

コロナでは、抗体(液性免疫)がすごく役立つのは初回感染時のみであり、その後、感染を繰り返すときは役立たなくなることを、実際の検査データを用いて紹介します。

感染症にかかりやすいけれど、すぐに治る人、つまり子どもたち(数歳 ~ 10 数歳)の免疫のことです。

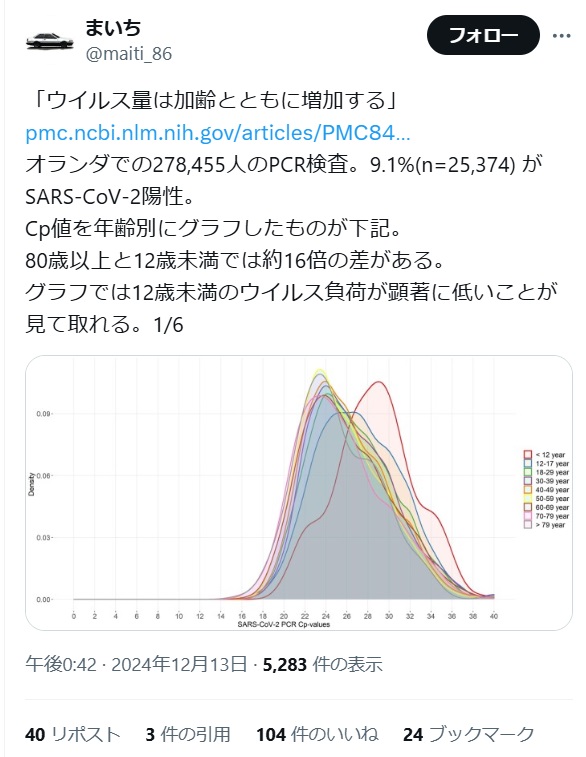

投稿は(1/6)~(6/6)まで続きます。

「ウイルス量は加齢とともに増加する」https://t.co/LO1XAbV7up

— まいち (@maiti_86) December 13, 2024

オランダでの278,455人のPCR検査。9.1%(n=25,374) がSARS-CoV-2陽性。

Cp値を年齢別にグラフしたものが下記。

80歳以上と12歳未満では約16倍の差がある。

グラフでは12歳未満のウイルス負荷が顕著に低いことが見て取れる。1/6 pic.twitter.com/6CaVMLwaOb

投稿は「X(エックス、旧Twitter)」で御覧ください。

念のため、以下に文字部分を抜き出しておきます(添付図は省略)。

「ウイルス量は加齢とともに増加する」

SARS-CoV-2 viral-load distribution reveals that viral loads increase with age: a retrospective cross-sectional cohort study

オランダでの 278,455人の PCR 検査。9.1%(n=25,374) が SARS-CoV-2 陽性。

Cp 値を年齢別にグラフしたものが下記。

80 歳以上と 12 歳未満では約 16 倍の差がある。

グラフでは 12 歳未満のウイルス負荷が顕著に低いことが見て取れる。

1/6

検査を受ける人は検査を受けるなんらかの理由があるので、このデータには有症状バイアスがある。

しかし、それは全年齢層において同じであり、同条件で小児は特にウイルス負荷が低いということになる。これはHIROキョージュ(笑)が主張するサンプリングバイアスではない。

2/6

では小児でウイルス負荷が低い理由はなにか?

Why Does the Severity of COVID-19 Differ With Age?

この論文で小児が重症化を逃れる理由が説明されているが、これがもっとも重要だろう。

「上気道内の免疫細胞、特に好中球や NK 細胞などの自然免疫系の細胞の数が多い」

これは初期のウイルス排除能力が高いということだ。

3/6

Innate cell profiles during the acute and convalescent phase of SARS-CoV-2 infection in children

実際、小児の感染では循環の NK 細胞が減少して、感染部位への動員されることが確認されている。

つまり、子どもは獲得免疫ではなく自然免疫によって感染防御をしている、ということになる。

そして、それがもっとも効果的な感染防御ということだ。

4/6

ここでワクチンについて考えてみる。

抗体を継続的に産生するワクチンは自然免疫や細胞性免疫を促進するサイトカインを抑制する。さらに血中の IgG は粘膜での感染防御役に立たない。

そう考えたら、ワクチンがウイルス負荷を下げないことはそもそも仕組み的に当たり前の話だろう。

5/6

インフルのワクチンでもこのような事が起きている。

やはり、ワクチンがウイルス負荷を下げないのは mRNAワクチン固有の話ではなくそもそも抗体を産生させるというワクチンの仕組みが根本原因だろう。

6/6

以上の説明は、HIRO SATO さんとのバイアスについての討論の経過中に出てきたもののようです。

ここでは討論そのものは関係ないので、研究論文紹介の成果だけいただいておきます。