接種時期選定の参考 (新)

(注:「2類→5類扱い」になってから、濃厚接触者の隔離のようなことは不要になりました。家庭内感染や職場内感染の防止という観点から考え方を理解することを重視してください)

職場で感染者が発生した場合、職場での濃厚接触者の出勤を止め、自宅等に隔離する必要があります。家庭内で感染者が発生した場合、家族への感染を防ぐために家庭内隔離を徹底する必要があります。

1-4-1. 濃厚接触者の隔離

1-4-2. 濃厚接触者の隔離期間

1-4-3. 家庭内隔離

感染者の濃厚接触者を見つけて、(自宅)待機期間(隔離観察期間)を設ける目的は次の通りです。

(1) 感染拡大の抑止(「濃厚接触者→感染者」から周囲の他者を守ること)

(2) 感染発症の抑止(濃厚接触者自身を守ること)

(3) 発症後の重症化の抑止(濃厚接触者自身を守ること)

症状の有無には個人差があります。症状が無い場合は、自治体等の無料検査機関を利用したり、検査キットを入手して自分で調べることができます。症状がある場合は、自分で検査キットを使って調べるか、病院等を受診して検査を受けることができます。

濃厚接触者は、感染して発症する可能性が大きい人々です。

発症2日ほど前から多量のウイルスを排出する可能性もあるので、社会からの隔離(自宅で待機)が求められます。

ウイルスの潜伏期間を過ぎても発症しなければ、感染が成立しなかった可能性が大きいので隔離は解除となります。

感染しても初期段階であれば、しっかりと休養することで発症を抑え込むことができます。

「濃厚接触者としての待機期間(隔離観察期間)」は、社会のためにも自分のためにも重要な期間です。

原則的には、「濃厚接触者」として認定される条件を満たしていない者(=感染発症する可能性の小さい者)に対して「濃厚接触者としての待機期間(隔離観察期間)」は要求されません。

「同居していること」=「濃厚接触者である」とはなりません。

同居していても、「ふだんから家庭内隔離が確立」している場合は、濃厚接触者とはなりません。

複数の同居者がいる家族で、誰かが最初に感染した後、同居者全員にうつっていくことも珍しくありませんが、最初の感染者のみに留まることも珍しくありません。

きちんと「ふだんから家庭内隔離」ができていれば、「同居している」=「濃厚接触者」とする必要はありません。

「ふだんから」の理由を説明します。

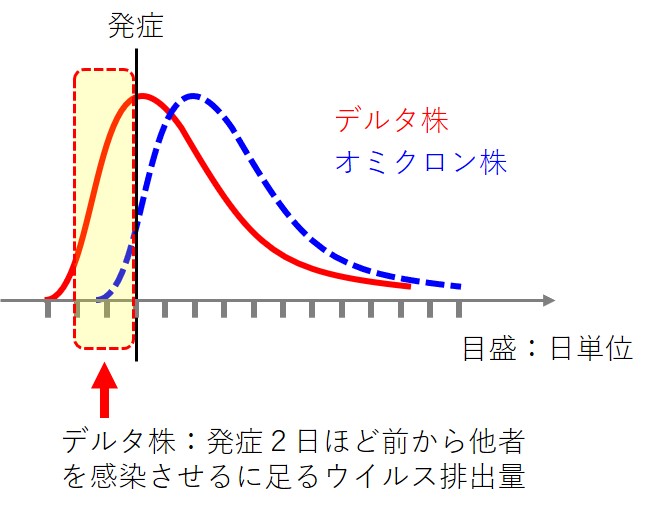

「Part 1」でも説明したように、2021年末(令和3年末)まで流行していたデルタ株では、発症前からたくさんのウイルスが排泄されて感染拡大の要因となっていました。(下図↓)

たいていの家庭では、家族の誰かが「発症してから」いろいろな家庭内隔離を開始することが多いのですが、それでは手遅れのことが少なくありませんでした。

そこで「ふだんから」=「発症2日前の時点でも」家庭内隔離が守られていますよ、ということが重要になります。

2022年(令和4年)になってオミクロン株に替わると、「発症してから」家庭内隔離を開始しても十分なケースが増えてはいますが、オミクロン株でも発症前からの感染はそれなりに見られているので、やはり「ふだんから」の家庭内隔離が重要になります。

(時々見られるケースですが、発症直後に受診し、「抗原検査:陰性」、「PCR検査:陽性」となったような場合は、ウイルス排出量が少ないので「発症してから」の家庭内隔離でも十分でしょう)

濃厚接触者になっても自宅軟禁状態になるだけで、目的(1)、(2)の恩恵もほとんどない場合が少なくありません。

そのため、ウソも方便を使って、濃厚接触者にならないように注意している人々もいるようですが、あまりお奨めはできません。

待機期間(隔離観察期間)の目的をよく理解し、実行することが望ましいのですが、それを許さないブラックな労働環境が現実にはあるようです。

濃厚接触者の自宅等待期期間(隔離観察期間)は、感染者との「最後の濃厚接触日(第0日)」を起点として設定されます。

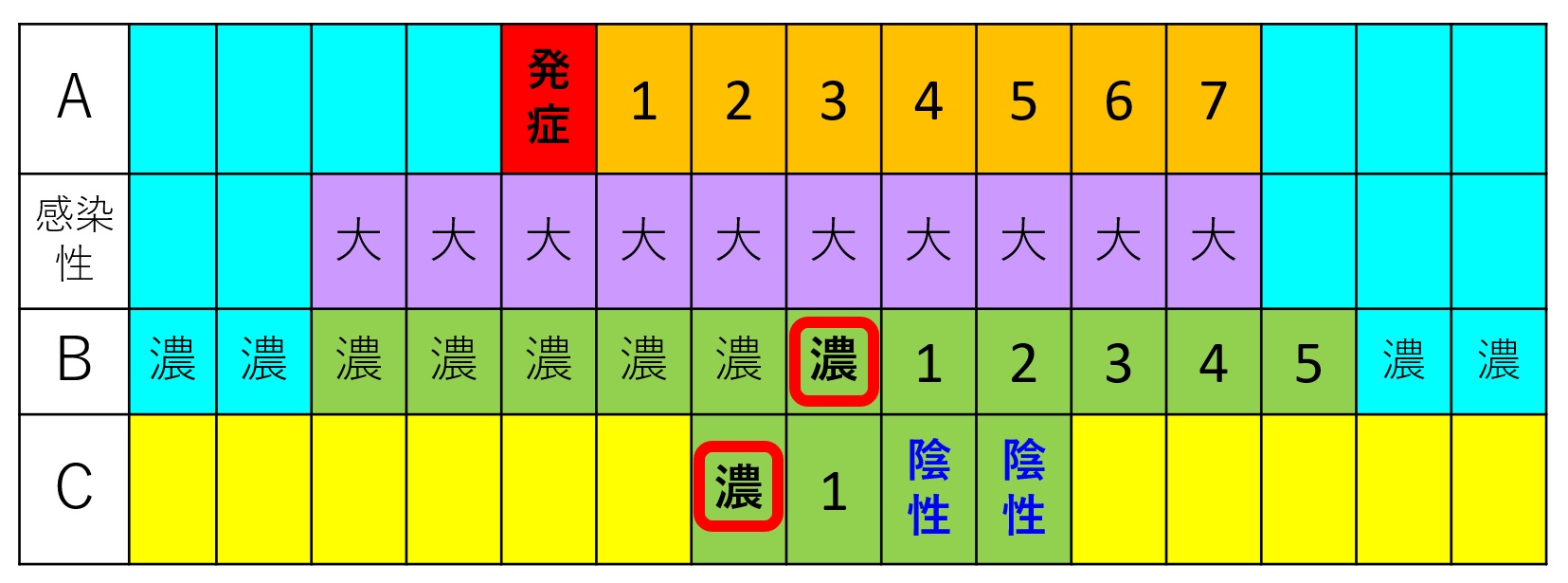

以下の条件で経過表を作成すると次表(↓)のようになります。

A、B、C が同居家族。A が発症。C は日頃から家庭内隔離を実行中。

感染者の他者への感染リスクが大きい時期に濃厚接触した場合、最後の濃厚接触日(赤枠)の翌日から数えて5日間が「待機期間(自宅で待機・隔離し、発症しないか観察し、発症しないように体力を温存する期間)」となります(下表)。

最終濃厚接触日の翌々日及びその翌日(待機第2日目と第3日目)に抗原キットで陰性となった場合は、早く待機期間を終了できます(待機第4日目に解除)。

(下表) 同居家族C が「患者A の濃厚接触者」として隔離されているときに、別の 同居家族B が遅れて発症した場合、同居家族C の「濃厚接触者としての待機期間」は、「患者A の濃厚接触者」→「患者B の濃厚接触者」へと期間設定がリセットされ、実質的に延長されることがあります。(ただし、十分な換気や家庭内隔離がしっかりできていれば延長は不要です → 後述)。

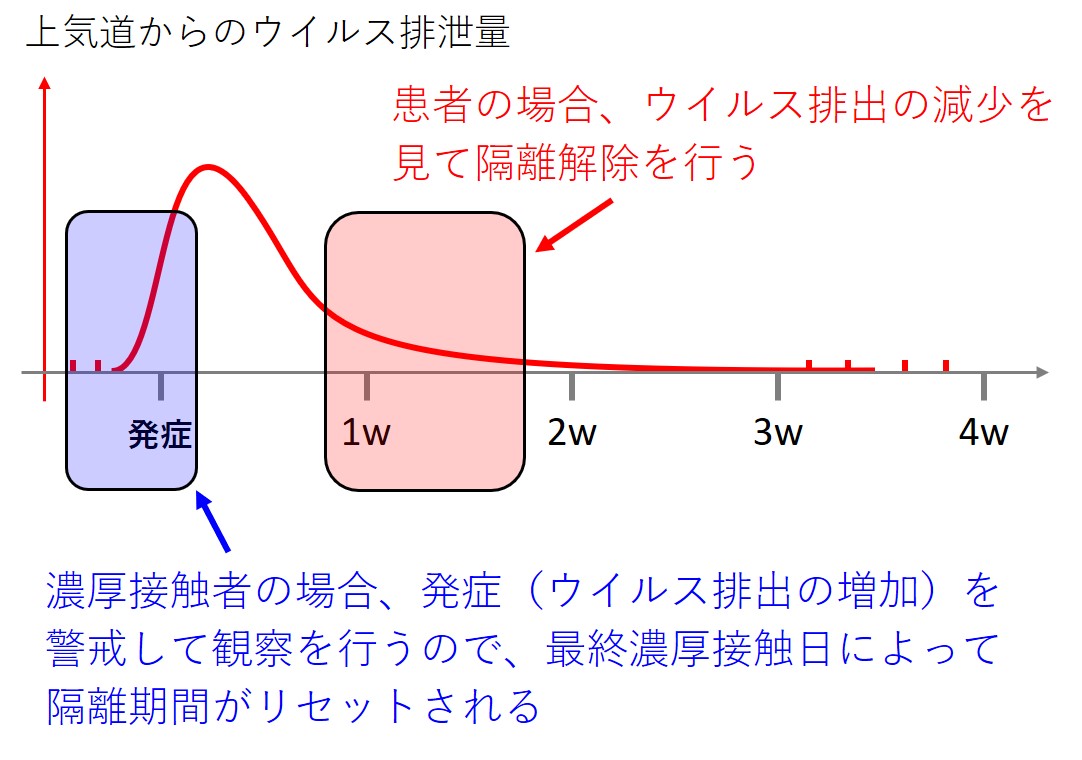

患者A の療養期間は延長されないのに、濃厚接触者C の待機期間(隔離観察期間)はなぜ延長されるのでしょうか

感染者 の療養期間を決めるときはウイルス排出量の変化の後ろ部分(減衰している部分)を見ていますが、濃厚接触者 の待機期間を決めるときは前の部分(増大していく部分)を見ているからです。(下図↓)

濃厚接触による待機期間中に新たな濃厚接触があれば、その新しい濃厚接触に合わせて待機期間(隔離観察期間)はリセットされます。

どんどん延長されていきます。

これを避ける方法は2つあります。

ひとつは、早々に「家庭内隔離」を確立 することです。部屋の換気をしっかりと行う。食事時間や場所を隔離する。同じ部屋で寝ない。そういった家庭内隔離を確立すれば、もはや濃厚接触状態ではないので、同居者が遅れて発症しても「新たな濃厚接触者」としての扱いは受けなくなります。

もう一つの方法は、お奨めではありませんが、感染してしまうことです。この場合は、ウイルスの摂取量を適度に抑えることで、ゆっくりと発症して軽症で治るように注意する必要があります。同居者から大量のウイルスを一気に受け容れると、重症になります。実際には摂取するウイルス量をうまくコントロールするのはとても難しく、(感染による長期的なリスクがまだ評価されていないという意味でも)危険なコロナで試みるのはお奨めしません。基本的に、コロナには感染しないことをお奨めします。

さて、しっかりとした家庭内隔離で濃厚接触者になることを逃れたとしても、また濃厚接触者としての待期期間が終わったとしても、それで普通に出勤できるかどうかは別問題です。

会社ごとに独自のルールを決めているようです。

家族の誰かが少し具合悪くなっただけで会社への出勤を禁じる会社もありますし、本人がコロナの患者になって療養期間中なのに、元気なら出社して働くように求める会社もあるようです。

「家庭内隔離」の要(かなめ)は空気の共有を避けることです。

過ごしやすい気候の時は「持続的な換気」を確保すればよいでしょう。

十分に換気できないときは、空気共有の時間をなるべく短くしましょう。

独り暮らしであっても換気は大切です。

自分の吐いたウイルスを、また吸い込んで未感染の細胞が新たに感染し、免疫細胞がそれを見つけて戦うことになります。きちんと換気しないと免疫系の負担が大きくなります。

会食の場は、ウイルス感染の最も起こりやすい場となります。なるべく時間や場所が重ならないようにしましょう。。

食事介助の必要な小さな子供や要介護の高齢者等がいる場合も、感染者と非感染者が一緒に食事しないように分けましょう。

感染者どうしの隔離も重要です。

独り暮らしでも換気が重要であるように、家族で複数の感染者が出た場合、感染者どうしの隔離が必要です。

免疫系が体内のウイルスを減らそうと頑張っているのに、それを邪魔してはいけません。

浴場、便所の共用は問題ありません。

感染者がトイレを利用した後、できれば触れた部分をアルコール消毒すると良いでしょう。

一緒に洗濯して大丈夫です。

感染者の衣類と非感染者の衣類を分けて選択する必要はありません。

コロナのウイルス粒子は洗剤の働きで壊れ、感染力を失います。

換気の補助として空気清浄機を活用しましょう。

寒い冬や治安上の問題のために十分な持続的換気を確保できないときは、ウイルスや細菌を破壊する(殺菌機能付き)空気清浄機を利用するのが良いかもしれません。

家庭用にお奨めは、紫外線UV(特にUV-C)で殺菌する機能を持つ空気清浄機です。

感染者の居る部屋に置き、出てくるウイルスを持続的に破壊し続けるのが良いでしょう。

紫外線UV殺菌機能付き空気清浄機は感染者発生時専用として、ふだんは使用しないでしまっておくのが良いでしょう。普段から使うとフィルターの機能が低下していきます。

業務用には、オゾンを発生してウイルスや細菌を不活化する機能を持った空気清浄機も検討の余地があるでしょう。広い会議室などで紫外線UV殺菌機能付き空気清浄機を使う場合は、広さに応じて台数が必要になります。

しかし、オゾンは高濃度になりすぎると健康上の問題が出てくるので濃度管理をきちんとする必要があるようです。

またオゾン発生装置を電子機器のすぐ近くに置かないなどの諸注意も必要のようです。

大事な注意点として、UV殺菌機能付きの空気清浄機とオゾン発生機能付き空気清浄機を同じ部屋の中で同時に用いることは避けるようにしてください。

オゾンの働きで紫外線UVCによる殺菌作用が減弱したり、また紫外線UVCの働きでオゾン濃度が高くなったり、オゾン特有の臭いが強くなったりする可能性があるようです。

以上、基本的な考え方を説明しました。

日数や隔離解除の条件等は、今後も変化していくでしょう。最新の情報を神奈川県ホームページや保健所に確認しながら療養や自宅待機の計画を立てて下さい。

「5月8日以降の療養に関するQ&A等」(厚労省)・・・(2024.06.08 リンク切れ確認)