接種時期選定の参考 (新)

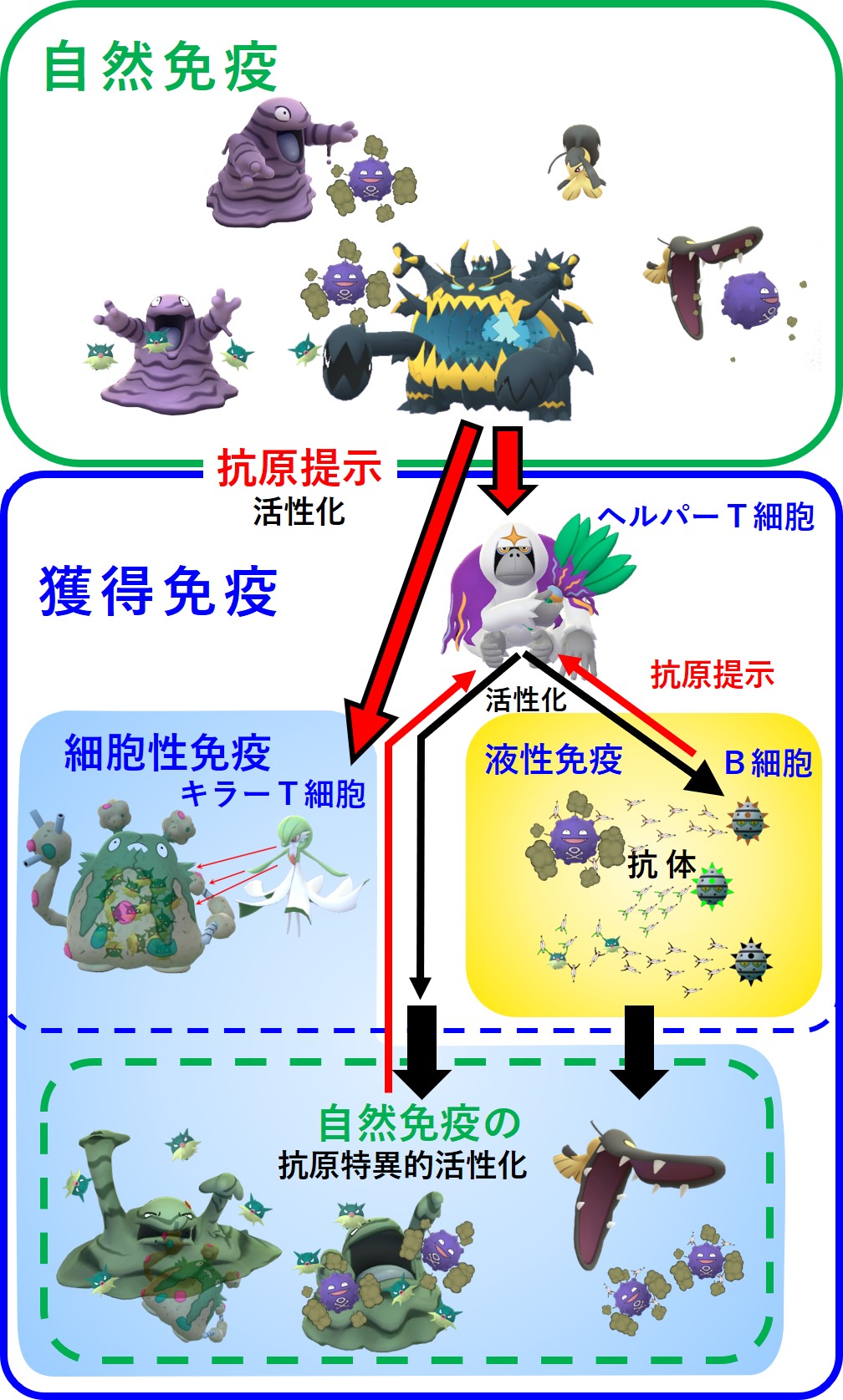

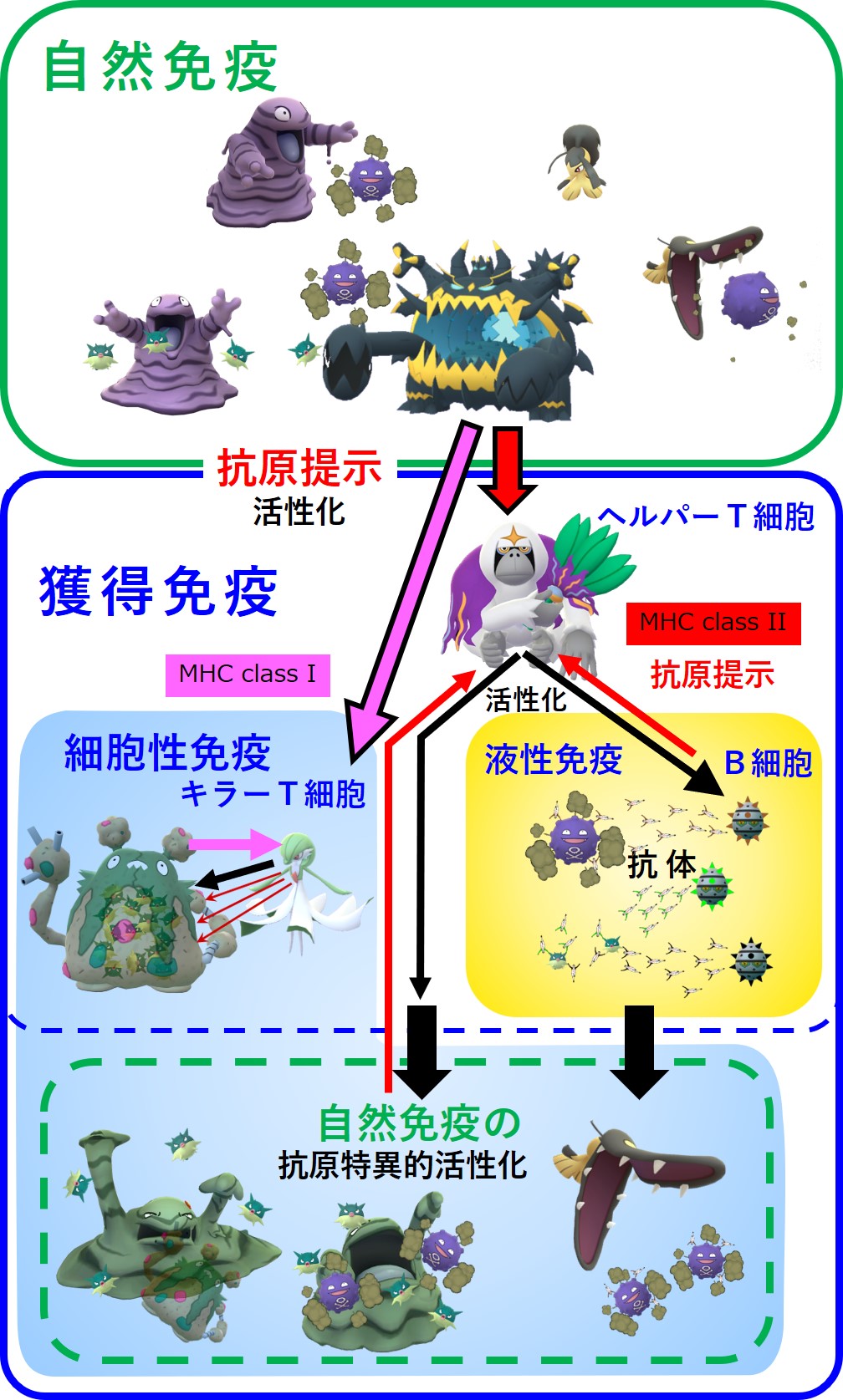

まず、「3-1-1.自然免疫と獲得免疫」の全体図を見てみましょう。

ここでは「抗原提示」の仕組みをもう少し詳しく紹介します。

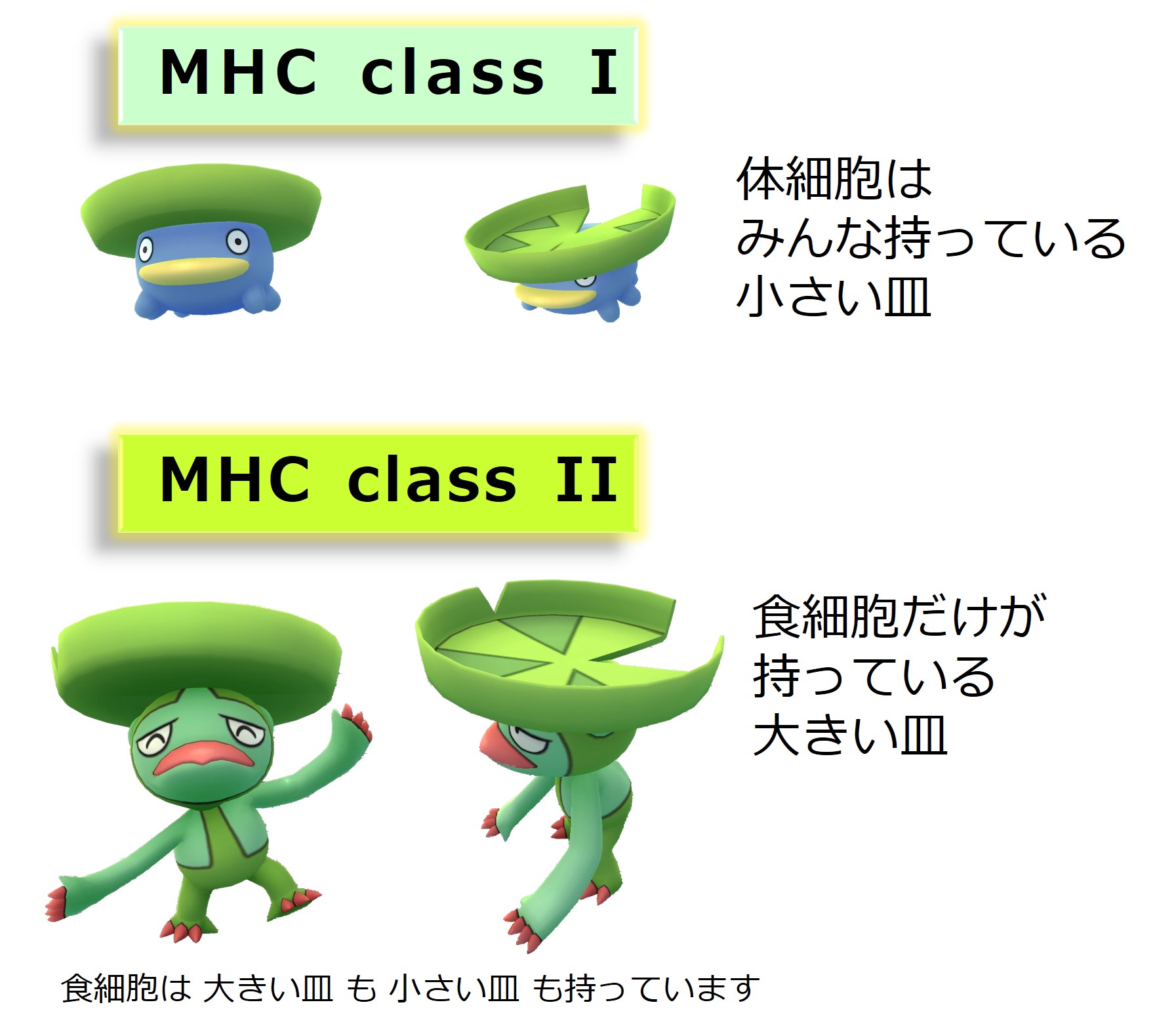

覚えていただきたいのは「 MHC クラス I 」と「 MHC クラス II 」です。

「MHC」とは抗原をのせる「お皿」のようなものです。

「class I」と「class II」の2種類あります。

細胞膜の表面にペプチド抗原などをそのまま出してしまうと、抗原はどこかに流れ去っていきます。

抗原を保持する装置が MHC です。ヒトの場合は HLA とも呼びます。

ヒトの体細胞(生殖細胞以外の細胞)はすべて「MHC クラス I」を持っていて、細胞内で合成しているタンパクの一部断片(ペプチド抗原)をのせています。

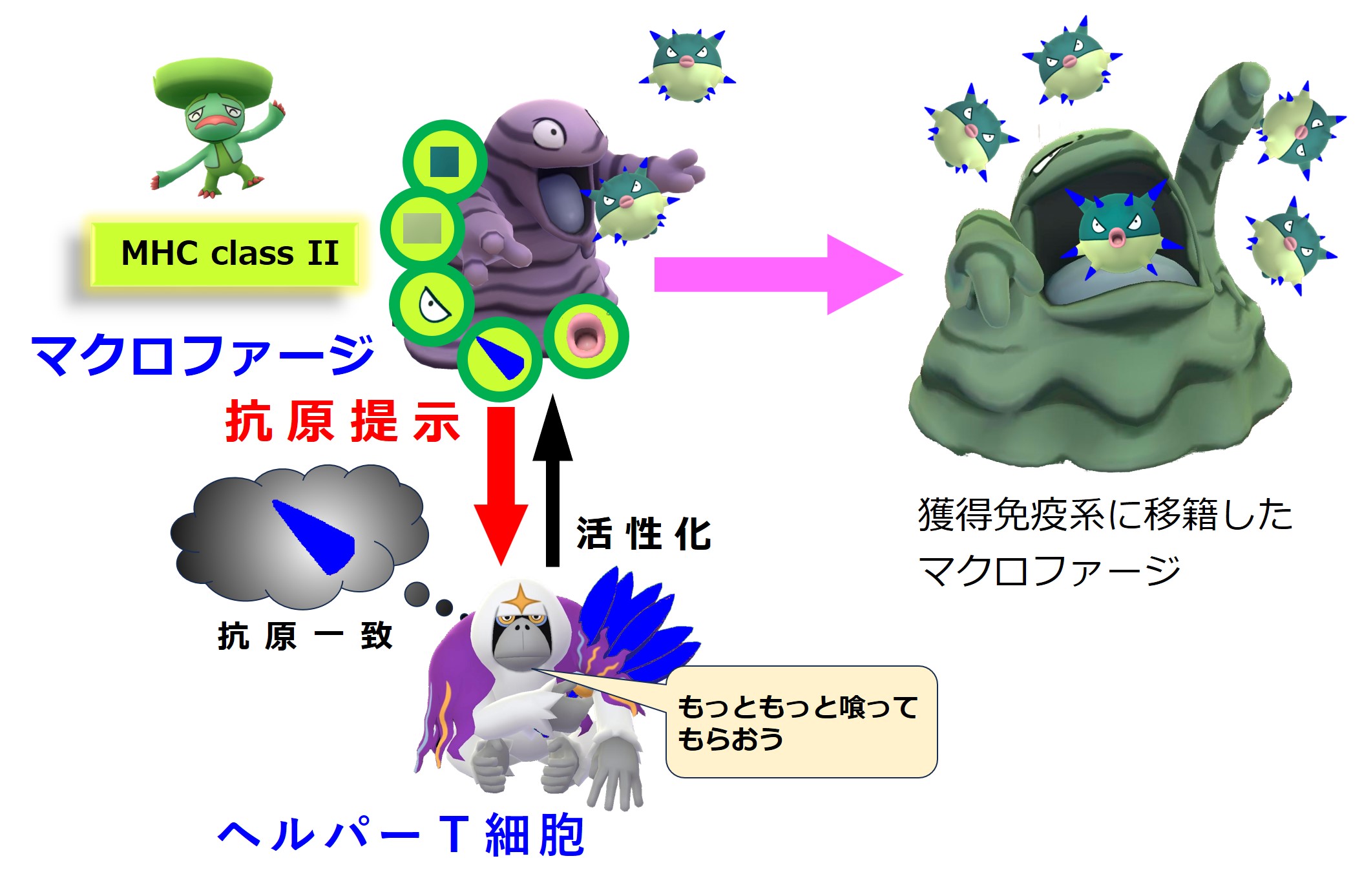

食細胞の一部(マクロファージ、樹状細胞、リンパ球B細胞など)は「MHC クラス II」を持っていて、食べた病原体等を分解して得たペプチド抗原をのせています。

樹状細胞は、細胞内で合成しているタンパクの断片だけでなく、食べて分解して得たタンパクの断片を「MHC クラス I」にのせています。

| 細胞の種類 | MHC | 抗原提示 |

| 体細胞 (食細胞以外) |

class I | 細胞内で作っているタンパクの断片 |

| 食細胞 (マクロファージ) (樹状細胞) (B細胞) |

class I | 細胞内で作っているタンパクの断片 |

| 食べた異物をバラバラにした断片 | ||

| class II | 食べた異物をバラバラにした断片 |

病原体を食べたとき、樹状細胞の抗原提示は次図のように、食べたものの断片が「MHC クラス I」と「MHC クラス II」で提示されます。

では、ひと通り、抗原提示の様子をサッと見てみましょう。

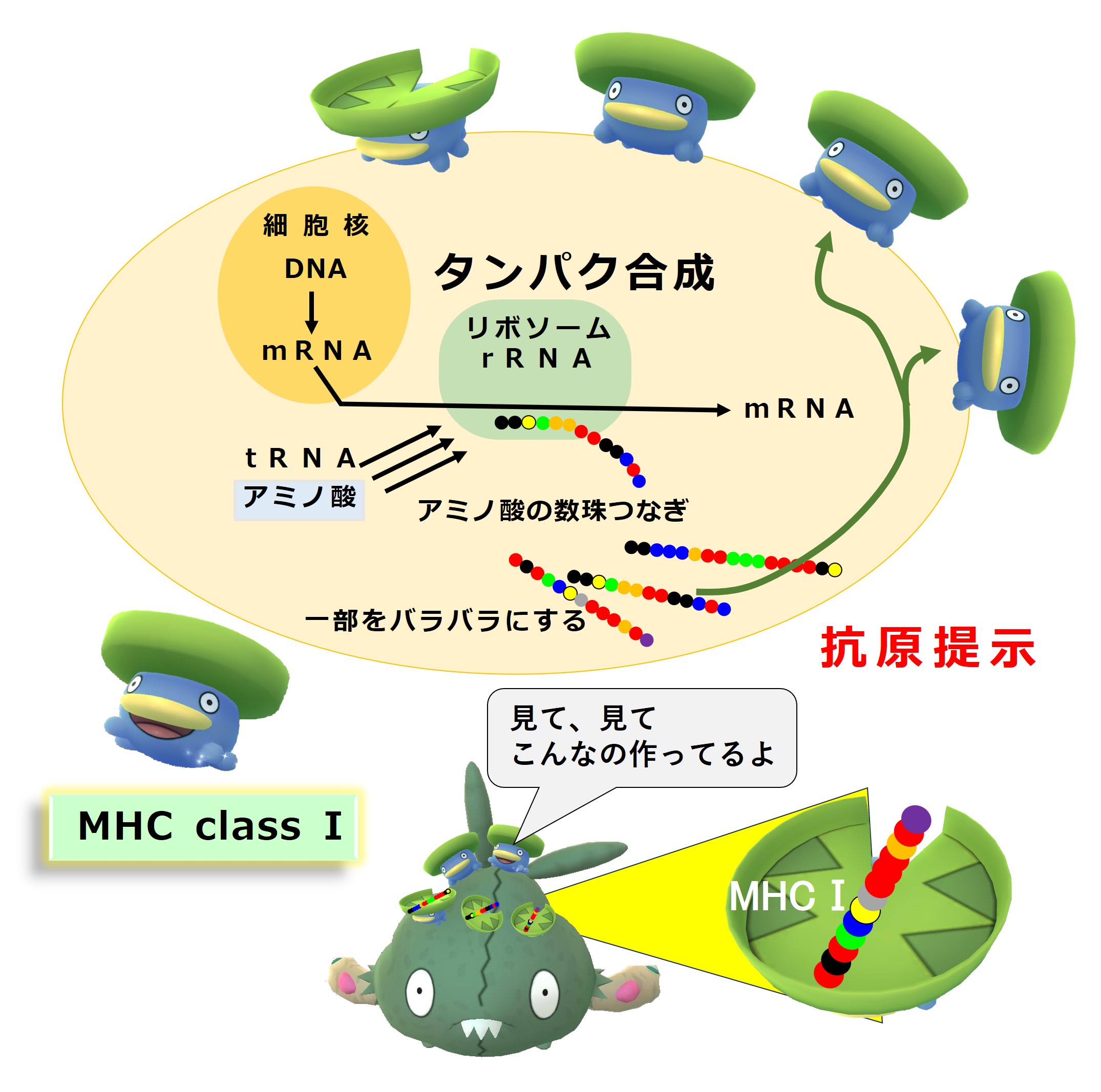

「MHC クラス I」は、細胞内で合成されているタンパクの断片(ペプチド抗原)を提示します。

その大雑把な流れは次図のようになっています。

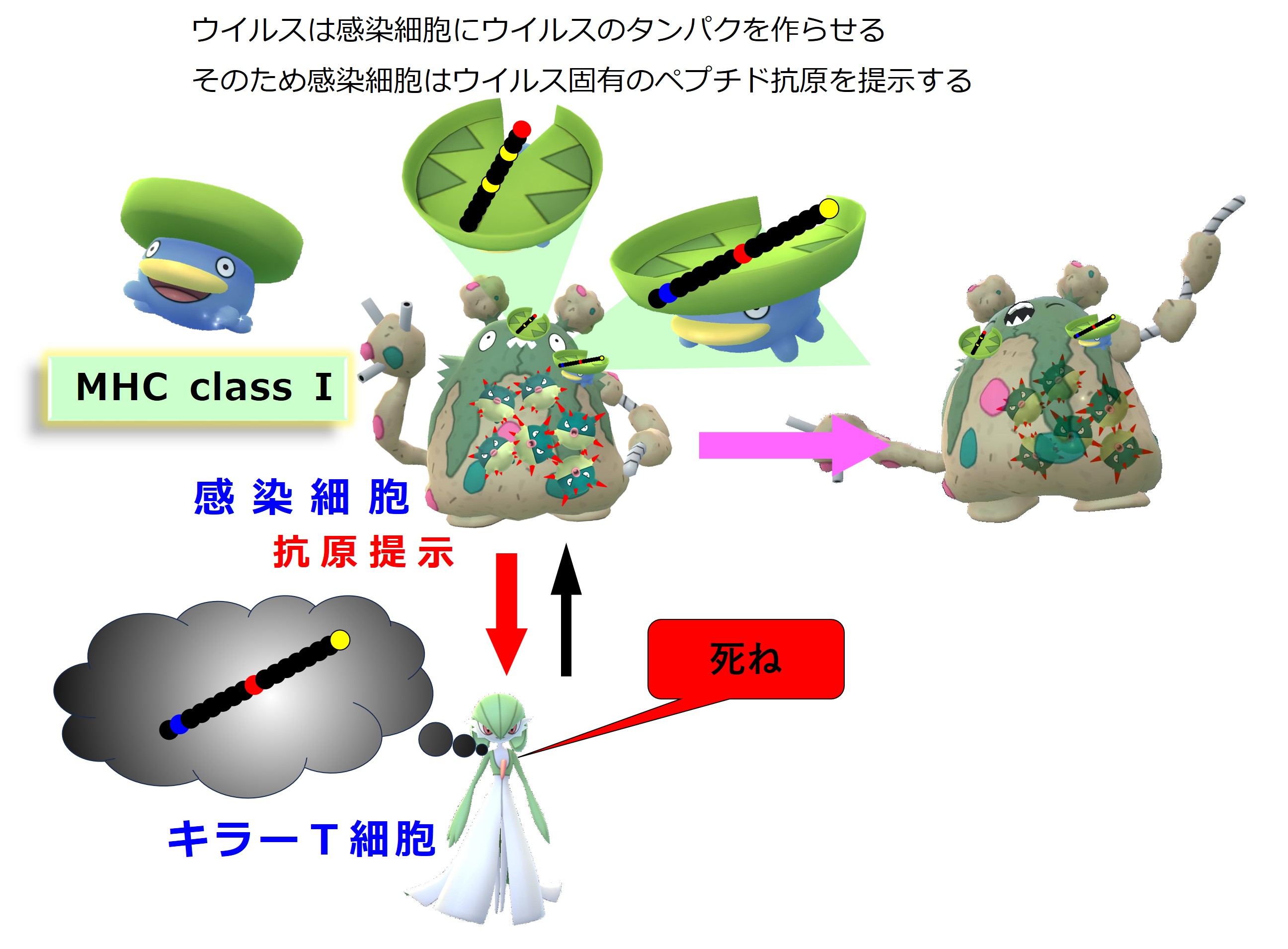

ウイルスは細胞に感染すると、ウイルスのコピーを細胞に作らせます。

細胞は、合成することになったウイルスのタンパクの一部をバラバラに分解して、「MHC クラス I」にのせて細胞外で提示します。

リンパ節の中で樹状細胞により活性化されたキラーT細胞は、全身を巡回しながら感染細胞を探します。

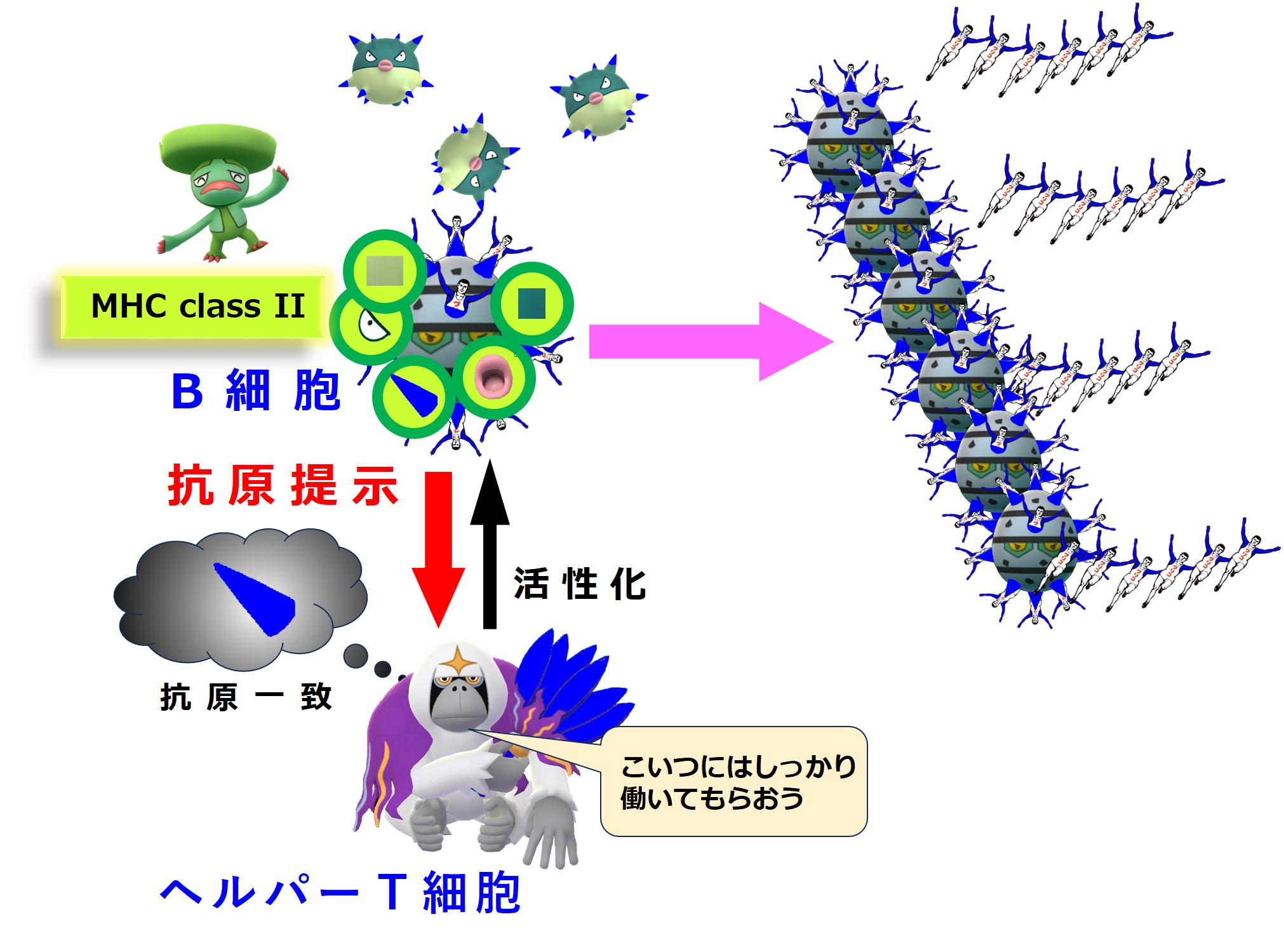

ヘルパーT細胞は、ヘルパーT細胞に抗原提示をした細胞の働きを助けます(活性化します)。

だからヘルパーT細胞と呼ばれます。

「赤い矢印」と「黒い矢印」の向きが逆になります。

抗原提示を色分けすると、全体図は次のようになります。

「3-1-2.抗体(B細胞受容体)」で紹介した表にMHCの種類を加えましょう。

| 抗原のチェック | MHC | ペプチド抗原の長さ |

| 食細胞 → ヘルパーT細胞 | class II | 10 ~ 30 個 |

| 食細胞 → キラーT細胞 | class I | 8 ~ 11 個 |

| すべての体細胞 → キラーT細胞 | class I | 8 ~ 11 個 |

| 抗原 → B細胞受容体との結合 | - | 5 ~ 8 個 |

4段目の「抗原-抗体の結合」にMHCは関与しません。

後に、ウイルスの変異に対して液性免疫よりも細胞性免疫が強いという問題を扱います。そのときに、またこの表が出てきます。

抗原提示の受け手はリンパ球のT細胞です。

B細胞にB細胞受容体 B-cell receptor があるように、T細胞にもT細胞受容体 T-cell receptor と呼ばれる装置があり、「MHC+ペプチド抗原」と結合します。

次の「3-1-4.T細胞受容体」で紹介します。

このページで覚えていただきたいのは「 MHC クラス I 」と「 MHC クラス II 」です。