接種時期選定の参考 (新)

私が最初に受けたウイルス中和試験(中和試験)について紹介します。

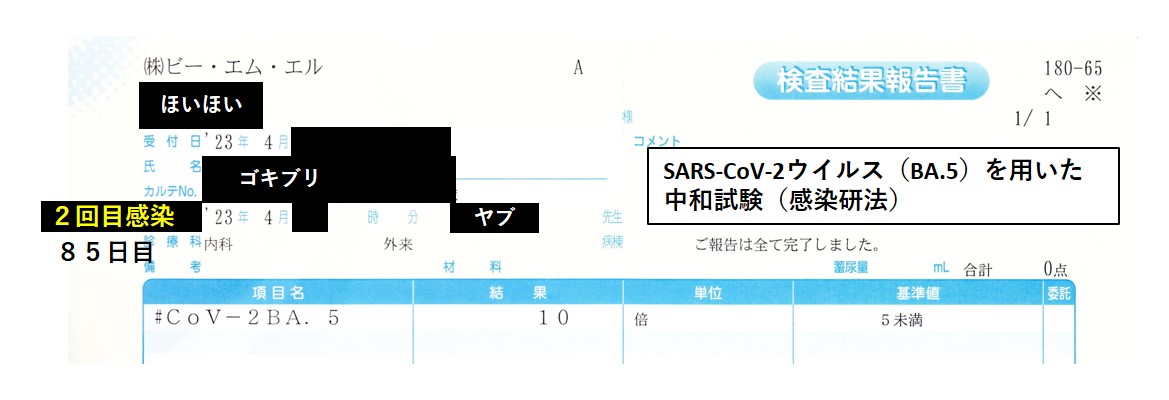

これが私の最初に受けた中和試験(BA.5 株)の結果です。

オミクロン対応の抗体検査で「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」だったときの中和試験です。

基準値が「5未満」(=中和能力が無い)で、私の血清の持つ中和価は「10」という結果になりました。

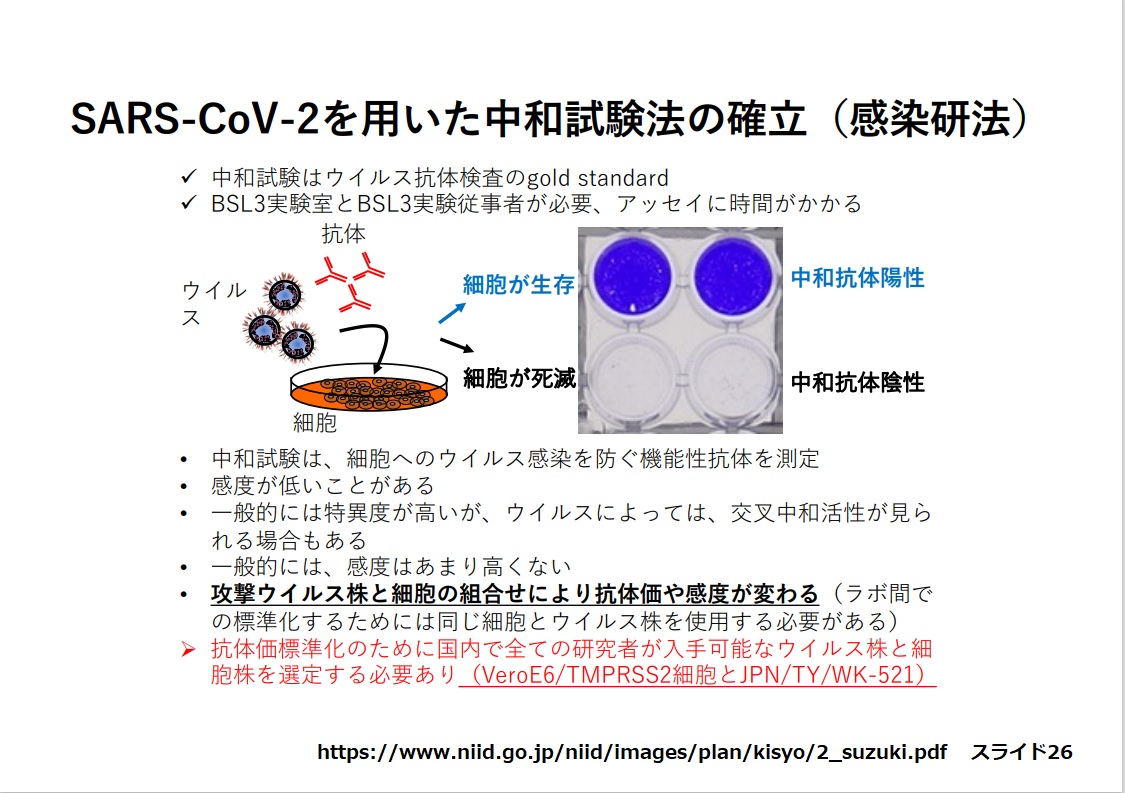

検査方法を紹介します。

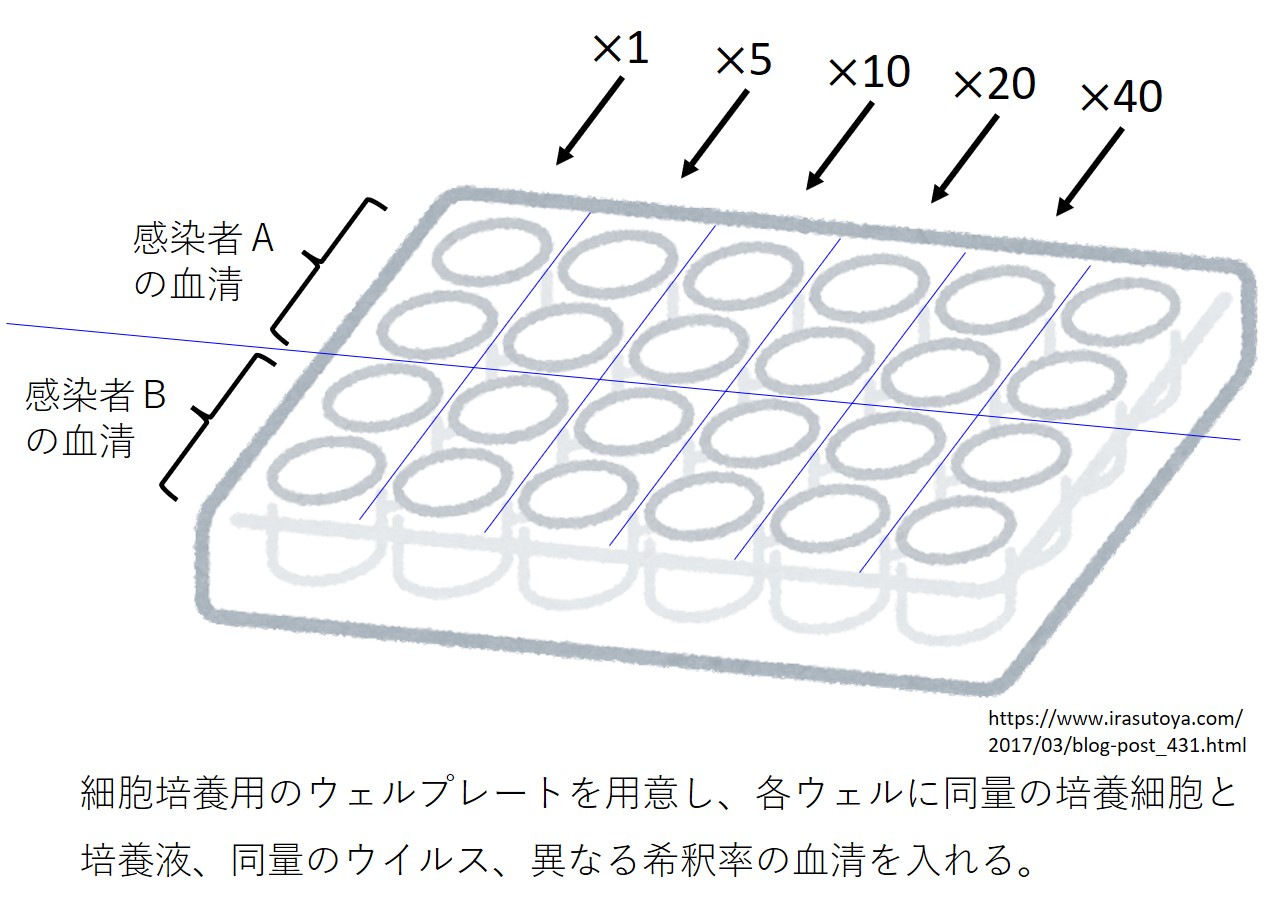

被検者の血清(抗体等が含まれています)、コロナウイルス(BA.5 株)、コロナウイルスに感受性のあるヒトの培養細胞を用意します。

血清の原液(x1)、5倍希釈(x5)、10倍希釈(x10)、20倍希釈(x20)、・・・と薄めた希釈血清を作ります。

次図のように、細胞培養用のウェルプレートに培養細胞、ウイルス、希釈血清をいれ37℃で細胞を培養します。

培養中にウイルスによる感染を阻止できなかった希釈血清のウェルでは、細胞が感染により膨張したり、崩壊したりします。

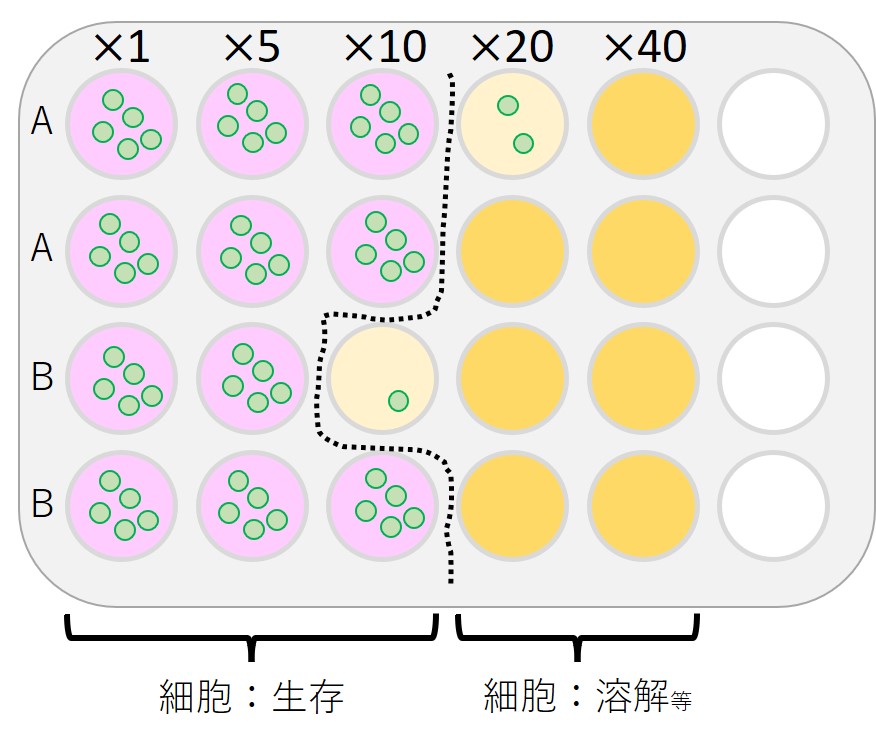

一定時間の培養後、次のような結果になったとします(イメージ図)(2名:被験者A、被験者B)。

ウイルス中和試験の結果の「10倍」がどういう培養結果を意味するかは、判定方法(100%法か、50%法か、それ以外か)により異なります。

100%法だと、被検者Aは中和試験「10倍」、被検査Bは中和試験「5倍」と判定されます。

50%法だと、被検者Aも被検者Bも中和試験「10倍」と判定されます。

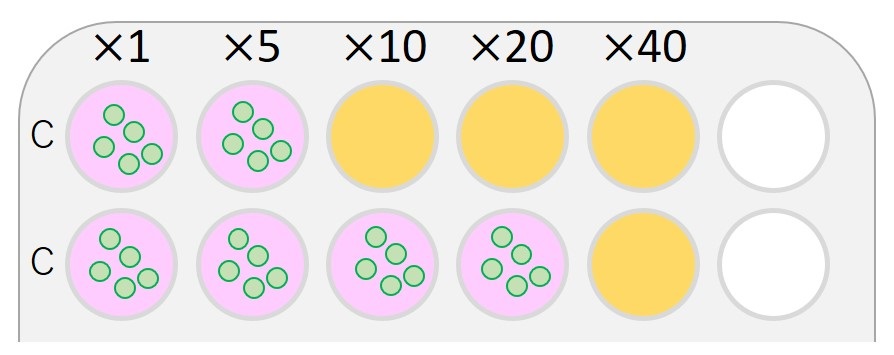

次図(被検者C)のようになった場合、5倍と20倍の中間を採って「10倍」とされます。

この「5倍」と「10倍」の違いが大きいかどうかは、そもそも普通のコロナ感染者で中和試験が何倍程度であるのかによって決まります。

もし普通の感染者の中和試験は「1280倍」を超えているよ、ということであれば、「5倍」と「10倍」の違いは無視できるレベルでしょう。

私にはコロナウイルス中和試験の経験はないので(ド素人なので)、「10倍」の中和能力が強いのか弱いのかわかりません。

そこで、国立感染症研究所の資料に頼って検討しました。

令和2年度希少感染症診断技術研修会のスライド資料「COVID-19の抗原・抗体検査について(鈴木忠樹)」を用います。スライド26番から中和試験の説明が始まっています。

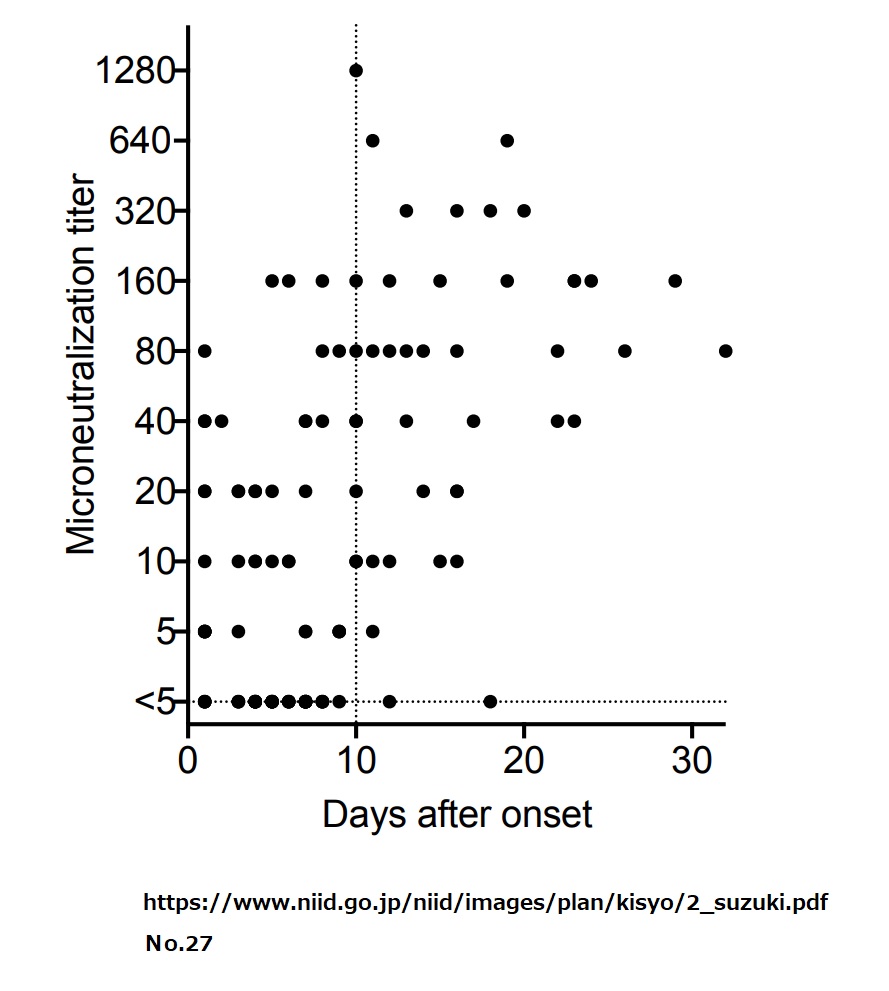

スライド27番に中和試験のデータがあります。令和2年の資料ですから、mRNAワクチンの接種開始前に感染した人のデータです。

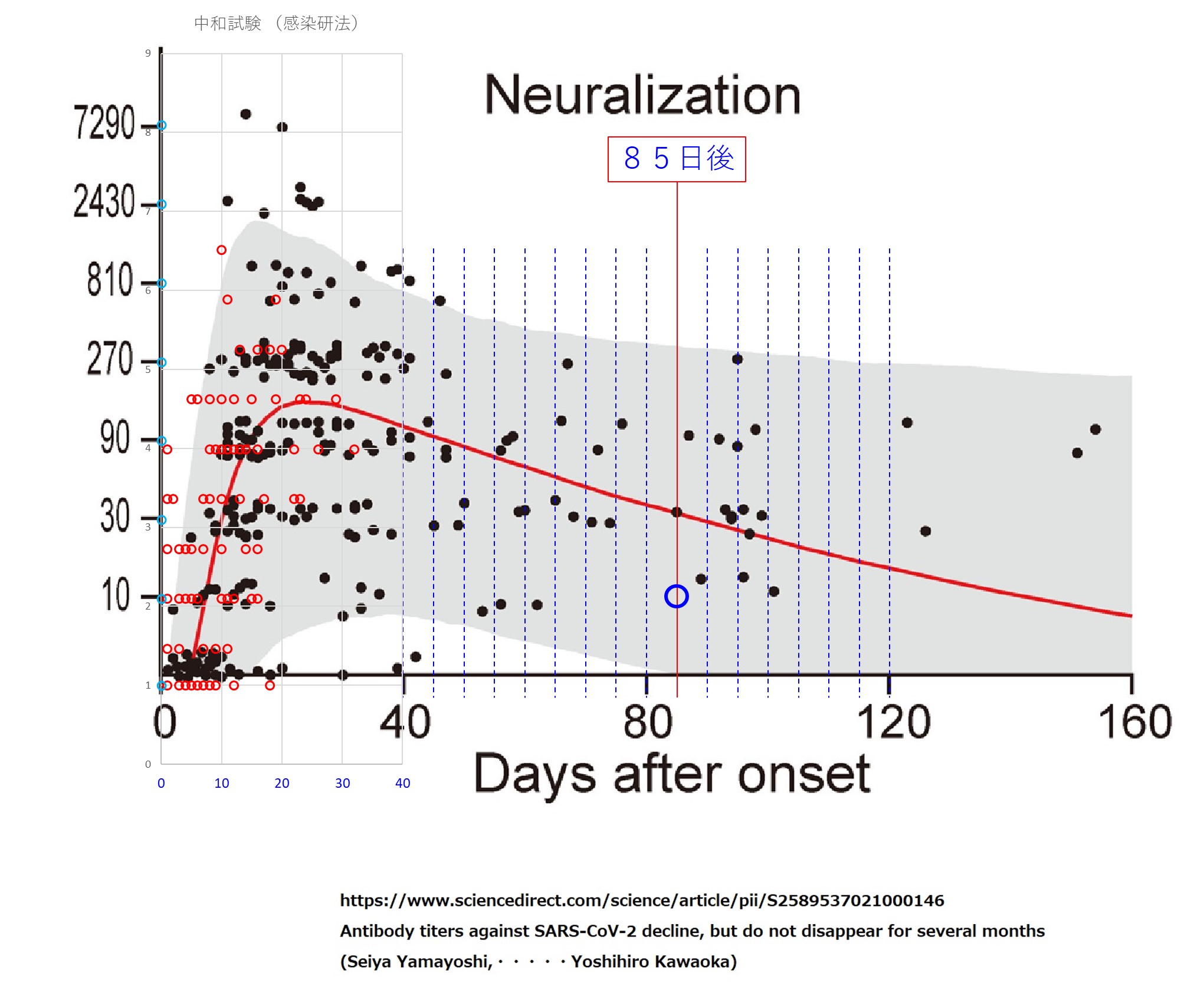

私の最初の中和試験(BA.5 株)は発症85日後の血清を用いて行われました。

「85日後の中和試験で10倍」という結果の中和能力が強いのか弱いのかの比較は85日後のデータで比較する必要がありますが、この資料のデータは32日後までです。

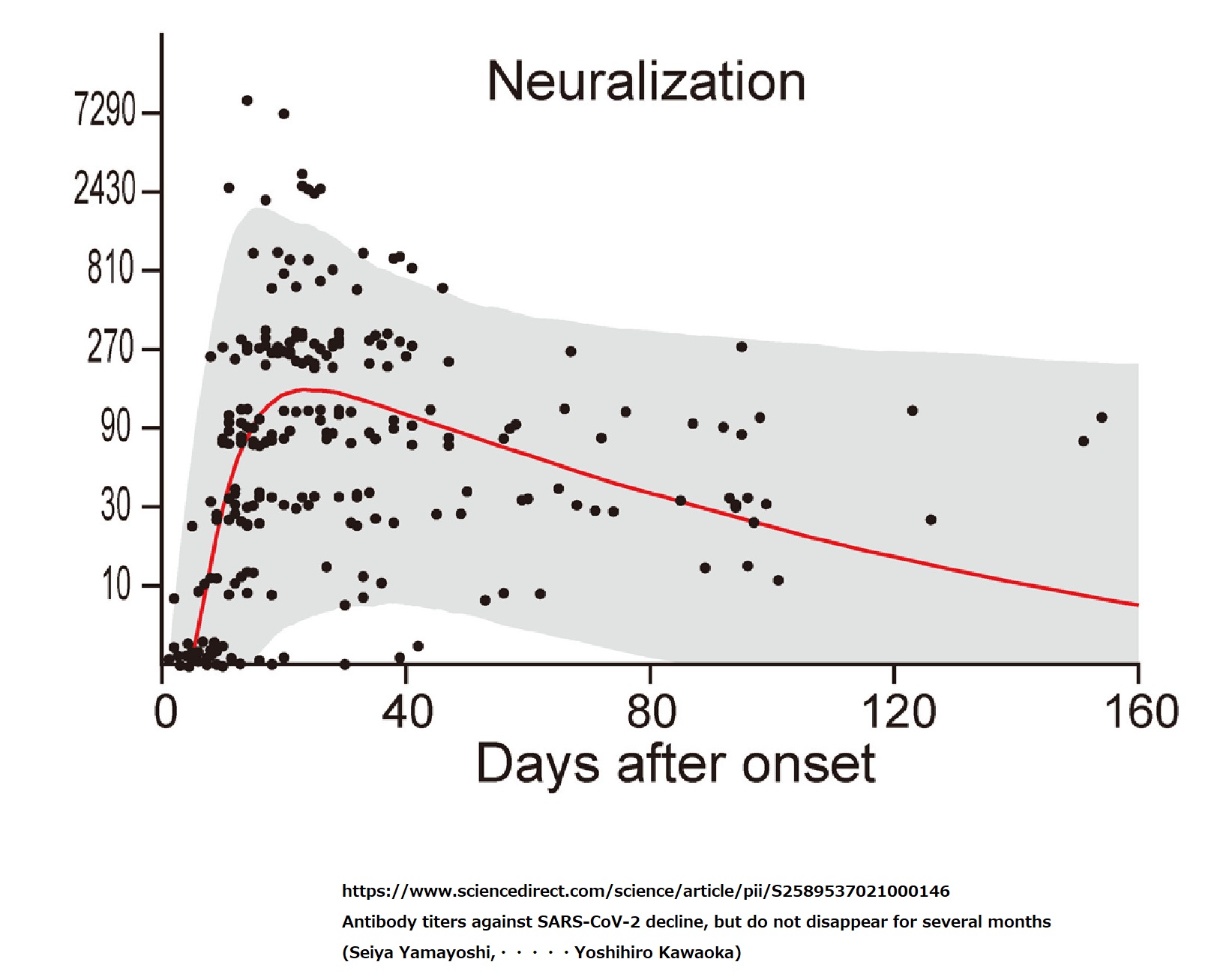

東京大学医科学研究所等(以下、東大医科研)による研究発表には、発症100日後を超えて測定した中和抗体価も載っています(Antibody titers against SARS-CoV-2 decline, but do not disappear for several months)。

問題は、国立感染研の「感染研法」と呼ばれる方法で中和試験が行われたかどうかです。

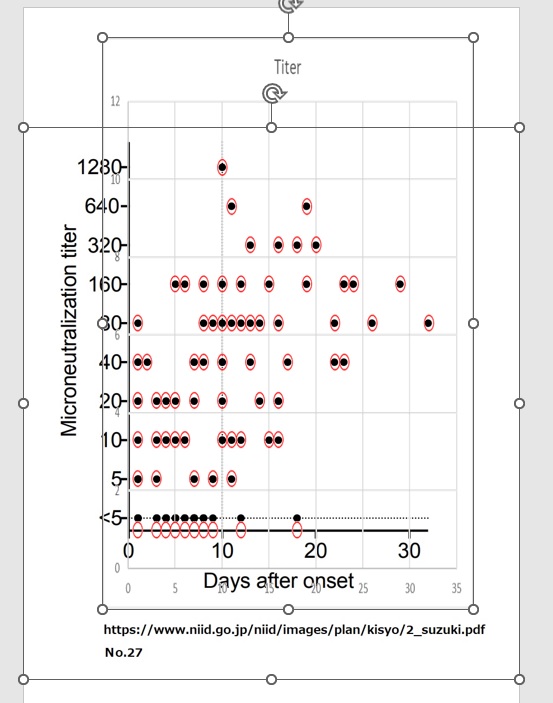

研究機関に直接問い合わせても良いのですが、ここでは感染研のデータと東大医科研のデータを重ね合わせて大きなズレが無いかを確認して済ませました。

まず感染研のデータを読み込みます。読み込んだデータを散布図にして、データの読み間違いがないことを確認します。

次に、感染研のグラフの縦軸(対数軸)を東大医科研のグラフに合わせ、重ね合わせてみました。感染研のデータは赤丸 ○ です(0日にダミーデータを入れて縦軸の間隔を合わせています)。85日後の私のデータは青丸 ○ です。

東大医科研の中和試験が「感染研法」だったかどうかは分かりません。

国立感染研のデータと比較すると、東大医科研のデータは、縦軸(中和抗体価)方向での分布の帯を形成する階段状構造(10倍、30倍、90倍といった希釈率)は見られますが、ひとつひとつの帯の中でもかなりバラついていることがわかります。

東大医科研の研究は多機関共同研究であり、中和試験も複数の研究施設で行われたデータを集めた可能性があることや、同じ頃に感染研が中和試験の標準化を呼びかけていることなどを考慮すると、東大医科研のデータの多くは「感染研法」ではなかった可能性が考えられます。

それでも、AIではなく、天然知能の目で両分布を比較すると、よく似ていることに気付きます。

そのため東大医科研のデータを使って、発症85日後の中和抗体試験「10倍」について評価できると考えられます。

グラフで実際にプロットされている黒丸 ● の分布と見比べると、発症80日後以降のデータの中で 「10倍」は最下位クラスの値 であることがわかります。

発症85日後の私の血清が持つ中和能力「10倍」は、他の感染者に比べて「弱い」ということです。

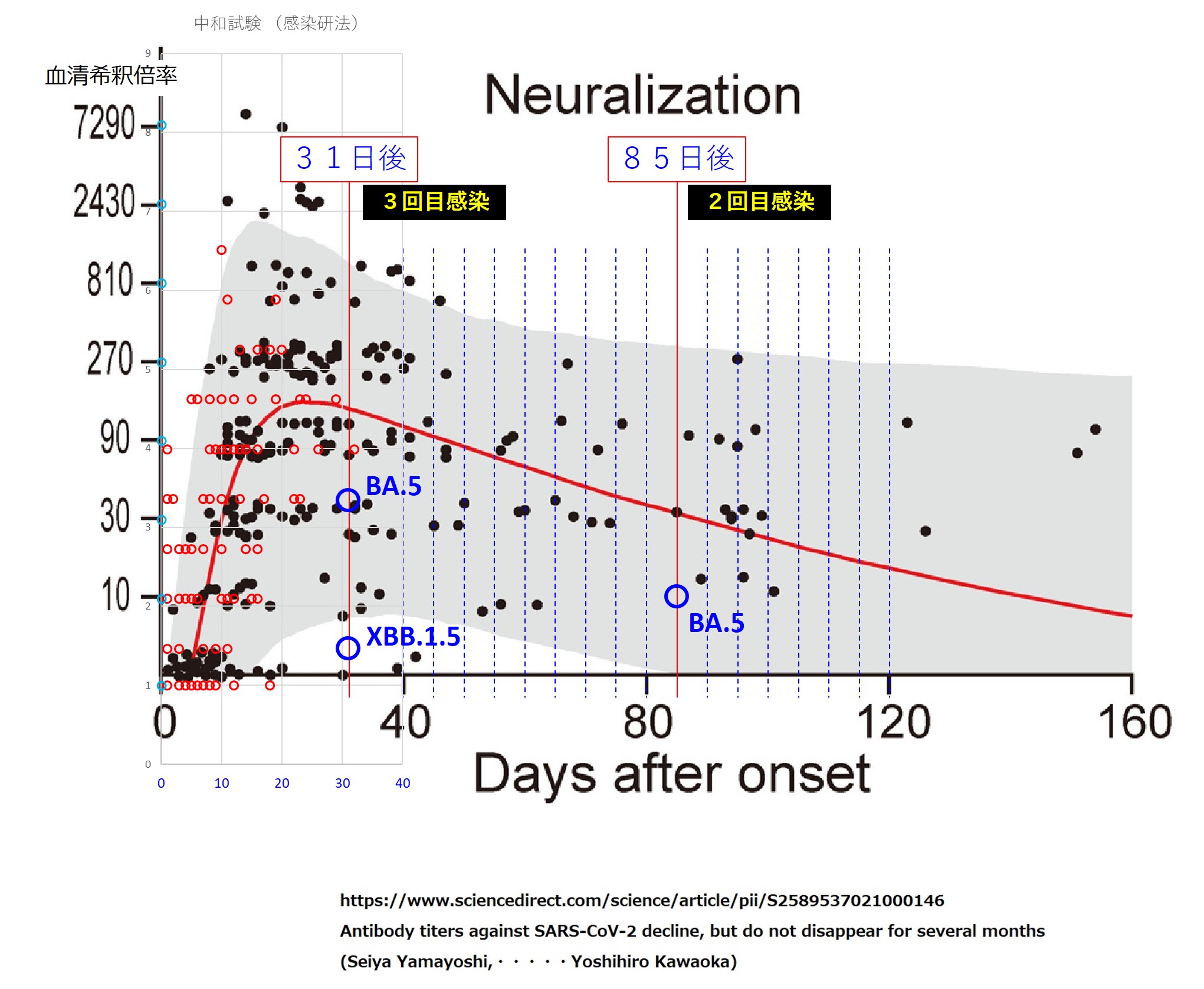

次は、3回目の感染後の抗体検査と中和試験の結果です。中和試験のウイルスは2種類選びました。

「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陽性」となり、2回目感染のウイルス(BA.5 株)に対する中和抗体価が「40倍」と増えています。

免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)が起こっています。

産生されている抗S抗体は、2回目感染(BA.5 株)と3回目感染(?株)のスパイクにある共通エピトープに対する抗体です。

共通エピトープの多い部位は、スパイクの変異の少ない部位であり、スパイク先端のRBD(受容体結合部位)からは少し遠く離れた部位なので、そうした部位に結合する抗体のウイルス中和能力は低いものとなります。

抗S抗体の産生量自体(183.0 U/L)は十分にあるのですが、その多くはRBDから離れた部位に結合するのでウイルス中和試験(BA.5 株)の結果は「40倍」と低くなっています(初感染の人々では80倍~320倍くらいある時期です)。

作られているのは共通エピトープに対する抗体なので、3回目感染(?株)のウイルスを使った中和試験でも結果は「40倍前後」だと考えられます。