接種時期選定の参考 (新)

コロナの感染(1回目~3回目)に対して免疫系、特に液性免疫(抗体)がどのように応答していったのかを紹介します。

「3-5-1.コロナ(1回目)」、「3-5-2.コロナ(2回目)」、「3-5-3.コロナ(3回目)」のデータを再掲します。

| コロナ 感染歴 |

発症年月 | 種類 |

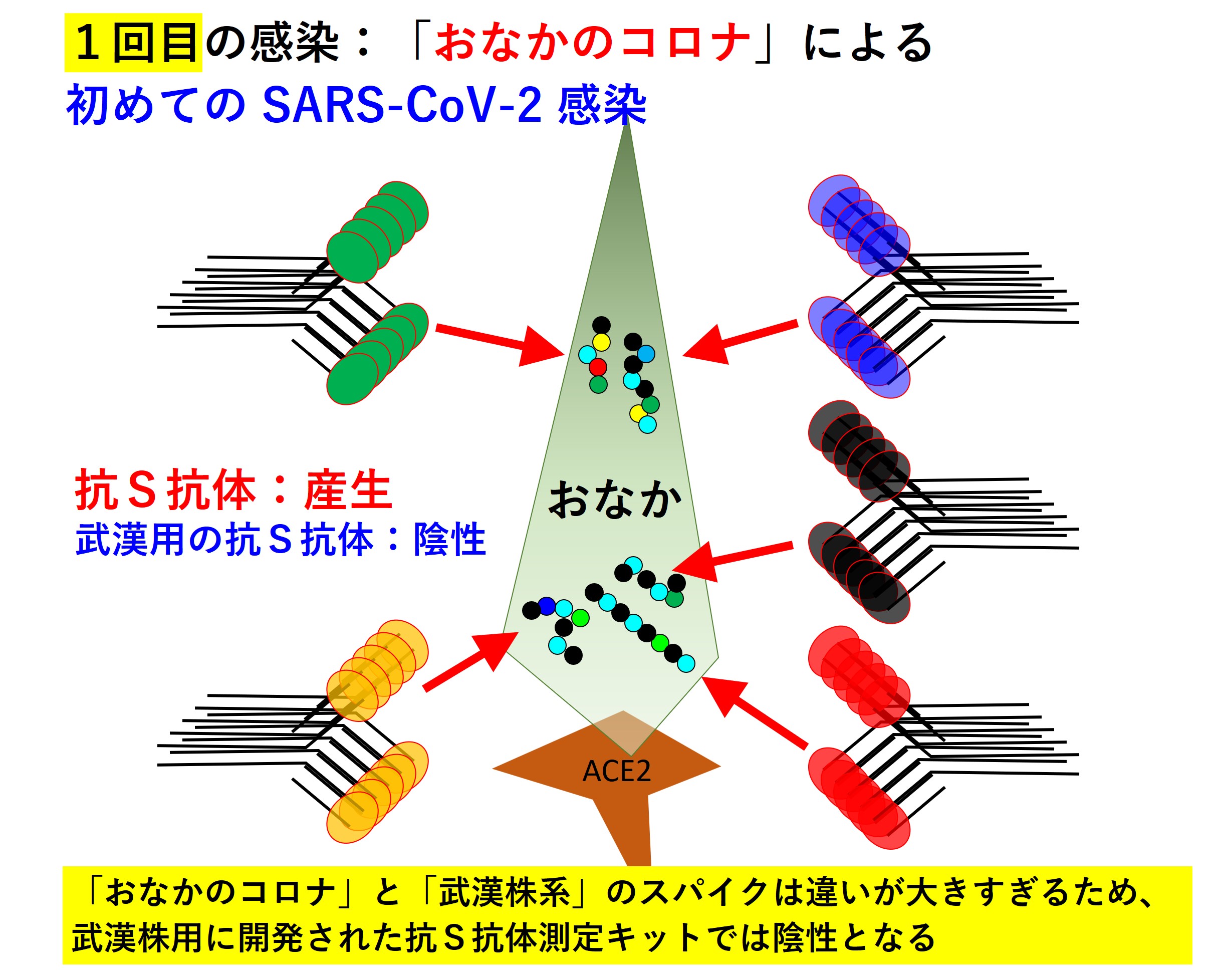

| 1回目 | 2020年夏 | 湘南コロナ (おなかのコロナ) |

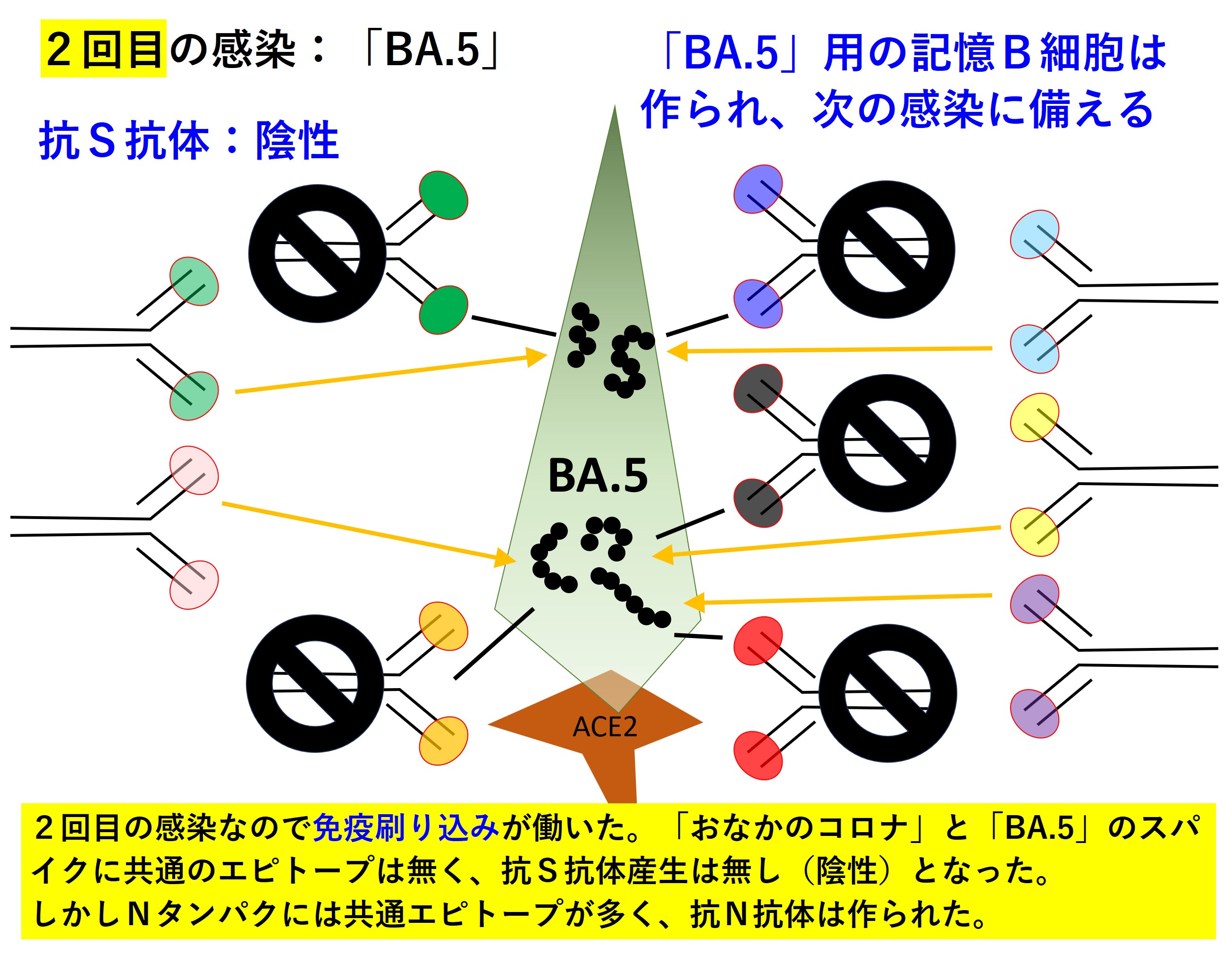

| 2回目 | 2023年1月 | オミクロン BA.5 |

| 3回目 | 2024年1月 | オミクロン BA.2系 XBB.1系? BA.2.86.1系? |

| SARS-CoV-2 の感染による COVID-19 歴 |

1回目 | 2回目 | 3回目 | |||||

| 2020.夏 | 2023.01.08 | 2024.01.28 | ||||||

| 変異型 | 湘南コロナ | BA.5 | BA.2系 | |||||

| 経過日数2回目 | 15 | 24 | 66 | 85 | 339 | 409 | 416 | |

| 経過日数3回目 | 24 | 31 | ||||||

| 抗N抗体 C.O.I |

(+) estimate |

(+) 2.8 |

(+) 27.7 |

(+) 44.8 |

(+) 7.8 |

(+) 51.4 |

||

| 抗S抗体 :湘南対応 |

(+) estimate |

|||||||

| 抗S抗体 :武漢専用 |

(-) | (-) | (-) | |||||

| 抗S抗体 :オミクロン対応 |

(-) 0.6 |

(+) 183.0 |

||||||

| 中和試験 :湘南 |

×1280 estimate |

|||||||

| 中和試験 :BA.5 |

×10 | ×40 | ||||||

| 中和試験 :XBB.1.5 |

×5 | |||||||

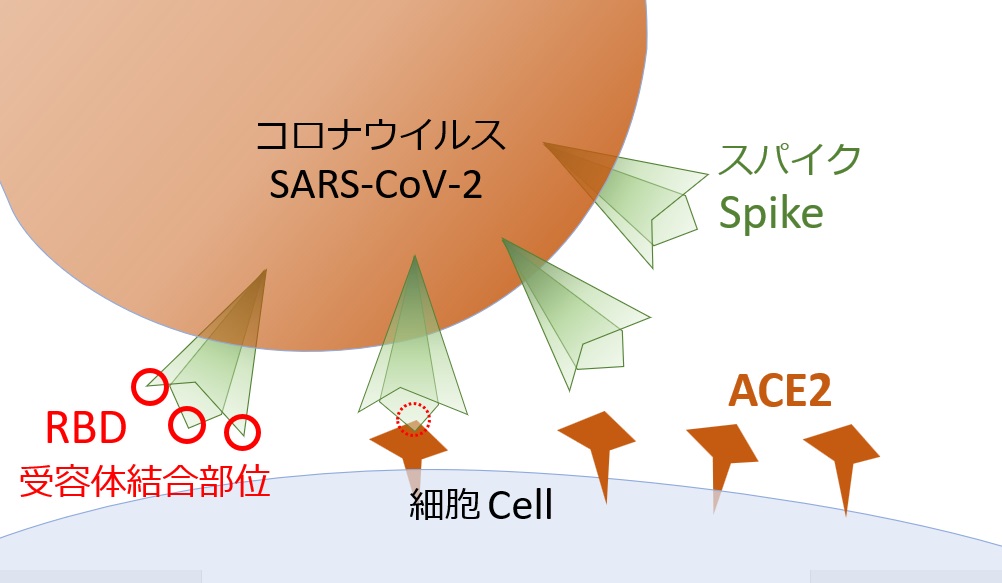

コロナウイルス粒子表面には スパイク と呼ばれるタンパクの突起が出ています。

スパイクは三量体であり、各単体の先端は RBD(レセプター結合部位)と呼ばれる部位になっています。

RBDは、主に細胞膜表面にある ACE2(エース・ツー)と呼ばれる受容体に結合します(ACE2 を使った細胞内への侵入)。

次図は、かなり歪んだイメージ図なので、もう少し正確な姿は「3-2.コロナウイルスの構造」で確認してください。

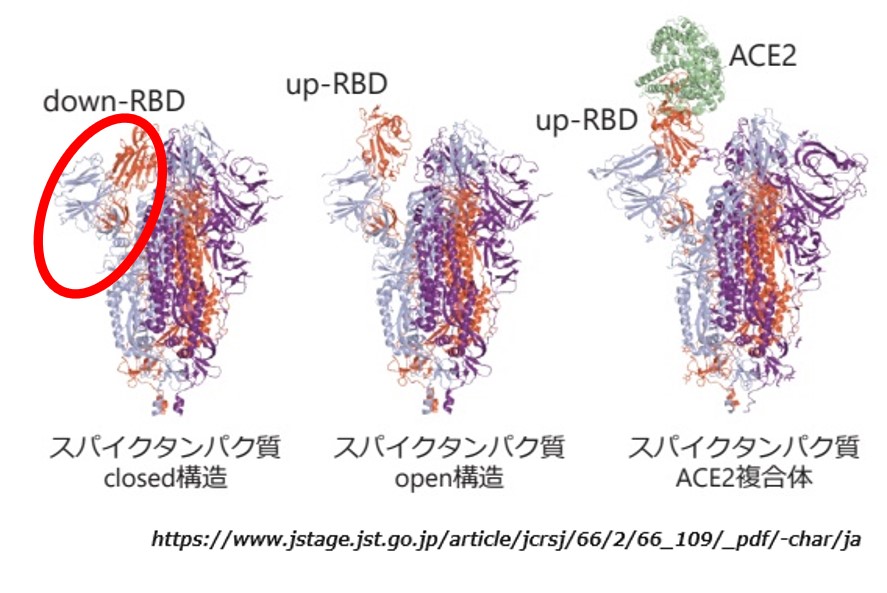

もう少しまともな図がこちらになります(原図を改変)。

赤い輪っかで囲んだ部分が RBD です。

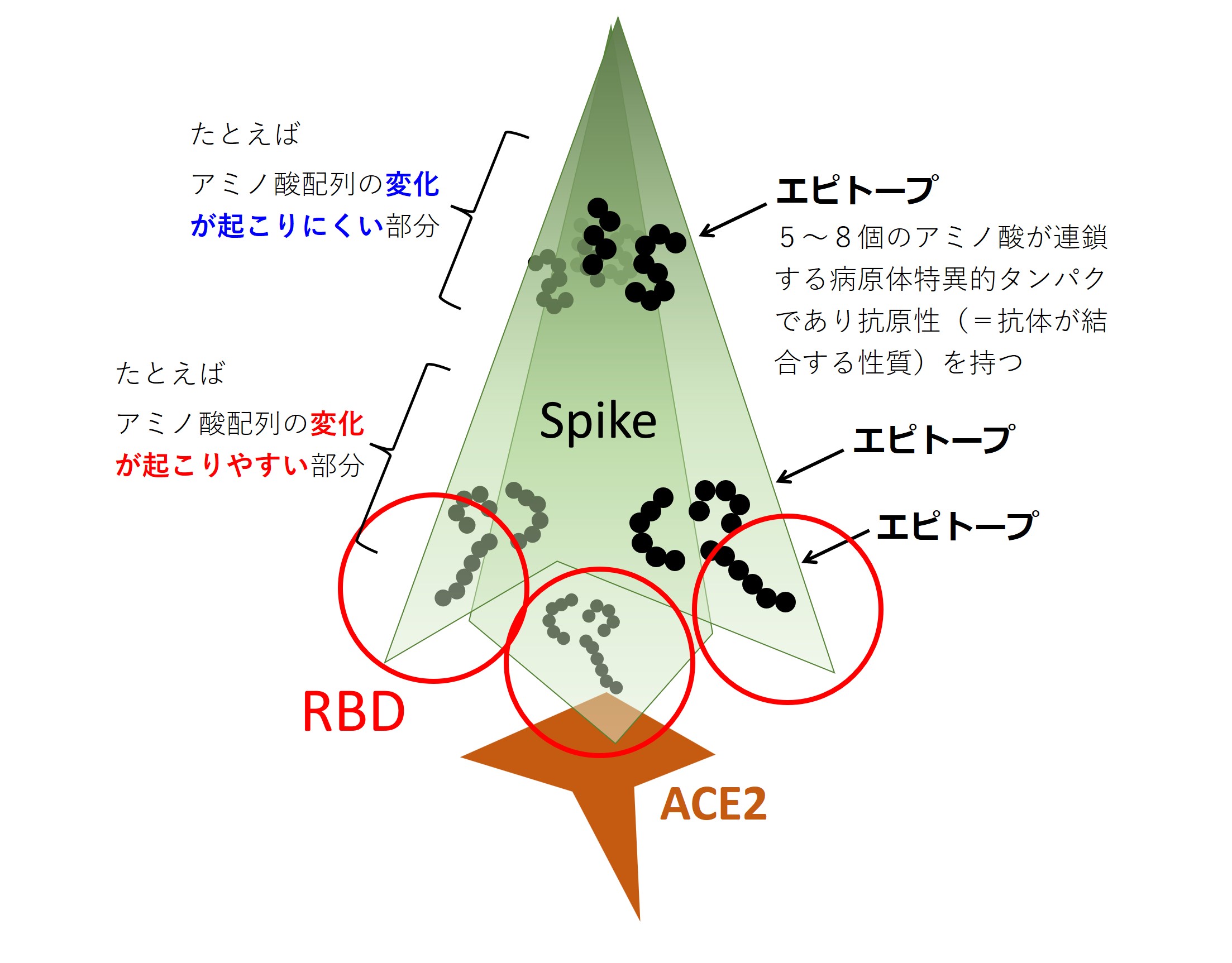

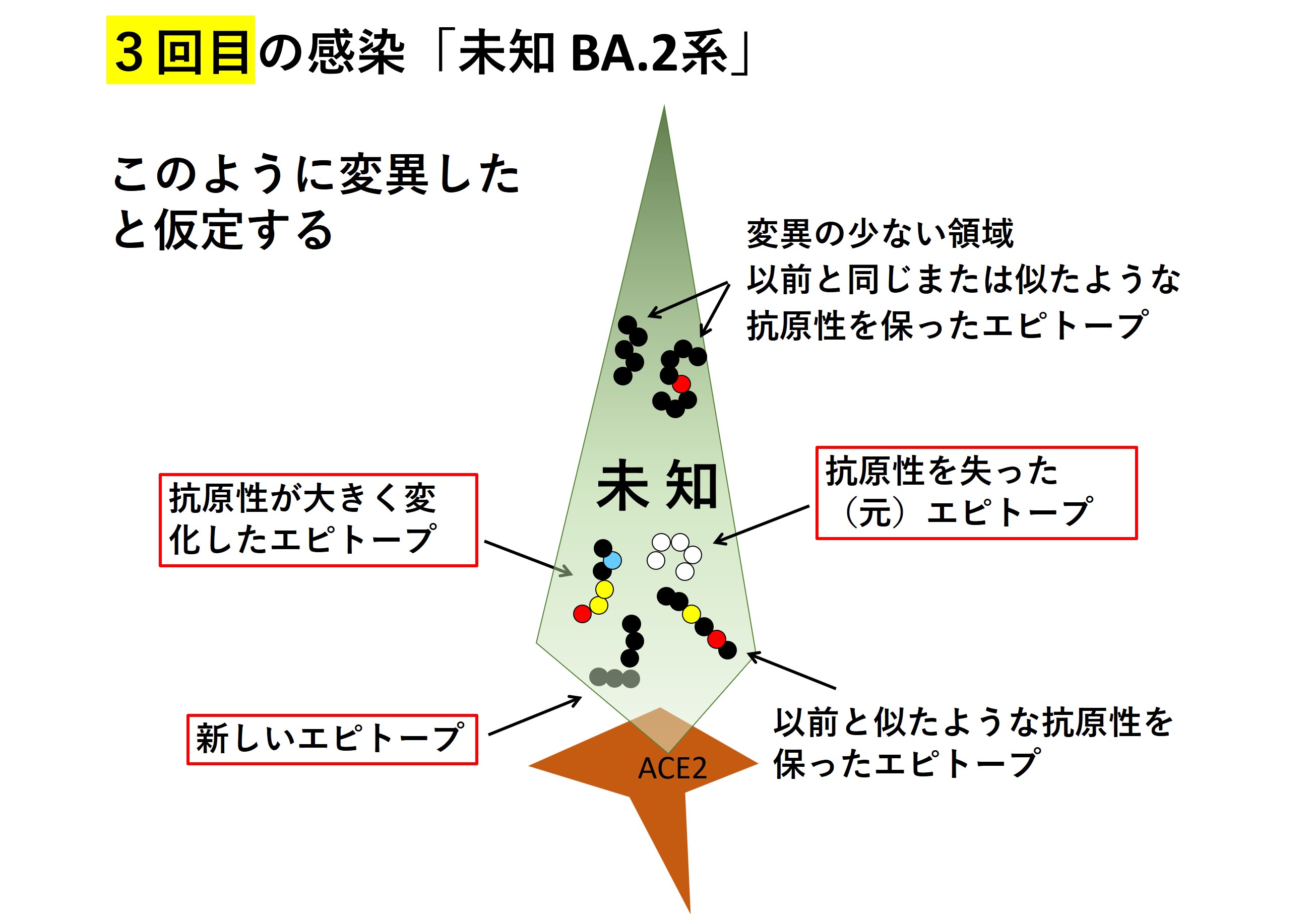

RBDはコロナウイルスが細胞に侵入するための大事な道具なのですが、大阪大学等の研究によると、構造的によく保存されている部分(コア領域:変異が起こりにくい)と構造的に変化しやすい部分(ヘッド領域:変異が起こりやすい)とに分けることができるようです。

参考報告:「将来発生するSARS類縁ウイルスに有効なワクチンへ―多様なウイルスに対抗する抗体を効率的に誘導する方法の開発」(2021年、大阪大学、日本医療研究開発機構)

そして自然な感染ではRBDヘッド領域のエピトープに対する抗体が多く作られるようです。

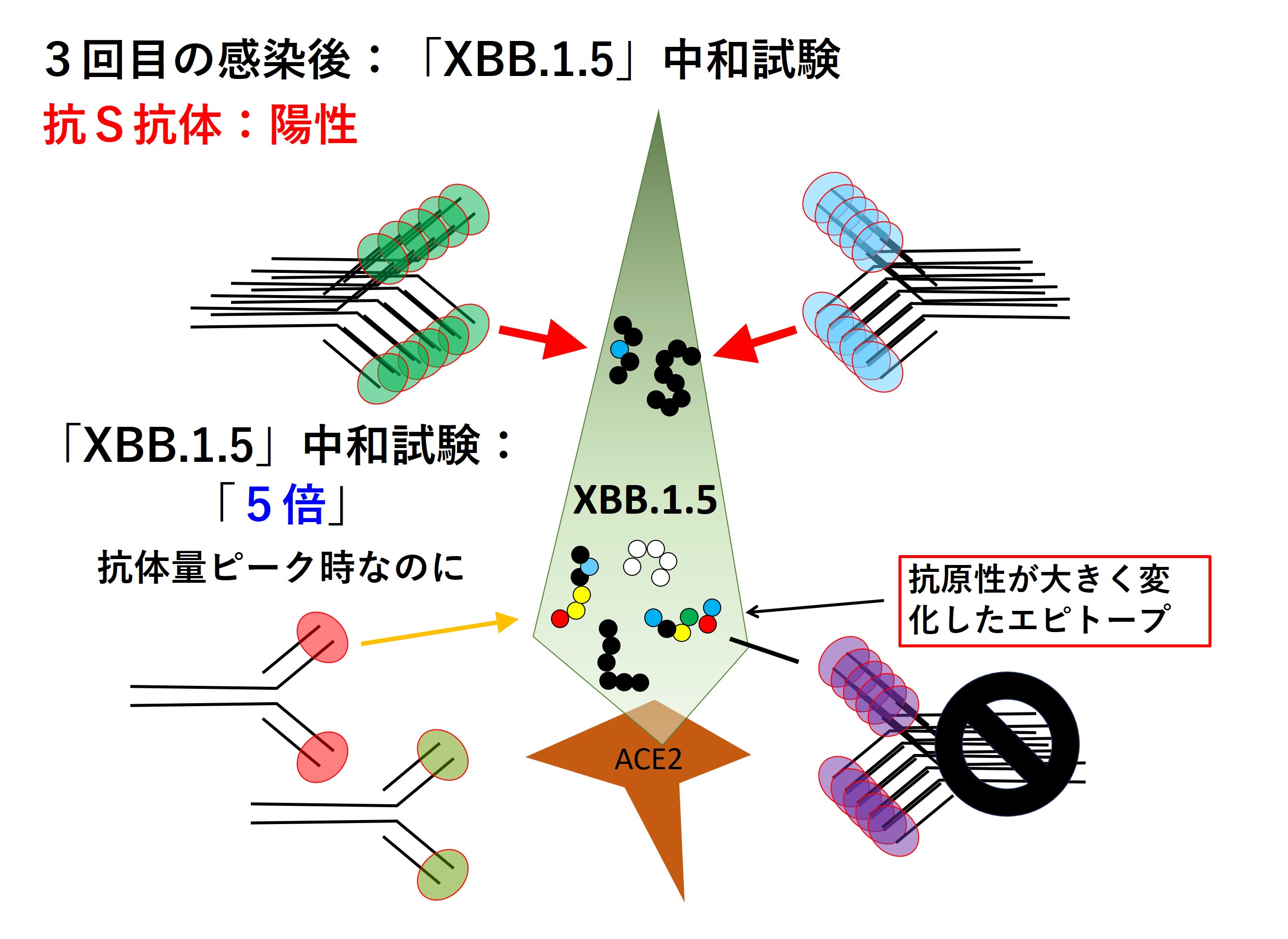

「RBDヘッド領域に対する抗体」はウイルス中和能力が強い(ACE2との結合を阻害する能力が強い)のですが、ヘッド領域は変異が起こりやすいので、ヘッド領域に結合する抗体はすぐに無効な抗体になるようです。

| 抗S抗体 (のエピトープ) |

抗体の中和能力 | 抗体結合部位である エピトープの変異 |

| RBD頭部に 近いほど |

強い | 多い |

| RBD頭部から 遠いほど |

弱い | 少ない |

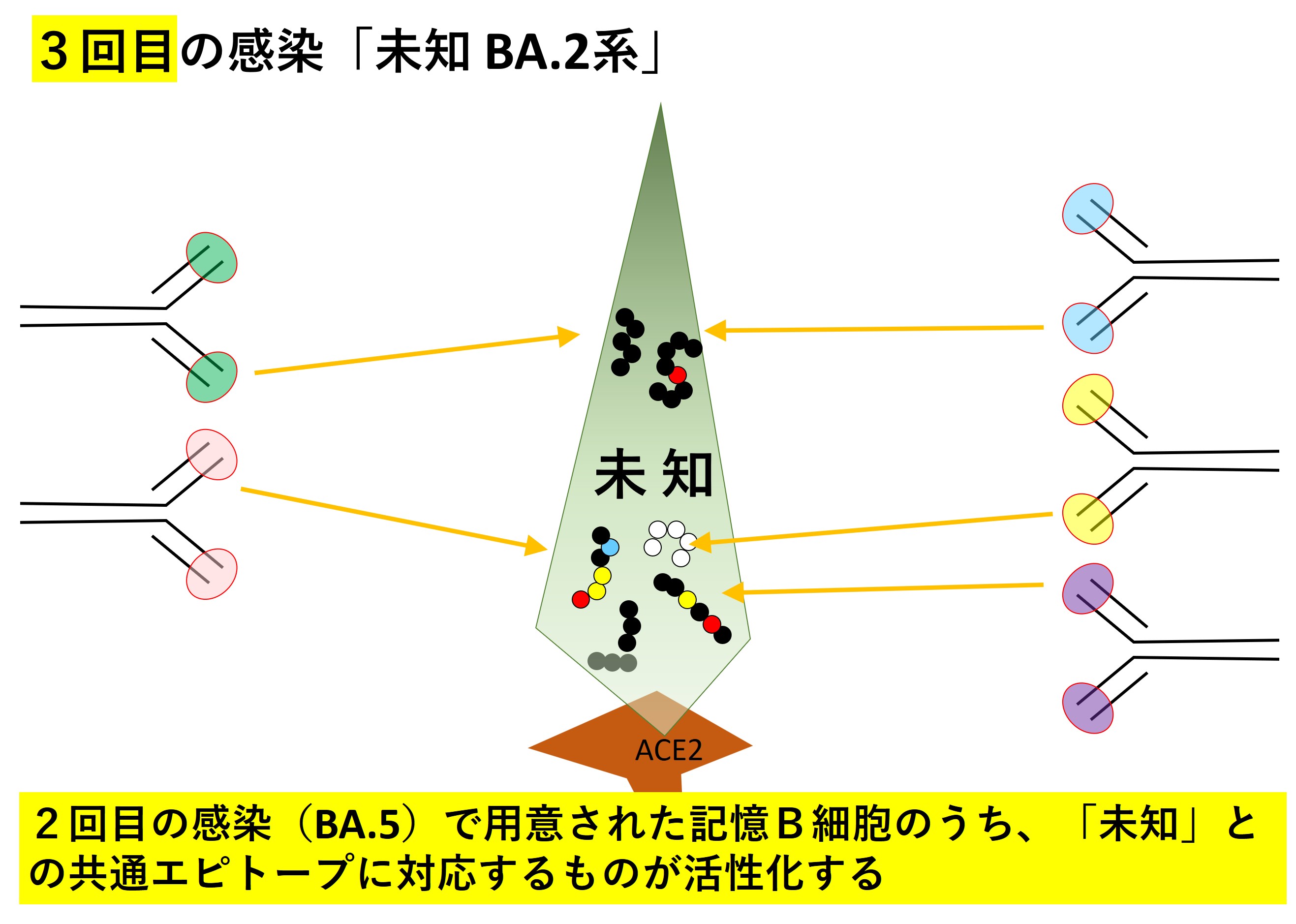

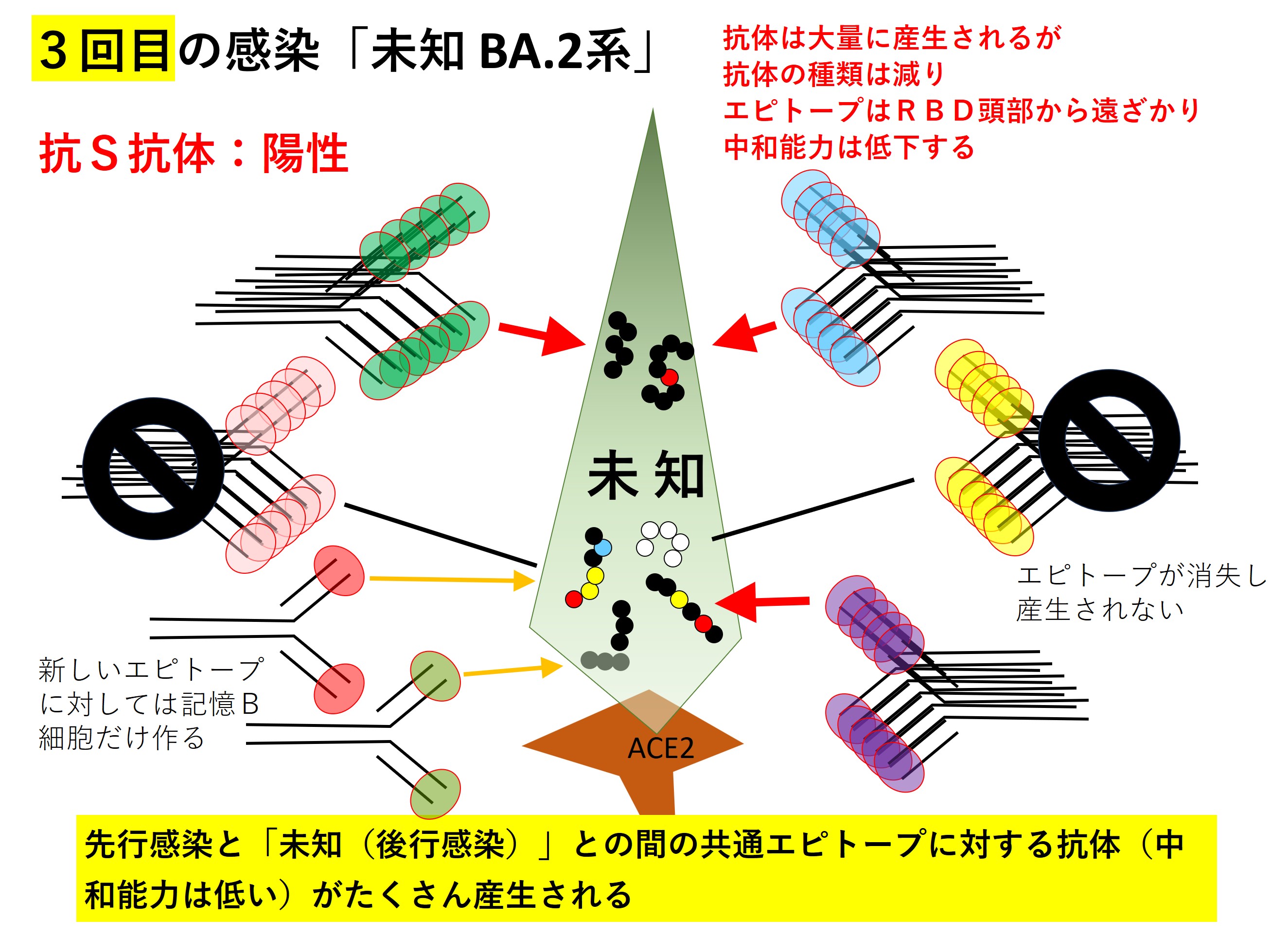

こうした性質を考慮し、ここでは次図のように単純化して考察することにします。

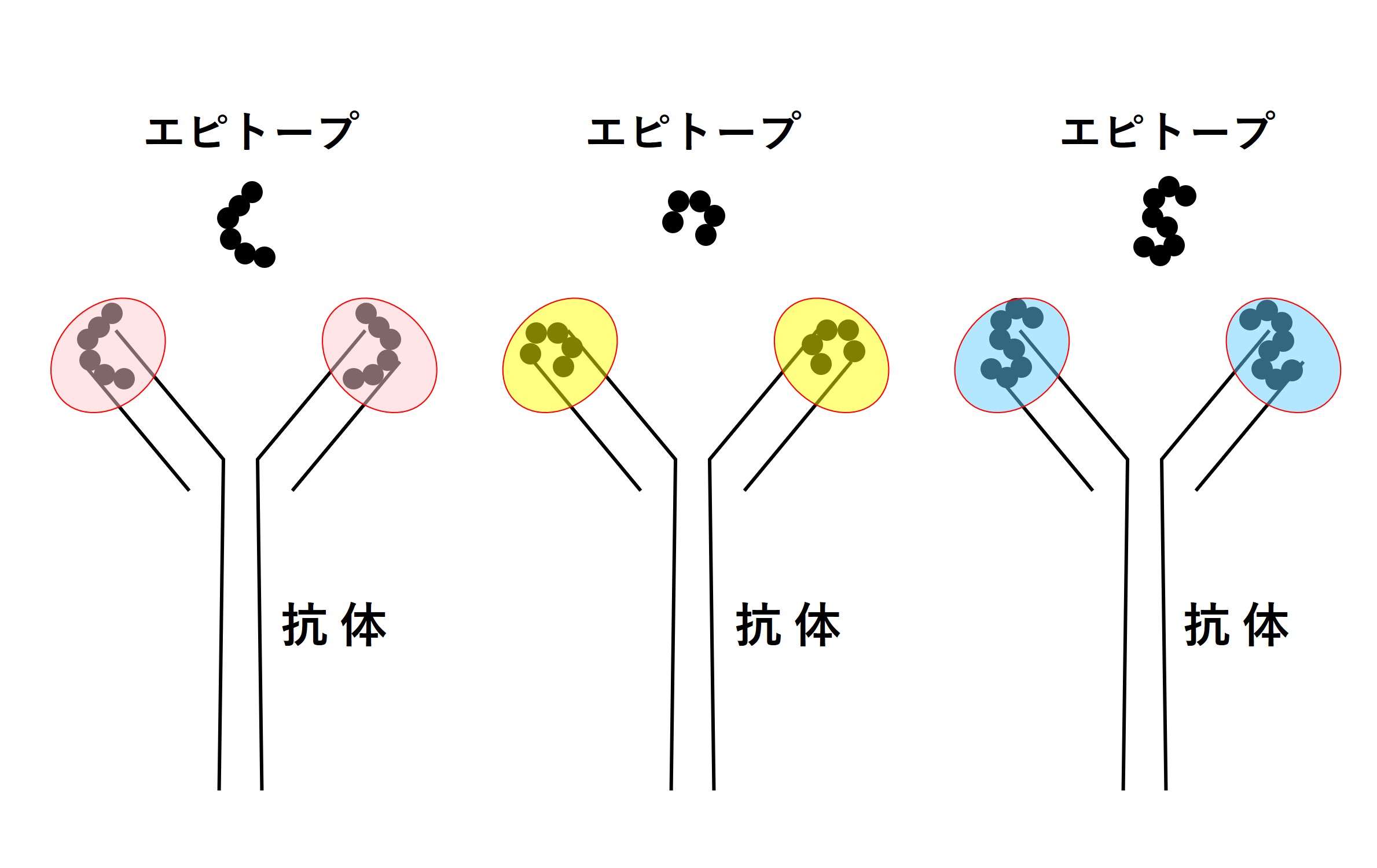

抗体 は次のように表示します。

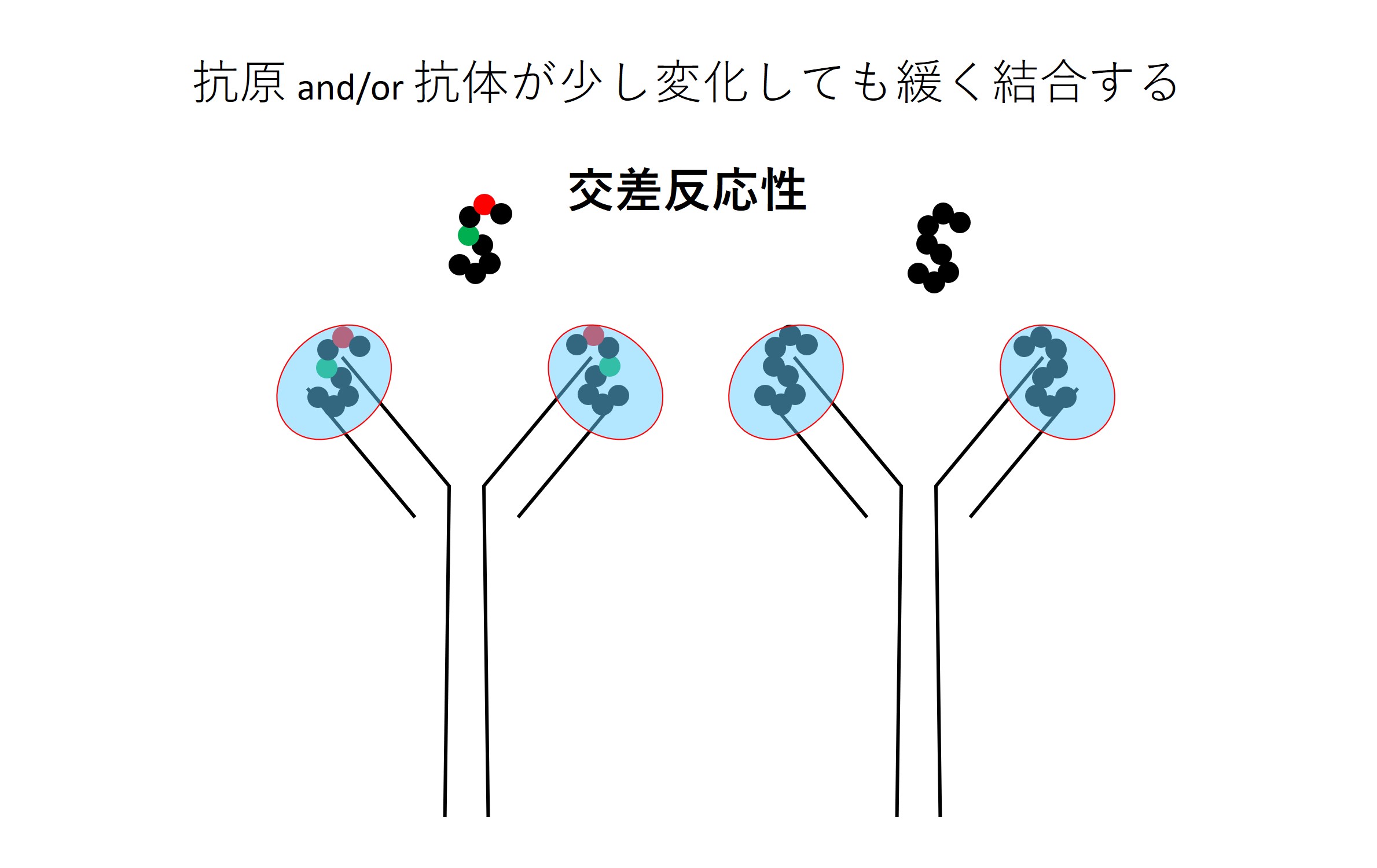

抗体には交差反応性も少しあると考えます。

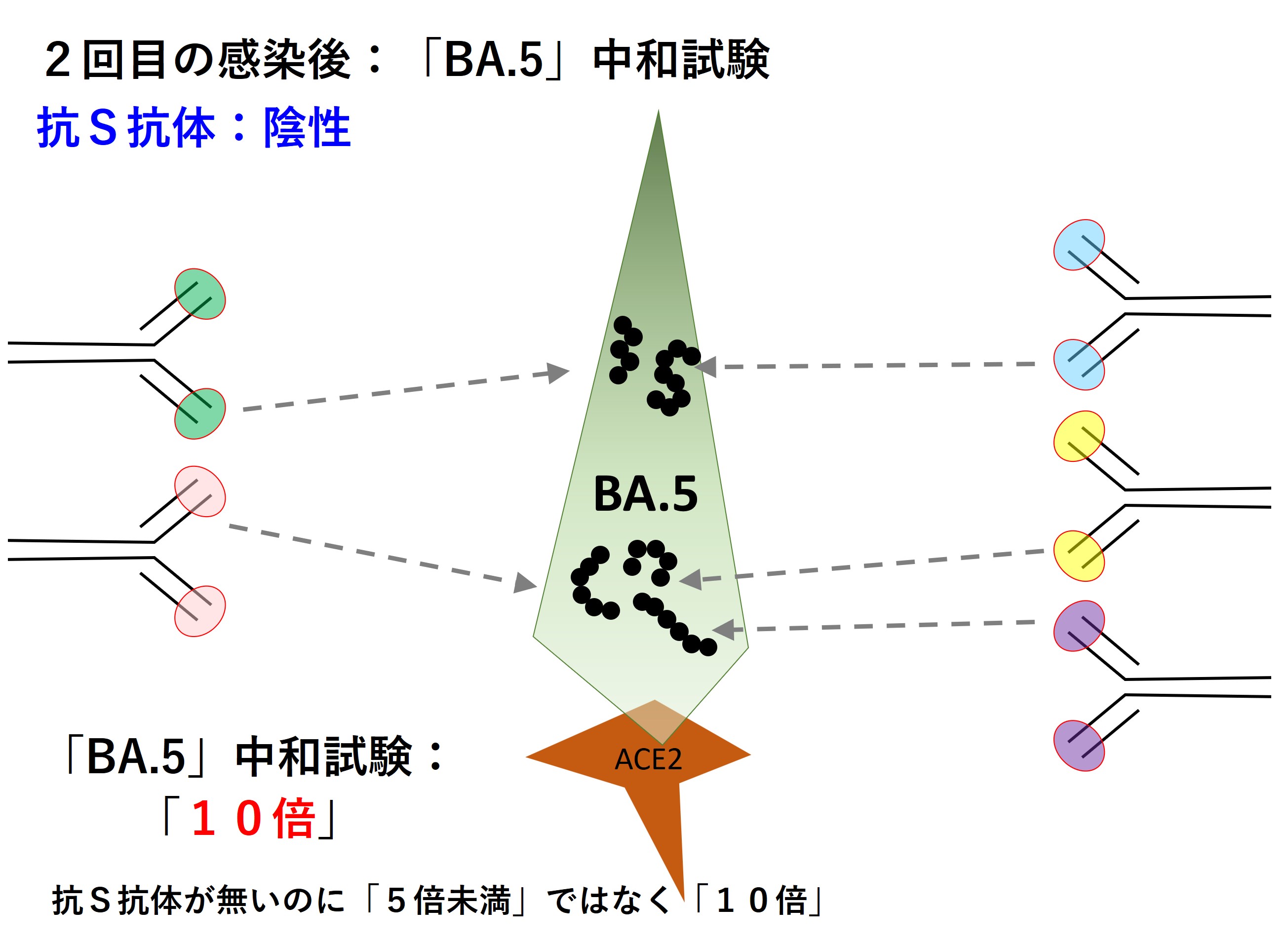

抗S抗体が無いのに中和試験の結果が「10倍」となったことについては、糖鎖に結合する抗体などによる中和作用などが考えられます。「補足説明7:感染例」ではいろいろと研究していますが、ここでは詳しく説明しません。

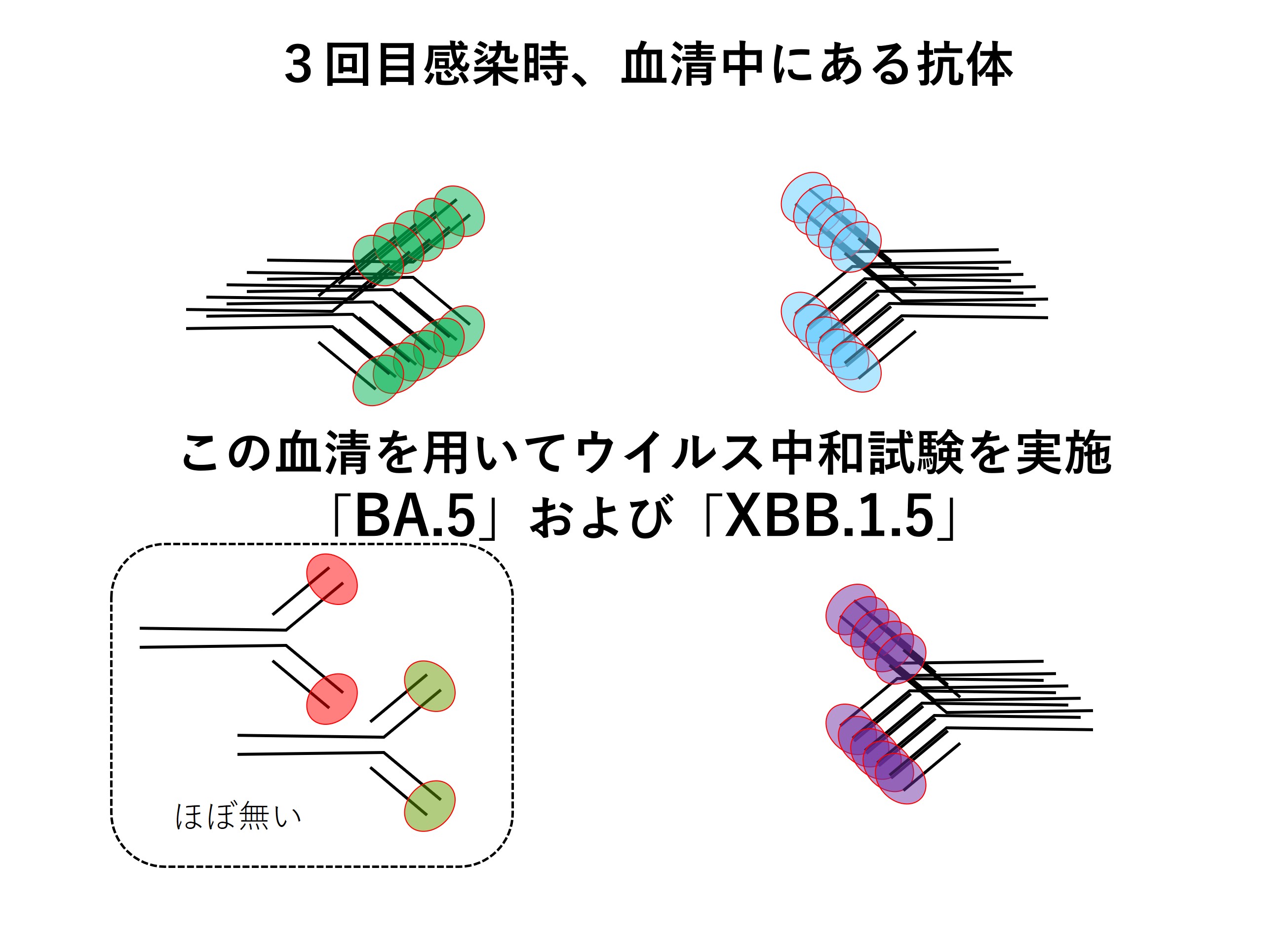

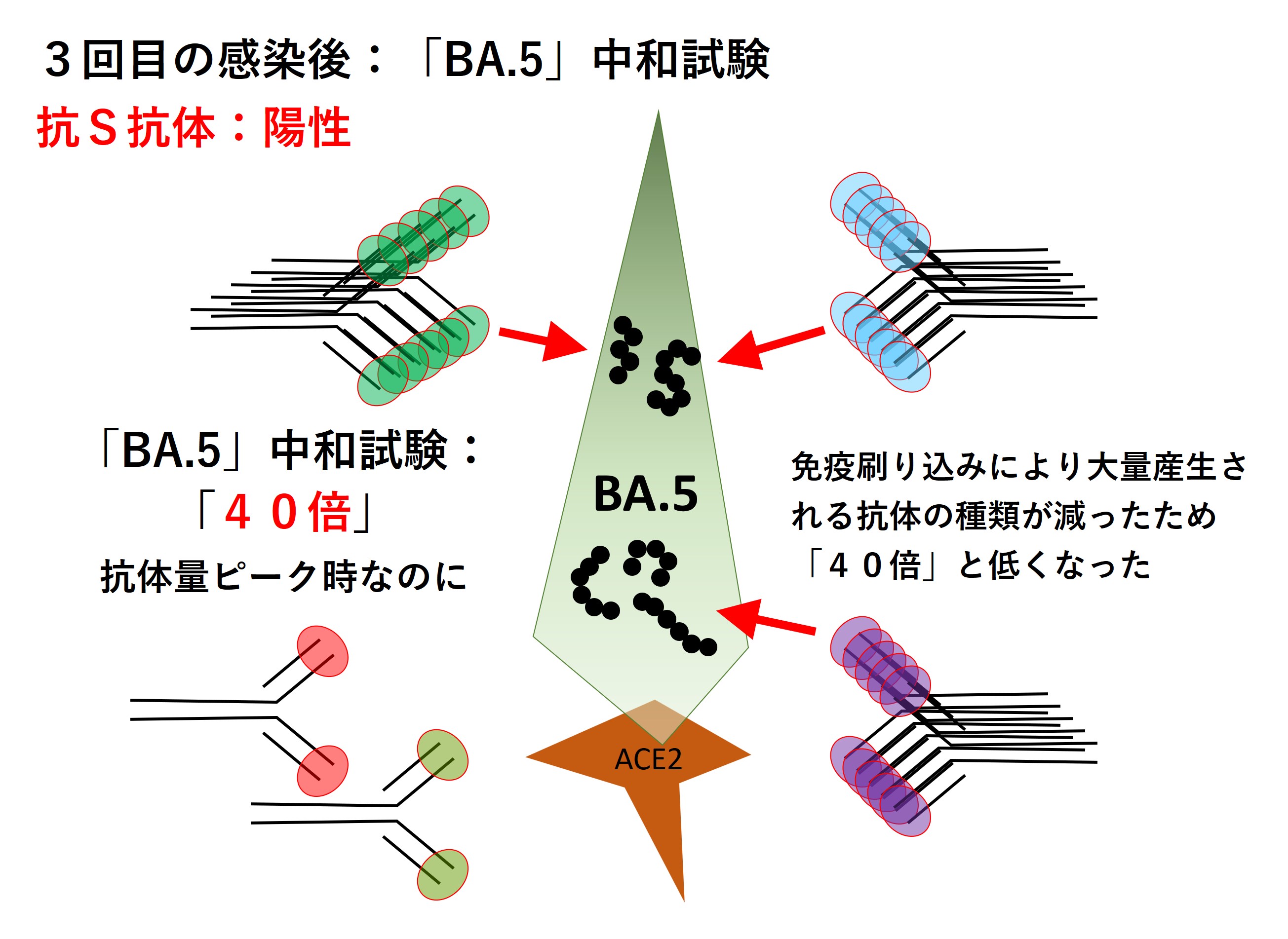

「BA.5」に対する抗S抗体の量(183.0 U/mL)はそれなりの中和活性を示すのに十分な量であり、抗体測定とほぼ同時期の血清を用いた「BA.5」の中和試験で「160倍以上(~320倍~640倍など)」の結果が出てもおかしくないのに、実際の結果は「40倍」とかなり低くなりました。

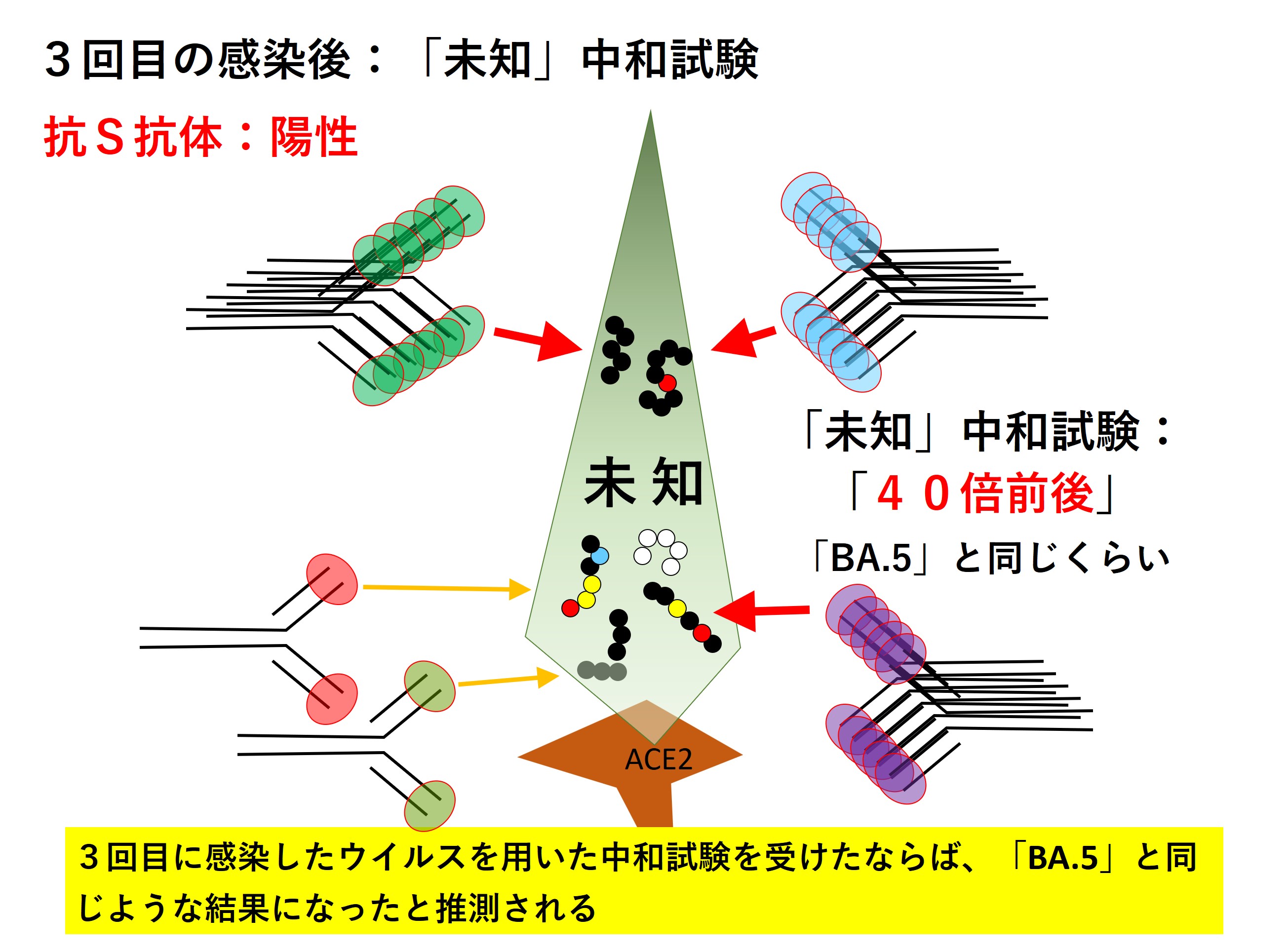

もし、3回目の感染ウイルスを使った中和試験があったならば、先行感染の「BA.5」を使った中和試験と同じ程度の「40倍前後」の結果になったでしょう。

両者の共通エピトープに対する抗体がたくさんあるわけですから、当然のことではあります。

ここでは、私の経験した3回の感染を扱い、液性免疫(抗体)を中心に見ましたが、次はより一般的な状況を想定して、免疫全体での応答を見てみましょう。