接種時期選定の参考

補足説明7:感染例

このページは「接種時期選定の参考」ページの補足説明を収めています。

ここは、補足説明の第7ページです。

「mRNAワクチン未接種(ゴキブリ) → 感染例 」について簡単に紹介します。

この第7ページは1度目の感染報告です。

ゴキブリ野郎は1年後にまた感染しました。2度目の感染報告は別ページです:▶ ▶ ▶(補足説明の第8ページ:2度目の感染)

最初は「簡単に・・・のつもりだった」のですが、

感染したゴキブリの血液検査で、

コロナウイルスの

「ヌクレオカプシド に対する

抗N抗体:陽性」

「スパイクタンパク に対する

抗S抗体:陰性 」

つまり(短くすると)

「抗N(+)、抗S(-)」

というとても奇妙な結果が出たために、

紹介が長く詳細になってしまいました。

そもそもは、自分自身の感染体験から「今後の感染予防や感染時の療養に役立つもの」を選んでこのページを作る予定でしたが、異常な抗体検査結果の刺激で純粋な科学的探究心が覚醒し、趣味嗜好に突っ走った内容に変わってしまいました。

したがって、このページの主たる想定読者は「発熱外来の患者さん」から「自分自身」に替わってしまいました。

自分が、自分のために作っている自己満足追及のページです。

しかしコロナ感染後の「抗N:+、抗S:-」って、それはおかしいよとわかる人はそれなりに楽しめる内容だと思います。

・・・・・その謎を解いていくページですから。

もちろん、非医療関係者でも理解できる説明を心掛けています。

mRNAワクチン接種の継続を迷っている人は、少し違った視点を得ることができるでしょう。

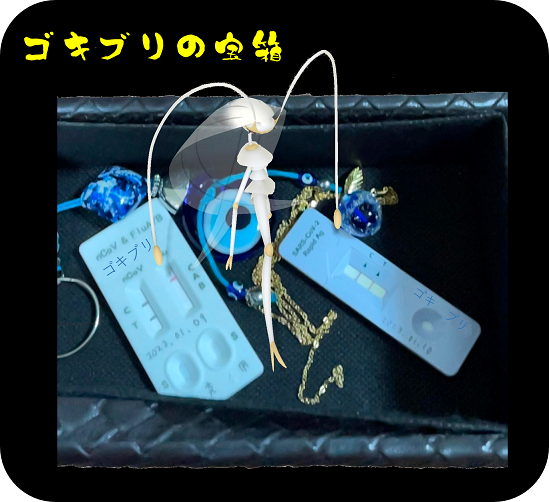

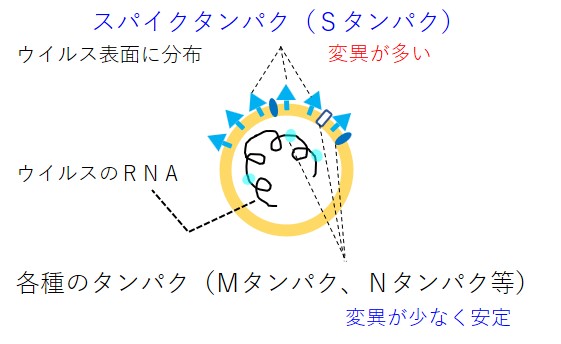

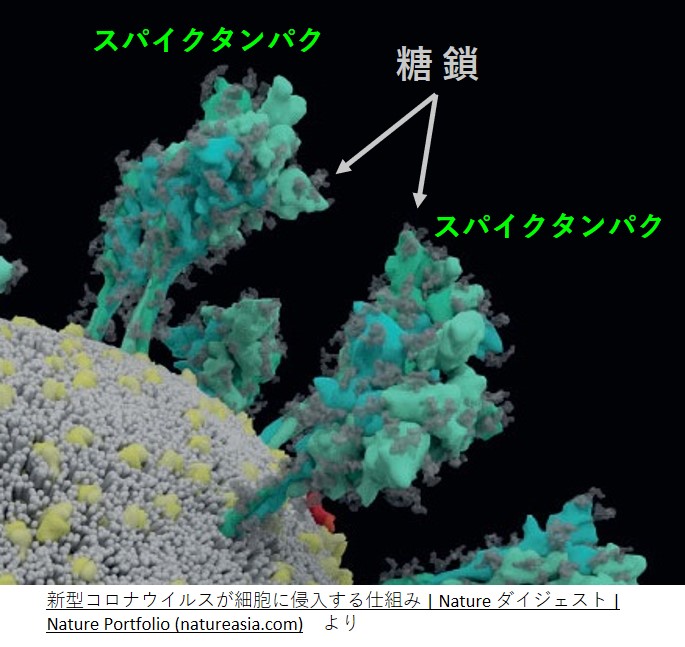

さて、コロナウイルスには下図のようなタンパクがあるそうです。

短期的に見た場合、感染防止に最も役立つのは スパイク に対する抗体(抗S抗体)です。 ウイルス粒子の内部に存在する ヌクレオカプシド に対する抗体(抗N抗体)は感染防止には役立ちません。・・・・「短期的に」というのが味噌ですが。

私は「役立たない抗N:陽性、役立つ抗S:陰性」という奇妙な検査結果に納得できなかったのですが、計5回ゴキブリの採血検査を行い、最終的に 正しい検査結果! であると認めることにしました。

この3年間、恒常的に多くのコロナウイルスに接するという特殊な環境下にあったゴキブリの免疫系がコロナ感染時に示した反応は、ヒトの免疫とコロナウイルスとの関係を探るうえで、少しは役に立てるだろうと思われます。

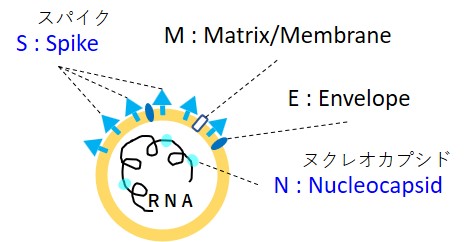

日本国内でのコロナ騒動の始まり(2020年令和2年の初春)からmRNAワクチンの接種開始(2021年令和3年2月:医療従事者から開始)までの1年間に、約250名のコロナ患者の(かなり濃厚な)診察を行うも感染しなかった私は、必要な免疫は持っている(おそらく自然な無症状感染をしており、抗体は知らないうちにできているのだろう、だから安全だ)と考えて、当時勤務していた医療機関でのワクチン接種を受けませんでした。

ところが、採血してスパイクに対する抗体価を測定すると、ワクチン接種を2回受けた同僚たちはとても高い抗体価でしたが(999以上など)、私は抗体無し でした。

検査会社:昭和メディカルサイエンス株式会社

検査キットの製造会社名:ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

検査キット名:Elecsys Anti-SARS-CoV-2

測定抗体の種類:IgG、IgM、IgAに対応

「おかしいなあ?(このまま未接種だと危ないね、ヤバいぞ、ヤバいぞ)」と思って、コロナウイルス及びコロナに対する免疫、そしてmRNAワクチンの勉強を開始しました。

その結果、コロナウイルスに対する免疫活動の主体は「自然免疫」と呼ばれる部分であり、抗体を産生したり、感染細胞を見つけて殺したりといった「獲得免疫」の活動は「おまけのようなもの」であって、無いよりはあったほうがよいかもしれない程度のものだと理解しました(→ この理解は浅薄であり、自身の感染についての観察を通して変化していきます)。

(補足:「自然免疫と獲得免疫」って何?→→→「パッと見てわかる説明」)

私の家族は政府の計画通りに接種を受け始めました。

私にも、東京都から地域住民枠での接種案内が来ました。

しかし接種後の発熱で仕事を休まないといけないので、接種するのに丁度良いタイミングを探して迷っていましたが、(2021年令和3年7月~9月の3ヶ月間に従事した)ワクチン接種会場での問診で、1回目接種後におこった様々な副作用を直接見聞きした私は、mRNAワクチンを接種しないで過ごしてどうなるかを試みることにしました。

このころは、まだ Twitter(→ 後に X と改称) で情報収集をしていなかったので、理由あってワクチンを打たないことにしたホモサピエンスが「ゴキブリ」と呼ばれているとは思いもしませんでした。

当時の私は、接種激推し派と反対派(慎重派も同じ)が Twitter 上で激しくバトルしていることも知りませんでした。

もちろん、陰謀論を聞いたこともない「脳みそお花畑」で暮らしていました。

2021年令和3年の10月から、私は地域の中核的位置づけとなる病院の発熱外来で診療に従事し始めました。計画的に 月・水・金 と1日おきの勤務を選び、翌日の 火・木・土 は働かないでゆっくりと身体を休め、咽等に付着するであろうウイルスを処理することにしました。

このリズムはわりと良かったようです。1年間、私はコロナに感染しませんでした。mRNAワクチン未接種で抗体も持っていないのに(おそらく細胞性免疫も働いていない?のに)、感染は起こりませんでした。

説明のために、コンテナ内のビニールカーテンで仕切られた狭い区画の中で、コロナ患者と10分以上一緒に過ごすということを、多い日には10数回以上することもありますが、感染は起こりませんでした。

(ここで先に、今回の感染の教訓を述べておくと、身体を冷やす等の強いストレスで免疫力を低下させることがないように注意しておけば、コロナに何年でも感染しないで過ごすことは現実的に可能です。長い間私は、感染は不可避だと思っていましたが、間違いでした。)

(病院の都合で私の勤務日は、令和5年7月から月・木・金と変更になります。カラダ、もつかな?)(→ 10月以降は金曜日のみとなります)

しかし、2023年令和5年1月8日(日曜)の夜、私は 急に発熱 し始めました(その時の最高が38.2℃)。

当時の発熱外来にはコロナ患者も、インフルエンザAの患者もいました。そのどちらかによる発熱の可能性がありました(令和4年12月下旬、コロナ・インフル同時感染の外来同僚も出ていました)。

そして 原因は明らか でした。

1月7日(土曜)は、金曜の発熱外来勤務の翌日であり、いつもであればゆっくりと休む土曜日なのですが、この日は寒い公園で 14 時 ~ 17 時までの屋外イベント(ポケモンGOのコミュニティ・デイ:ハリマロン)に参加しました。

寒いのはわかっていたので、上着もズボンも、いつもより厚着をして寒さに備えました。

しかし、帽子を被るのを忘れていました。屋外での非密集型活動なのでマスクも無し。そのため髪の薄い頭部や鼻腔などの上気道はキンキンに冷えていきました。

17 時にメインのイベントが終わった後、すぐに帰宅する予定でしたが、突然オプショナル・イベント(カクレオンの初出現)が追加で始まり、結局 19 時過ぎまで屋外活動を延長しました。

この屋外活動で免疫力が著しく低下し、ウイルスに負けてしまったようです。

(見方を変えれば、このおかげで私はコロナを身をもって知ることができました。私はいくら濃厚接触を繰り返しても感染しなかったので、コロナウイルスをなめていました。また医学研究費を持たない身分ですが、自身の感染により徹底的に調べる機会を得ました。)

1月9日(日曜)、朝になっても解熱せず。体温は 37 ℃ 台後半で上がったり下がったりを繰り返す。咽の症状はなし。たまに咳を少し。熱があっても比較的元気なのに、食欲はまったくなし。

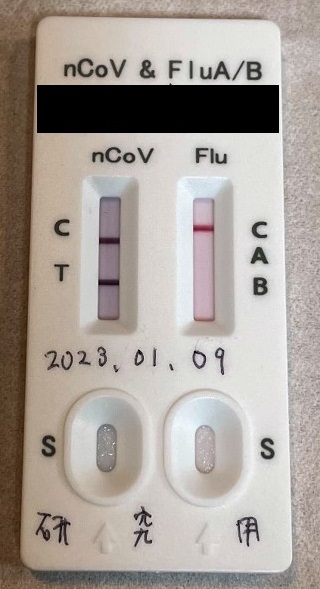

コロナか?、インフルエンザか?、まだ不明。

しかし、昔罹ったインフルエンザのときとは少し違う感じでした。20年ほど前、久々にインフルエンザワクチンを打ったところ、翌日インフルエンザに罹りました。39℃以上の高熱があるのに、元気で食欲旺盛でした。

今回熱が低いのは老化のためかもしれず、症状の違いだけでインフルエンザを否定することはできませんでした。

通販のアマゾンで、コロナとインフルエンザのダブルチェック用抗原検査キットを発注しました。キットの到着が1月9日当日中のものを探すと「医療用」の検査キットはありませんでした。

これは「研究用」なので診断に用いるには信頼性に乏しい(とされていますが、参考にはなります)。

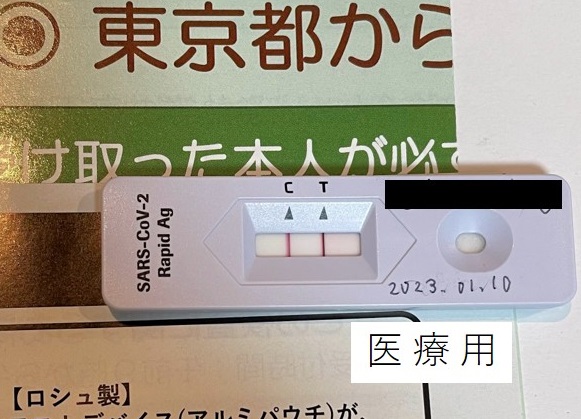

そこで、東京都が運営している LINEグループ(東京都-新型コロナ対策パーソナルサポート)の案内にしたがって「コロナ抗原定性検査キット」(鼻腔採取の医療用)を申し込みました。キットの到着は1月10日(月曜)の予定。

1月9日(日曜)夜、研究用のキットが到着。

鼻咽頭用(鼻の孔から 5 cm 以上挿入)と異なり、鼻腔用(鼻の孔から 2 cm 挿入)は意外に痛くなかったです。これなら毎日でもできます。

結果は、コロナ(+)、インフル(A-、B-)。

1月10日(月曜:成人の日)昼過ぎに東京都から「医療用のキット」が到着。

結果は、コロナ(+)。

東京都に登録。酸素飽和度計の配布要請(→ 1月12日に到着)。

My HER-SYS に登録。

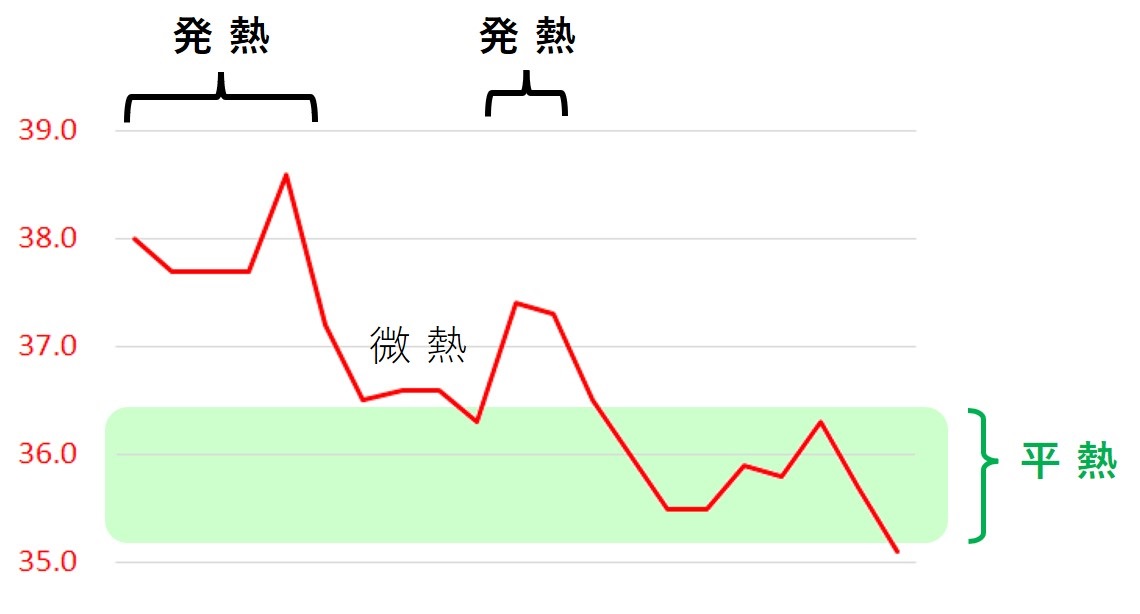

主な経過は下の通りです。

| 体温℃ | SAT% | 備考 | |

| 1月08日夜 | 38.2 | 発症日 | |

| 1月09日 | 37℃台後半 | 療養第1日 | |

| 1月10日夜 | 38.6 | My HER-SYS 登録 | |

| 1月11日朝 | 37.2 | ||

| 夜 | 36.5 | 解熱 | |

| 1月12日朝 | 36.6 | 熱は無くても倦怠感が強く脈拍数は90以上 | |

| 夜 | 36.6 | 98 | 食事が少し可能になる |

| 1月13日朝 | 36.3 | 99 | 午後運動 |

| 夜 | 37.4 | 99 | 熱のぶり返し |

| 1月14日朝 | 37.3 | 98 | 抗生剤(1/13夜~1/14夜) |

| 昼 | 36.5 | 98 | 脈拍数が80台へ低下 |

| 夜 | 36.0 | 99 | |

| 1月15日朝 | 35.5 | 98 | 療養第7日 |

| 昼 | 35.5 | 99 | |

| 夜 | 35.9 | 98 | |

| 1月16日朝 | 35.8 | 98 | |

| 夜 | 36.3 | 98 | |

| 1月17日朝 | 35.7 | 98 | |

| 夜 | 35.1 | 98 | 入浴後測定 |

| 1月18日~ | 平熱 | ダルさと咳が続く(ゆっくりと回復が進む) | |

| 1月20日 | 仕事に復帰(発症12日後) | ||

| 1月23日 | 血液検査1回目(発症15日後)コロナ抗体検査 | ||

| 2月01日 | 血液検査2回目(発症24日後)コロナ抗体検査 ダルさはほぼ解消 |

||

| 2月15日 | 血液検査3回目(発症38日後) コロナ以外の感染症検査 咳もほぼ解消 |

||

| 3月15日 | 血液検査4回目(発症66日後)コロナ抗体検査3回目 | ||

| 4月03日 | 血液検査5回目(発症85日後)CoV-2 BA.5 中和試験 |

発熱1回目 は3日間(1月8日夜~11日夕まで)でした。

12日にやっと食事をとれるようになり、体調がよくなったので 13日は軽い散歩を2時間強したところ、夜になって熱がぶり返しました(発熱2回目)。

コロナウイルスの勢いが盛り返した可能性もありますが、免疫力低下のために常在細菌による日和見感染による発熱も考えられ、念のために抗生剤(フロモックス)を4回服用しました(13日夜~14日夜まで)。

このときの熱はひと晩で下がりました。おそらく抗生剤服用も不要であったようです(4回で中止しました)。発熱2回目の原因は不明です。

ウイルス感染等では、体温が上がったり下がったりを繰り返しながら、すこしずつ熱が下がっていくことはありふれた熱型なので、発熱2回目もコロナウイルスで起こっていた可能性はあります。

また、あとでわかったことですが、ウイルスのNタンパクに対する抗N抗体が産生されており、この抗N抗体が何らかの悪さをして2回目の発熱が起こった可能性もあります。抗N抗体が悪さをするという仮説もあります。実際のところは不明です。

とても不思議だったのは、食事再開で体重はすぐに戻り、脈拍数もふだんの数値に戻っていったのに、「よくわからない倦怠感」がずっと続きました。

これは栄養不足等によるダルさではなく、免疫力低下によるダルさだと考えられました。

この倦怠感は、発症10日後あたりから毎日少しずつ軽くなりましたが長く続き過ぎて少し異様でした(稀にひく風邪では発症1週間後には体調がほぼ全回復するので)。

先に概略を述べ、データ(表)を示した後に詳しく説明します。

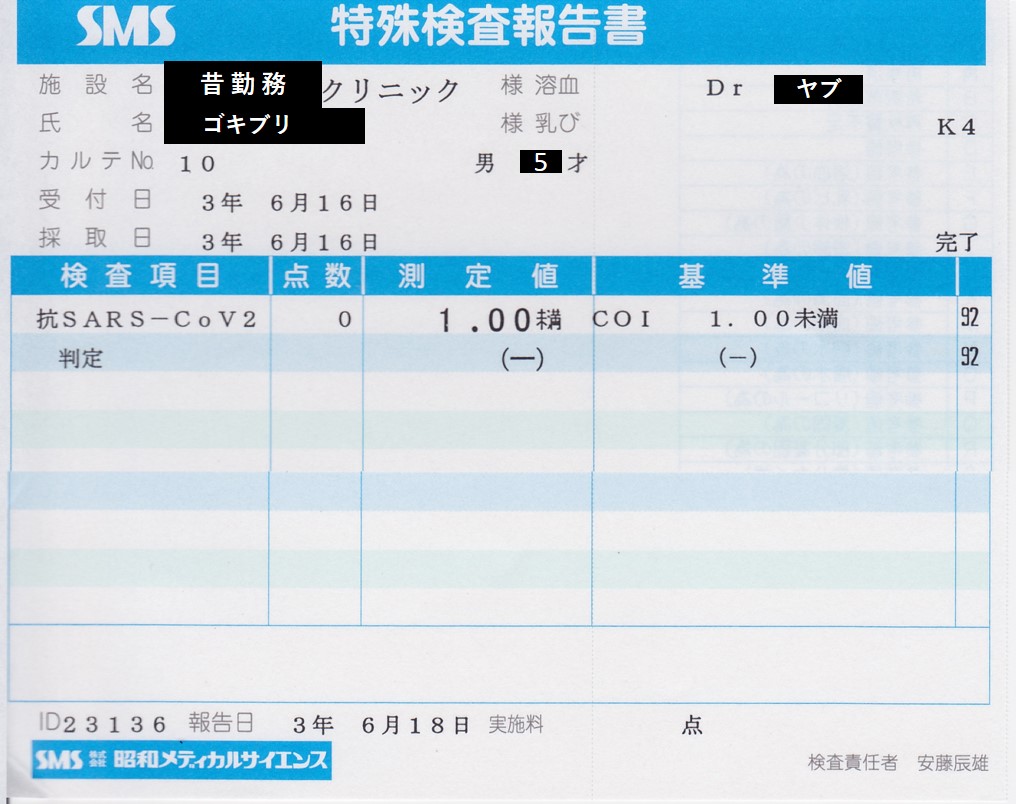

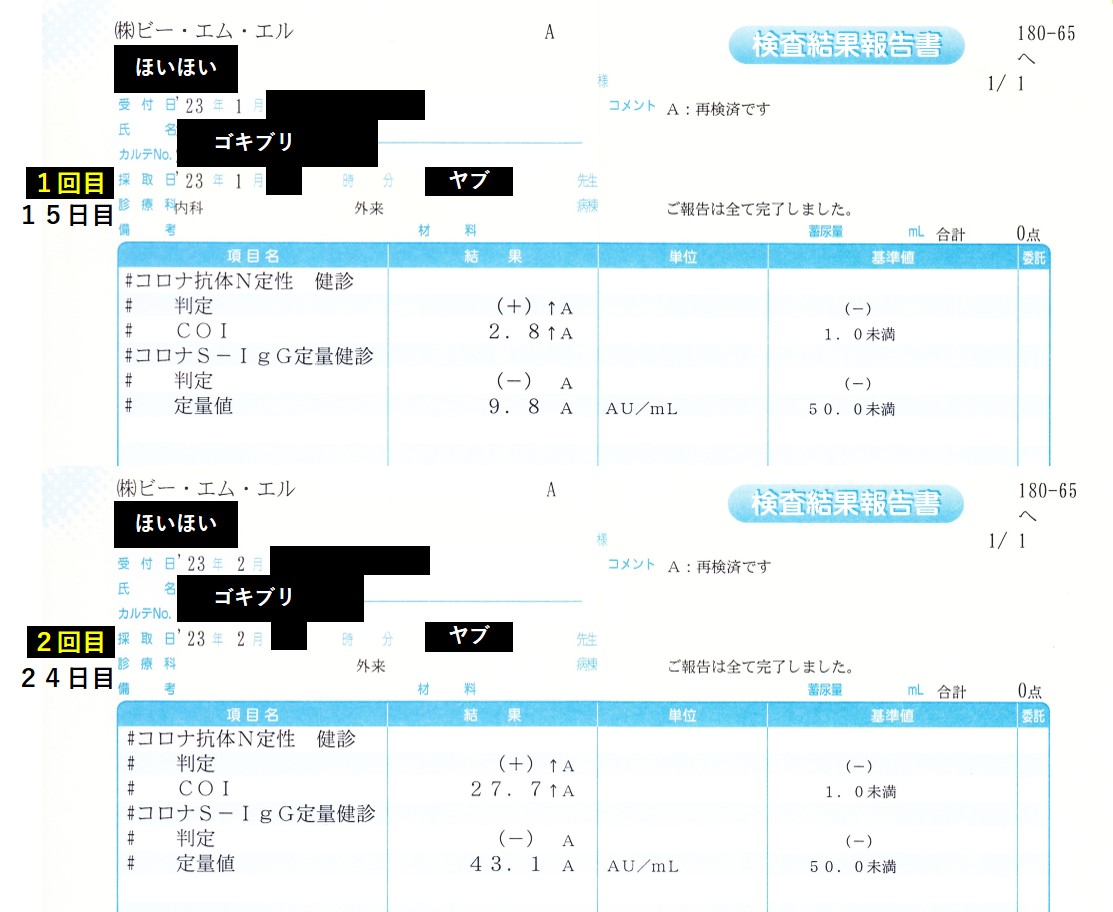

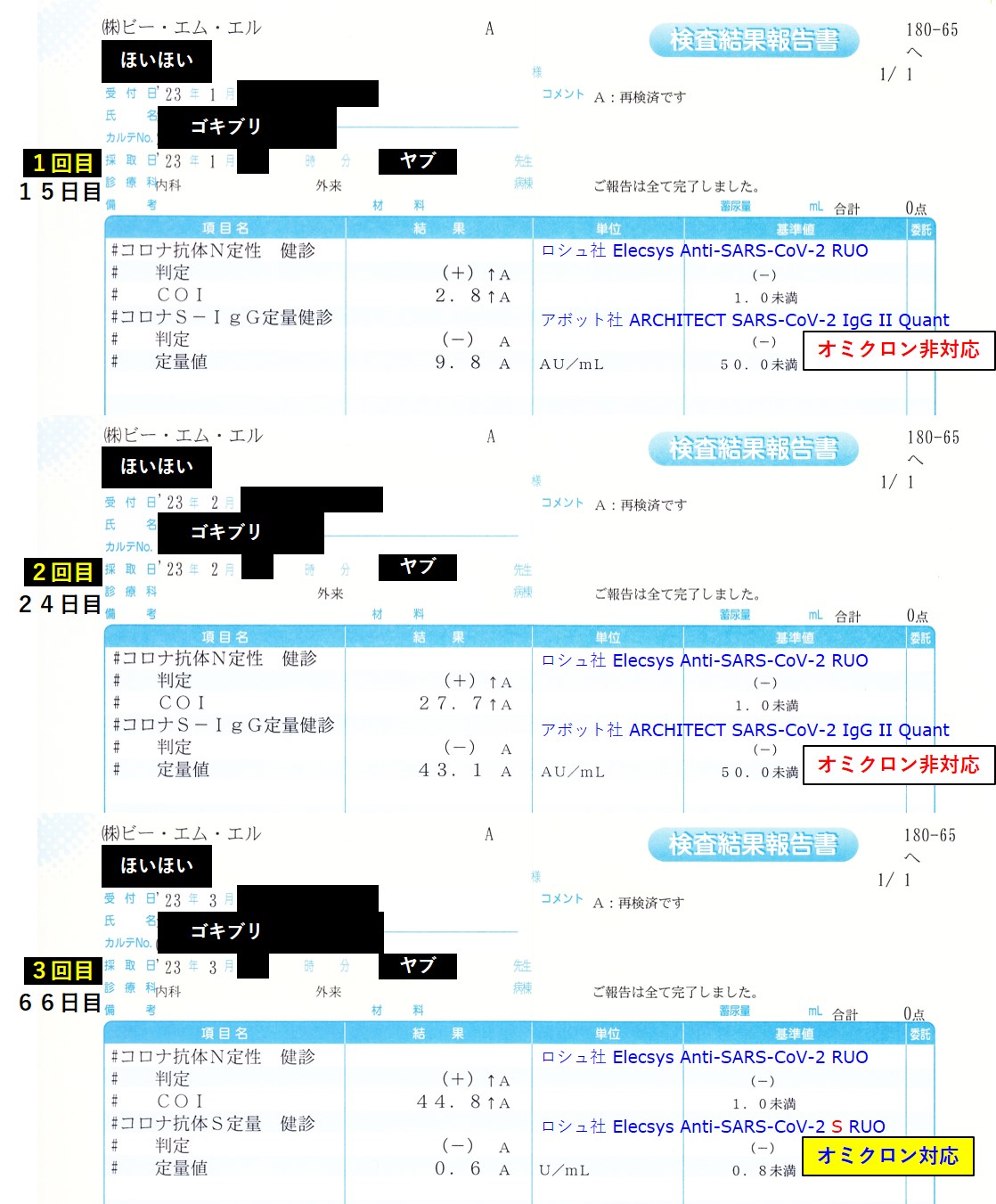

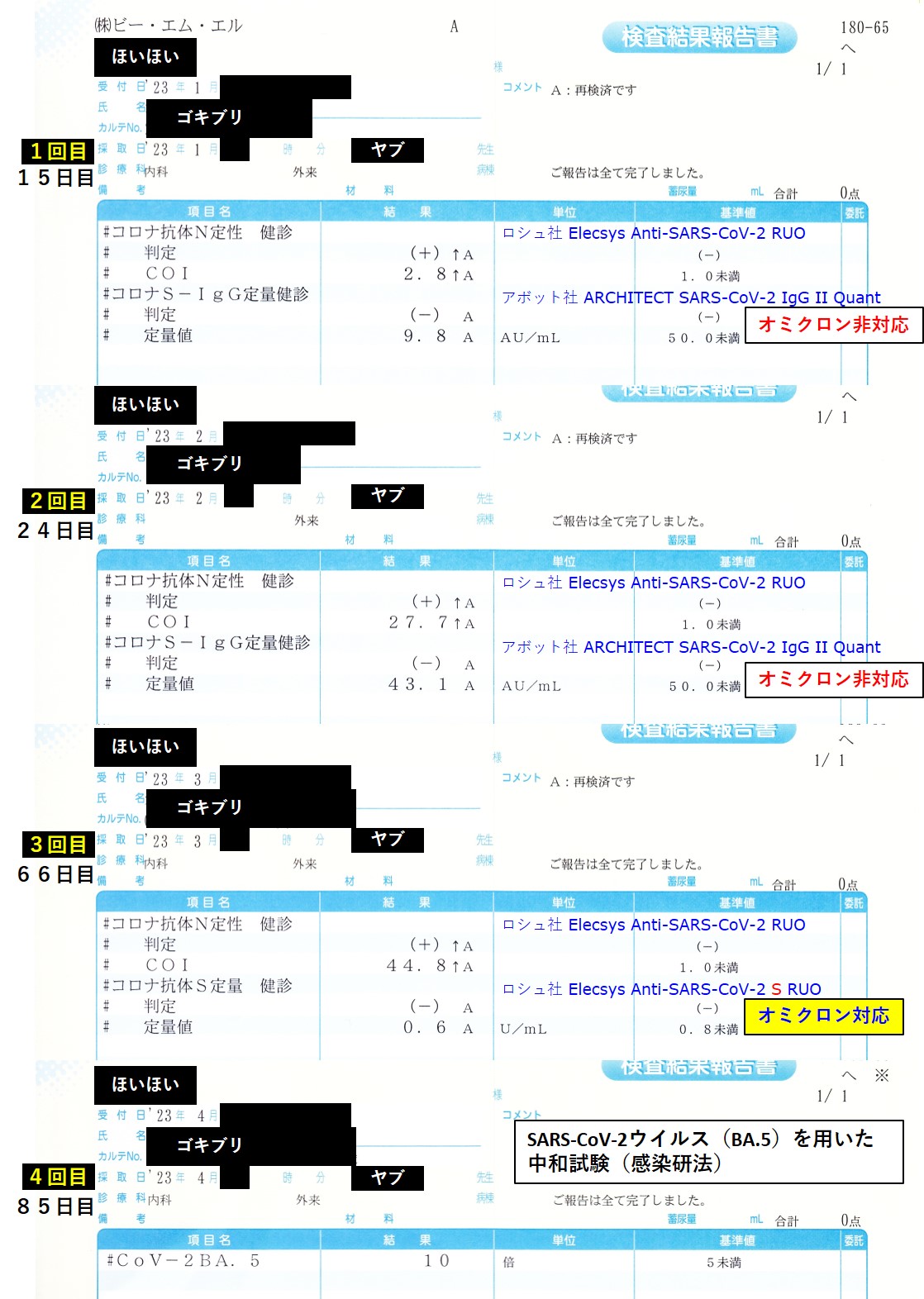

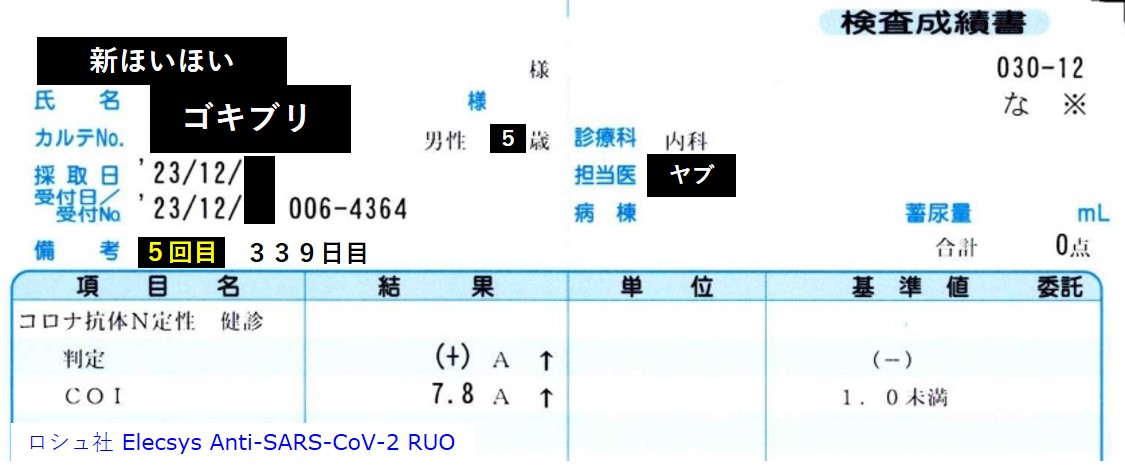

1月23日(発症15日目)に血液検査(1回目)を行いました。

コロナとしては軽症なので、予測(期待)は

「リンパ球数減少」

「抗N:陰性、抗S:陰性」(注:予測)

でした。

もし獲得免疫もしっかりと働いていた場合は

「抗N:陽性、抗S:陽性」(注:予測)

となります。

しかし結果は、

「リンパ球数減少」

「抗N:陽性、抗S:陰性」

でした・・・・・普通は起こりえない組み合わせです。

リンパ球数の回復確認と抗体再検のため、2月1日(発症24日目)に血液検査(2回目)を行いました。発症24日目は、ダルさが消えて体調が回復していました(咳だけ持続)。

2回目も

「抗N:陽性、抗S:陰性」

となりました。

この 抗N抗体陽性 は、ヘルペス系のウイルスや自己免疫疾患等による「偽陽性」が疑われたので、2月15日(発症38日後)に血液検査(3回目)を行いました。その結果、偽陽性の可能性はかなり小さい ということがわかりました。

その後、(測定1回目と測定2回目に用いた)コロナの抗S抗体検査キットが オミクロンに対応できていなかった ために「抗S抗体陰性」となった可能性の大きいことがわかり、3月15日(発症66日目)に血液検査(4回目、コロナ抗体検査の3回目:オミクロン対応のキットを用いて コロナの抗体検査)を行いました。

しかし、またしても

「抗N:陽性、抗S:陰性」

となりました。

4月3日(発症85日目)に、最終的確認方法としての ウイルス中和試験 を受けることができました。結果については別項とします。普通は受けることのできない試験ですが、国立感染症研究所や検査会社であるBML社からアドバイスや調整等多大なる御支援をいただき、試験を受けることができました。

主要な結果は以下の通りです。比較のため、過去のデータも載せています(単位省略)。

| 和暦 | 令和5年 | 令和5年 | 令和5年 | 令和5年 | 令和5年 | 令和4年 | 平成30年 | 平成30年 | 平成29年 |

| 採血年月日 | 2023.12.13 | 2023.03.15 | 2023.02.15 | 2023.02.01 | 2023.01.23 | 2022.10.13 | 2018.10.01 | 2018.01.31 | 2017.01.27 |

| 体調 | COVID-19 339 日目 |

COVID-19 66 日目 |

COVID-19 38 日目 |

COVID-19 24 日目 |

COVID-19 15 日目 |

尿管結石症 | 健康時 | 不調(不詳) | 健康時 |

| CRP | 0.05以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.46 | 測定なし |

| WBC 白血球数 | 5530 | 5630 | 5240 | 5830 | 5230 | 9400 | 5600 | 3400 | 5900 |

| 好中球% | 61.3 | 58.6 | 58.6 | 60.1 | 63.8 | 78.3 | 61.7 | 36.0 | 51.3 |

| リンパ球% | 31.1 | 32.0 | 32.8 | 31.9 | 28.9 | 16.3 | 32.3 | 49.6 | 40.7 |

| 単球% | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 9.3 | 5.5 |

| 好中球数 | 3390 | 3299 | 3071 | 3504 | 3342 | 7360 | 3455 | 1224 | 3027 |

| リンパ球数 | 1720 | 1802 | 1719 | 1860 | 1511 | 1532 | 1809 | 1686 | 2384 |

| 単球数 | 271 | 360 | 320 | 350 | 309 | 423 | 218 | 316 | 325 |

| PLT 血小板数 | 18.7 | 17.4 | 18.5 | 16.9 | 24.3 | 16.7 | 15.1 | 12.6 | 18.9 |

| コロナ抗体N定性 オミクロン対応 |

(+) | (+) | (+) | (+) | |||||

| :COI 陰性<1.0 |

7.8 | 44.8 | 27.7 | 2.8 | |||||

| コロナS-IgG定量 オミクロン非対応 |

(-) | (-) | |||||||

| :定量値 陰性<50.0 |

43.1 | 9.8 | |||||||

| コロナ抗体S定量 オミクロン対応 |

(-) | ||||||||

| :定量値 陰性<0.8 |

0.6 |

2023.04.03(COVID-19 85 日目)に採血し、

コロナウイルス中和試験を受けました

(結果は後述)。

以上が血液検査の概略です。

では、検査結果を詳しく見ていきます。

白血球のうち、好中球や単球は「自然免疫」の担い手(食べて食べて食べまくる細胞;獲得免疫が働くと細胞性免疫も担う)であり、リンパ球は「獲得免疫」の担い手です。

健康時のデータより、私のふだんのリンパ球数は「1800~2400 前後」であることがわかります。一般的に(年齢差・個人差が大きいのですが)、リンパ球数「1500未満」は「免疫不全の可能性を疑う」数値です。

1月23日のリンパ球数は「1511」と低下を認めました。

おそらくコロナ発症直後は「1000 以下」に低下していたと考えられます。発症15日目の「1511」は回復途中なのでしょう。

コロナウイルスは、免疫抑制の働きが強く、コロナ感染後の リンパ球減少症 は、わりと多く起こっているようです。これが「解熱後も長く続くわけのわからない倦怠感」の主な原因だと考えられます。私はこのダルさが約1ヶ月間続きました。

血液中のリンパ球数減少は「リンパ球の血管外への移動」と「リンパ球増殖の抑制」のどちらかによって起こります。

前者は一時的な現象であり、リンパ球が血管内に戻ってくればすぐに回復します。通常、数日で回復するようです。

後者は、全身の全リンパ球数の減少となり、長期的な免疫力低下につながります。

コロナ感染後の長期的なリンパ球数減少は、おそらく後者によるものだと考えられますが、詳細は現在調査中です。(コロナ後遺症を専門的に見ている医師が、感染後2ヶ月は後遺症の発症に注意が必要と話しているらしいので、コロナ感染後のリンパ球減少が一時的な移動性の減少であるとは考えにくいです。)

1月23日(発症15日目)と 2月1日(発症24日目)にコロナの抗体価(抗N抗体と抗S抗体)も測定しました。

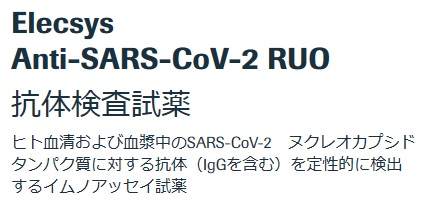

検査会社は株式会社ビー・エム・エル(BML)、測定に用いたキットは。抗N抗体(抗N) は定性、抗S抗体(抗S) は定量測定です。

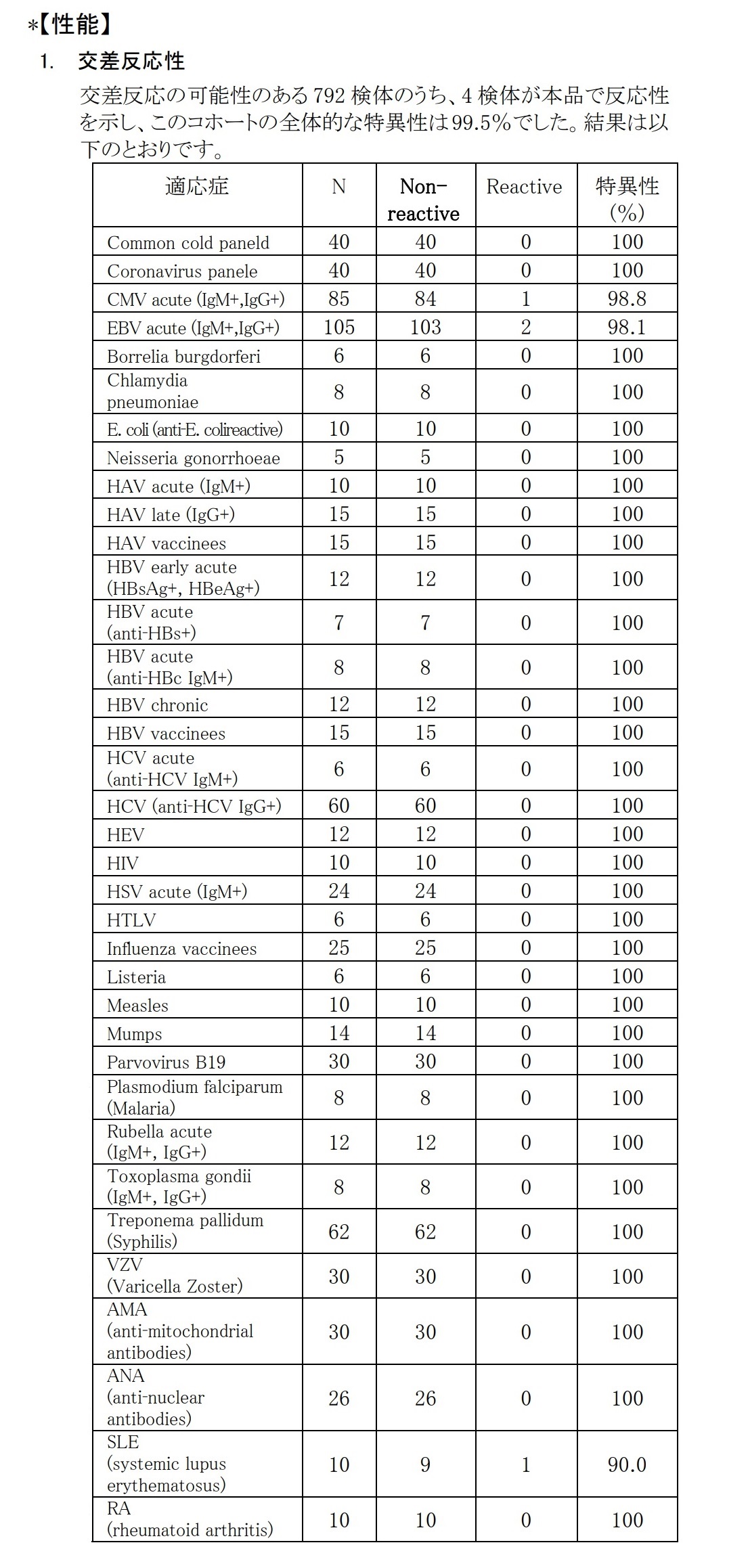

抗N抗体測定 は、BML社の商品名「新型コロナウイルスN抗体定性臨床」(依頼コード:13482)であり、用いた検査キットは「ロシュ・ダイアグノスティックス Elecsys Anti-SARS-CoV-2 RUO」: ▶ ▶ ▶ 英語:▶ ▶ ▶

(ウイルスのNタンパク、つまりヌクレオカプシドは変異の起こる頻度が少ないので、武漢株用に開発された抗N抗体測定キットでもオミクロンに対応できます)

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2(ロシュ社)は、2020年令和2年夏に順天堂が健診受診者を対象に行った大規模な抗体検査でも用いられた(信頼性のある)検査キットです:▶ ▶ ▶

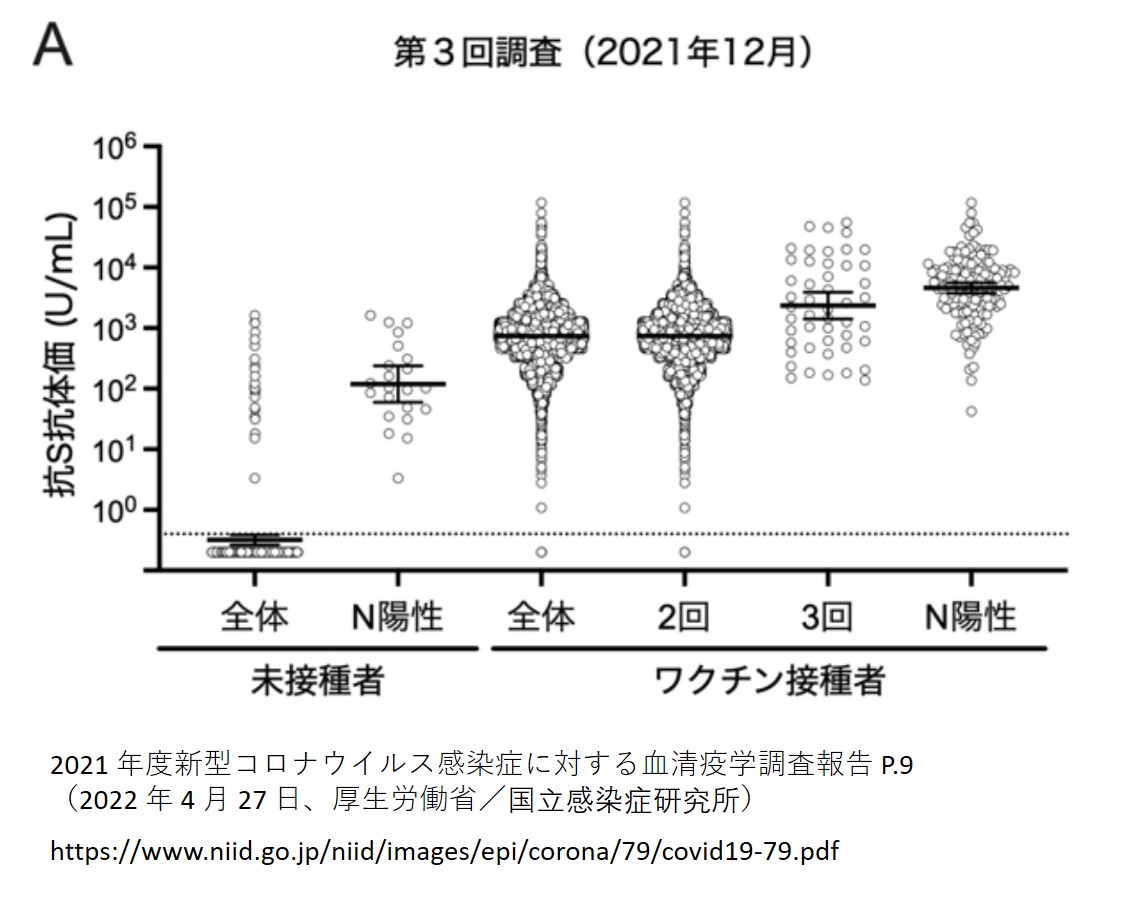

国立感染症研究所による疫学調査でも、抗ヌクレオカプシド(N)抗体の測定は ロシュ・ダイアグノスティックス社 Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 を用いて実施されています。

抗S抗体測定 は、BML社の商品名「新型コロナウイルスS抗体IgG定量健診」(依頼コード:13616)であり、用いた検査キットは「アボットジャパン ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG II Quant」:▶ ▶ ▶ 英語(USA):▶ ▶ ▶

検出しているのは、スパイクタンパクS1サブユニットの受容体結合ドメイン(RBD:receptor binding domain)に対する IgG 型抗体です。

(後に、このアボット社のキットはオミクロン株のスパイクタンパクに対する抗S抗体を検出できないことが判明することになります。Sタンパクは変異が多いのでこういう問題が生じます。ちなみに、国立感染症研究所による疫学調査において「抗スパイク(S)抗体の測定」は ロシュ・ダイアグノスティックス社 Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S を用いて実施されています。)

ロシュ社(Roche)もアボット社(Abbott)も、検査試薬の大手メーカーです。

ウイルスには次のようなタンパクがあります。

これらのタンパクにあるウイルス特異的な部分が抗原となります。ウイルスの内部にあるRNAのところに Nタンパク(ヌクレオカプシドタンパク) があります。

mRNAワクチンは Sタンパク(スパイクタンパク) のアミノ酸配列をコードしており、接種者の身体内でスパイクを製造し、抗S抗体(抗S)の産生を誘導します。

現在の(2021年~2022年に使用されたファイザー社及びモデルナ社の)mRNAワクチンは、Nタンパクのアミノ酸配列をコードしていないので、ワクチン接種者に抗N抗体(抗N)産生は誘導されません。

感染した場合は、ウイルスの「全種類のタンパク」に対する抗体産生が誘導されます。

しかし、ウイルスによる細胞内への侵入を妨害できる抗体は抗S抗体です。

大事なことなので繰り返しておきます:↓

短期的に見た場合、感染防止に最も役立つのは スパイク に対する抗体(抗S抗体)です。 ウイルス粒子の内部に存在する ヌクレオカプシド に対する抗体(抗N抗体)は感染防止には役立ちません。

次図で、抗S抗体は赤いグリコのお兄さんで、抗N抗体は黒いグリコのお兄さんで表しています。

実際にウイルスの細胞侵入を阻止できる抗体を「中和抗体」と言います。

スパイクの変異が少ないとき、抗S抗体は中和抗体として働きます。変異が多いときは、中和抗体として働けない可能性が大きくなります。

コロナウイルス「甲」の感染で産生の始まった抗S抗体は、「甲」に対する中和抗体として働くことができ、「甲」による再感染を防止しますが、別のコロナウイルス「乙」に対しても十分な中和抗体として働くとは限りません。「甲」と「乙」の抗原性に大きな差異があると、「甲」に対してできた抗S抗体は「乙」による感染防止にはまったく役立ちません。

抗S抗体は、短期的には感染防止に役立ちますが、長期的には役立ちません。

スパイクに結合する抗S抗体は中和抗体として働く可能性があるのですが、抗N抗体は中和抗体になりえません。

それだけではなく、抗N抗体は感染時の症状悪化の原因になっているのではないかと考える研究者もいます(大阪大学微生物病研究所中山英美さんの仮説:後述します)。

また、未接種感染で軽症の場合に抗体産生は誘導されません。

そしてワクチン接種者の場合は、感染しても 抗原原罪 が起こるため、産生誘導される抗体の種類に制約の生じることもあるようです。

(復習:抗体、エピトープ、抗原原罪の手抜き説明はコチラ:▶ ▶ ▶)

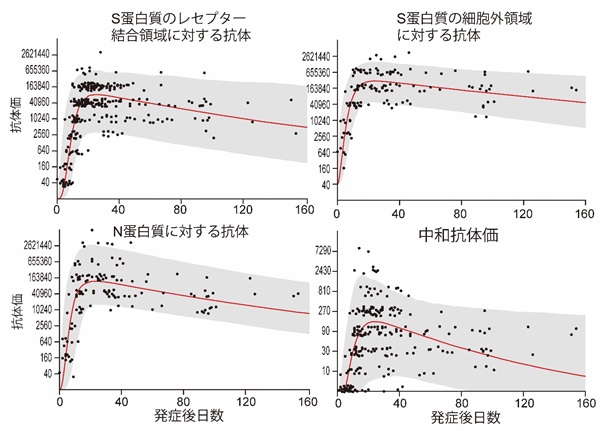

抗N抗体の量も、抗S抗体の量もピークを過ぎると減少しますが、抗N抗体の方が早く減少するようです(抗N抗体の方が早く消退する理由は不明です)。

個人差が大きいようですが、数カ月~数年以内にコロナの抗体産生はなくなります(抗S抗体より先に抗N抗体が消えます)。

mRNAワクチン接種の有無と感染の有無で抗体の有無がどうなるかを次の表に示します。

◆ ワクチン接種前の感染

| 接種 | 未 | 未接種者 | |||

| 感染 | 未 | 感染軽症 | 感染重症→ | → 途中 → | →数年以内 |

| 抗N | (-) | (-) | (+) | (-) | (-) |

| 抗S | (-) | (-) | (+) | (+) | (-) |

◆ ワクチン接種後の感染

| 接種 | 未 | 接種者 | ||||

| 感染 | 未 | 未 | 感染軽症 | 感染重症→ | → 途中 → | →数年以内 |

| 抗N | (-) | (-) | (-) | (+) (-) |

(-) | (-) |

| 抗S | (-) | (+) | (+) | (+) | (+) | (-) |

私の場合は「未接種・未感染」 → {「未接種・感染軽症」または「未接種・感染重症」のどちらか}へと変化することになります。

抗体の有無を調べれば、軽症者コースだったのか、重症者コースだったのかがわかります。

通常、下の表のようになることはありえません。

| 接種 | 未接種者 |

| 感染 | 感染 |

| 抗N | (+) |

| 抗S | (-) |

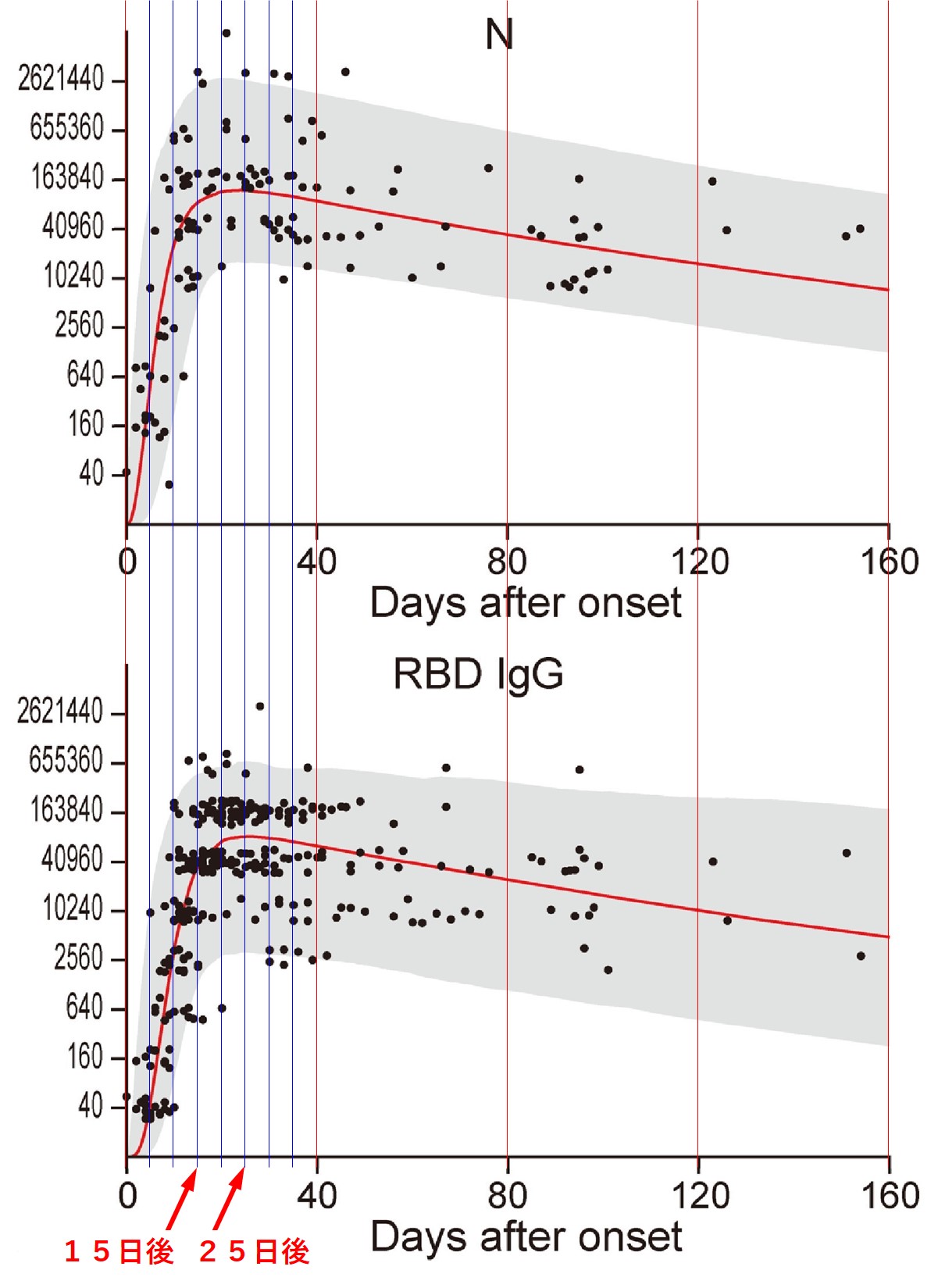

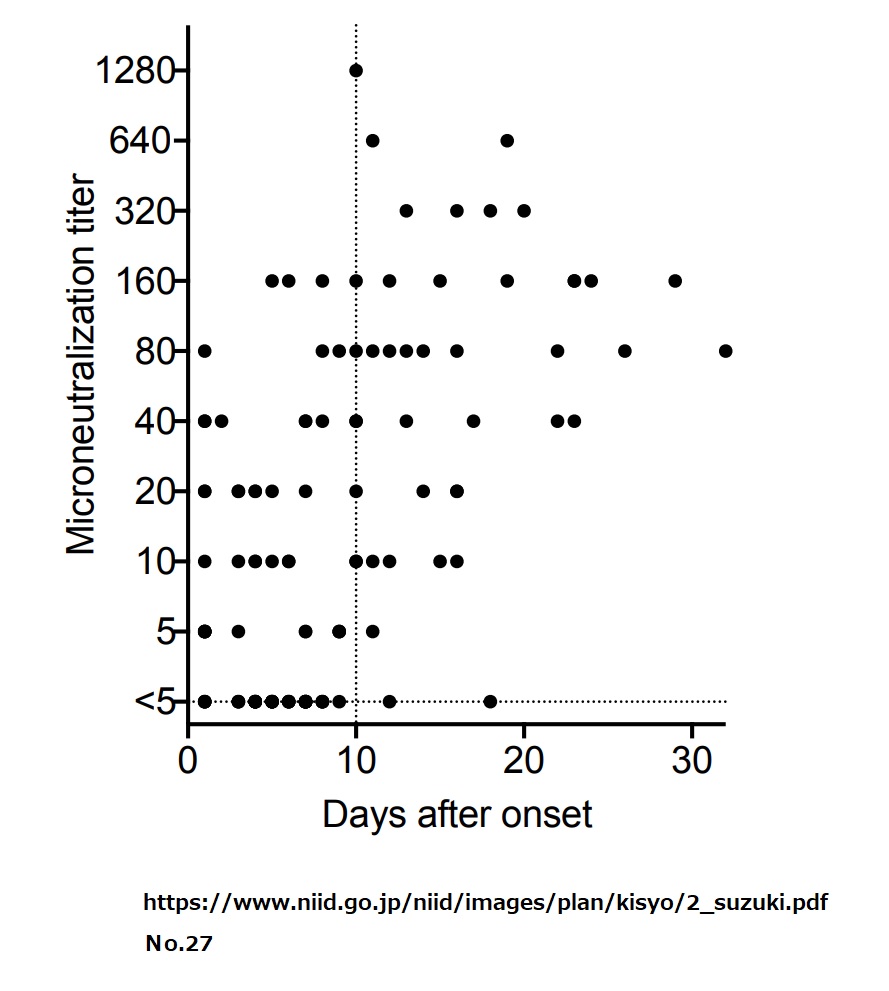

一般的に、未接種者の感染で抗体が産生される場合、発症10日目ほどでウイルスに対する抗体が検出されるようになり、発症20日目ころに抗体量がピークに達し、その後は徐々に減少するようです(下図;縦軸は対数軸)。(日本人での測定結果報告:▶ ▶ ▶:河岡義裕、東京大学医科学研究所、2021年初頭のプレスリリースより)

下図は、採血日(15日後と24日後)の値を見やすいように、グラフに5日ごとに縦線を入れたものです。下図の上グラフが抗N抗体、下グラフが抗S抗体(特にSタンパクのRBDに対する抗体)の変化です。

ロシュ社の検査説明書によると、PCR検査陽性の有症患者(102名)について経時的に採血して検査したところ、PCR陽性14日後には99.5%、15日後には100%が抗N抗体陽性となったそうです。

一般的には20日後の採血が推奨されていますが、1月23日(発熱後15日経過)の採血でも十分だと考えられました。

未接種・感染者の自分に抗体ができているかどうかに関心があったのですが、1月23日(発熱後15日経過)の採血では

「抗N:+、抗S:-」

という奇妙な結果が得られました(BML社で再検されています)。

抗Nの測定は「定性」なので、(おそらく定量検査より劣っていて)「抗N:+」の結果が「偽」なのだろうと考え、次は「抗N:-」が出ることを期待して2月1日(発熱後24日後)に2度目の採血を行いました。

ところが、2度目も同じ結果

「抗N:+、抗S:-」

となりました(こちらも、BML社で再検されています)。

COI:カット オフ インデックス

「COI」についての説明例:「感度・特異度・ROC曲線(柿崎真沙子)」

COI は、一般的に 1.0 以上が陽性になるように試薬量などの諸条件が調整されるとのこと。COI の数値は「量的基準」ではあるけれども、「4.0 COI」は「2.0 COI」の2倍抗体量が多いといった定量的加法的な使い方はできないということに注意が必要です。

| 接種 | 未 | 未 | 未 |

| 感染 | 未 | 15日後 | 24日後 |

| 抗N | (-) | (+) | (+) |

| 抗S | (-) | (-) | (-) |

感染後に「抗N:陽性、抗S:陰性」というのは、基本的にありえない組み合わせです。

どちらかが、間違っている(偽陽性または偽陰性)と考えられます。

まず、「抗N抗体:陽性」が間違っている可能性について原因を考えてみます。

ロシュ社の検査説明書には、「CMV:サイトメガロウイルス感染症」の感染急性期患者、「EBV:エプスタインバーウイルス感染症」の感染急性期患者、「SLE:全身性エリテマトーデス」患者の検体が交差反応性を示した(偽陽性となった)と記載されています。

しかし、リウマチ因子(RF)高値、免疫グロブリン高値(IgG、IgA、IgM)は抗N抗体測定に対する妨害物質として注意喚起されています(これらが高値だと偽陰性になりやすいということ)。

| (ロシュ社の添付文書) | 対象数 | 陰性 | 陽性 | 特異性 |

| ルーチン検体 (2019.12以前) |

6305 | 6293 | 12 | 99.81 |

| 献血検体 (2019.12以前) |

4148 | 4139 | 9 | 99.78 |

| 上記合計 | 10453 | 10423 | 21 | 99.8 |

| 交差反応性チェック | ||||

| 792検体(内訳の一部↓) | 792 | 788 | 4 | 99.5 |

| いわゆる風邪 | 40 | 40 | 0 | 100 |

| 従来のコロナウイルス? | 40 | 40 | 0 | 100 |

| EBV acute (IgM+, IgG+) |

105 | 103 | 2 | 98.1 |

| CMV acute (IgM+, IgG+) |

85 | 84 | 1 | 98.8 |

| SLE | 10 | 9 | 1 | 90.0 |

| VZV (Varicella Zoster) | 30 | 30 | 0 | 100 |

| ANA(抗核抗体陽性者?) | 26 | 26 | 0 | 100 |

交差反応性の一覧はこちら↓

ロシュ社の添付文書から考えられるのは、

本当は「抗N抗体:陰性」となるべきところを

(1) コロナ感染で免疫力が低下したため、EBウイルス等に感染あるいは内在するウイルスが活性化して「抗N抗体:偽陽性」となった。

(2) 私がすでに自己免疫疾患(膠原病など)になっていて、「抗N抗体:偽陽性」となった。

私の血が汚いので抗N抗体が偽陽性になっているのかもしれませんね。

2月15日(発症38日目)に、血液検査(3回目)をおこない、EBウイルスの抗体価等を調べました。1月13日(発症5日目)に熱がぶり返した原因は、コロナ以外のウイルスの活性化だったのかもしれないと思いながら。

2月15日の検査結果は下の通りです。

| 検査項目 | 結果 | 基準値 |

| 抗核抗体 | 陰性 | |

| RF定量 | 5 | 0~15 |

| CMV IgM/CLIA | ||

| IgM判定 | (-) | |

| Index値 | <0.85 | |

| CMV IgG/C | ||

| IgG判定 | (+) | |

| 抗体濃度 | 220.4 | 6.0未満~250.0以上 |

| EB-VC IgM | <10倍 | 0~10 |

| EB-VC IgG | 160倍 | 0~10 |

| EBNA-AB | 20倍 | 0~10 |

| VZV IgM | ||

| IgM判定 | (-) | |

| 抗体指数 | 0.13 | |

| VZV IgG | ||

| IgG判定 | (+) | |

| EIA価 | 17.7 |

ヘルペス系ウイルスの再燃や膠原病を示唆するような結果は得られませんでした。

つまり、「抗N抗体:陽性」が間違っている可能性(偽陽性であった可能性)はかなり小さいと考えられます。

次に、「抗S抗体:陰性」が間違っている可能性について原因を考えてみます。

アボット社の検査説明書によると、スパイクタンパクS1サブユニットの受容体結合ドメイン(RBD:receptor binding domain)に対する IgG 型抗体を検出しているとのこと。

RBDは、構造的によく保存されている部分(コア領域:変異が起こりにくい)と構造的に変化しやすい部分(ヘッド領域:変異が起こりやすい)とに分けることができるようです。

参考報告:「将来発生するSARS類縁ウイルスに有効なワクチンへ―多様なウイルスに対抗する抗体を効率的に誘導する方法の開発」(2021年、大阪大学、日本医療研究開発機構)

参考文献によると、RBD全体を免疫抗原として用いた場合、(変異の起こりやすい)ヘッド領域に対する抗体が優位に誘導されるとのこと。

これは動物実験の場合でしょうが、ヒトでも同様に、「未接種者の感染」でも、「接種後の感染」でも、RBDのヘッド領域に対する抗体が優位に誘導されているとすると、そうした抗体を検出するための試薬は「ヘッド領域に対する抗体」をうまく検出できるように改良されることでしょう。

そうすると、アボット社の試薬も(変異の多い)ヘッド領域に対する抗体の検出性能が高くなっている可能性があります。

もし元祖武漢株用にアボット社の試薬が用意されている場合、オミクロン株のRBDには対応できていない可能性が生じます。

しかし、このような可能性は次の事実が確認されれば否定されます。

(1) BML社における抗S抗体定量測定の実績において、オミクロン株登場後に陽性率が大きく低下するようなことが起こっていない(ウイルスの変異があっても十分に検出できている)。

(2) アボット社がコロナウイルスの変異にあわせて試薬のバージョンアップを繰り返し行っている。

オミクロン株が流行株に替わって1年以上が経過していますから、上記の(1)の可能性が大きく、もし必要があれば(2)が行われているでしょうが、念のためにBML社に確認します。

少し気になったのは、アボット社の抗S抗体検査キット添付書類の日付がオミクロン出現以前だったことです(オミクロン流行開始は2022年1月)。

抗体検査キットの評価:▶ 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部

BML社からオミクロン対応について具体的な回答を待つ間に、私は「抗N:陽性」が間違っていないことをロシュ社以外の検査キットでも(できれば定量的に)確認したいと思い、こうした検査キットに詳しい方のいる国立感染症研究所に問い合わせました。

感染研の専門家から、問題は「抗N:陽性」ではなく、「抗S:陰性」であると説明がありました。

とても明解な説明なので、ほぼそのままで載せておきます。

***************************************

オミクロン発生以降、ワクチン未接種者の抗S抗体は武漢株には当たらなくなってきています。ロシュ社を含めほとんどの検査キットは武漢株のスパイクに対する抗体を測定していますので、陰性になるのは、偽陰性ではなく、真の陰性と考えます。

実際にこのような感染者で武漢株に対するスパイク抗体が検出されない方では、武漢株に対する中和抗体が誘導されていないことを確認しています。

一方、このような方もオミクロンに対する中和抗体は誘導されていますので、感染したSARS-CoV-2のスパイクに対する抗体は誘導されていると考えています。

詳細なデータは下記をご参照ください。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/11118-covid19-79.html

このようなことから、中和試験ではなく、市販のスパイク抗体測定キットですが、多くで陰性になると考えます。

そのような中でも、オミクロンでも変異の少ないスパイクのS2領域の抗体を測定するキットやオミクロンのスパイクに対する抗体を特異的に検出するキットを使用すれば抗S抗体が検出されると考えていますので、検査会社にその旨を聞いてみてください。

一方、ワクチン接種後にオミクロンに感染した方は、武漢株もオミクロンも両方を認識する抗体が誘導されますので、この現象は未接種者に特有の現象と考えています。

***************************************

そこで、アボット社に確認したところ、「アボットジャパン ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG II Quant」は オミクロンに非対応 でした。

これはオミクロン出現以前に出された製品であり、その後、試薬の変更等はなされていないとのことでした。

次に、ロシュ社に オミクロン対応の抗S抗体検査キット があるかを確認したところ、「Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S RUO」がオミクロンにも対応できているとのことでした。

「Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S RUO」の添付書類の日付を見ると、オミクロン流行後に改訂が行われていました。

ロシュ社は常に、新規変異が検査に与える影響の有無を確認していました。

「弊社では新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株の弊社検査薬への影響を継続的に確認しております。VOC(Variant of Concern)に分類された B.1.1.529 系統とその亜種の変異株(別名:オミクロン株、下位系統である BA.4.6、BF.7、BA.2.75.2、BQ.1、BQ.1.1、XBB、BM.1.1.1 等を含む)について配列を分析した結果、弊社が提供する製品(体外診断用医薬品および研究用試薬)につきまして、下記の通り測定への影響はないことが確認されました。その他の製品につきましても、引き続き調査を進めて参ります。(2022年11月ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)」

その後、ロシュ社は「SARS-CoV-2新規変異株の検査への影響について」という専用ページを作成したようです。

これらのことをBML社に伝えたところ、ロシュ社の抗S抗体検査キットによる測定も行っているということだったので、そちらで血液検査を受けることにしました(「新型コロナウイルス抗体定量/ECLIA」依頼コード:13620)。

「抗N:陽性、抗S:陽性」となれば、一件落着です。

3月15日(発症66日目)に、血液検査(4回目、抗体検査3回目)をおこないました。抗N抗体については(もともとオミクロン対応なので)1回目、2回目と同じ検査キットを用い、抗S抗体についてはロシュ社のオミクロン対応の検査キットを用いました。

しかし結果は、またしても

「抗N:陽性、抗S:陰性」

となりました。

結果を見たゴキブリの反応:「ガーン😨」

あと残る確認検査は「ウイルス中和試験」のみとなります。はたして中和能力があるのかどうかです。

国立感染症研究所に相談したところ、BML社が中和試験の外注検査をしているらしいとの助言をいただきました。

ウイルス中和試験は、バイオハザードレベル3以上の実験室での検査になるため、試験を受けるための条件を整える必要があり、受検はかなり難しく思えましたが、関係者のご厚意により、4月3日(発症85日目)に採血して、「新型コロナウイルス(オミクロン BA.5 株)の中和試験(感染研法)」を受けることができることになりました。

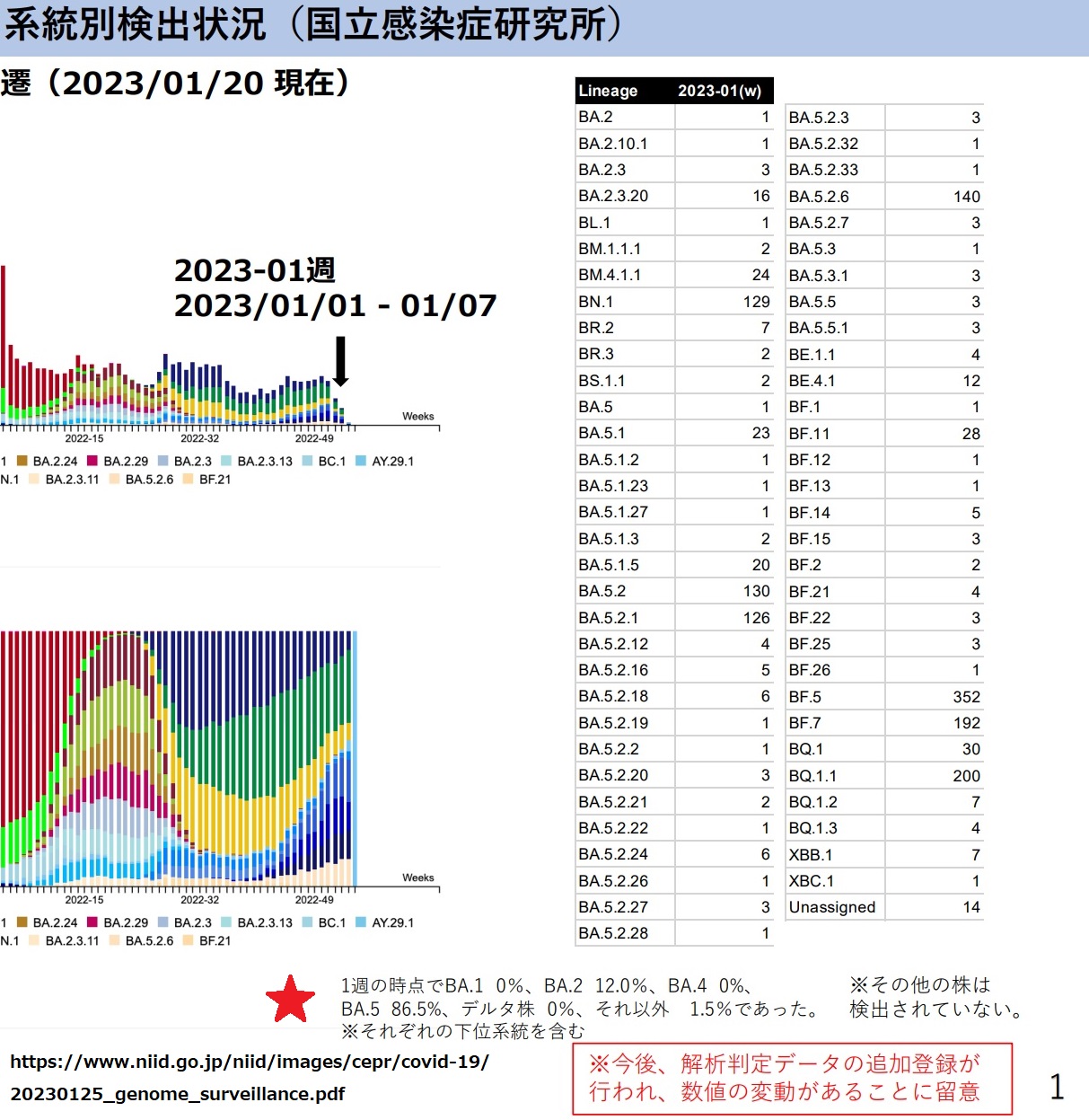

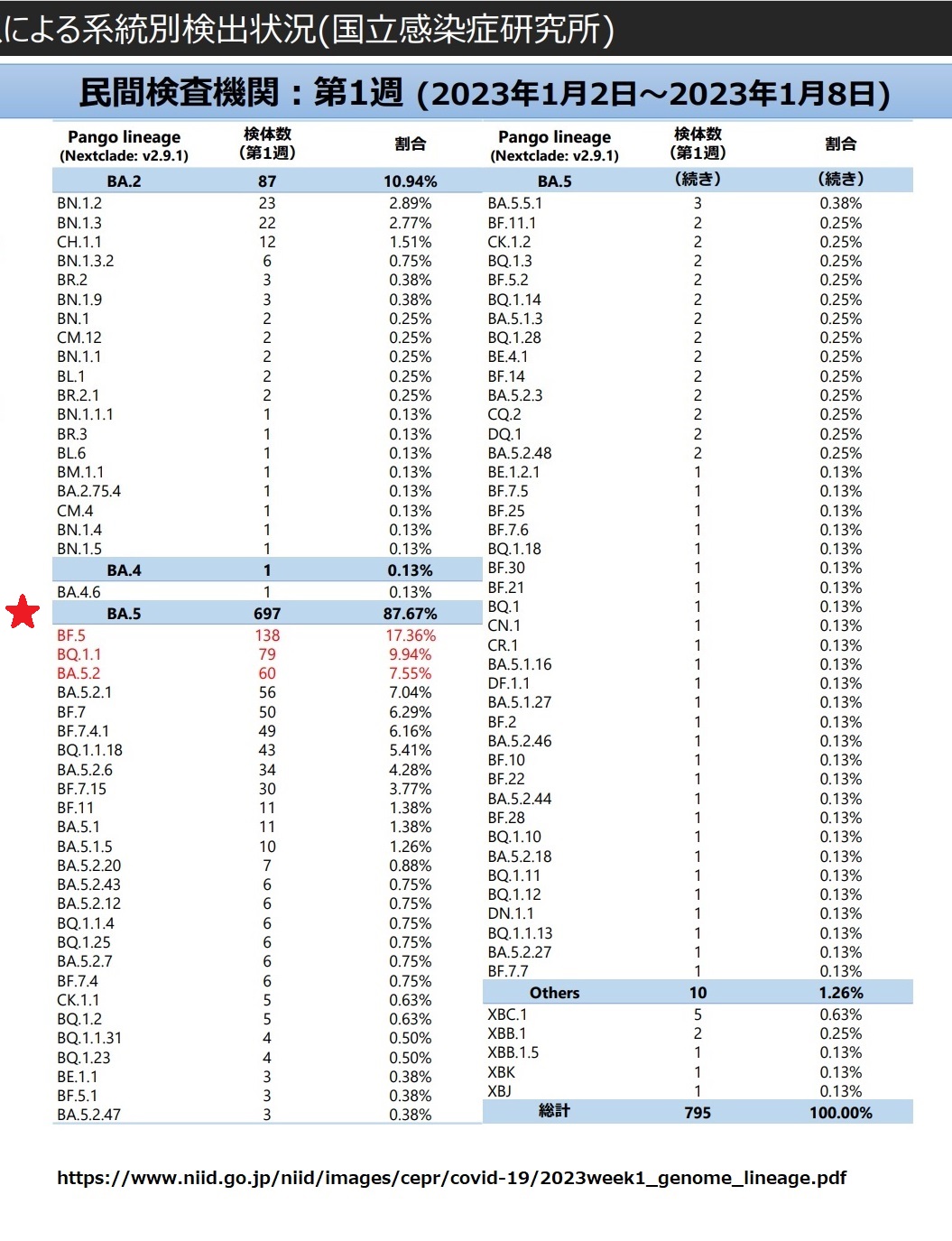

国立感染症研究所による「新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出状況:国内 新型コロナゲノムの PANGO lineage 変遷(2023/01/20 現在)」によると、(私が感染した)2023年第1週の時点で「BA.5 系」が 86.5 % となっています。

国立感染症研究所が報告した「民間検査機関の検体に基づくゲノムサーベイランスによる系統別検出状況:第1週 (2023年1月2日~2023年1月8日)」でも、日本における変異株の約9割が「BA.5 系」となっています。

(参考:NIID(国立感染症研究所)の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報ページ:▶ ▶ ▶)

都内居住、電車通勤で横浜勤務の私が1月初めに感染したコロナは、おそらく「BA.5 系」でしょう。

ロシュ社の抗S抗体測定キットは、試験した範囲内で主要な「BA.5 系」に対応できていることが確認されています。

そのロシュ社のキットで「抗S抗体:陰性」となった私の血液は、中和試験でオミクロンの BA.5 株による細胞感染を阻止するでしょうか?

先に、中和試験の結果を貼ります。一番下の「4回目(85日目)」の部分になります。

結果を見たゴキブリの反応:「ポカーン????????」

なにしろ ウイルス中和試験についての予備知識ゼロ です。

判定の基準値は「5倍未満が中和能力なし、5倍以上が中和能力あり」という区分になっています。

私の血清の中和試験結果は「10倍」でした。

はたして「10倍」の中和能力は、弱いのでしょうか?、強いのでしょうか?。

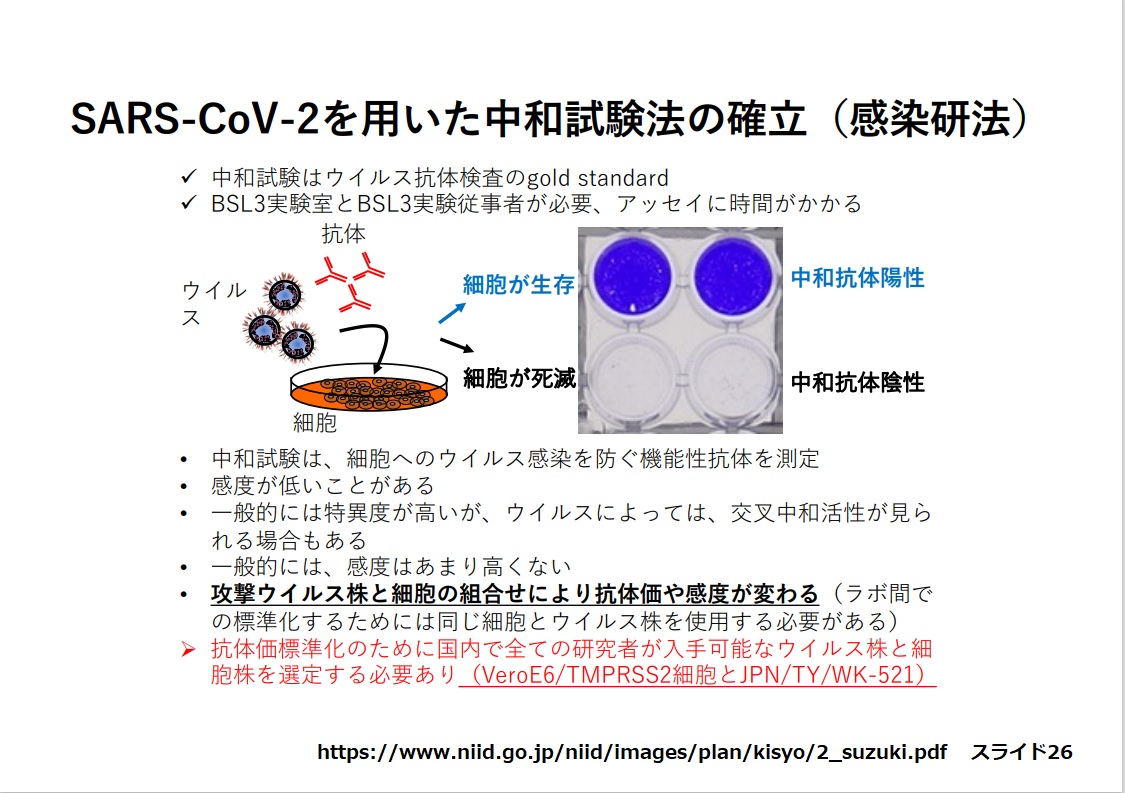

まずウイルス中和試験について(調べたので)説明します。

被検者の血清(抗体等が含まれています)、コロナウイルス(BA.5 株)、コロナウイルスに感受性のあるヒトの培養細胞を用意します。

血清の原液(x1)、5倍希釈(x5)、10倍希釈(x10)、20倍希釈(x20)、・・・と薄めた希釈血清を作ります。

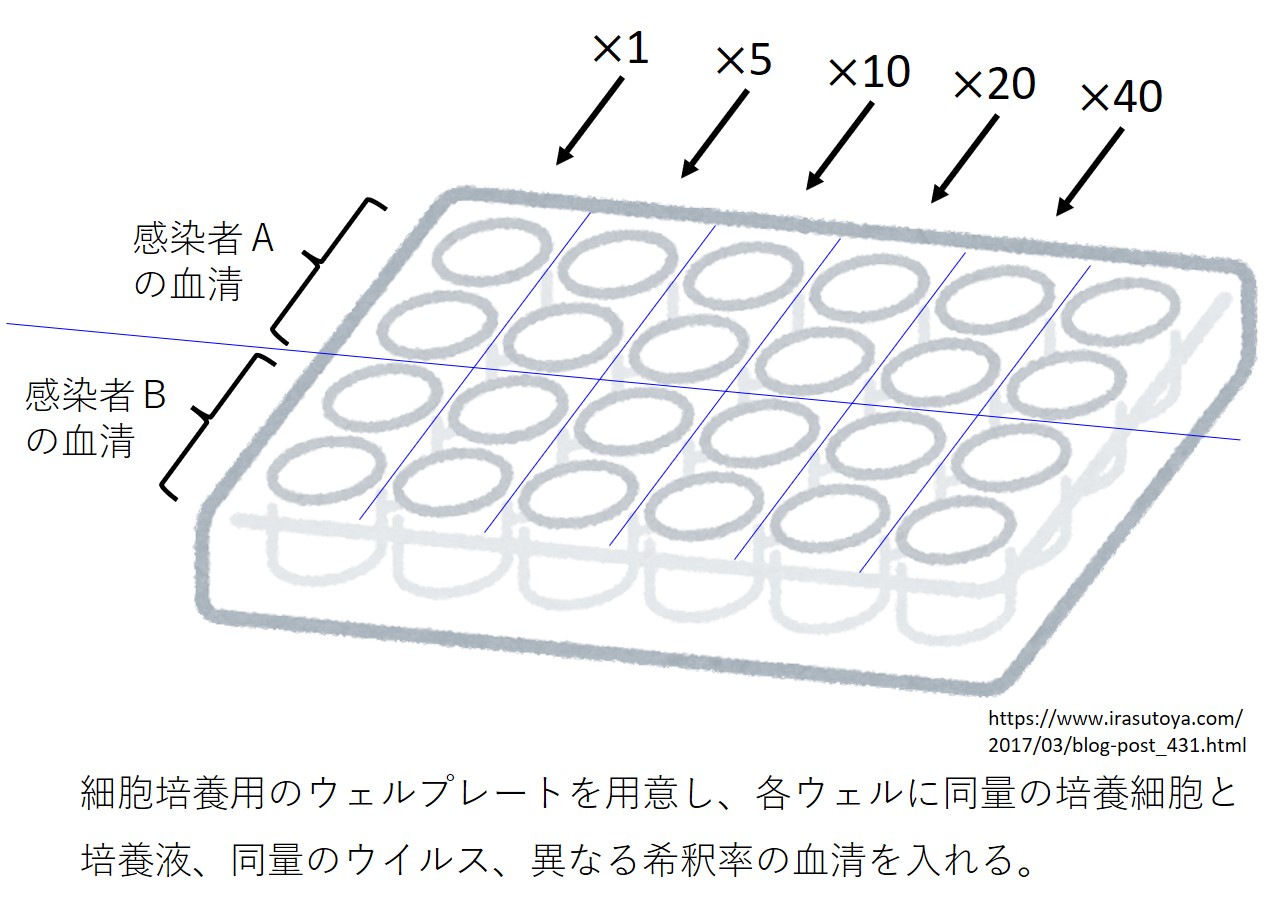

次図のように、細胞培養用のウェルプレートに培養細胞、ウイルス、希釈血清をいれ37℃で細胞を培養します。

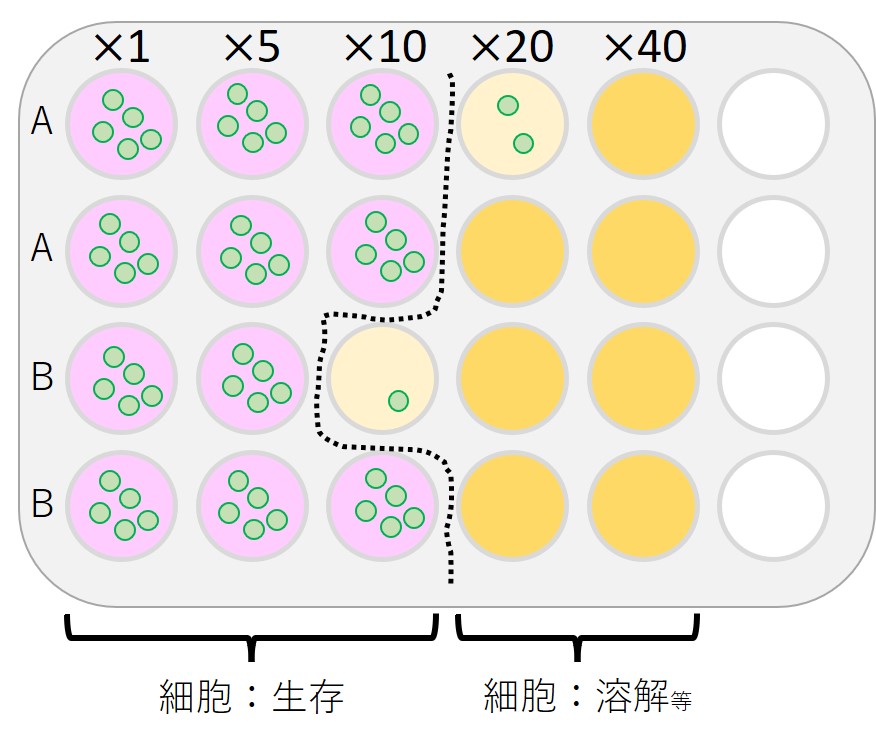

培養中にウイルスによる感染を阻止できなかった希釈血清のウェルでは、細胞が感染により膨張したり、崩壊したりします。

一定時間の培養後、次のような結果になったとします(イメージ図)。

ウイルス中和試験の結果の「10倍」がどういう培養結果を意味するかは、判定方法(100%法か、50%法か、それ以外か)により異なります。

100%法だと、被検者Aは中和試験「10倍」、被検査Bは中和試験「5倍」と判定されます。

50%法だと、被検者Aも被検者Bも中和試験「10倍」と判定されます。

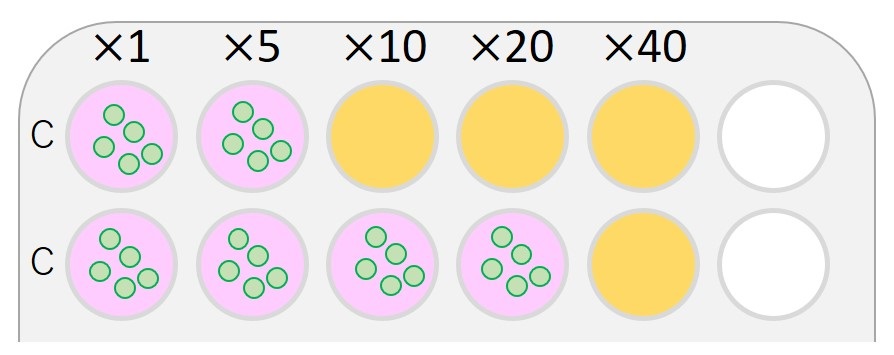

次図(被検査C)のようになった場合、5倍と20倍の中間を採って「10倍」とされます。

この「5倍」と「10倍」の違いが大きいかどうかは、そもそも普通のコロナ感染者で中和試験が何倍程度であるのかによって決まります。

もし普通の感染者の中和試験は「1280倍」を超えているよ、ということであれば、「5倍」と「10倍」の違いは無視できるレベルでしょう。

私にはコロナウイルス中和試験の経験はないので(ド素人なので)、「10倍」の中和能力が強いのか弱いのかわかりません。

そこで、国立感染症研究所の資料に頼って検討します。

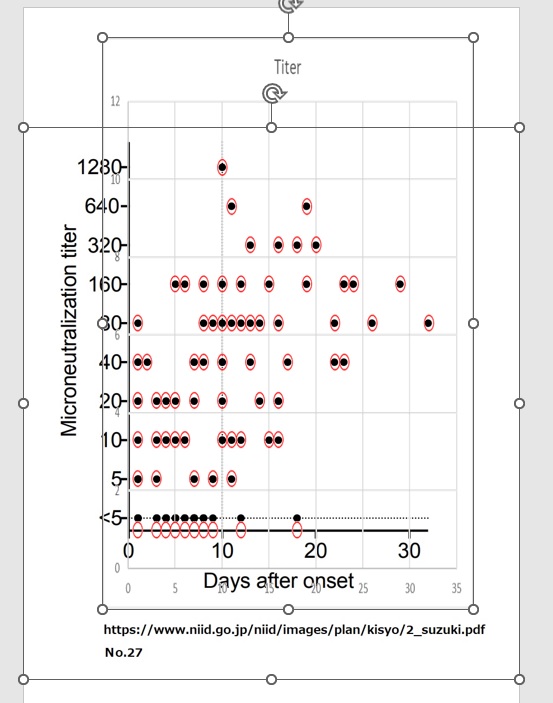

令和2年度希少感染症診断技術研修会のスライド資料「COVID-19の抗原・抗体検査について(鈴木忠樹)」を用います。スライド26番から中和試験の説明が始まっています。

スライド27番に中和試験のデータがあります。令和2年の資料ですから、mRNAワクチンの接種開始前に感染した人のデータです。

私の中和試験は発症85日後の血清を用いて行われました。

「85日後の中和試験で10倍」という結果の中和能力が強いのか弱いのかの比較は85日後のデータで比較する必要がありますが、この資料のデータは32日後までです。

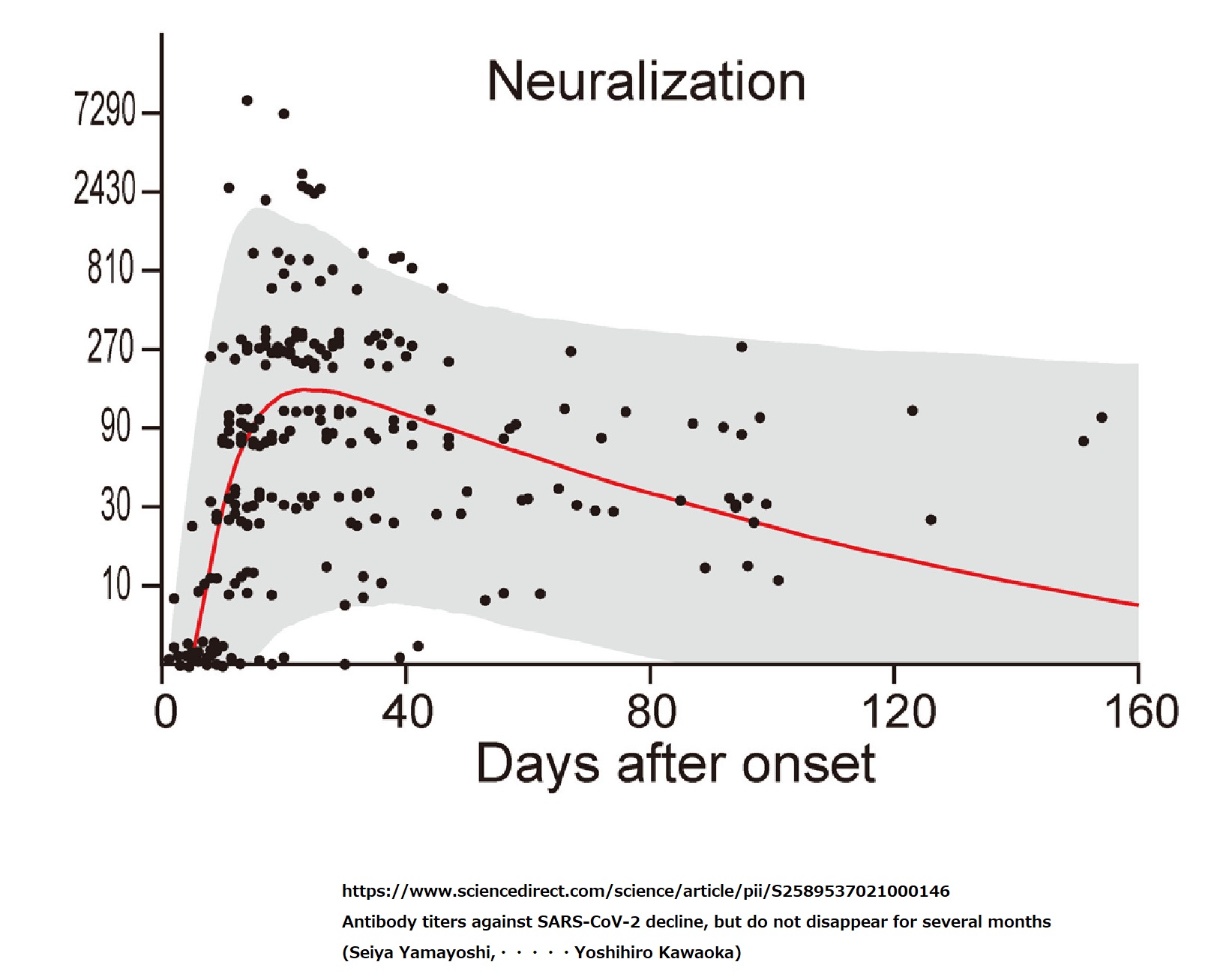

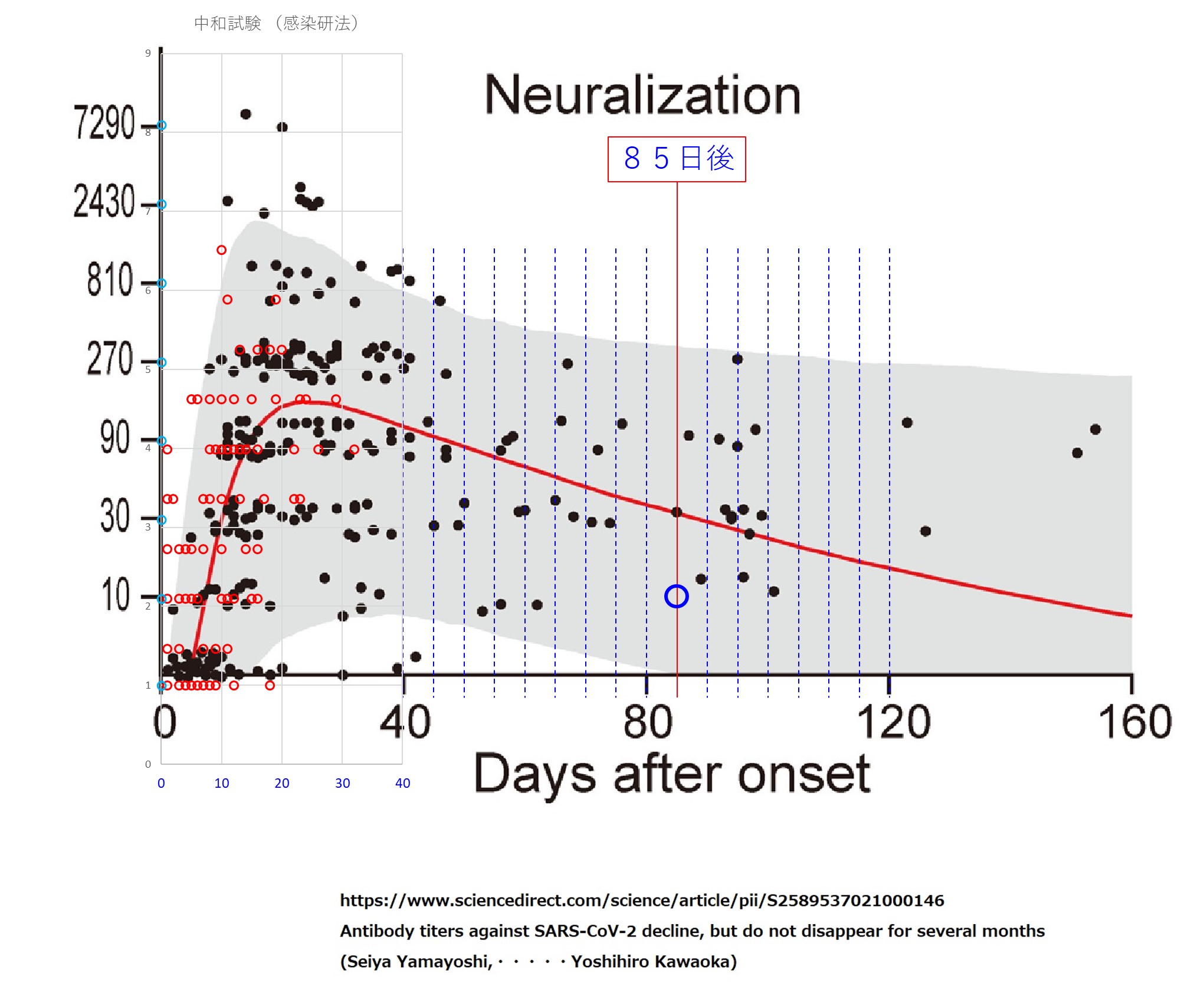

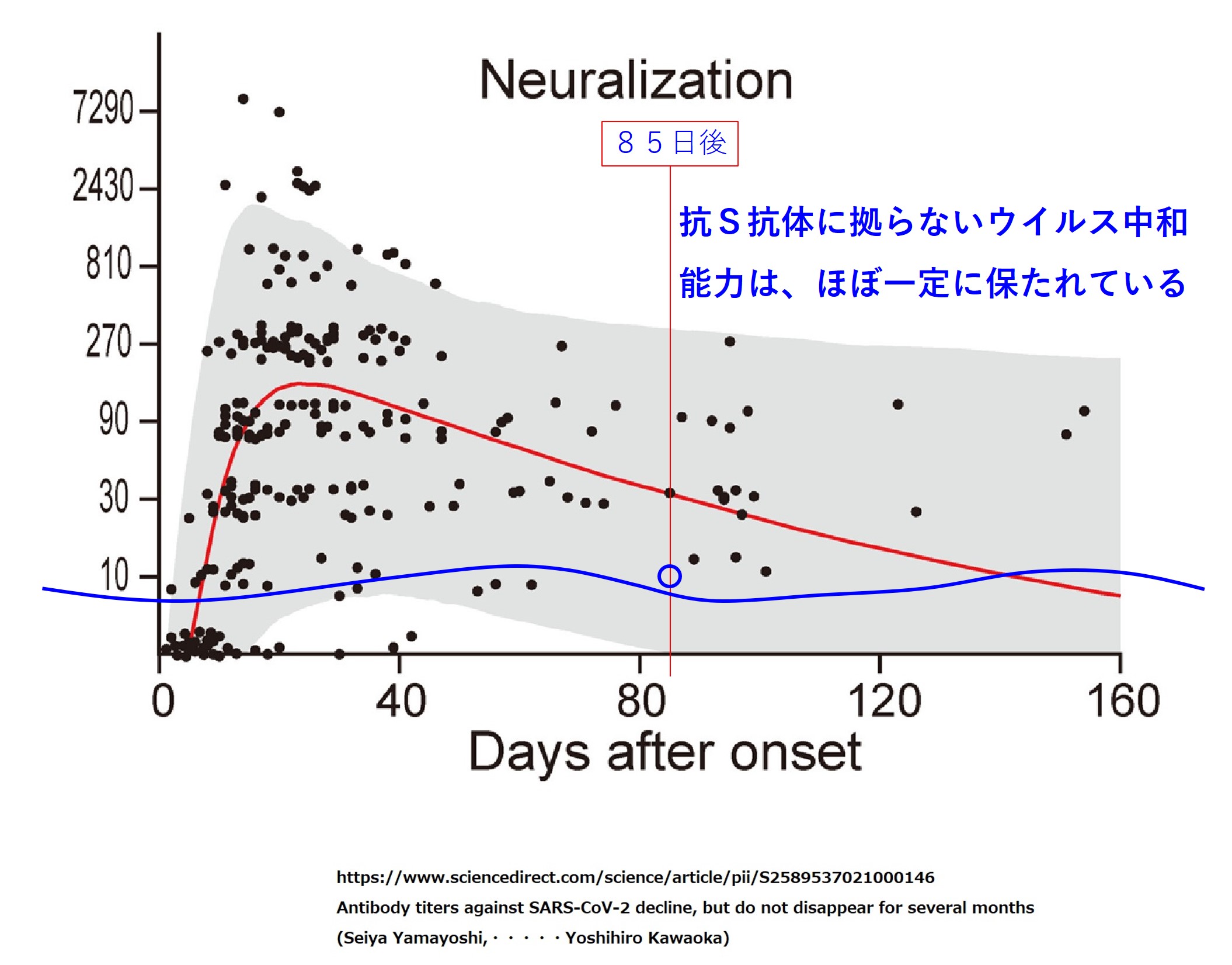

東京大学医科学研究所等(以下、東大医科研)による研究発表には、発症100日後を超えて測定した中和抗体価も載っています(Antibody titers against SARS-CoV-2 decline, but do not disappear for several months)。

問題は、国立感染研の「感染研法」と呼ばれる方法で中和試験が行われたかどうかです。

研究機関に直接問い合わせても良いのですが、ここでは感染研のデータと東大医科研のデータを重ね合わせて大きなズレが無いかを確認して済ませます。

まず感染研のデータを読み込みます。読み込んだデータを散布図にして、データの読み間違いがないことを確認します。

次に、感染研のグラフの縦軸(対数軸)を東大医科研のグラフに合わせ、重ね合わせてみました。感染研のデータは赤丸 ○ です(0日にダミーデータを入れて縦軸の間隔を合わせています)。85日後の私のデータは青丸 ○ です。

東大医科研の中和試験が「感染研法」だったかどうかは分かりません。

国立感染研のデータと比較すると、東大医科研のデータは、縦軸(中和抗体価)方向での分布の帯を形成する階段状構造(10倍、30倍、90倍といった希釈率)は見られますが、ひとつひとつの帯の中でもかなりバラついていることがわかります。

東大医科研の研究は多機関共同研究であり、中和試験も複数の研究施設で行われたデータを集めた可能性があることや、同じ頃に感染研が中和試験の標準化を呼びかけていることなどを考慮すると、東大医科研のデータの多くは「感染研法」ではなかった可能性が考えられます。

それでも、AIではなく、天然知能の目で両分布を比較すると、よく似ていることに気付きます。

そのため東大医科研のデータを使って、発症85日後の中和抗体試験「10倍」について評価できると考えられます。

グラフで実際にプロットされている黒丸 ● の分布と見比べると、発症80日後以降のデータの中で 「10倍」は最下位クラスの値 であることがわかります。

発症85日後の私の血清が持つ中和能力「10倍」は、他の感染者に比べて「弱い」ということです。

したがって、中和試験結果の評価に基づいて考えると、私の発症66日後の「(オミクロン対応)抗S抗体:陰性」という結果は妥当なものだったと考えられます。

以上より、次の可能性がとても大きいと判断できます。

(1) 抗N抗体:陽性

(2) 抗S抗体:陰性

(3) 弱い中和能力が認められる

(3)は、あとでもう少し

具体的な表現に変えます。

ウイルスのスパイクタンパクに対する抗体が無いに等しいのに、弱い中和能力がある原因は何でしょうか?

それは、「抗S抗体以外の中和物質」が私の血清中に存在しているということです。

そのような中和物質の候補はあります。

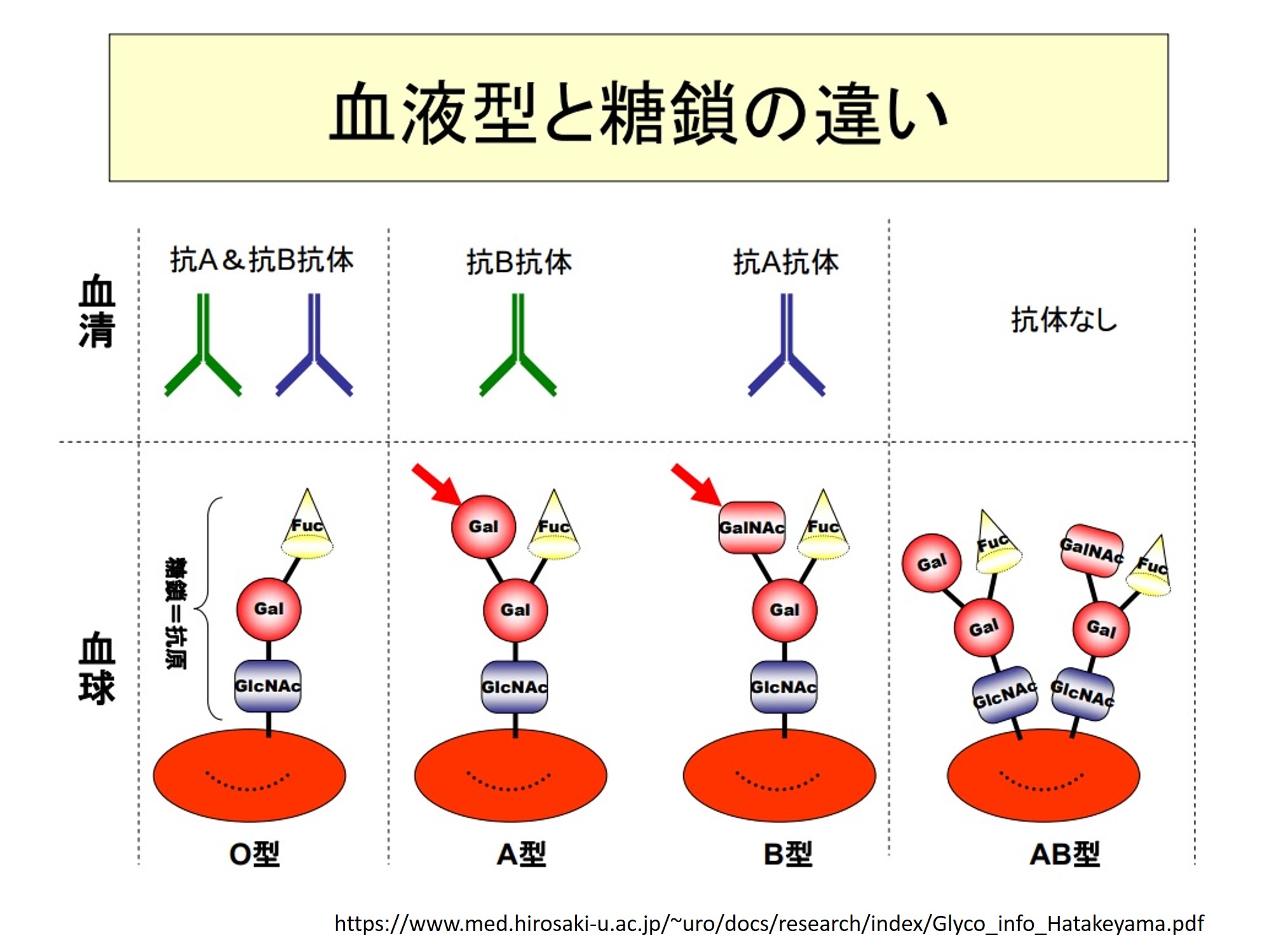

例えば、タンパクに付いた糖鎖(とうさ)の違いを識別して結合する抗体 です。

糖鎖とは、糖(ブドウ糖、果糖、ガラクトースなど)が鎖のように連なったものです。

他にも、細胞のウイルス耐性を高めるような物質や細胞側の受容体に結合する物質など も中和物質の候補となります。

ここでは主に、「抗S抗体でない中和抗体」の可能性について追求します。

他の候補(細胞のウイルス耐性を高めるような物質や細胞側の受容体に結合する物質など)の可能性についても追及したいのですが、この天然知能はそうした物質について考察する知識に乏しいためです。

以下に、ネットにあるいろいろなウェッブページを紹介しますが、専門的で難解なページを詳しく読む必要はなく、(私と同じように)サラッと見るだけでかまわないでしょう。

さて、新型コロナウイルスのスパイクタンパクは表面に糖鎖がビッシリと付いているそうです。

Nature ダイジェスト(Vol.18 No.10)「新型コロナウイルスが細胞に侵入する仕組み」 には、次のようなイメージ図が載っています(灰色のホコリのように描かれているのが糖鎖です)。

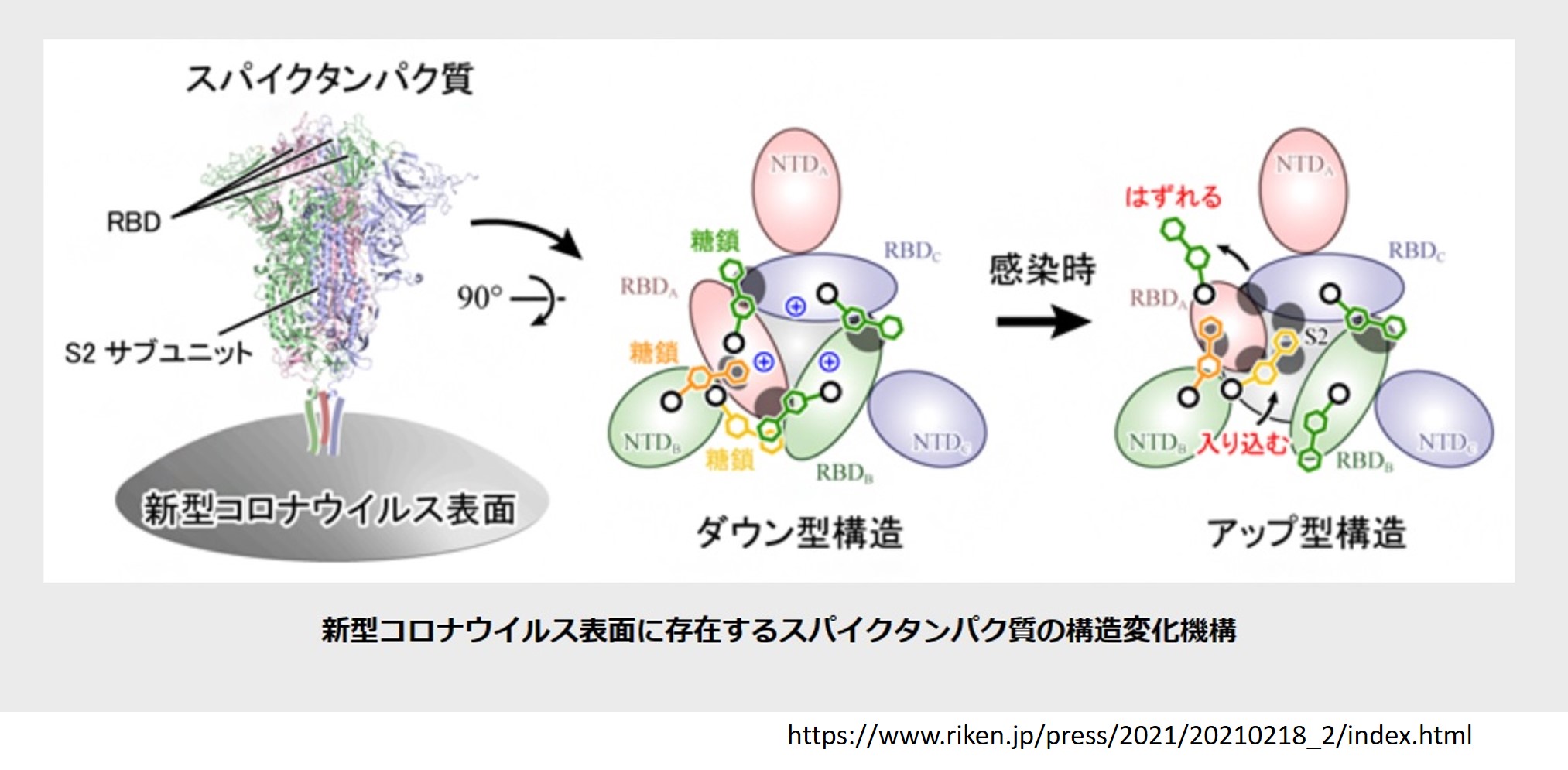

スパイクタンパクの先端に受容体結合部(RBD:Receptor-binding domain)があり、ヒト細胞の表面にある受容体(receptor)、特に ACE2(Angiotensin-converting enzyme 2)という受容体に結合することでウイルスは細胞内へ侵入します。

その結合に糖鎖が重要な働きをしていることを理化学研究所が解明しています。

スパイクタンパクの RBD は、ダウン型構造からアップ型構造に変化すると ACE2 への結合性が増しますが、その際に RBD 付近の糖鎖が動いてアップ型構造の安定化に寄与しているそうです。

参照:→ 新型コロナウイルス感染の分子機構を解明-医薬品の分子設計に貢献する「富岳」による新しい知見-

参考(この構造変化を利用している感染増強について):→ 新型コロナウイルスの感染を増強する抗体を発⾒ ―COVID-19 の重症化に関与する可能性―

医薬品の開発分野では、この糖鎖の動きを妨害することでウイルスの感染力を落とそうという試みが行われているようです。

RBD 付近の糖鎖をターゲットとする研究内容をまだ見つけていませんが、スパイクタンパクの糖鎖全体をターゲットとする研究の例:→ 新型コロナウイルスの感染を阻害するペプチドを発見 -スパイクタンパク質の変異しにくい部位に作用し、種々の変異株にも効果がある阻害剤の開発に期待-

「タンパクに付いた糖鎖の違いを識別して結合する抗体」は、ヒトの血液中にも存在しています。

例えばABO式血液型の「抗A抗体」や「抗B抗体」です(いずれも IgM 型です)。

A型、B型、O型の違いは糖鎖の違いです。

パッと見てわかる資料(弘前大学医学部泌尿器科畠山真吾さんのスライド 11 番です):→ 「糖鎖の基礎知識」の 11 番(描かれている抗体の形は IgM 型ではないことに注意)

参考記事:→ ABO 式血液型と抗原抗体反応について 日本動物学会Q&A

ヒトの血液型は500種類以上あるようです。

その中には、ABO式血液型のように、糖鎖の違いを識別して結合する抗体もあるようです。

こうした抗体が、「感染によって誘導された抗S抗体」ではない中和抗体 として働いている可能性があります。

抗A抗体など「糖鎖の違いを識別して結合する抗体」が具体的に、どのようにスパイクタンパクに働いているかの解明はまだのようですが、今後研究は進むことでしょう。

参考記事:→ 新型コロナ感染率「血液型で異なる」科学的根拠 なぜ「O型は重症化しづらい」と言われるのか(2021.09.11, 東洋経済ONLINE)

以上のことから、私の発症85日後の血清が持つ「10倍(感染研法)」の中和能力は、感染したから得た中和能力ではなく、感染前から、ふだんから保持されている中和能力 であると考えられます(下図の青線)。

この「10倍」の中和能力は体質的なものでしょうか(ちなみに私はO型です)、それともこの3年間、日常的にコロナ感染者と接触し続けてきたことによる一時的なものでしょうか(接触をやめれば衰えていく)、あるいはその両方でしょうか。

私は、その両方だろうと考えています(参考:日本人のファクターX)。

(ここでは検討しませんが)抗体以外でも、細胞のウイルス耐性を高めたり、細胞側の受容体に付着してスパイクの結合を妨害する物質なども中和物質の候補です。

なお、摂取量が少ないので、そうした効果は発揮していないと考えられますが、私はコロナ騒動の始まる少し前からゴキブリのメタボ対策として 5-アミノレブリン酸(5-ALA:5-Aminolevulinic acid)を服用しています。商品名は「糖ダウン(SBIアラプロモ株式会社)」、5-ALA 服用量は 15 mg/day と少なく(治療用服用量の数十分の一)、中和能力としては期待できない量のようです。

参考:「NetIB-NEWS 2021.06.03」、「長崎大学 2022.04.12」

以上の検討をもとにして私の検査結果を書き換えると次のようになります。

(1) 抗N抗体:陽性

(2) 抗S抗体:陰性

(3) 抗S抗体に拠らない弱い中和能力が認められる

この中和能力が、コロナ発症の1年後も、2年後も維持されているのか興味あるところですが、ウイルス中和試験はいつでも誰でも受検できる試験ではないので、フォローアップ検査は諦めます。

では、いよいよ本丸に攻め込むことにします。

何故に、感染後「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」となったのか。

「ゴキブリN+S-」問題 を解くことにします。

1.コロナウイルスによる免疫抑制説

2.コロナウイルスに対する免疫寛容説

3.獲得免疫系による事前学習説

コロナウイルスによるヒト免疫系に対する抑制が発達して、スパイクに対する抗体産生を妨害している可能性が考えられます。

しかしウイルスによる免疫抑制説では、なぜ抗S抗体産生だけを妨害し、抗N抗体産生を妨害しないのか、それを説明するのが難しくなります。

なぜならば抗原提示から抗体産生に至る経路は、抗Sも抗Nも共通だからです。

リンパ球数の長期的な減少など、ウイルスによる免疫抑制は起こっていますが、「ゴキブリN+S-」 の理由ではないと考えられます。

なお、コロナ感染による免疫抑制は、だいたい数カ月間続くと考えてよいようです。個人差が大きく、人によっては半年以上続き、日和見感染を繰り返すことがあります。

ゴキブリの場合、気だるさが1カ月続いており、少なくとも発症後1か月以上は免疫が少し低下していたと考えられます。

mRNAワクチンを何回も接種している人は、4回目頃から「IgG4」型の抗S抗体 が増えているそうです。

(参考;「IgGのサブクラス」についての簡単な説明:▶ ▶ ▶ )

(報告;私はまだ読んでいませんが:Class switch toward noninflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination)

(報告;私はまだ読んでいませんが:IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein)

「IgG1」型の抗S抗体がスパイクにくっついたウイルスは食細胞等の攻撃を受けやすくなります。

しかし「IgG4」型の抗S抗体がくっついたウイルスは免疫細胞の攻撃対象になりづらくなるようです。

「IgG4」型の抗S抗体はスパイクにくっついてウイルスの感染力を弱めますが、免疫系がウイルスを見つけて排除する力も弱くなります。

「IgG4」型が増える理由やその影響など詳しいことは研究中のようですが、何回もの接種で繰り返し同じスパイクの刺激を受けた免疫系が疲労し、もうスパイクの排除はあきらめて、共存の道を探り始めるのかもしれません。

ヒトのような多細胞生物とウイルスとの関係は、けっして完全に排他的な関係ではありません。

(参考書:「ネオウイルス学(河岡義裕編)」集英社新書、2021年)

(参考;「IgG4関連疾患」について:▶ ▶ ▶ )

ゴキブリの感染後の「抗N:陽性、抗S:陰性」も、免疫寛容 ではないかと疑うことが可能です。

あまりにも多くのコロナウイルスと接触を続けたので、ゴキブリの免疫系はウイルスの積極的排除をあきらめ、代わりに ウイルスとの共存を図るため「排除に役立つ抗S抗体」の産生を自ら抑制し、「排除に役立たない抗N抗体」の産生を放任したのではないか と。

ただしゴキブリの場合は、同じスパイクの刺激が延々と繰り返されたのではないので、mRNAワクチン接種者におこる免疫寛容(?)とは別の機序が働いているのでしょう。

そもそもmRNAワクチン接種者は、感染後に抗S抗体を産生します。

「ゴキブリN+S-」=「免疫寛容」説 は、正しい可能性があります。

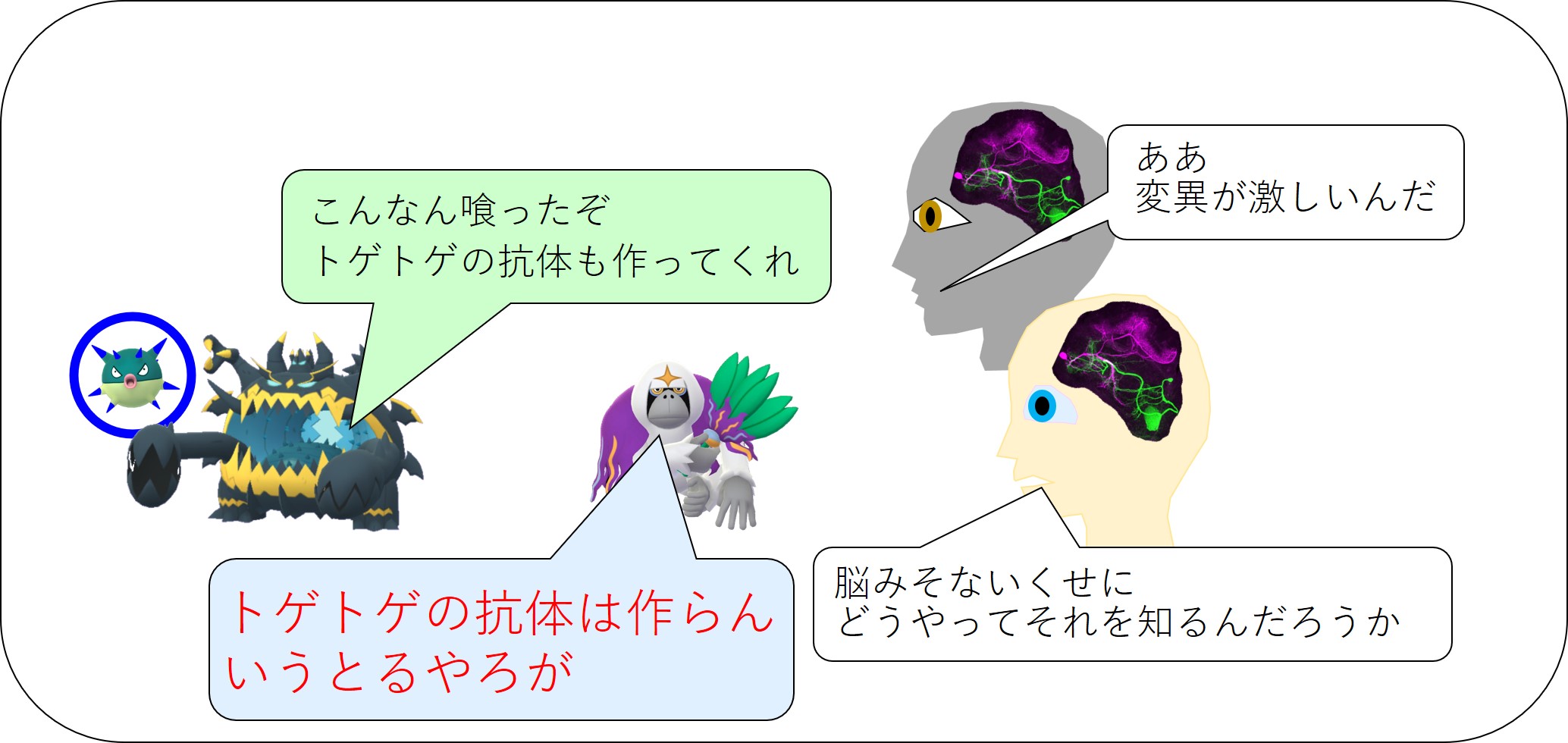

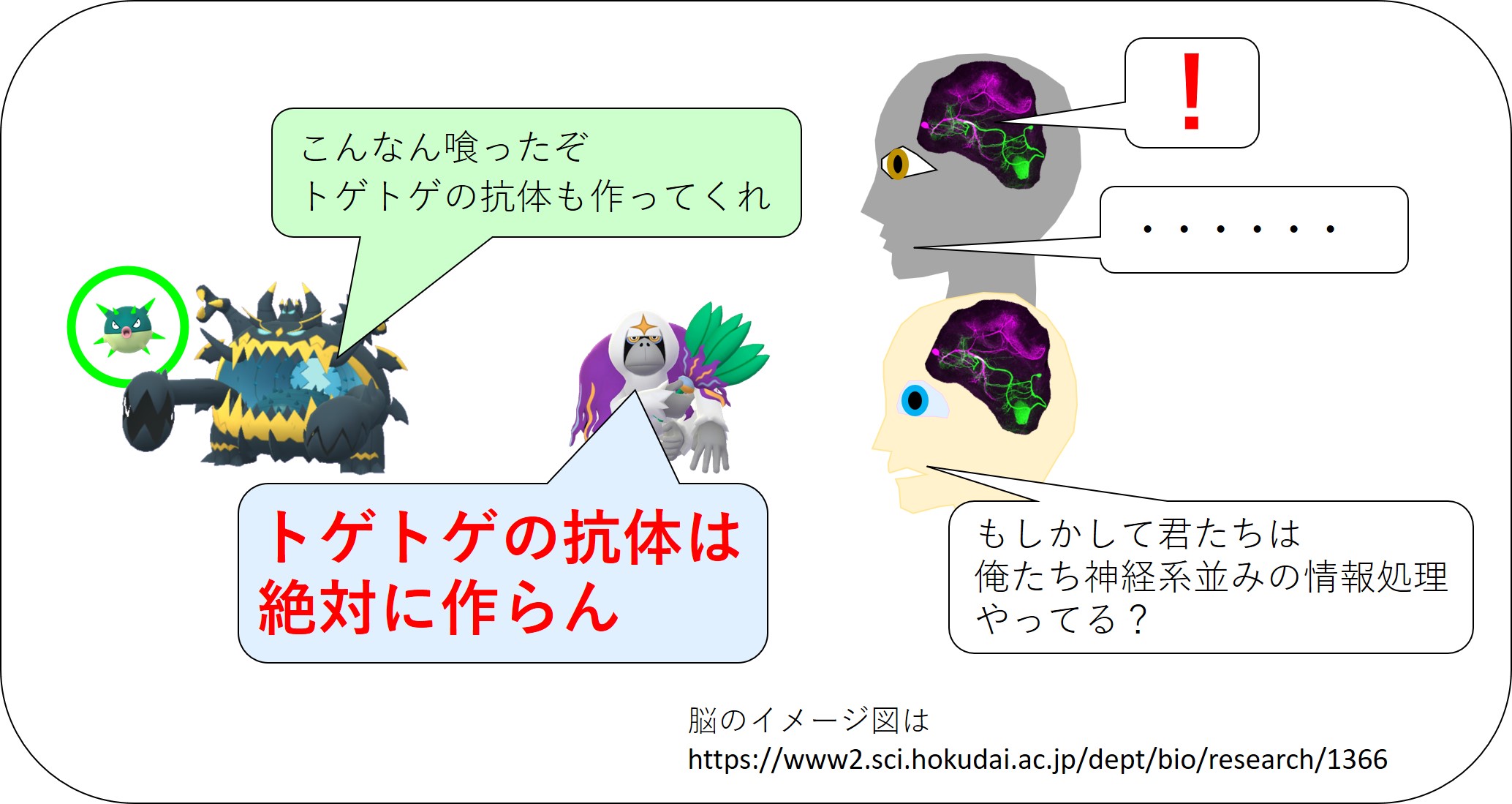

獲得免疫系は日々接するあらゆる微生物について分析し、感染した時の対応について事前準備をしている可能性があります。

米国は、世界中のあらゆる国との戦争計画を持っているそうですが、獲得免疫系もふだんからそういう仕事をしていると仮定すると、ゴキブリはスパイクの様々な変異を持つコロナウイルスと日々接触していたので、コロナに対する戦争計画の中で「開戦後も抗S抗体は製造しない、武器として用いない」と決めた可能性があります。

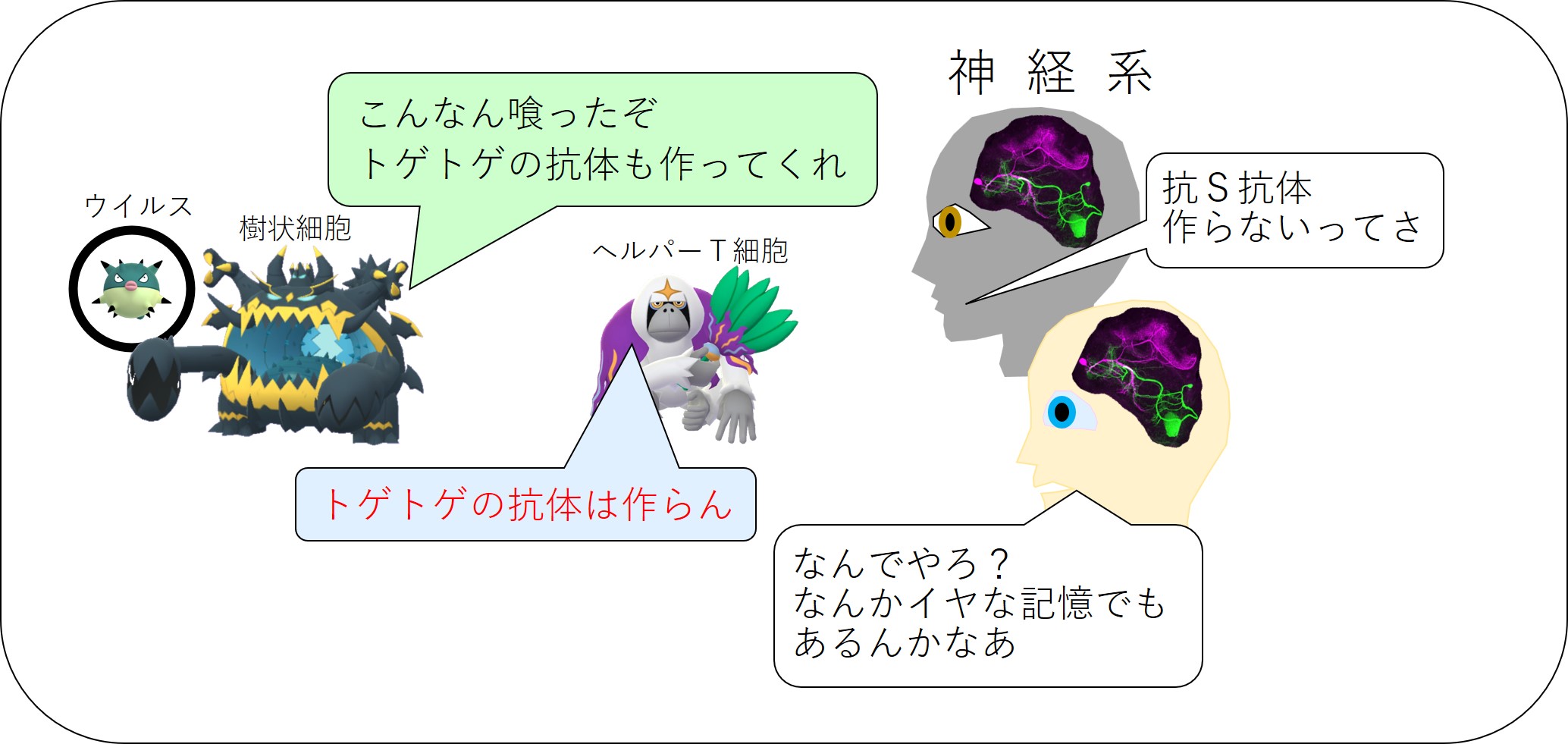

ヒトの身体内で、難解かつ複雑な情報処理を行っているものの代表が「神経系」と「免疫系」です。

ヒトの脳には神経系の情報処理の方が理解しやすいようです(脳そのものが神経系なので当然のことでしょう)。

免疫反応は、神経系(脳みそ)の予測の斜め上を行くことが少なくないことから「免疫の闇(めんえきのやみ)」という言葉が生まれたようです。

免疫系による情報処理方法には謎が多いようです。

今回の新型コロナ騒動以前より、ヒトの免疫系はコロナウイルスに対しては「抗体に頼らない傾向」のあることが指摘されていました。

感染しても軽症なら抗体を産生しない、あるいは産生するようになってもすぐに産生をやめる。重症化していくときは、それを追いかけるように、まるでやむを得ず無理やりに抗体を作るように見える。そういったことが指摘されていました。

では、なぜ人の免疫系は「コロナウイルスに対して抗体に頼らない傾向」を持つのでしょうか。

その理由はまだ不明のようです。免疫の闇のひとつでしょう。

少なくとも「コロナのスパイクは変異が多いから」という理由ではないようです。

ヒトが血液中に保持できる抗体量には上限があります。免疫グロブリン(抗体)が多すぎると血液がドロドロになって流れが悪くなるからでしょう。

保有量が制約されているので、少しでも役立つ抗体を多く保有するように免疫系は発達してきたはずです。

コロナウイルスの主要な抗原であるスパイクはとても変異が多いので、スパイクに対する抗体は短期的には役立っても、長期的にはあまり役立ちません。

そこでヒトの免疫系は、長い進化の過程を経て「コロナウイルスに対して抗体に頼らない傾向」を持つに至った可能性が考えられます。

しかし、免疫系はどのような仕組みで、繰り返し感染してくるウイルスが「同種のウイルスであることを確認」し、「同じスパイクにおいて変異が速いことを確認」しているのでしょうか。

そういう作業をヒトの神経系(つまり脳の活動)は行っています。科学者がウイルスRNAの塩基配列を求めて比較するといった作業をやっています。

神経系は、Nタンパクは変異が少なく、スパイクは変異が多いこと、またスパイクの中でもヘッド領域は変異が多く、コア領域は変異が少ないことを見出しました。

しかし免疫系は、それに対応してスパイクのコア領域に対する抗体を増やすといったことはしていないようです。

免疫系はどうやって情報処理しているのでしょうか。

「変異が多いことを学習していく」具体的な仕組みを免疫系は持っていないように見えます。

(まさか免疫系が微生物についての情報を神経系に渡し、神経系に記憶させ比較させるようなことはやっていないと思いますが・・・)

また、RNAウイルスであるインフルエンザウイルスの抗原は、コロナに負けないくらい変異が多いですが、その抗体の産生は何年も続くようです →→→ 「画期的な技術力で新型インフルエンザのパンデミックを阻止する!」 90歳以上の人は新型インフルエンザに強い?(科学技術振興機構、2016年)

インフルエンザウイルスもコロナウイルスも、変異は多く、抗体はすぐに役立たなくなります。

ではなぜインフルエンザの抗体は長年保持され、コロナの抗体はすぐに消退するのでしょうか。

これはスパイクの変異しやすさだけでは説明できません。

もしコロナウイルスによる免疫抑制力が発達して抗体産生を妨害しているのであれば、インフルエンザとの違いを説明できまが、「コロナウイルスによる免疫抑制説」は否定的です。

ということで、理由はまだ不明ですが、ヒトの免疫系は「コロナウイルスに対して抗体に頼らない傾向」を持っていることを観察された事実として受け容れることにします。

もちろん、そういう傾向があるからといって、「やっぱり、抗S抗体を作らない方がイイんだ」と単純に結論をつけることはできません。

ヒトの免疫系の「コロナウイルスに対して抗体に頼らない傾向」を持つ理由は不明であり、「抗体に頼らない傾向」がどのような状況においても良いことだとは限らないからです。

ヒトの免疫系の「自然な反応」が生命を脅かすことはごく普通に起こっています。「自然」だからイイなんてことにはなりません。

進化の過程でちょっとした不具合が起こり、コロナとの戦いで抗体をうまく利用できなくなった可能性もあります。重大な不具合でなければ遺伝的に淘汰されずに残ります。

コロナとの関りにおいて、ヒトに有利なことなのか不利なことなのかも分からないけれど、ここでは「そういう傾向がある」ということを前提にして考えようということです。

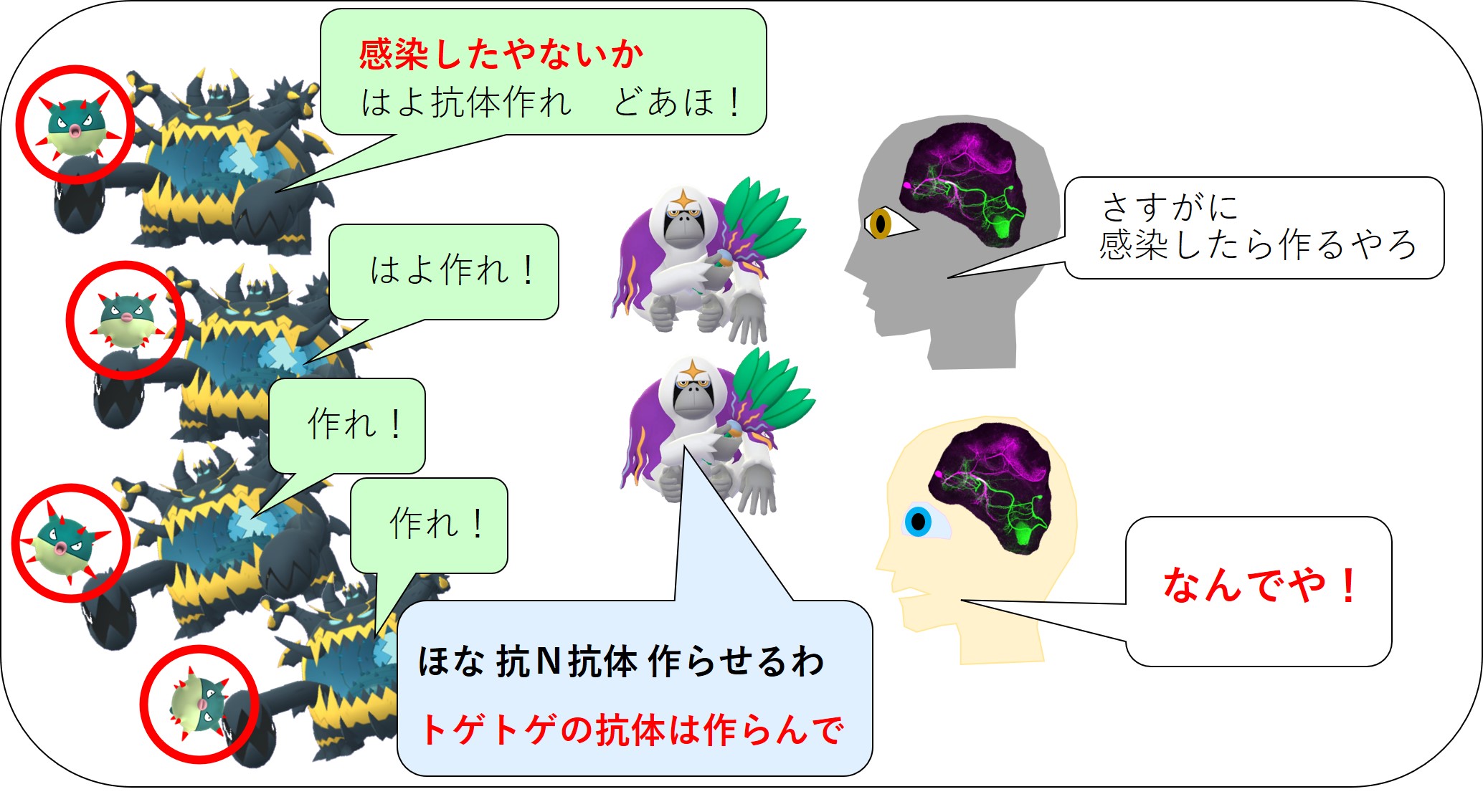

さて、ゴキブリ野郎が発熱外来でコロナ感染者と濃厚接触を繰り返す過程で、ゴキブリの免疫系は様々な変異株と戦ってきました。

その歴戦の中で、ゴキブリの「獲得免疫系」はコロナウイルスのスパイクを解析し、(もともと持っていた)「抗S抗体産生に対する抑制」を強めていったと考えられます。

スパイクのどのような特徴を解析したのか、変異が多いことを確認したのかどうかといったことは不明です。

仕組みは不明ですが、いろいろな変異を持つコロナウイルスと持続的に長期間接触するという環境下において、「抗体に頼らない傾向」を一般の人よりも強めていったと考えられます。

その結果、感染して発症してもゴキブリは抗S抗体を産生しなかったのではないかと考えられます。

他方、ヌクレオカプシド(Nタンパク)は変異が少ないことを学習し?、あるいはスパイクではないことを解析し?(要するに仕組みはわからないのですが)、抗N抗体産生に対する抑制を強めることはしなかったと考えられます。

こうした感染前の「獲得免疫系」の働きは、現在の免疫学ではほとんど解明されていないのではないでしょうか。

少し昔の免疫学では、病原体の小規模な侵入は「自然免疫系」だけで処理され、病原体の大規模な侵入があって感染が成立し、発熱するなど発症するときに初めて「獲得免疫系」が働き始めるとされていたように思えます。

しかし、「獲得免疫系」は病原体の小規模な侵入の段階から病原体の詳しい研究をしているのだろうと考えられます。

そういう研究過程を想定することにより、感染後の「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」という「獲得免疫系」の反応が、正常な免疫反応を逸脱した異常現象ではない と理解できることになります。

つまり、ゴキブリの感染後の「抗N抗体:陽性、抗S抗体:陰性」は「珍しいが不自然な結果ではない」と考えられます。

しかし自然な結果であったとして、そういう状態がゴキブリのコロナの治癒においても、また次の感染予防においても望ましいかどうかは不明であり、別の検討が必要でしょう(答えはすぐには出ないでしょうが)。

おそらく今回、ゴキブリの免疫系がきちんとオミクロンに対する抗S抗体を産生していれば、ゴキブリの急性期症状はもっと早く治まったのではないかと考えられます。

短期的には治癒においても感染予防においても役立つ抗S抗体を産生しなかったという事実は、コロナウイルスに対する免疫応答の解明に少しは役立てるのではないかと思われます。

基礎研究のみなさま、頑張ってください。

図の人間の脳みそ部分は、北海道大学理学部生物科学科(生物学)のウェッブページより、ゴキブリの脳画像の一部をお借りしました。

ある意見に(本当は同意しているのに、その意見をより深く吟味するため)あえて反論をぶつけることを、英語では 悪魔の提唱(Devil's advocate)というそうです。反対意見によってはアウフヘーベン(止揚)になるかもしれません。

反対意見は、学問の発展のために必要なことです。

日常的に多くのコロナウイルスと接しているゴキブリが感染しても抗S抗体を作らなかったことを知ると、「あぁ、やっぱり、コロナ相手にワクチン打ってまで抗S抗体を作る必要はないんだ」と思う人が少なくないかもしれません。

そういう感想も間違いとは言えませんが(正しいか、間違っているかは、現時点では不明です)、ゴキブリの「抗N:陽性、抗S:陰性」に対して、それは決して良い状態とは言えないと警告を発している研究者がいます。

阪大微研(大阪大学微生物病研究所 ウイルス感染制御分野)の 中山英美 さんです。

岩波書店の「科学 第92巻 第12号 2022年12月1日 pp.1083-1090」 に 「新型コロナウイルスと抗体依存性増強ADE」(中山英美)という記事があります。(岩波書店の「科学」という雑誌は、公立図書館等には所蔵されていると思われます。)

その記事には、コロナでは抗S抗体によるADE(抗体依存性感染増強)が起こりにくいことや、むしろ 抗N抗体でADEが起こりやすい というユニークな仮説の紹介があります。

Twitter でも説明がありますが、岩波科学の記事の方が説明を追いやすいと思われます。

この「抗N抗体=悪者」仮説によると、感染後のゴキブリのように 抗N抗体だけ持っているのはとても危険な状態 だということになります。

もし近いうちに(抗N抗体が消退する前に)、ゴキブリが再び感染し重症化すれば仮説の臨床実証例となり、逆に重症化しなければ仮説の臨床反例になるかもしれません。

しかしまことに残念なことに、中和試験の結果で見られたように、ゴキブリは抗S抗体に拠らない弱い中和能力を持っているので、近いうちに再感染することは期待できないでしょう。

また、「抗N=悪者」の働きが効いてくるのは、炎症による臓器の損傷がある程度進んだ段階だと考えられます。臓器の炎症が激化する時は、もともとそうなる別の素因(肥満など)があるとも考えられるので、臨床例で「抗N=悪者」を実証したり、反証したりすることは難しいかもしれません。

もちろん、このゴキブリのような「抗N:陽性、抗S:陰性」はあくまで特殊な例であり、一般の人がこういう状態になることはない(抗N抗体が産生されるときには、抗S抗体も産生されている)ので心配は不要です。

人体実験が可能であれば、このゴキブリにmRNAワクチンを接種しても抗S抗体を産生しないのか、さすがにワクチンの強い刺激を受けると抗S抗体を産生するのか、とても興味深い所ですが、残念なことにゴキブリはmRNAワクチン接種は受けないそうです。

ゴキブリの「抗N抗体」がいつ消えるのか、経過を追いたいと思います。

約1年後の12月(発症後339日目)に5回目の採血検査を実施しました。抗N抗体は陽性でした。(注:4回目まで血算等は院内測定でしたが、5回目の検査は血算等もすべて外注であり、BML社で実施しました)

教訓は作成途中です。内容的に順不同となります。あとで整理する予定です

◆ 教訓1.生活を制限しなくても、油断さえしなければワクチン無しでコロナ感染を完全に防ぐことは可能である。

◆ 教訓2.抗体の有無を検査するならば、抗N抗体と抗S抗体の両方を調べるべきである。

◆ 教訓3.ステロイド点鼻薬は喉頭の炎症を長引かせる(かも?)

◆ 教訓4.日常的に多くのコロナウイルスと接していても感染時に獲得免疫がより早く立ち上がるわけではない

◆ 教訓5.コロナウイルスとの戦いにおいて、免疫系は神経系の助けを強く必要としていない

◆ 教訓6.ただの風邪と呼ぶのはまだ早い

◆ 教訓7.糖鎖を認識する抗体の中和能力は弱いのかもしれない

◆ 教訓8.弱い抗体は免疫逃避変異を促進しないのかもしれない

◆ 教訓9.日本人の多くは弱い中和能力を持っており、ワクチン接種は不要(しかし人類全体のことをよく考えて接種した方がよいかもしれない)

教訓1.生活を制限しなくても、油断さえしなければワクチン無しでコロナ感染を完全に防ぐことは可能である。そのような予防に必要な行動様式を徹底できるならば、特別な理由のない限りいかなるワクチン接種も不要である。

私は、(コロナのような強い感染力を持つウイルスの)感染を延々と避け続けることは現実的に不可能だと思っていましたが、今回実際に感染してみて、それは可能であると考えるようになりました。

最も重要なことは、免疫力を低下させるような身体的・心理的な強いストレスを避けることです。

上気道を冷やすようなこと、全身を冷やすようなことを絶対に避けるべきです。

大事なペットが無くなるなどして強い心理的ストレスを受けた後は、免疫力が大きく低下しますから、しばらくは感染機会を減らすように行動制限を厳しくしておくのがよいでしょう。

コロナ感染やワクチン接種によって得られる獲得免疫は、コロナの感染予防力を一時的に高めるに過ぎません。

そのような獲得免疫が強化されていなくても、十分に強い自然免疫を維持できれば、コロナに対する感染予防力を長期間安定的に維持できます(mRNAワクチンはスパイクタンパクに対する獲得免疫を作りますが、大事な自然免疫を長期間弱めている可能性があります?:細部調査中)。

身体を冷やすという油断をしなかった3年間、私はコロナ患者との濃厚接触を繰り返してきましたが(発熱外来でも狭いコンパートメントの中で咳を続ける患者と10分以上一緒に過ごすようなことはよくあることです)、コロナには感染しませんでした。

もちろん、持病があって免疫抑制剤を服用しているような方はワクチンの必要性について(そのデメリットも知っている)主治医とよく相談する必要があります。

また、ゴキブリであるにもかかわらず別の大きな目的達成のため、私は「職場の圧力などを受けていない真に自発的な任意のワクチン接種」を応援しています。

教訓2.抗体の有無を検査するならば、抗N抗体と抗S抗体の両方を調べるべきである。

mRNAワクチンを接種したのに抗S抗体のできない人もいます。

体質によって抗体が産生されないこともあるでしょうが、コロナ感染中であるため抗体が産生されないこともあるようです。

私が知っている臨床例は1例だけです。「おなかのコロナ」に感染している状態でmRNAワクチンの1回目と2回目を接種した医療関係者がいます。

接種後の抗体検査で、他のスタッフは陽性だったのに、自分だけ陰性だったそうです。

「おなかのコロナ」による免疫力低下の影響で抗体産生に至らなかったのか、もともとある「コロナの抗体を作らない傾向」が感染で強まっているときにワクチンを接種したので抗体産生に至らなかったのか、理由は不明です。

なんとなく、後者のような気がします。「免疫は闇(やみ)」ですから(わかっていないことが多すぎます)。

ちなみに、「おなかのコロナ」は闇に葬られた武漢直系の変異株です。便のPCR検査をすれば引っかかるのか、下水道のコロナウイルス研究に悪影響を与えたのか、感染するとどのような抗体ができるのか、などまったく不明のまま滅亡しつつあるウイルスです。

抗体を用いた疫学調査で、「抗N:陽性」だけど抗S抗体の少ない例が、ごく少数ですが見られることがあります。不顕性感染や「おなかのコロナ」の影響を受けて抗S抗体産生が抑制されているのかもしれません。

教訓3.ステロイド点鼻薬は喉頭の炎症を長引かせる(かも?)

私は、かなり重い花粉症(スギ、ヒノキ、他)です。

毎年、年末から抗ヒスタミン薬と抗ロイコトリエン薬の服用を開始します。

1月のコロナの療養中、途中でステロイド点鼻薬の使用(1回にフルチカゾンフランカルボン酸エステル 約 100 マイクログラム)を開始しました。

鼻腔に噴霧したステロイド液は、咽頭を垂れ落ち、喉頭にも付着します(いわゆる後鼻漏状態)。

私の場合、コロナの咳は(気管支からではなく)喉から来る咳であり、ステロイド点鼻の悪影響で長引いた可能性が考えられました。

しかし、集団のデータをとって比較しないと確率的可能性についてはっきりとしたことは何も言えません。

気管支喘息のステロイド吸入薬の悪影響はあまりないと言われているようです。参照: → 日本呼吸器学会

気管支をターゲットとする吸入薬の場合、点鼻液の後鼻漏よりは、咽頭や喉頭へのステロイド付着量が少ないと思われますが、吸入後のうがいはしっかりとやった方がよいでしょう。

教訓4.日常的に多くのコロナウイルスと接していても感染時に獲得免疫がより早く立ち上がるわけではない

小児期に罹った感染症に対する免疫は、大人になると年月の経過に伴って徐々に低下します。抗体の産生量がゆっくりと少しずつ減っていきます。

しかし小児科医は、日々多くの小児感染症患者と接しているので、それらの感染症に対する免疫が何度も引き上げられて、一般的な大人よりも強い免疫力が維持されています。

また、小児科に限らず臨床医はいろいろな感染症の患者と多く接することで、ほとんど無症状のまま感染を経験し、気付かないうちに抗体を持っていることがあります(・・・と、昔聞いた話ですが、たぶん合っていると思われます)。

しかし、今回のゴキブリのコロナ感染で分かったことは、日々多くのコロナウイルスと接していても獲得免疫が(感染前に)抗体を準備するほどに強く働くことはなく、感染成立後に一般人よりも早く抗体産生が始まるということもないということです。

感染後の抗N抗体の動きを見ると、一般人と同じようなペースで増え始めたようであり、ゴキブリが多くのコロナウイルスと接してきたということによる先取りメリット(?)は何も見られませんでした。

(抗体を産生する)液性免疫だけでなく、(感染細胞をやっつける)細胞性免疫も「発症後に一般人より早く立ち上がる」ということは無かったようです。

獲得免疫系は、日々ウイルスと接しても、本格的な感染後のように大きく働くことはないということです。

しかし獲得免疫系は、日々接するコロナウイルスについて何らかの研究という作業はやっていると考えられます(これは妄想ですね)。

その研究成果として、もともと持っていた「抗S抗体を作らない」という抑制が強まっていったように見えます。

現在の免疫学は、なぜコロナ感染において抗体の産生が抑制的なのかを説明できません。

したがって、ゴキブリがなぜ「抗N(+)、抗S(-)」となったのかを明解に説明することもできないでしょう。

教訓5.コロナウイルスとの戦いにおいて、免疫系は神経系の助けを強く必要としていない

何億年とかけて錬磨されてきたとはいえ、ヒトの自然な免疫系が新しい病原体に対して常に正しい(勝てる、排除できる)方法で対応できるという保証はありません。

実際、過去に排除できなかったヘルペス系ウイルスとは共存の道を選んでいます。またエイズウイルスには免疫系の仕組みを逆に利用されています。

生物史的には、ヒトと微生物は相互に利用しあってきたわけでもあり、たまたまその微生物が害悪をもたらす病原体であったとしても、「排除=正しい道」というわけではないようです。

しかし、ここで「免疫系の任務は病原体の排除ではない、利用だ」と考えると、ひとつ上の次元で難しい考察をしないといけなくなるので、(ゴキブリごときが手を出してはいけない神聖な領域と心得て)そういう考察はやめておきます。

さて、こうした病原体に対して、免疫系はふだんから神経系の助けを借りています。

たとえば、病気をしたときは疲労感が生じます。

疲労を感じているのは「脳」です。

しかし、脳自身が疲労しているわけではないでしょう。

免疫系としては病原体との戦いにエネルギーを優先的に投入したい。

脳が、あれしたい、これしたい、と考えて、いろいろな身体的活動にエネルギーを使われると、免疫系の使えるエネルギーが少なくなり、病原体との戦いが不利になります。

そこで、病原体との激しい戦いが始まったときは神経系が協力するという関係が・・・何億年?とかけて発達したのでしょう。

それが、強いダルさなのだろうと考えられます。

免疫系と神経系の協力関係を考えると、病原体に対して、免疫系が神経系の「より高度な助けを借りて(つまり文明の力を借りて)」、人工的な手段での対応(たとえばワクチン接種)をすることも、わりと自然な選択肢のひとつだと考えられます。

おそらく、数十万年をかけてヒトの神経系(特に大脳)は急速に発展して能力を向上させました。

強敵を相手に免疫系がうまく対応できなくて困っているときに、劇的に向上した神経系の少し高度な助けを借りることを拒む理由はとくにありません。

しかし、少なくとも旧来型のコロナウイルス(ただの風邪)に対しては、多くの人はそういう助けを必要としていません。

新型コロナウイルスについては、まだまだ未知の部分が多くありますが、今回のコロナ騒動の初期に、まだ政治的・経済的な制約を受けていなかった免疫学者が旧来型やサーズ(2002年の SARS-CoV-1)についての豊富な知識に基づいて行なっていた発言内容に立脚してコロナに対応していっても十分なように思えます。

「免疫学からのコロナ(大阪大学 宮坂昌之 名誉教授)」2020.07.03(Ameba)

さほど抗体を重視していなかったのに、mRNAワクチン接種が始まり、政治的・経済的な制約を受け始めた学者達が一斉に抗体中心の免疫強化論を唱え始めたのはとても異様な風景でした。

「先天的に・・・抗体を作ることができない人でも新型コロナウイルス感染から無事に回復できるようです」と宮坂昌之氏さんは著書(新型コロナワクチン本当の「真実」pp.118-119)で紹介しています。

今回ゴキブリは、抗S抗体無しでも他の感染者と同じような経過で急性期症状の治まったことが確認されました。

野生の声に少し耳を傾けるならば、一般人よりは日々多くのコロナウイルスの3年間の変異とつき合ったゴキブリの免疫系は「コロナのスパイクに対する抗体は作るな」と言っているようです。

おそらく、免疫系が抗原原罪という弱点?を改善できていないからでしょう。

今、抗原原罪を弱点?と呼んでしまいましたが、それは抗体中心の見方であり、本来抗原原罪は何か重要な役割を担っている可能性があります。

新しい病原体への対応を免疫系に全面的に頼らないで、高度に発達した神経系が関与することは新しい重要な試み・挑戦だと思います。

もし、コロナウイルスに対して、ワクチンで作られる抗体に頼る戦術でいくならば、抗原原罪を克服する技術とセットで用意する必要があると考えられます。

しかし、そういう作戦ができるほど現代の免疫学は発達していないようです。

教訓6.ただの風邪と呼ぶのはまだ早い

発熱外来を受診するコロナ患者の症状の重さは、風邪以下の軽さから、インフルエンザよりはるかに重いまで、さまざまです。

もともと私は、これを「ただの風邪」と呼ぶのが妥当かどうかは議論する価値がないと思っていました。

しかし、このウイルスが自然発生のものではないと知ってからは、その意味を忘れないためにも「ただの風邪」扱いしない方が良いだろうと思うようになりました。

今回、自分が実際に感染してみると、5~10 年に1回くらい?かかる「ただの風邪」よりは遥かにダルさがしつこく、喉の炎症も長引きました。

この影響が「抗N抗体」によるものかどうかは不明ですが、ワクチン接種済みの患者(抗S抗体を多く産生)と比較しても大差ないことから、コロナそのものによる症状であった可能性が大きいと考えられます。

そうすると、やはりまだ「ただの風邪」と呼ぶのは早いのではないかと思います。

教訓7.糖鎖を認識する抗体の中和能力は弱いのかもしれない

私の血液中には「感染後に出現する抗S抗体」はありませんが、スパイクの糖鎖に付着する複数種類の抗体が多く存在しており(これはあくまで推測であって、確認されたものではないことに留意しておく必要はありますが)、発熱外来での濃厚接触から感染を防御していると考えられます。

おそらく糖鎖を認識する数種類~数十種類(あるいは数百種類)の抗体による総合的な中和作用だと推測されます。

しかもこれは、私固有のことではなく、おそらく日本人がコロナに強い原因のひとつ、つまり山中伸弥さんが呼んだファクターXのひとつだと考えられます。

私が受けた中和試験の結果(10倍)からわかるように、その糖鎖認識抗体群の中和能力は、感染後の抗S抗体による中和能力(数十倍~数百倍~数千倍)よりはるかに弱いものです。

研究開発により、感染後の抗S抗体に匹敵する強い中和能力を持つ「糖鎖を認識する抗体群」が得られる可能性はあります。

しかし、そうした糖鎖認識抗体群が感染防御に実用化されたならば(大勢の人に用いられるようになったならば)、結局は「mRNAワクチン等による抗S抗体」と同じ運命をたどるでしょう。

つまり、ウイルスの免疫逃避変異により、実用化した糖鎖認識抗体群は無力化することになるでしょう。

対象がスパイクタンパク自身であろうと、糖鎖であろうと、「抗体中心の免疫強化策」は、コロナウイルスに対しては戦略的に間違っているのかもしれません。

なお、免疫逃避変異と考えられていたコロナウイルスの変異(特に大きな変異)が、実は研究所で作られた変異である可能性が濃厚のようです。

イタチごっごで遊んでいるのは「人 対 ウイルス」ではなく、「人 対 人」なのかもしれません。

どちらの「人」を応援すればよいのか、悩むところですね。

教訓8.弱い抗体は免疫逃避変異を促進しないのかもしれない

コロナウイルスの感染をガッチリと抑えることのできる強い抗体群の存在下では免疫逃避変異が促進されます。

私の血清(中にある糖鎖認識抗体群?:未確定)が中和試験で示したような弱い抗体群は、ウイルスの感染を緩やかに妨害するだけなので、免疫逃避変異を促進しません。

コロナウイルスに対して「抗体中心の免疫強化策」を採る場合、ガッチリと感染を抑える抗体ではなく、緩やかに弱く感染を抑える抗体の方が免疫逃避変異対策としては良いかもしれません。

おそらく、抗原原罪の問題も小さくなると期待できます。ガッチリと抗原のエピトープにくっ付く必要はないわけですから。

しかし、弱くくっ付く抗体の場合は抗体依存性増強(ADE)のリスクの高まる可能性があります。

結局は、「抗体中心の免疫強化策」は戦略的に間違っているのかもしれないという所に落ち着きます。

教訓9.日本人の多くは弱い中和能力を持っており、ワクチン接種は不要(しかし人類全体のことをよく考えて接種した方がよいかもしれない ← ← ← 何?コレという人はコチラを参照:▶ ▶ ▶)

もともと疫学的に、日本人はコロナに強いことがわかっていました(欧米人と比べて日本人の重症化率はとても低かったし、有効なワクチンを接種した後のイスラエルと同じくらいの耐性を示していた)。

今回、ゴキブリは弱い中和能力(未接種感染の3カ月後~半年後くらいに相当する強さ)を常に保持しており、そのためコロナ患者との濃厚接触を繰り返しても感染しなかったと考えられますが、ゴキブリの体質が極めて特殊である可能性は小さく、日本人の数割~半分以上はゴキブリ並みの中和能力を持っている と考えられます。

ゴキブリの弱い中和能力はコロナウイルスのスパイクに対する特異的な抗体等ではなく、mRNAワクチン接種によって生じる免疫変調で低下はするでしょうが、大きく損なわれることはないと考えられます(コロナに罹ったことがない人は結構残っています)。

日本と諸外国の血清を集め、感染やワクチン接種の有無、感染後の経過年数などでコロナの幾つかの変異株に対する中和能力を比較検討すれば、何かがわかるかもしれません(何もわからず免疫の闇に包まれる可能性もあります)。

おそらく山中伸弥さんが日本人のファクターXを言い始めたころ、中和試験国際比較の企画はあっただろうと考えられますが、実験環境が整わないうちにワクチン接種が大規模に始まったのかもしれません。

しかし、そのような比較で「日本人はワクチン不要」が決定的になると困る(接種する人が減る → 人口が減らない)ので、そういう研究はしない方が良いかもしれません。

要求されるままに、粛々とmRNAワクチン接種を続けるのがよいのでしょう、打ち続けたい人は。

ゴキブリのデータは医学雑誌に症例報告する価値があると考えられます。

しかし、結論として「本症例より、日本人の多くは弱いが感染予防に十分な中和能力を持っていると考えられ、mRNAワクチン接種を必要としない可能性がある。今後、中和試験の症例数を増やして検討する必要がある」と書くと、医学雑誌への掲載は拒絶されるでしょう。

そして、「日本人の多くは中和能力を持っているが、その中和能力は弱いためmRNAワクチン接種を受けることが強く推奨される」のような結論を書けば雑誌に掲載されるかもしれません。

そういう時代です。

症例報告はしません。

教訓10.

・・・・・工事中・・・・・

「口述原稿」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶

ゴキブリの由来:↓

他の解説 → :Twitterで「ゴキブリ」がトレンド入りした理由|今日の一言「いけのり通信」2023.01.05

ゴキブリの厳密な定義は明示されていませんが、「反ワク」でなくても何らかの理由でmRNAワクチンの接種を受けていない、あるいはフルコースで接種しないで、途中でヤメタ人は皆ゴキブリとして扱われているようです。

村中璃子さん(ペンネーム)は、3回目接種後コロナにかかり、4回目接種を拒否してゴキブリの仲間入りをされたようです。

ゴキブリポケモン:フェローチェ

「華奢な人間の女性と脱皮直後の白く透き通ったゴキブリをかけ合わせたような、半人半虫の容姿を持ち、どんな生物も魅了するフェロモンで相手を虜にするという能力と、落雷すら回避する圧倒的な瞬足が特徴。」(ピクシブ百科事典より)

感染後の「抗N+, 抗S-」という奇妙な結果が正しいということを確認できたのは、何度も採血検査して下さったほいほい病院の外来や臨床検査のスタッフ、繰り返し再検で確認してくださったBML社、いつも適切なアドバイスをくださった国立感染症研究所、検査試薬について専門的な情報を提供して下さったロシュ社やアボット社のお陰です。

また、中山英美さんのユニークな仮説は、奇妙な結果の真相究明に強いモチベーションを与えてくださいました。

そして、村中璃子さん(ペンネーム)は、このページ「ゴキブリの宝箱」の名付け親のようなものです。

みなさまに深く感謝申し上げます。

ここで述べている解釈や意見等はすべて私個人のものであり、関係者・関係機関のものではありません。

この第7ページは1度目の感染報告です。

1年後にまた感染しました。2度目の感染報告は別ページです:▶ ▶ ▶(補足説明の第8ページへ移る)

「口述原稿」のリンク元へ戻る: ▶ ▶ ▶