接種時期選定の参考 (新)

< 口述原稿 >

筆者担当日の発熱外来では、ひと通りの診察や検査の後(や途中で)、検査選択の説明や「接種時期選定の参考」の導入説明など を行っています。

しかし、高熱や強い倦怠感で患者がグッタリとしているときは、少しでも早く家に戻って休むことが優先なので、口頭説明をかなり省略しています。また受診患者が多いときも説明を省略しています。

説明を受けなかった患者が少し元気になったときに、療養に必要なことを理解したり、「接種時期選定の参考」を読み進めていったりできるように、この口述原稿を置いています。

口頭説明では個別の状況に応用できるように基本的な考え方を示しています。具体的な方法や日数の計算等は、神奈川県のホームページ等で確認したり、保健所に確認する必要があります。

→ → → 最初の解説:▶ ▶ ▶ (外来でほとんど説明を受けなかった患者用)

2023.05.08(令和5年)~ について:コロナ5類移行「どう変わる?」 神奈川県ホームページ

【「接種時期選定の参考」へ戻る時はコチラ → → → 接種時期選定の参考 】

「Part 5」や「Part 8」の詳細説明が「接種時期選定の参考」です。

2023.05.08~検査価格 についてはこちら: ▶ ▶ ▶

コロナを検出する抗原検査やPCR検査は、あくまで医師による診断に役立つ「補助検査」であって、「検査が陽性」=「コロナ感染者」というわけではありません。検査結果には 偽陽性 や 偽陰性 もあり、医師による診断は、検査結果も踏まえて総合的に行われます。

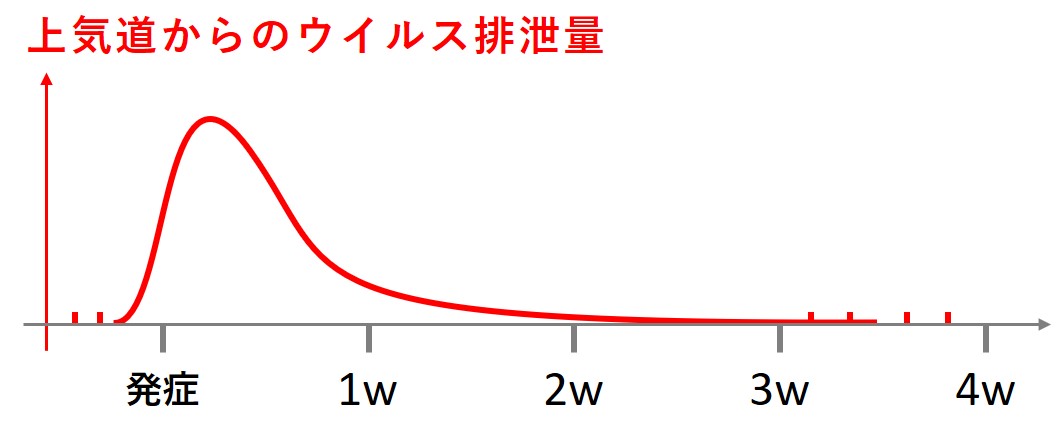

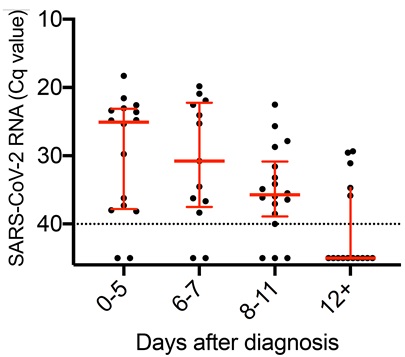

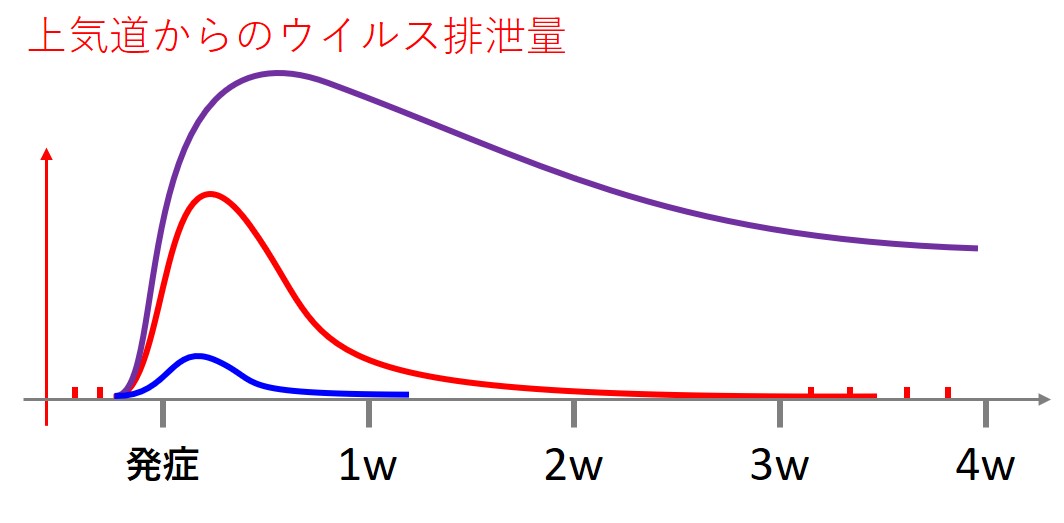

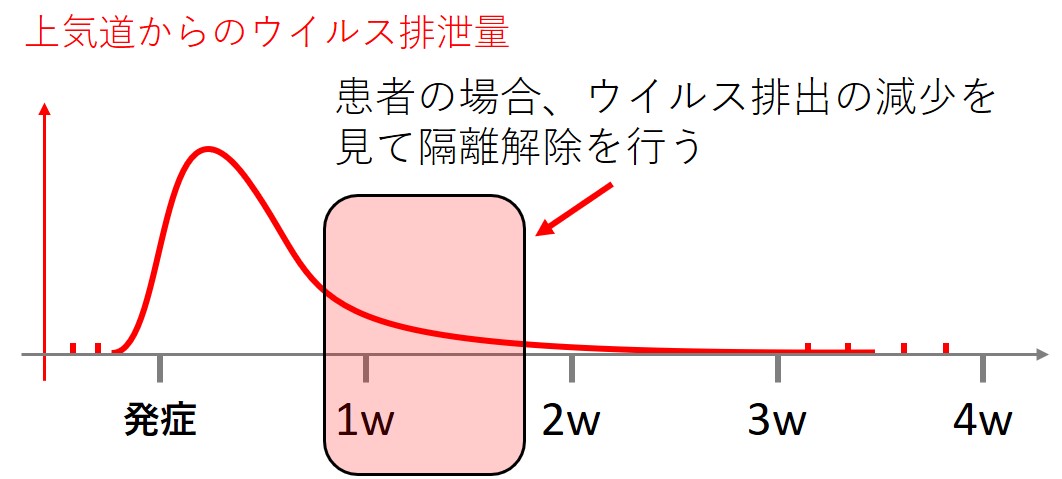

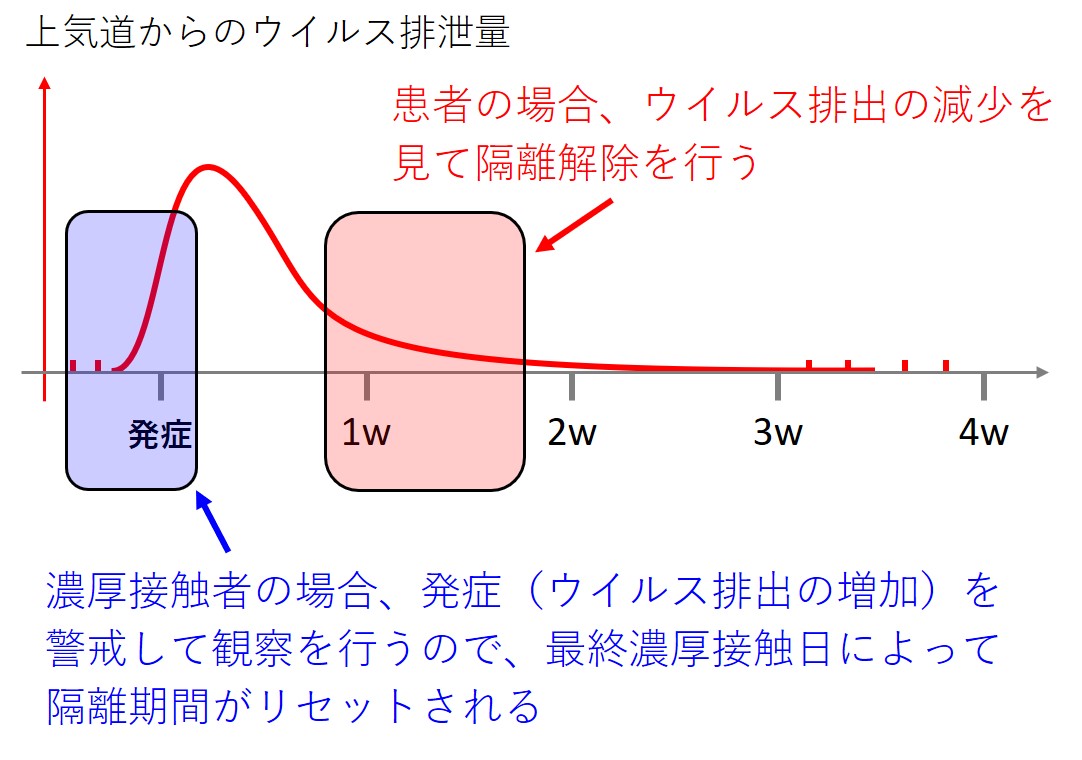

コロナに感染して発症する時、上気道(鼻腔、咽頭、喉頭、気管など)で増えて鼻や口から排泄されるウイルスの数量は次(下図↓)のように変化します(注:単なるイメージ図です)。

発熱外来受診後の「検査の流れ」を説明します。

実際の検査方法の選択や検査の流れは、初受診か再診か、過去に実施したコロナ検査(PCR検査や鼻腔採取による抗原検査)の日時や結果によって異なります。最初からPCR検査をすることもあります。

ここでは発症後初めての受診であり、過去に検査を受けたことがないことを想定します。

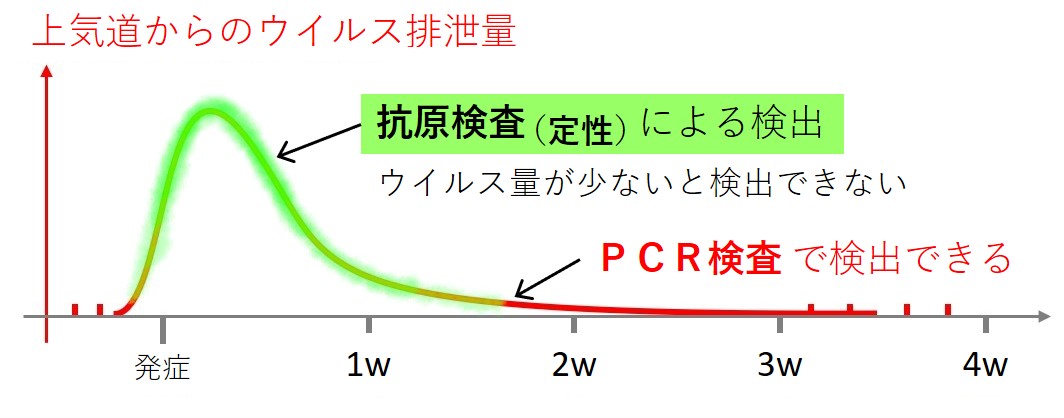

発熱外来を受診すると簡単な問診の後、コストパフォーマンスの高い抗原検査(定性)が最初に行われます。

しかし、抗原検査(定性)ではたくさんのウイルス量が必要です(下図↓)。

(注:抗原検査(定量)は、少ないウイルス量でも検出できるようですが、コストパフォーマンスがよくありません)

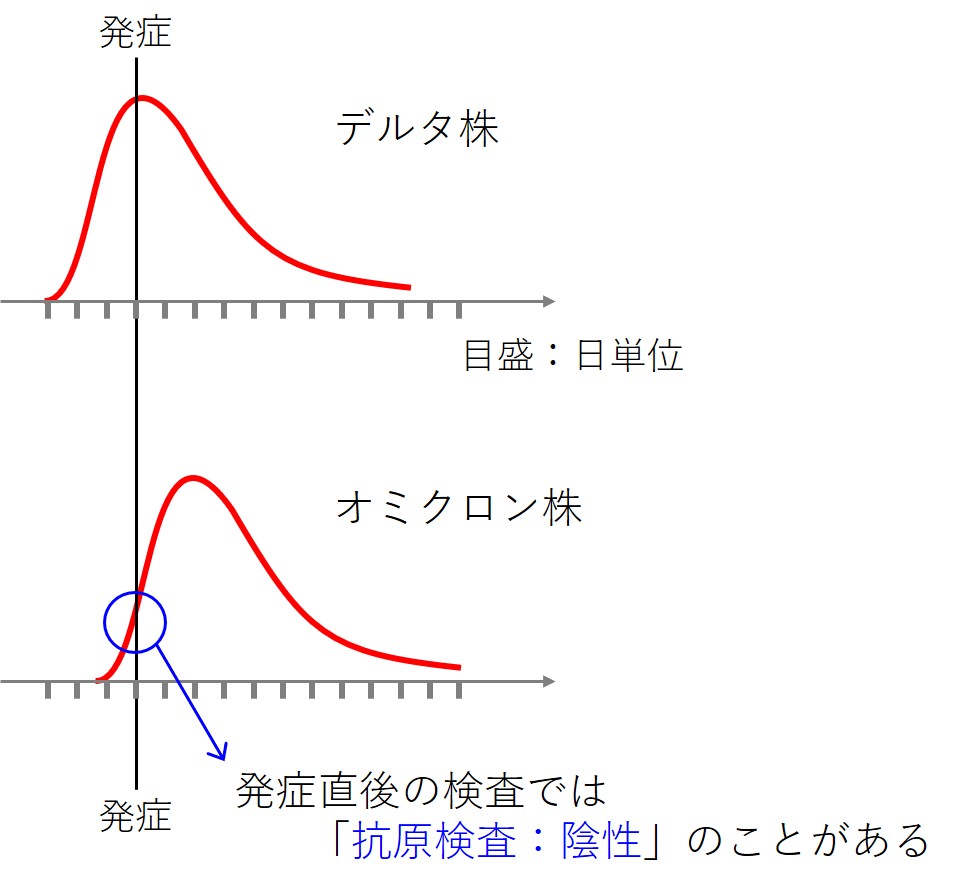

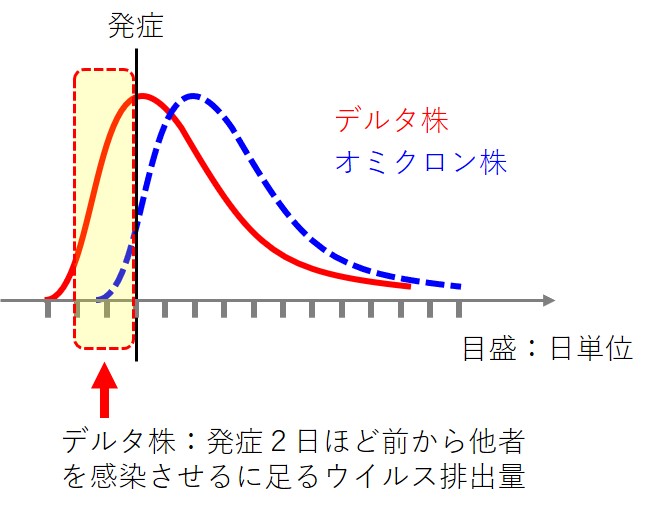

2021年末(令和3年末)まで流行していたデルタ株では、発症前からたくさんのウイルスが排泄されており、発症後に病院を受診する患者の検査は抗原検査(定性)で十分でした。

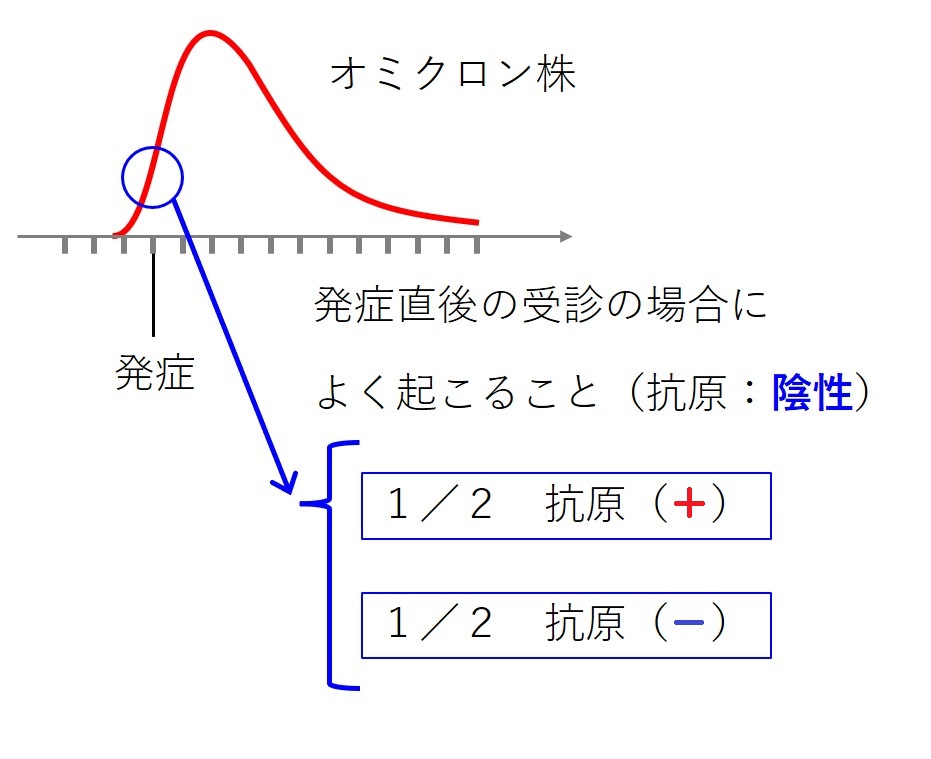

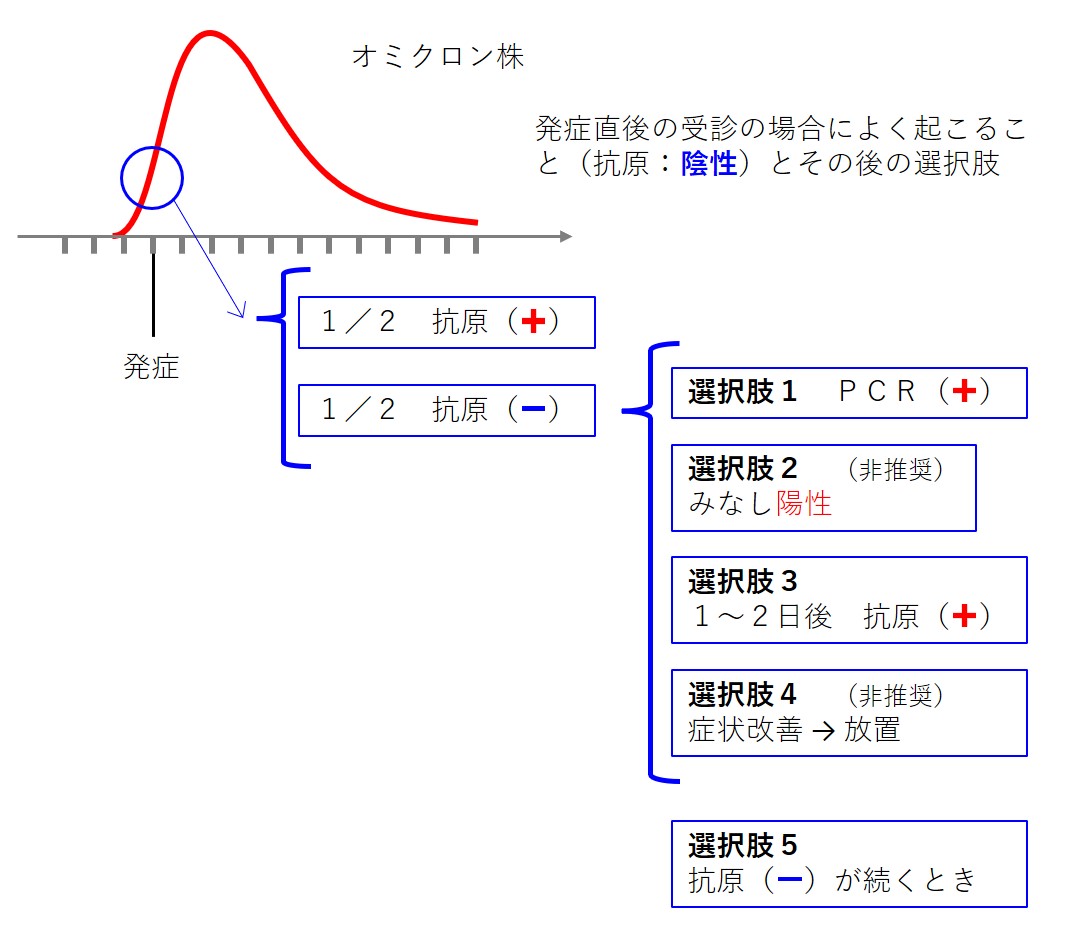

しかし、2022年(令和4年)に「日本で流行の始まったオミクロン株」では、発症に遅れてウイルス量の急増することも少なくなく、発症直後(おおよそ12時間以内)の受診では「抗原検査:陰性」となる例が増えています。(下図↓)

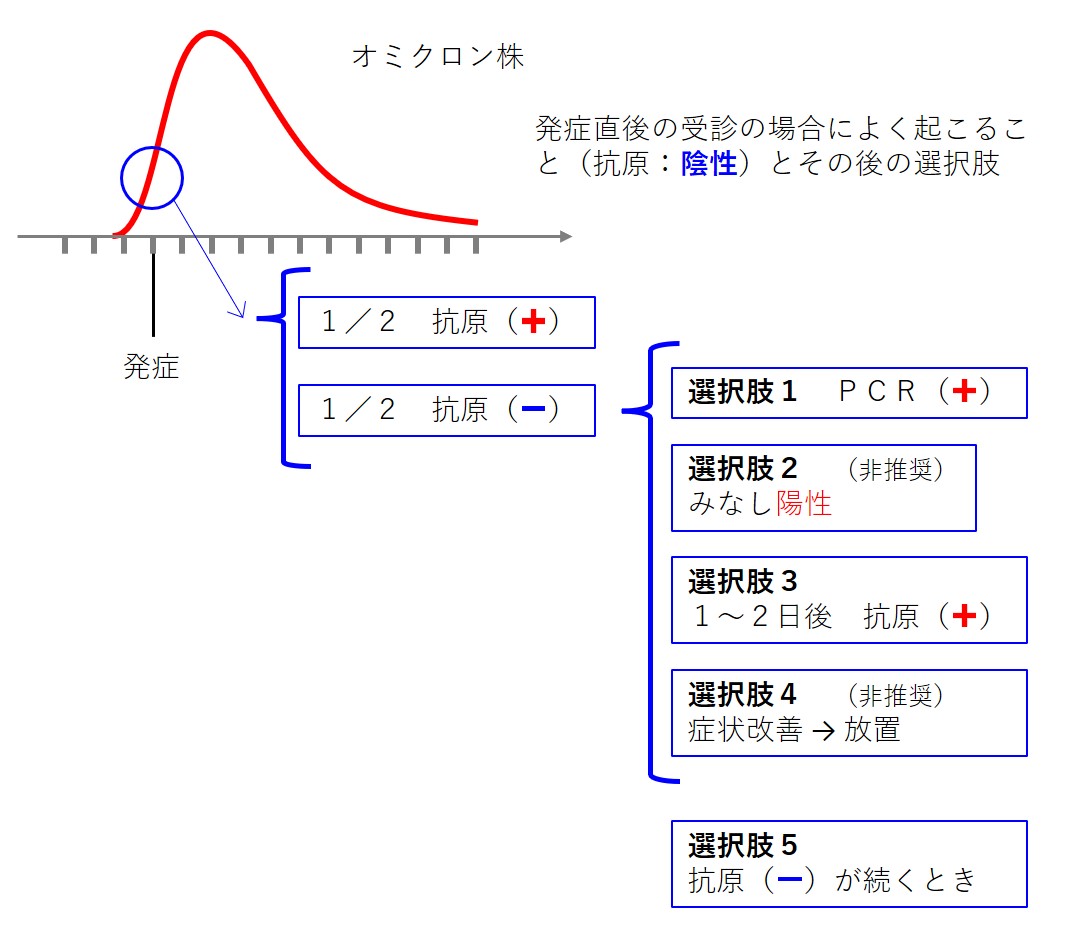

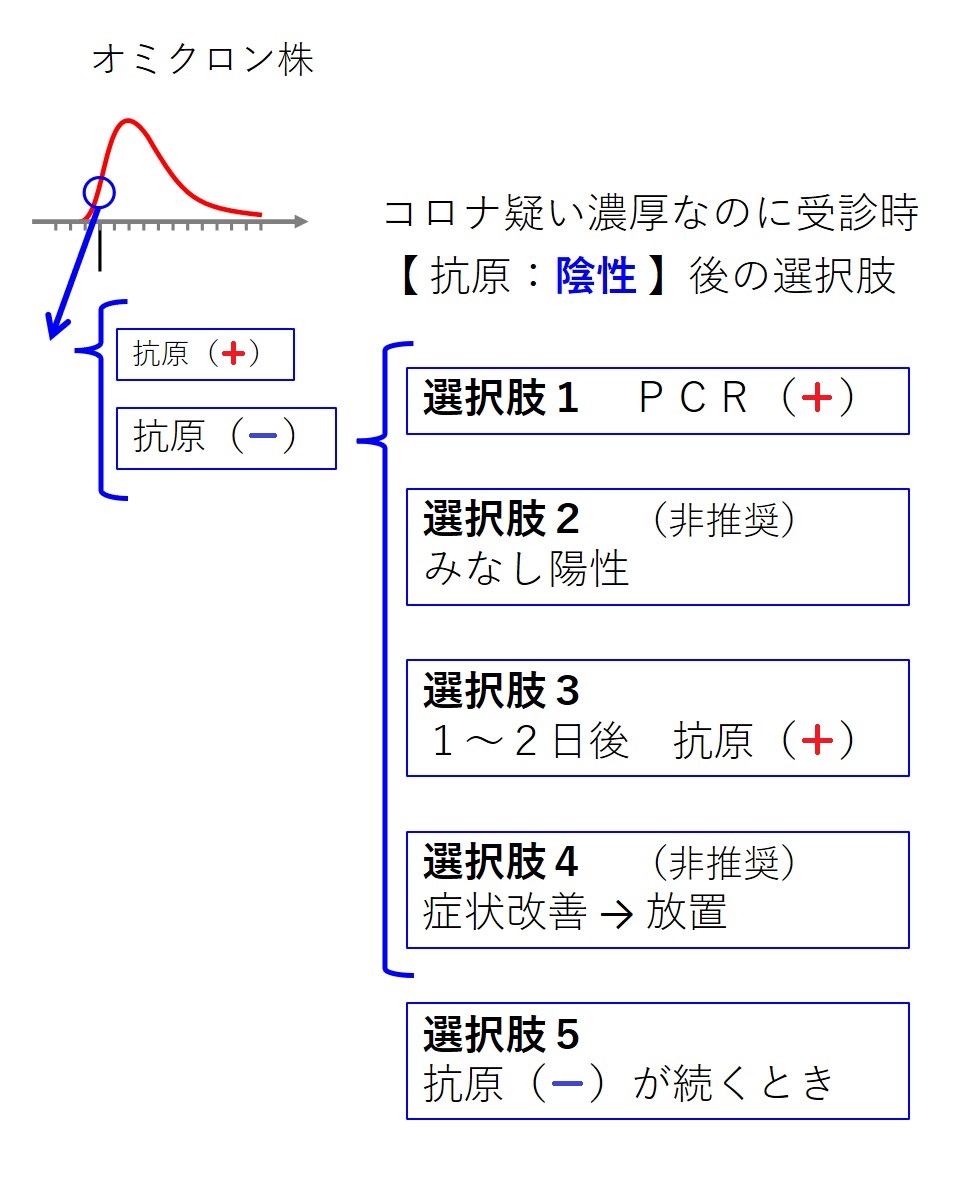

そこで、診察の結果、コロナの可能性が小さくないと考えられる場合は、次のいずれかを選ぶことになります。(下図↓)

図では発症直後の検査で半分くらいの人が「抗原検査:陰性」になると仮定しています。

上図(↑)を2つに分割表示(下図2枚↓)

選択肢1 は、「抗原検査:陰性」確認後にすぐ PCR検査 を受けることです。

病院内の機器で検査できる場合は、30分から1時間程度で結果を得ることができます。外部の検査機関に外注するときは1日~(混雑時は)数日間を要します。受診時にどちらを選択できるかは、その日によって異なります。

検査には「偽陰性」があります。本当はコロナ感染者なのに、「抗原検査:陰性」、「PCR検査:陰性」となることもありえます。

発症状況等からコロナが疑わしい時、繰り返し検査を受ける価値があるかどうかは医師に相談しましょう。

選択肢2 は、診察を受けた医師から「みなし陽性」の判定をもらう方法です。(注:コロナが2類から5類になり、発生届が不要になったので、この「みなし陽性」は無意味になりました)

「抗原検査:陰性」でも同居家族等でのコロナ発症状況(検査で陽性を確認済み)より、コロナの可能性がとても大きいと医師が臨床診断を下した場合、神奈川県では「みなし陽性(事実上の検査陽性とみなすこと)」と判定できます。

(特に子供など)鼻腔咽頭検査が痛くて辛い時に選択する余地があります。

しかし実際には、大家族で次々と全員が発症するなかで、ひとりだけコロナではなく、急性細菌性扁桃腺炎の発症であった例などもあります。「みなし陽性」を使うのは、診察を受けた医師からコロナ以外の可能性が小さいことをしっかりと確認してもらってからにしましょう。

図の再掲↓

選択肢3 は、受診翌日以降に 抗原検査 を繰り返すことです。1~2日後に再受診して抗原検査、あるいは自宅で抗原キット(鼻腔用)を用いて検査するかを選べます。

新型コロナの検査キットは研究用ではなく国が承認した「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたものを選びましょう。研究用は国が承認したものではありません。参考となる厚生労働省ホームページ →→→ 新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報

自分で抗原検査キットを用いる場合、唾液用ではなく、鼻腔用の検査キットを使いましょう。

自分で検査後は、検査データを保管しておきましょう(現物を保管、また日付や氏名と一緒に写真を撮って保管)。もし受診するときはデータを持参しましょう。

選択肢4 は、あまりお奨めではありませんが、症状がどんどん軽くなっていく場合、自分がコロナであったとしても周りに迷惑をかける心配がない場合、そのまま放置するのもひとつの方法です。

受診時の「抗原検査:陰性」でも、症状等からコロナの可能性が大きいと医師の診断を得ている場合は、他者に感染させないように必要な気配りをしながら療養しましょう。

ただし、コロナはまだ「ただの風邪扱い」をしてよいウイルスではありません。感染症状の原因を特定しておくことは、今後の健康管理や職場及び家庭等での隔離を計画する上で重要です。

長期的な損得勘定(メリット・デメリット)を考えて、発熱等の原因がコロナだったのか、インフルエンザだったのか、それとも他のウイルスや細菌だったのかを特定するかどうかを決めるのが良いでしょう。

選択肢5 医師からコロナの可能性が大きいと診断されているのに「抗原検査:陰性」が続くとき、PCR検査を受けるべきかどうかについて説明します。

コロナに感染したのに 「抗原検査:陰性」が続くということは、上気道からのウイルス排泄量の少ない状態が続いているということ です。

詳しいことは「2.療養期間について」のところで説明しますが、上気道からのウイルス排泄は発症の2週間後~4週間後(あるいはそれ以降)でも続いています。

療養期間(今は1週間)を終えた直後の感染者では、まだ「抗原検査:陽性」となる人も少なくありません。(注:5類になって療養推奨5日間に短縮されたので、陽性の人は多いでしょう)

そういう人でも行動制約のない社会活動を再開しているわけですから、「抗原検査:陰性」が続く場合は、あえてPCR検査を受けてコロナ感染者であることを証明して療養生活(社会からの隔離生活)に入る必要はありません。

「PCR検査:陽性」となれば、コロナという診断がほぼ確定的になります。

「PCR検査:陰性」となれば、コロナの可能性は小さいということになり、症状が重いときは原因を調べる必要が生じます。(症状が軽い時は様子を見てよいでしょう)

「抗原検査:陰性」が続くとき、PCR検査を受けるべきかどうかは、そのメリット・デメリットをよく考えて決めることになります。

医師から、コロナの可能性は小さいと診断されていて、「抗原検査:陰性」が続く場合は、コロナの可能性がとても小さいと考えられ、PCR検査の有用性について医師に相談しましょう。

発熱があっても咽痛などの上気道症状が無いときは、(発熱外来での体感的な話になりますが)20名に19名くらい「PCR検査:陰性」、1名くらいが「PCR検査:陽性」となっています。

以上は、筆者が勤務している病院での流れです。

病院ごとにやり方は異なっています。「収益目的なのか、データ収集目的なのか」は知りませんが、最初から複数種の検査法を一気にしている病院もあるようです。

筆者が勤務している病院は、かなり良心的、合理的な方法で検査方法の選択をしていると思われます。

困ったことに、世の中には「PCR教」信者のような会社があります。

「抗原検査:陽性」の結果を踏まえて、症状等からコロナの可能性が大きいと診断された場合、追加でPCR検査をする意味はまったくありません。

逆に、患者の生活環境や症状等からコロナの可能性がとても小さいと医師が判断しているのに、「抗原検査:陽性」の結果となった場合、追加でPCR検査をすることがあります。「PCR検査:陰性」となった場合、「抗原検査:陽性」は 偽陽性 だったと判断します。

抗原検査もPCR検査も、診断時に用いる「補助検査」という位置づけになります。

◆ 役立つニュースの紹介

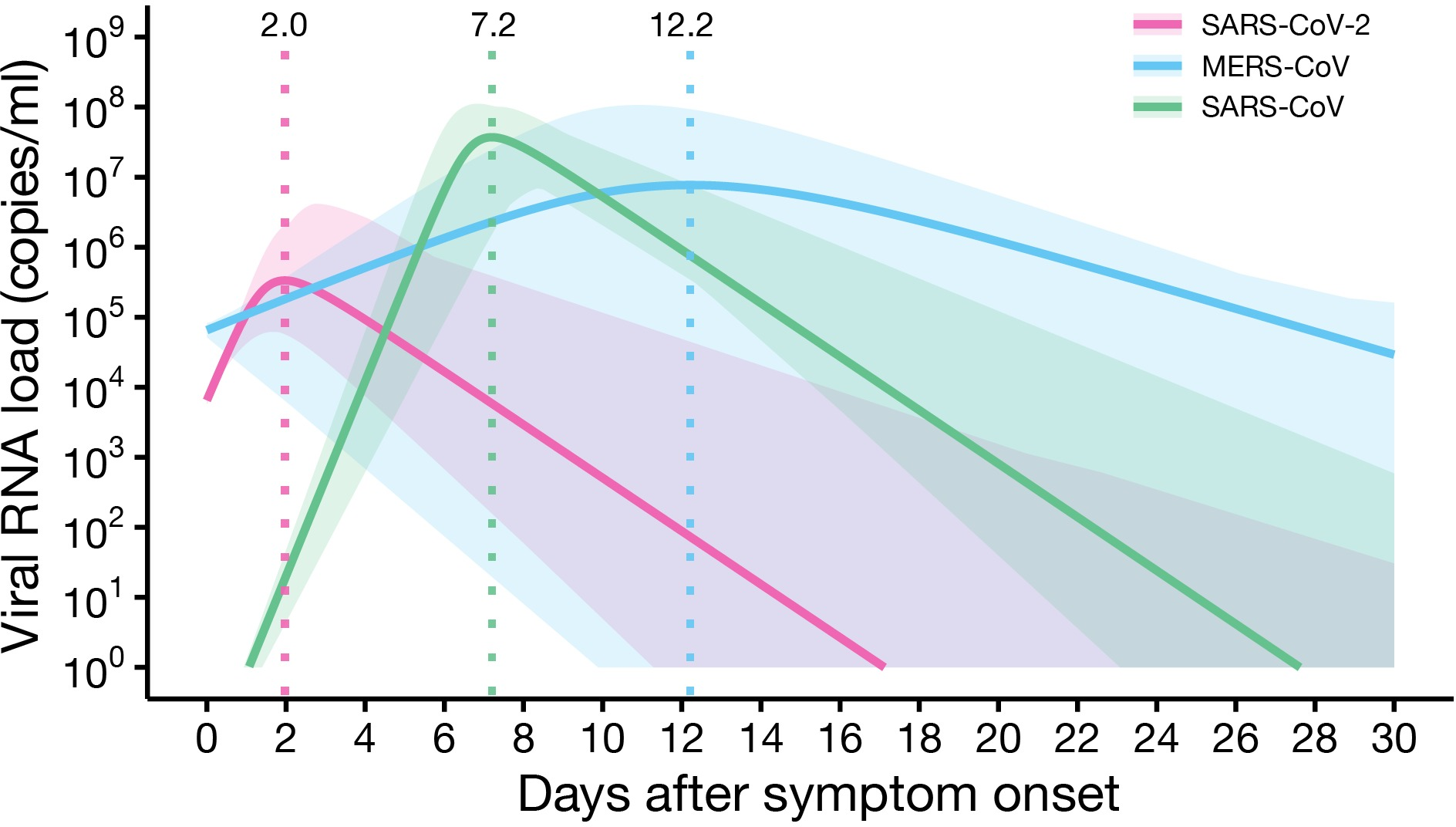

新型コロナのウイルス排出量のピークは発症後2日程度、九大などが確認(2021.03.23)

論文はこちら →→→ PLOS Biology

注意1:論文中の図(↓)では対数グラフが用いられており、ウイルスの数量の指数的変化(曲線)は直線的変化として描かれています。今流行中のコロナは SARS-CoV-2 です。

注意2:論文の中でも触れられていますが、コロナ(武漢株系)では「発症前」にウイルス排泄のピークがあるという研究報告もあります。臨床的には「発症日」というのを決めるのが難しい場合が少なくなく、どのような症状の出現を発症日とするのか定義付けが必要でしょう。

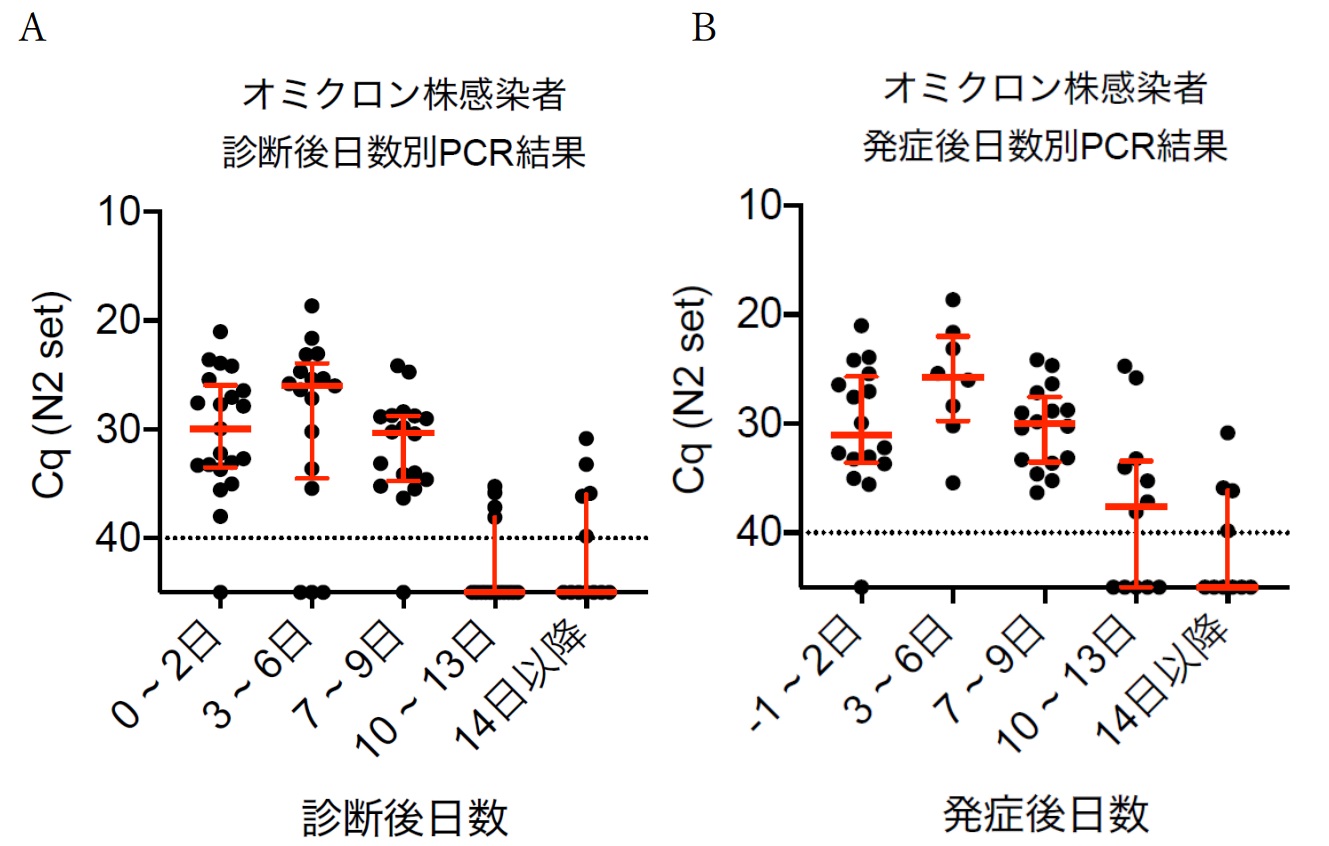

オミクロンのウイルス排出量のピークは発症後3~6日後(国立感染症研究所等、2022.01.05)

上は21例(無症状4例、軽症17例)での調査結果です。武漢株、アルファ株、デルタ株と比べるとオミクロン株では1日~3日ほど後ろにピークが遅くなっています。

無症状者20例での調査結果(国立感染症研究所等、2022.01.27)

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

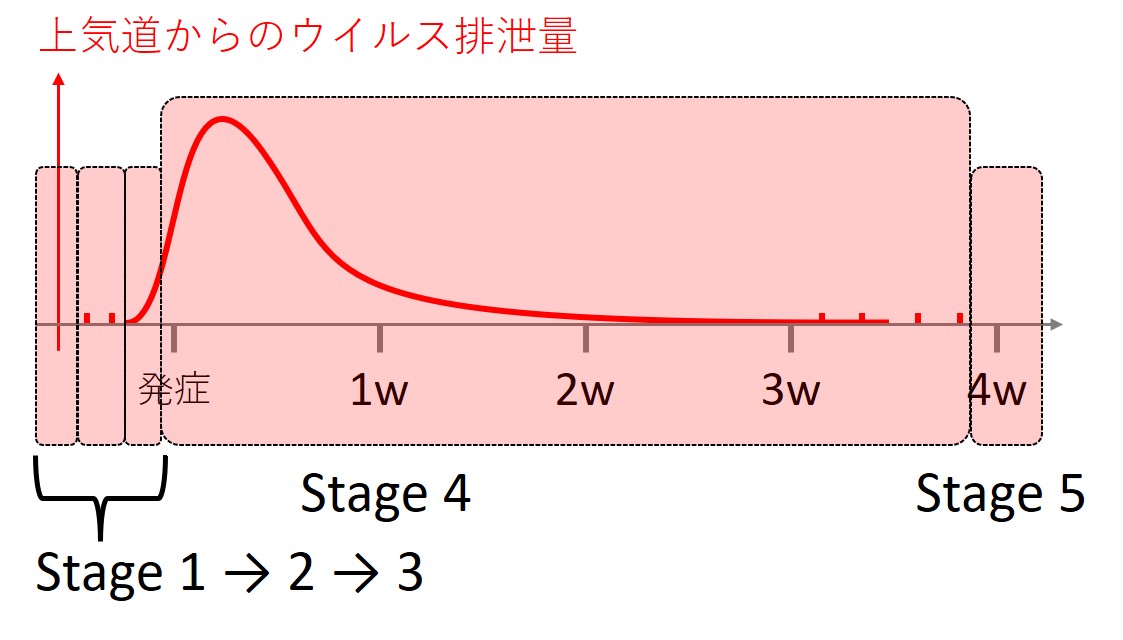

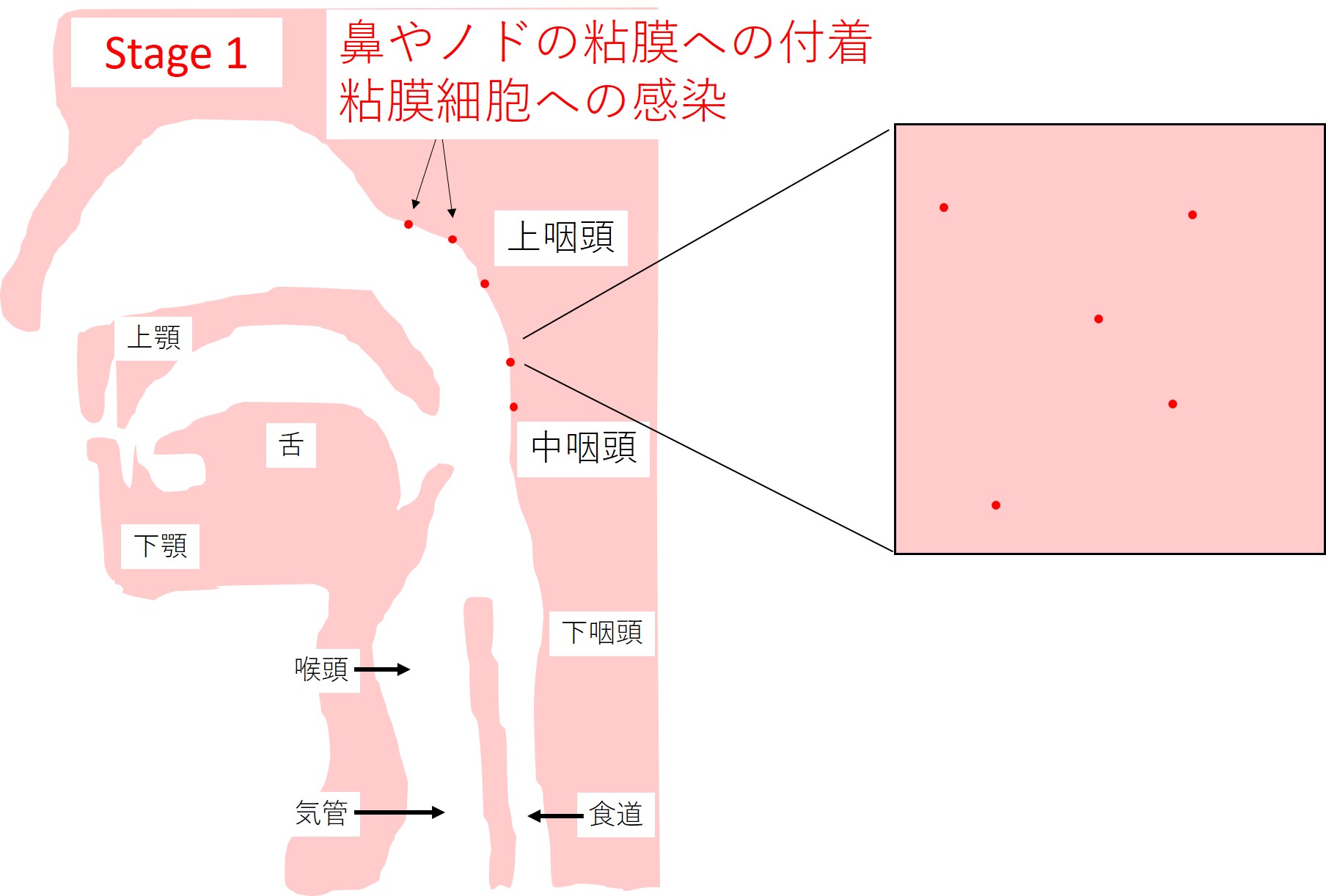

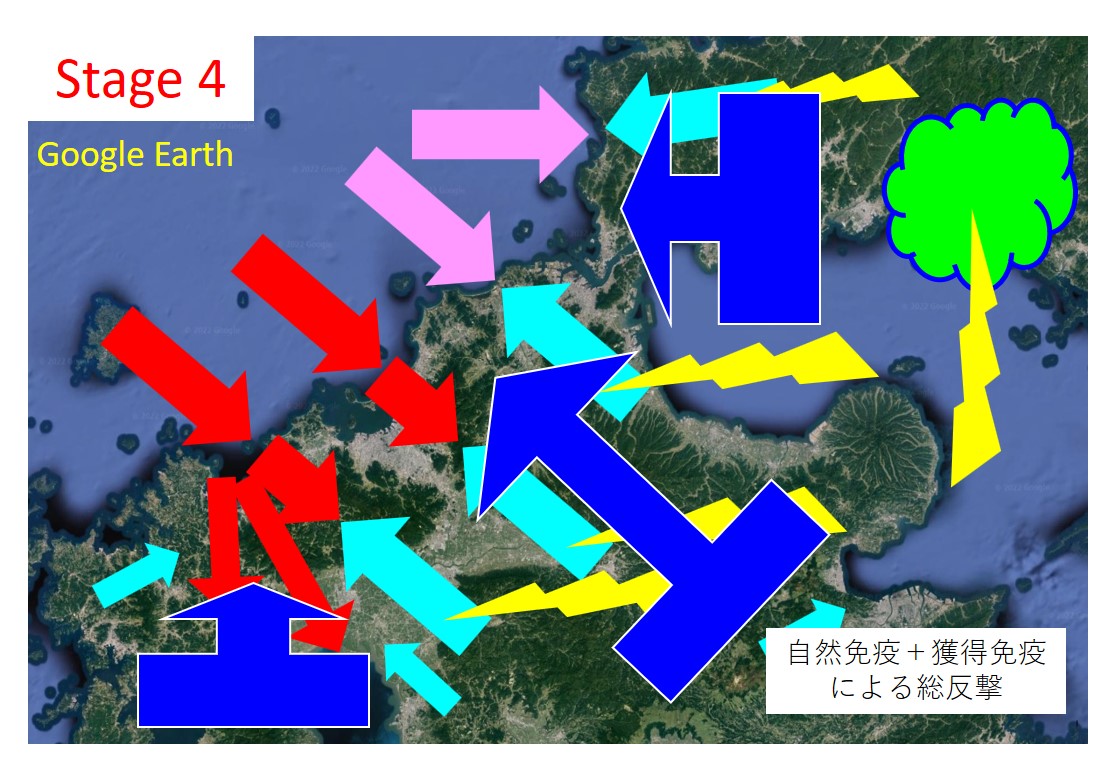

ここでは、ヒトの鼻やノドの粘膜にウイルスが付着してから起こることを、敵軍の北九州上陸になぞらえて大雑把に説明します(外来での口頭説明はしていません)。

免疫反応が段階的に変化していく ことが理解できればそれで構いません。自然免疫 や 獲得免疫 といった用語も登場しますが、ここでは気にしないでください。詳しいことは「接種時期選定の参考」で説明します。「自然免疫と獲得免疫(パッと見てわかる説明)」は コチラ:▶ ▶ ▶

簡単にイメージだけ述べておくと、自然免疫は小火器で武装した歩兵相当(交番のおまわりさんや機動隊、陸上自衛隊の普通科部隊)であり、獲得免疫は陸海空自衛隊の全体であると言ってよいでしょう。敵に奪われた国土の回復は歩兵による地上制圧で完了します。

上気道からのウイルス排出量と免疫応答の段階的変化(各Stage)は概ね次図↓のような関係にあります(適当に当てはめているので細部は気にしないでください)。

上図↑は、初感染を想定しています。既感染者およびmRNAワクチン接種後の感染では異なる免疫応答となります。

初感染では、「Stage 1 → 2 → 3」の段階は自然免疫が担当し、Stage 4 以降で「自然免疫+獲得免疫」による総力戦が行われます。

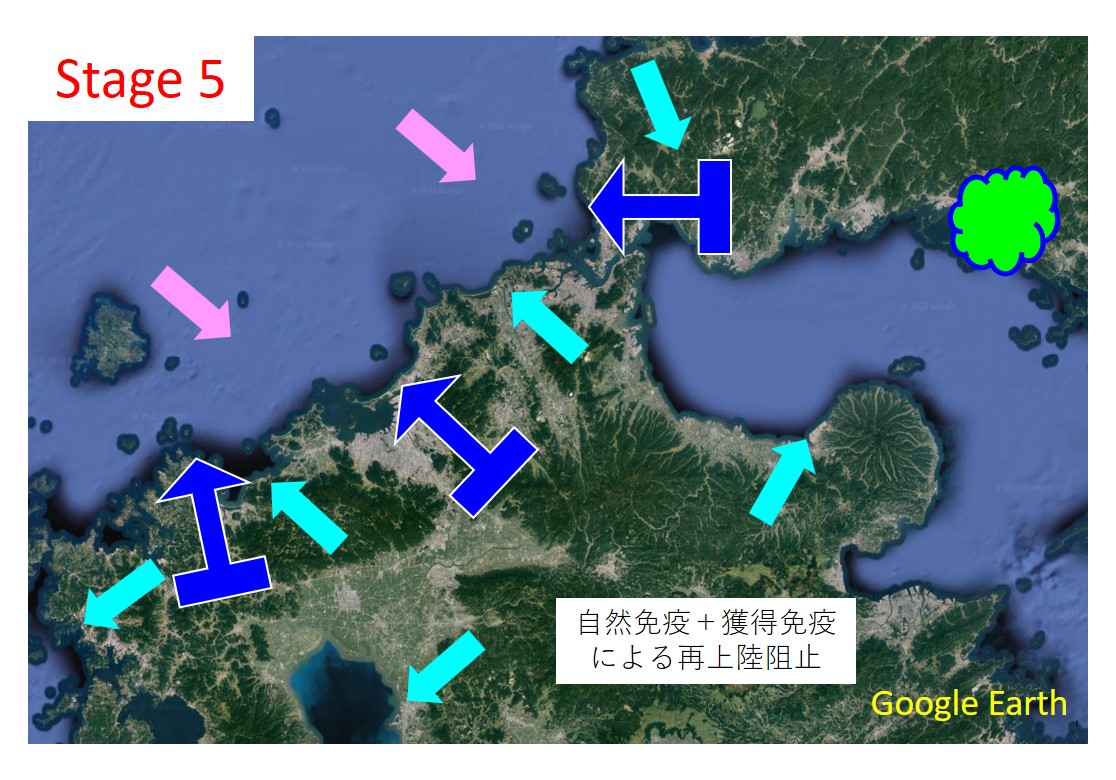

既感染者では、「Stage 5」 の状態でウイルスを迎え撃つことになるので、最初から「自然免疫+獲得免疫」でウイルスを早々に撃退します。「Stage 5」は古典的な意味での「免疫状態(同じ病気に2度かからない状態)」です。

mRNAワクチン接種後に感染した時の免疫応答は「既感染者の免疫応答+甲」となります。「+甲」の中身は、ワクチンによる免疫抑制や抗原原罪も含まれていて、とても複雑です。ここでは説明しません。

Stage 1:敵の上陸戦開始

敵[コロナウイルス]の上陸作戦が一部の海岸線[鼻やノドの粘膜]で始まります。

敵の小規模な上陸部隊は、この地域の警備や防衛を担当する警察や自衛隊[自然免疫を担う好中球やマクロファージ]によりすぐに撃退されます。

敵と戦った部隊は、近隣の部隊に対して警報[サイトカイン]を発します。

この段階の感染者は、粘膜が少し痒いか、あるいはほとんど無症状でしょう。

しっかりと休養を取り、自然免疫力を高めれば、この段階でコロナを撃退できます。

しかし敵の規模が大きく、地域レベルで投入できる戦力だけでは撃退が難しくなり始めると、自衛隊の大きな司令部[獲得免疫応答の現地司令部ともいえるリンパ節]に応援が要請されます。

獲得免疫は大規模部隊であり、初めて出会う敵に対する即応性には劣ります。しかし敵の情報を精密に分析しながらゆっくりと部隊編成を進め、戦い始めると大きな威力を発揮します。

「自然免疫+獲得免疫」は、「自然免疫」単独よりも強大な戦力を持って敵を圧倒します。

十分な換気や適切なマスクの着用などにより、侵入してくるウイルス量を減らすことに失敗したとき、あるいは最初にやってくるウイルス量が多すぎたときは、上陸作戦が勢いを増します。

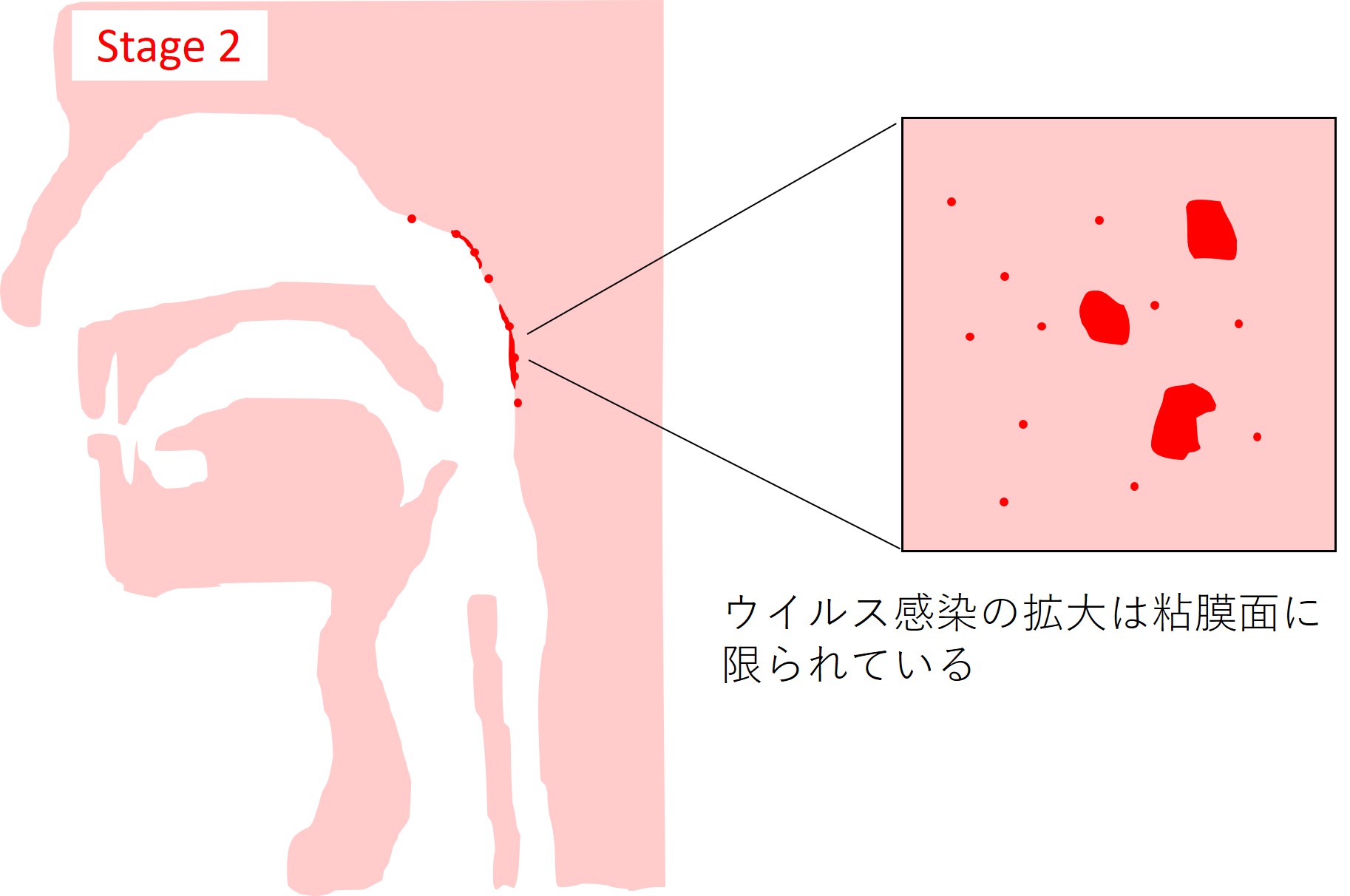

Stage 2:上陸戦拡大期

上陸戦が広範囲で繰り返されるようになります。

ウイルス感染は粘膜面で拡がっていきます。

敵はまだ上陸して橋頭保(きょうとうほ)を確保することには成功していません。

多くの部隊が警報[サイトカイン]を出すようになります。

この段階になると、さすがに咽がイガイガしたり、少し痛みを感じたりします。個人差がありますが、サイトカインが増えて平熱なのに熱感を持ったり、実際に微熱の出る人もいるでしょう。

この段階でも遅くはありません。しっかりと休養をとれば敵の上陸成功を阻止して撃退できる可能性があります。

それに失敗すると次の段階へ進みます。

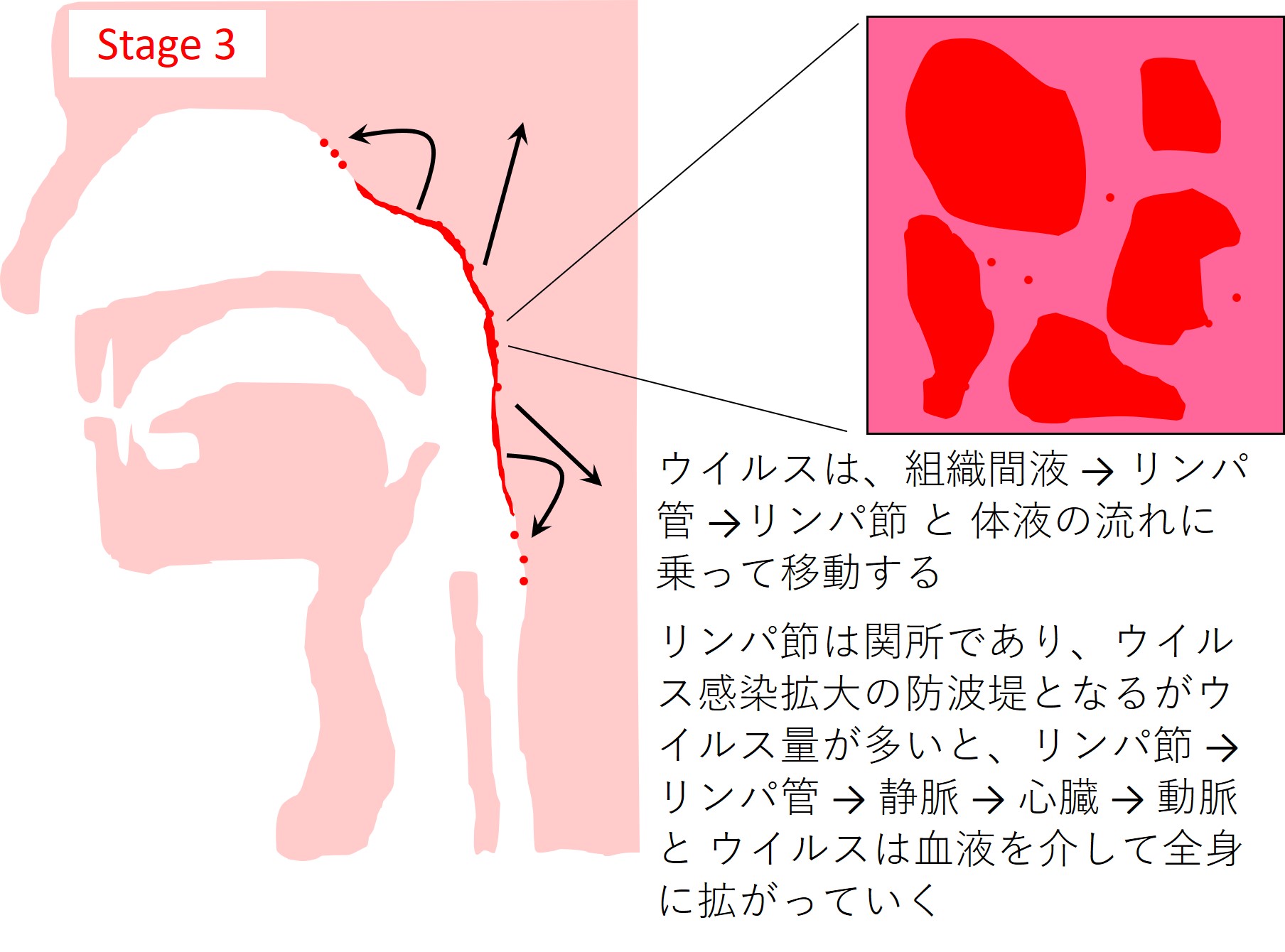

Stage 3:敵が上陸に成功(橋頭保を築く)

内陸部進行の拠点を築かれてしまいました。ウイルスはリンパ液や血液を介して全身を巡ることができるようになります。

もはや地域担当の戦力で対応できる段階ではありません。全国から戦力が動員されます。米軍も動き始めます(たぶん)。

「Stage 3」は短く、すぐに「Stage 4」へ移行します。

Stage 4:総力戦の開始

特定のコロナウイルスに対して特異的に攻撃のできるリンパ球[獲得免疫]が数を増します。

全国から移動してきた部隊[自然免疫+獲得免疫]により敵に対して強力な攻撃が行われます。

局地戦の場は、焼き野原と化します。ノドは猛烈に痛くなります。

たくさんのサイトカインが放出され、高熱、強い倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛などの「全身症状」が強く出ます。

Stage 5:再上陸警戒時期

敵を撃退した後も、再上陸を警戒して全国から派遣された部隊の一部が残ります。ボロボロになった地域担当部隊の再建が進められます。

戦ったコロナウイルスに対して特異的なリンパ球は、敵がいなくなると数を減らしますが、ある程度多めの数を保ちます。

実際のコロナ感染で得た免疫は、日本人の多くでは1年~1年半ほど再感染防御に役立つようです。一部のコロナに弱い体質の日本人では感染後数カ月間しか強い免疫を維持できません。

生ワクチン(毒性が弱められた生きているウイルス)を接種すると、この「Stage 5」の段階が用意されます。

ファイザー社やモデルナ社のmRNAワクチンは「生ワクチン」ではありません。

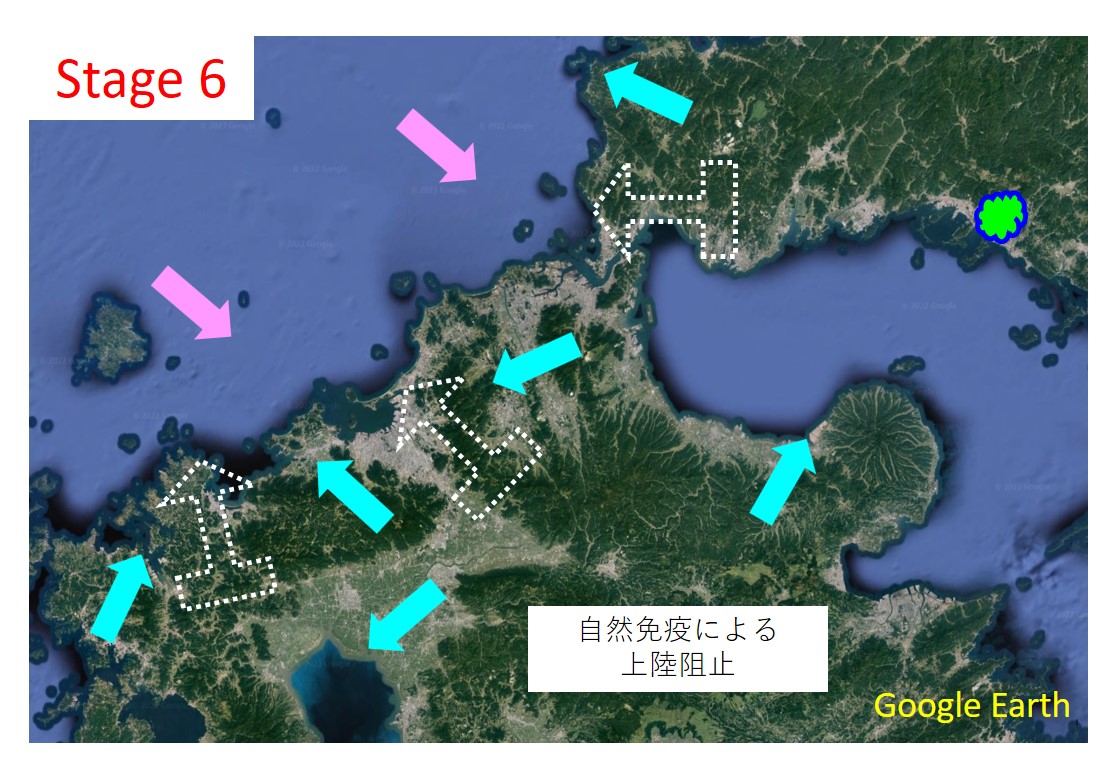

Stage 6:平和ボケの段階

特異的なリンパ球の数が、もともとの感染以前の数にまで減ってしまいます。

コロナではこの現象が非常に早く起こり、再感染を繰り返す原因となっています。

戦場の跡には記念の石碑が建てられたりします。免疫記憶が少し残るようです。

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

ここでは、いろいろな状況において役立つように 基本的な考え方 を説明します。

具体的な日数や計算方法等は変化していくので、神奈川県ホームページや保健所で確認してください。患者の属性等に応じて細かく分類した基準が示されています。

一般的に言えることですが、行政が定める療養期間は「感染者の隔離」という視点から決められており、「感染者の療養」はあまり重視されていません。

また経済的理由により、「感染者の隔離期間」も緩められる傾向にあります。

2023年(令和5年)5月8日以降の療養期間については厚労省等の案内をご覧ください。

しかし、厚労省等の案内をよく理解するためには、それ以前の療養期間についての考え方を知っておく必要があります。

したがって先に、それ以前の療養期間の考え方を理解してから次の厚労省の案内を読むのが望ましいと考えられます。(その理由は、感染症騒ぎは今回のコロナで終わるわけではないと考えられるからです。今後も同様の感染症騒ぎが起こるでしょう。その時に役立つのはコロナが2類感染症に位置づけられていた時の療養期間の考え方だからです。基本を押さえてから、何が緩められたのかを理解することが大事です。)

2023.05.08(令和5年)~ について:コロナ5類移行「どう変わる?」 神奈川県ホームページ

◆ 「新型コロナウイルス感染予防のために」 厚生労働省(2023.05.08~)

◆ 「新型コロナの基本的な感染防止対策」 神奈川県(2023.05.08~)

◆ 「【新型コロナ】5類感染症への変更のポイント」 横浜市(2023.05.08~)

◆ 「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」 厚生労働省

2023.05.08 以前(2類感染症時)の基本的な考え方 ↓↓↓

ノドの痛み、発熱などコロナの症状の初めて出た日が「発症日(第0日)」です。はっきりしないときは 診察した医師が「発症日」を決めます。

治癒に向けて順調に経過した場合の 療養期間 は、発症日の翌日から7日間(療養第1日目~第7日目)です。

コロナの療養期間は、治癒の経過、他者への感染性の減衰の様子、働かないことによる経済的ダメージ等のバランスが検討された結果、2週間 → 2020年6月以降は10日間 → 2022年9月以降は7日間 と短縮されてきました。(注:5類扱いになってからは療養推奨期間5日間となりました)

治癒経過が思わしくない場合、療養期間(7日間)は延長 となります(詳細は保健所に相談してください)。

第8日目から、実質的に社会的制約がなくなります(フリー)。

しかし、ウイルスは発症2週間後~4週間後まで(あるいはそれ以降も)上気道から排出され続きます。(下図↓)

上図↑の「赤」は平均的な変化のイメージ図です(実データの正確な反映ではありません)。

「紫:高くて大きい」は多量のウイルス排出が続く例です。症状が重いとは限りません。無症状もありえます。

「青:低くて小さい」はすぐにウイルス排出が消失する例です。おもに無症状 ~ 軽症です。

いろいろな経過が考えられますが、順調に治っていった場合は 発症後の経過日数で社会的隔離が解除 されます。

療養期間終了時にはまだウイルス排出が続いているのに、なぜ社会的隔離から解放されるのか?

それは、排出されるウイルスの数量が十分に減っていて、他者を感染させるだけの能力が失われているからです(注:5日間の療養推奨期間の場合、ウイルスの排出量が十分に減っているとは言い難いです)。

コンピュータウイルスは、1個でも侵入に成功すると1台のコンピュータへの感染が成立します。

しかし人体は、1個の細胞が1台のコンピュータに相当すると考えてよいでしょう。何兆個という細胞(何兆台というコンピュータ)が集まってネットワークを形成しているのが「ひとつの人体」です。

そして自然な新陳代謝の働きで、毎日何億台、何十億台というコンピュータが壊され、また新しく作られています(注:数は適当に言っています)。

上気道の粘膜も常に入れ替わっており、百個や千個の粘膜細胞にコロナウイルスが感染しても、多くは丸ごと新陳代謝で壊されていきますし、感染細胞で増えて出てきたウイルスも、自然免疫に所属する食細胞(マクロファージ)などに食べられてしまいます。

つまり、ウイルスによる感染が大成功をおさめるためには(次々に感染を繰り返して莫大な数に増えることに成功するためには)、ある程度の数が必要なのです。

例えばここで、私は毎日1万個のウイルスを処理できると仮定します(注:数は適当)。

そうすると、コロナ患者の発症後第8日目の頃のウイルス排出量は、1時間に千個とか二千個といった程度です。

私がこの患者と対面で1時間食事をしても、私のところに来るウイルスの数は高々数百個でしょう。とても私を感染させることはできません。

したがって、療養期間終了後の患者は、ウイルスは出ているけれども排出する数が少なすぎて、他者を感染させる能力が著しく劣っているので、もう社会的に行動を制約する必要はないということです。

もちろん、この方法(経過日数で隔離を解除)では大量のウイルスを排泄し続けている感染者を見逃すというリスクはありますが、そういうのは少数なので、全体としてはこの方法のコストパフォーマンスが高いのでしょう。

ただし、こうしたリスクを無視できない医療機関等では、職員の療養期間が長く設定され、また職員の復帰前にも抗原検査等をする場合があります。

療養期間の前半は療養に専念 してください。

感染成立に必要なウイルスの数量的な考え方に基づいて言えば、療養期間も外出禁止ではありません。他者と濃厚接触してうつしてしまうような行動さえ避けることができれば外出して構いません。

特に横浜は、ひとり世帯の多い地域です。食料など必要なものは買いに出て構いません。

ただし、さっさと買い物する。店の人と多くしゃべらない。電車やバス、普通のタクシーを使わない。お店で外食しない。知人と出会っても挨拶だけで終わらせる。そういう注意をきちんと守る必要があります。

療養期間の前半で発熱などの急性期症状はピークを越えて軽くなっていくはずですが、長引くときは医療機関に相談しましょう(オミクロン株でも肺炎に進むことがあります)。

また、療養期間の後半はリハビリを開始 しましょう。

屋外での散歩でよいでしょう。屋外はマスクを外して散歩しましょう。

リハビリは「軽負荷」に抑えておきましょう。ウイルス感染による免疫力抑制はかなり長期間続きます。運動等の負荷を急に上げすぎると発熱のぶり返すことがあります。

また、一般的には 隔離解除前(第8日以前)に、抗原検査やPCR検査を受ける必要はありません。おそらくPCR検査はかなりの人が陽性に、抗原検査も相当の割合で陽性になるでしょう。

昔、ダイヤモンドプリンセス号という金持ちだけが乗船できる客船がコロナ流行をおこして横浜に来たことがありました。

そのときは、日本国内にコロナ患者はとても少なかったので、客船からコロナを上陸させないために厳重な検査が繰り返されました。

PCR検査を毎日行って、2日間陰性が続いたら初めて上陸が許可となるといったことが行われました。

しかし、その後コロナは日本全国で流行したので、もはや上陸阻止のような検査をすることはありません。

ただし、先図↑の青の患者のように、無症状で経過あるいは早々に体調が回復し、長期療養したくないという患者がいます。そういうときは、24時間以上の間隔で「PCR検査:陰性」を証明できれば、早く自由になれるようです。

詳しいことは保健所に相談してください。療養期間が7日間に短縮されたので廃止されたかもしれません(神奈川県ホームページを見ると無症状陽性者の早期隔離解除方法として残っているようです)。

また繰り返しますが、医療機関等の勤務員が感染した場合、職場復帰直前に「検査:陰性」を確認することがあります。

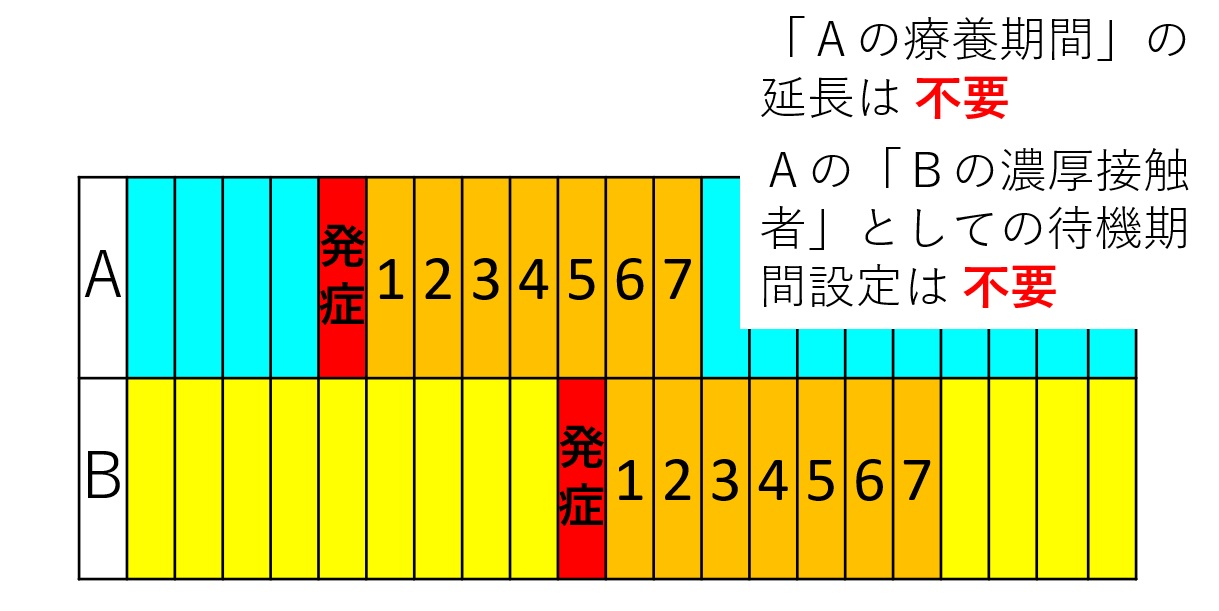

先に発症した 患者A の療養期間中に、あるいは療養期間の少し後に 同居家族B が遅れてコロナの感染発症者(患者B)になった場合、先の 患者A は上気道症状の再燃等(新たな感染症状)が出現しなければ、その療養期間を延長する必要はありません。

もちろん、そのようなときに「濃厚接触者としての隔離」も必要ありません。

免疫が大きく立ち上がっている 患者A のウイルス排泄量は減り続ける からです。

発症後、いつまでこうした「不要性」を維持できるか、明確な区分はありませんが、少なくとも数か月は有効だと考えてよいでしょう(体質的にコロナに弱い人でも数カ月間は再感染しにくいことから)。

同居家族が遅れて発症しても、先の感染者の療養期間を延長したり、新たに濃厚接触者としての待機期間を設定する必要はありませんが、同居家族同士の濃厚接触を避けるための 家庭内隔離は継続したほうがよい でしょう。

人体を構成する細胞のうち、実際に感染している細胞数はごくわずかです。家庭内隔離(自分自身からの隔離や同居感染者からの隔離)をしっかりやらないと、自分たちが排出したウイルスを取り入れることにより、新たな感染が増え続けることになります。

その結果、治癒は遅くなるでしょうし、体調がよくないときは症状が再燃する恐れもあります。

◆ 役立つニュースの紹介

解熱剤は医師の指示に従って服用しましょう。

新型コロナウイルス・オミクロン株のBA.5系統およびBQ.1.1系統が、高温で増殖しづらいことを解明(京都大学医生物学研究所など、2023.04.24)

インフルエンザでも同じことですが、基本的には、熱を出していた方がスッキリと治ります。

解熱剤で一日中熱を下げ続けると、ダラダラとした治り方になります。

ただし、日本人の何%かは高熱に弱い体質(痙攣しやすく、意識消失しやすい体質)なので、ふだん出ない高熱は積極的に下げましょう。

また、1日に1回くらい熱を下げて楽になっても治り方に大差はないでしょう。

それほどの高熱でもないのに、解熱剤で一日中下げておくのはお奨めではありません。

コロナ発症後の1か月間、体調が良くても運動は控えめにしましょう。次の1か月間、激しい運動は避けましょう。「Long Covid」になると大変です。発症後の2か月間しっかり療養できるかどうかが重要なカギであるようです。

コロナ後遺症の 「倦怠感」 に対して 「みんな疲れているからそれは病気じゃないよ」 と思う方は多いと思います

— hy コロナ後遺症 long covid (@h_22_y_08) February 25, 2024

そこで、コロナ後遺症の倦怠感と健康な人の疲労の違いについて図 × gifで表現してみました

① 体力の消耗が異常に速い#コロナ後遺症 pic.twitter.com/b1t2CG5mYV

コロナ後遺症の私が言われて傷ついた10の言葉:▶ ▶ ▶

↓:コロナの慢性症状で苦しんだ例(時間のある時にじっくりと見て下さい)

医師も含め

— Offside🌻 (@yfuruse) March 1, 2024

日本人の全員に読んでもらいたい文章。すばらしくまとまっているLong COVID患者の闘病記。https://t.co/nXq6BWuprB

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

(注:2類→5類扱いになってから、濃厚接触者の隔離のようなことは不要になりました。家庭内感染や職場内感染の防止という観点から考え方を理解することを重視してください)

感染者の濃厚接触者を見つけて、(自宅)待機期間(隔離観察期間)を設ける目的は次の通りです。

(1) 感染拡大の抑止(「濃厚接触者→感染者」から周囲の他者を守ること)

(2) 感染発症の抑止(濃厚接触者自身を守ること)

(3) 発症後の重症化の抑止(濃厚接触者自身を守ること)

濃厚接触者は、「Part 1」で言えば「Stage 1」あるいは「Stage 2」の段階になっています。

症状の有無には個人差があります。症状が無い場合は、自治体等の無料検査機関を利用したり、検査キットを入手して自分で調べることができます。症状がある場合は、自分で検査キットを使って調べるか、病院等を受診して検査を受けることができます。

濃厚接触者は、感染して発症する可能性が大きい人々です。

発症2日ほど前から多量のウイルスを排出する可能性もあるので、社会からの隔離(自宅で待機)が求められます。

ウイルスの潜伏期間を過ぎても発症しなければ、感染が成立しなかった可能性が大きいので隔離は解除となります。

感染しても初期段階であれば、しっかりと休養することで発症を抑え込むことができます。

「濃厚接触者としての待機期間(隔離観察期間)」は、社会のためにも自分のためにも重要な期間です。

原則的には、「濃厚接触者」として認定される条件を満たしていない者(=感染発症する可能性の小さい者)に対して「濃厚接触者としての待機期間(隔離観察期間)」は要求されません。

「同居していること」=「濃厚接触者である」とはなりません。

同居していても、「ふだんから家庭内隔離が確立」している場合は、濃厚接触者とはなりません。

複数の同居者がいる家族で、誰かが最初に感染した後、同居者全員にうつっていくことも珍しくありませんが、最初の感染者のみに留まることも珍しくありません。

きちんと「ふだんから家庭内隔離」ができていれば、「同居している」=「濃厚接触者」とする必要はありません。

「ふだんから」の理由を説明します。

「Part 1」でも説明したように、2021年末(令和3年末)まで流行していたデルタ株では、発症前からたくさんのウイルスが排泄されて感染拡大の要因となっていました。(下図↓)

たいていの家庭では、家族の誰かが「発症してから」いろいろな家庭内隔離を開始することが多いのですが、それでは手遅れのことが少なくありませんでした。

そこで「ふだんから」=「発症2日前の時点でも」家庭内隔離が守られていますよ、ということが重要になります。

2022年(令和4年)になってオミクロン株に替わると、「発症してから」家庭内隔離を開始しても十分なケースが増えてはいますが、オミクロン株でも発症前からの感染はそれなりに見られているので、やはり「ふだんから」の家庭内隔離が重要になります。

(時々見られるケースですが、発症直後に受診し、「抗原検査:陰性」、「PCR検査:陽性」となったような場合は、ウイルス排出量が少ないので「発症してから」の家庭内隔離でも十分でしょう)

濃厚接触者になっても自宅軟禁状態になるだけで、目的(1)、(2)の恩恵もほとんどない場合が少なくありません。

そのため、ウソも方便を使って、濃厚接触者にならないように注意している人々もいるようですが、あまりお奨めはできません。

待機期間(隔離観察期間)の目的をよく理解し、実行することが望ましいのですが、それを許さないブラックな労働環境が現実にはあるようです。

濃厚接触者の待期期間(隔離観察期間)は、感染者との「最後の濃厚接触日(第0日)」を起点として設定されます。

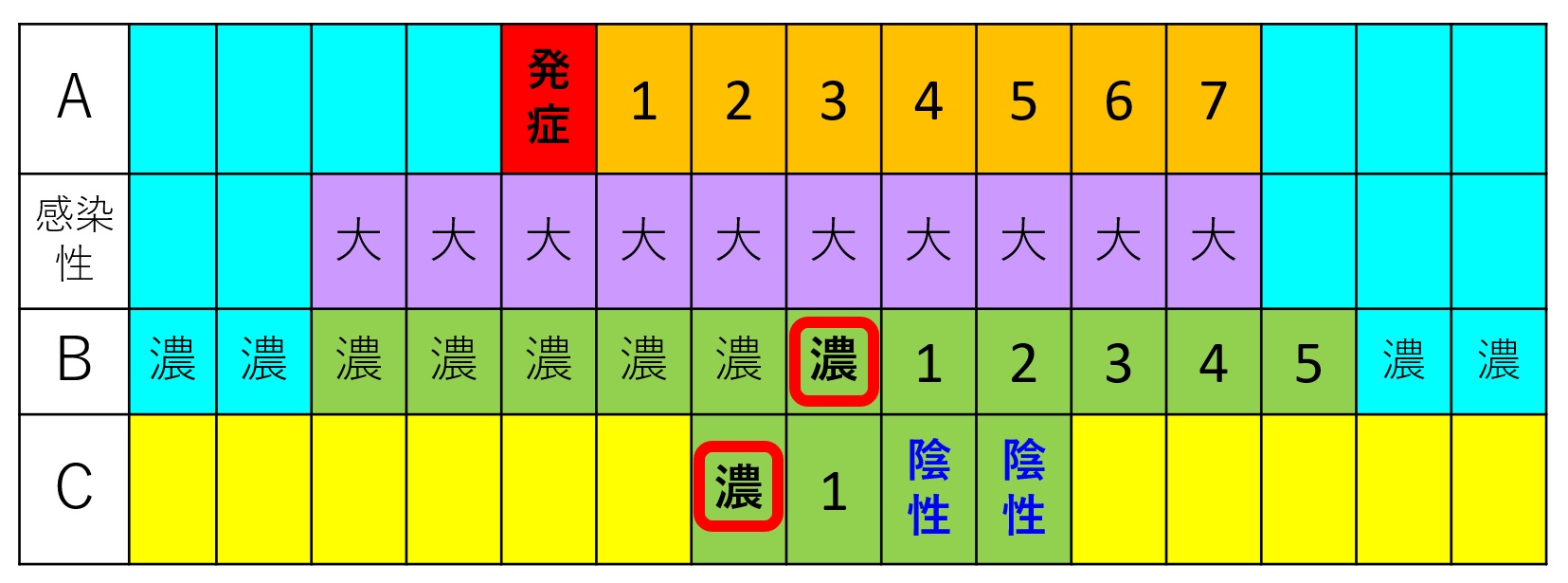

以下の条件で経過表を作成すると次表(↓)のようになります。

A、B、C が同居家族。A が発症。C は日頃から家庭内隔離を実行中。

感染者の他者への感染リスクが大きい時期に濃厚接触した場合、最後の濃厚接触日(赤枠)の翌日から数えて5日間が「待機期間(自宅で待機・隔離し、発症しないか観察し、発症しないように体力を温存する期間)」となります(下表)。

最終濃厚接触日の翌々日及びその翌日(待機第2日目と第3日目)に抗原キットで陰性となった場合は、早く待機期間を終了できます(待機第4日目に解除)。

(下表) 同居家族C が「患者A の濃厚接触者」として隔離されているときに、別の 同居家族B が遅れて発症した場合、同居家族C の「濃厚接触者としての待機期間」は、「患者A の濃厚接触者」→「患者B の濃厚接触者」へと期間設定がリセットされ、実質的に延長されることがあります。(ただし、十分な換気や家庭内隔離がしっかりできていれば延長は不要です → 後述)。

患者A の療養期間は延長されないのに、濃厚接触者C の待機期間(隔離観察期間)はなぜ延長されるのでしょうか

感染者 の療養期間を決めるときはウイルス排出量の変化の後ろ部分(減衰している部分)を見ていますが、濃厚接触者 の待機期間を決めるときは前の部分(増大していく部分)を見ているからです。(下図↓)

濃厚接触による待機期間中に新たな濃厚接触があれば、その新しい濃厚接触に合わせて待機期間(隔離観察期間)はリセットされます。

どんどん延長されていきます。

これを避ける方法は2つあります。

ひとつは、早々に「家庭内隔離」を確立 することです。部屋の換気をしっかりと行う。食事時間や場所を隔離する。同じ部屋で寝ない。そういった家庭内隔離を確立すれば、もはや濃厚接触状態ではないので、同居者が遅れて発症しても「新たな濃厚接触者」としての扱いは受けなくなります。

もう一つの方法は、お奨めではありませんが、感染してしまうことです。この場合は、ウイルスの摂取量を適度に抑えることで、ゆっくりと発症して軽症で治るように注意する必要があります。同居者から大量のウイルスを一気に受け容れると、重症になります。実際には摂取するウイルス量をうまくコントロールするのはとても難しく、(感染による長期的なリスクがまだ評価されていないという意味でも)危険なコロナで試みるのはお奨めしません。基本的に、コロナには感染しないことをお奨めします。

「家庭内隔離」の要(かなめ)は空気の共有を避けることです。

過ごしやすい気候の時は「持続的な換気」を確保すればよいでしょう。

寒い冬や治安上の問題のために十分な持続的換気を確保できないときは、ウイルスや細菌を破壊する(殺菌機能付き)空気清浄機を利用するのが良いかもしれません。

家庭用にお奨めは、紫外線UV(特にUV-C)で殺菌する機能を持つ空気清浄機です。

感染者の居る部屋に置き、出てくるウイルスを持続的に破壊し続けるのが良いでしょう。

業務用にお奨めは、オゾンを発生してウイルスや細菌を不活化する機能を持った空気清浄機です。

オゾンは高濃度になりすぎると健康上の問題も出てくるので濃度管理をきちんとする必要があるようです。

またオゾン発生装置を電子機器のすぐ近くに置かないなどの諸注意も必要のようです。

大事な注意点として、UV殺菌機能付きの空気清浄機とオゾン発生機能付き空気清浄機を同じ部屋の中で同時に用いることは避けるようにしてください。

オゾンの働きで紫外線UVCによる殺菌作用が減弱したり、また紫外線UVCの働きでオゾン濃度が高くなったり、オゾン特有の臭いが強くなったりする可能性があるようです。

さて、しっかりとした家庭内隔離で濃厚接触者になることを逃れたとしても、また濃厚接触者としての待期期間が終わったとしても、それで普通に出勤できるかどうかは別問題です。

会社ごとに独自のルールを決めているようです。

家族の誰かが少し具合悪くなっただけで会社への出勤を禁じる会社もありますし、本人がコロナの患者になって療養期間中なのに、元気なら出社して働くように求める会社もあるようです。

以上、「Part 3.療養期間について」と「Part 4.濃厚接触者について」において、基本的な考え方を説明しました。

日数や隔離解除の条件等は、今後も変化していくでしょう。最新の情報を神奈川県ホームページや保健所に確認しながら療養や自宅待機の計画を立てて下さい。

「5月8日以降の療養に関するQ&A等」(厚労省)

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

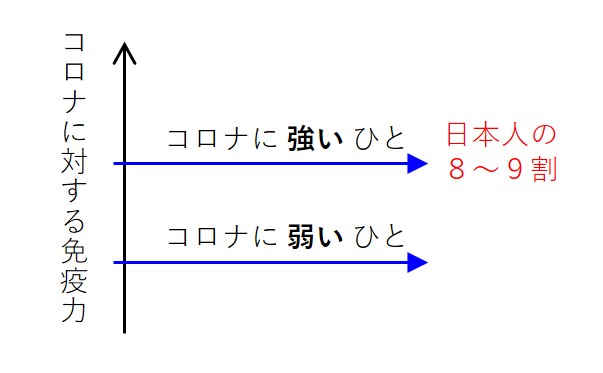

インフルエンザに罹りやすい人は、毎年インフルエンザに罹っています。

同じように、コロナにも「弱い人、強い人」がいます。

コロナに弱い人は、何度もコロナに罹ります。コロナ騒動が始まって約3年経過した2022年末の時点で、すでに2回も3回も罹っています。同居家族が先に感染するなどの特別な理由がないのに感染しています。

(注:子供は免疫系が成長中であり、基本的にあらゆるウイルスや細菌に感染します。通常は、感染することで免疫系が鍛えられていきます。コロナに弱い、強いといった話は 大人での話です。子供など同居家族が先に感染した時は家の中のウイルスがすごい量になるため、コロナに強い人でも感染します。転居・転勤など強いストレスは免疫力を低下させるため、コロナに強い人でも感染します。)

日本人の8~9割は、コロナに強い(強かった) と考えられます。

2020年(令和2年)、欧米等がコロナで大騒ぎになっていた時、日本は比較的静かでした。コロナによる死亡率は欧米の「数十分の一 ~ 百分の一」であり、主に高齢者でした。

日本などいくつかの国々でコロナ被害の極端に少ない理由は、(中国大陸からやってくる)毎年のコロナ感染歴ではないかとか、新型コロナの不顕性先行感染があったのではないかとか、BCG接種歴ではないかとか、日頃の衛生習慣ではないかとか、いろいろと話題になりました。

参考:日本人がコロナに強い(強かった?)原因について → :▶ ▶ ▶

コロナに対するmRNAワクチンの登場が話題になった頃、「日本人にワクチン接種は必要ないだろう」と考えられました。

しかし、2022年(令和4年)、日本のコロナ流行の規模は世界最大クラスとなってしまいました。

2022年は、肺炎になりにくいオミクロン株が流行したので死者が少なく済んでいますが、もしこれが武漢株直系のデルタ株等であれば、肺炎による死者も多く発生して大変なことになっていたことでしょう。

ひとつの民族の免疫学的な体質が激変するようなことは、よっぽどのことがなければ起こりえません。

かつてコロナに強かった日本人の免疫力がたった1年でここまで低下した最大の原因は (ファイザー社やモデルナ社の)mRNAワクチン だと考えられます。

mRNAワクチンの接種によって、なぜコロナに罹るようになったのかを説明します。

最初に明言しておきますが、コロナの感染予防に抗体は不要 です。

mRNAワクチン未接種の状態でコロナに感染した場合、軽症者では抗体が作られません。

このことは、古くからあるコロナ(いわゆる風邪の原因ウイルスのひとつ)でも、新型コロナでも同じです。

高熱が数日以上続くなどの強い全身症状があるときは抗体が作られますが、抗体は数か月から数年以内に消失します。抗体を作るのをやめてしまうのです。

風疹や麻疹(いずれも1本鎖RNAウイルスであり、感染予防目的で 生ワクチン を接種する)などに対する抗体は、何十年も産生され続けて再感染を予防しますが、コロナに対して私たちの自然な免疫は「抗体で再感染を防ぐという戦略」は持っていません。

麻疹や風疹は子供の時に得た抗体が、10年後も20年後も通用して再感染防止に役立ちますが、遺伝子変異の激しいコロナウイルスの場合、感染して得た抗体は1年もしないうちに無効な抗体になる可能性があります。(麻疹では「細胞へのレセプター結合部位など、構造的・機能的にアミノ酸変化を許容できない複数の領域がエピトープになっている」そうです:ウイルス 第67巻 第1号 pp.3-6. 2017)(注:エピトープとは抗原の最小単位のようなもの)

そうしたことも、ヒトの免疫系がコロナウイルスに対する抗体産生をすぐに停止する原因になっているのかもしれません。

| ウイルス | インフルエンザ | コロナ SARS-CoV-2 |

風疹 | 麻疹 はしか |

| RNAの塩基数 | 約1万3千 | 約3万 | 約9千7百 | 約1万6千 |

| RNAの修復酵素 | 無し | 保有 | 無し | 無し |

| 古い抗体の有効性 | ✕ | ✕ | ○ | ○ |

コロナ感染後、ヒトの免疫系は抗体無しで次のコロナ感染に備えます。

オミクロン株に対する抗体価の実測データ紹介: ▶ ▶ ▶

テレビ等が「コロナに対する抗体を作りましょう」、「抗体が減るので追加接種して抗体を増やしましょう」とアピールしてきたのは、コロナの感染予防が目的ではなく、ワクチン接種を普及させるのが目的 です。

ワクチンを接種してもらうために、一般の人々にもわかりやすい「抗体」という言葉を利用しているだけのことです。

(免疫系に特殊な脆弱性でもない限り)コロナの感染予防に抗体は必要ありません。

もちろん、流行中のコロナに「うまく適合した抗体」を持っていれば、感染を予防する能力は抗体の無い状態よりも「より強く」なっていますが、基本的には(大多数の健康な人々にとっては)不必要な、余分な能力でしょう。

また、コロナのようなRNAウイルスは抗原の変異が激しいため、ワクチンで「うまく適合した抗体」を用意させ続けることは物理的に困難だと考えられています。

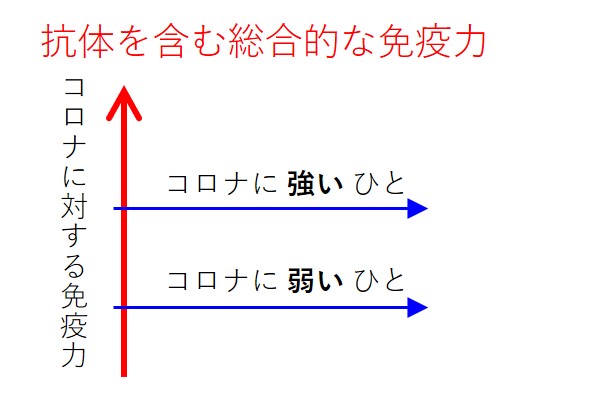

しかし、ここでは「抗体を含めて、コロナに対する総合的な免疫力の強さ」をグラフの縦軸で表します。

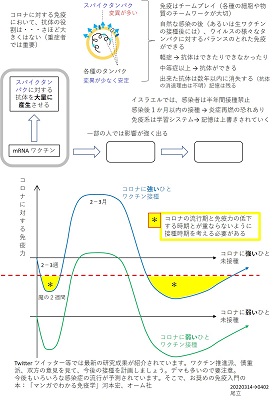

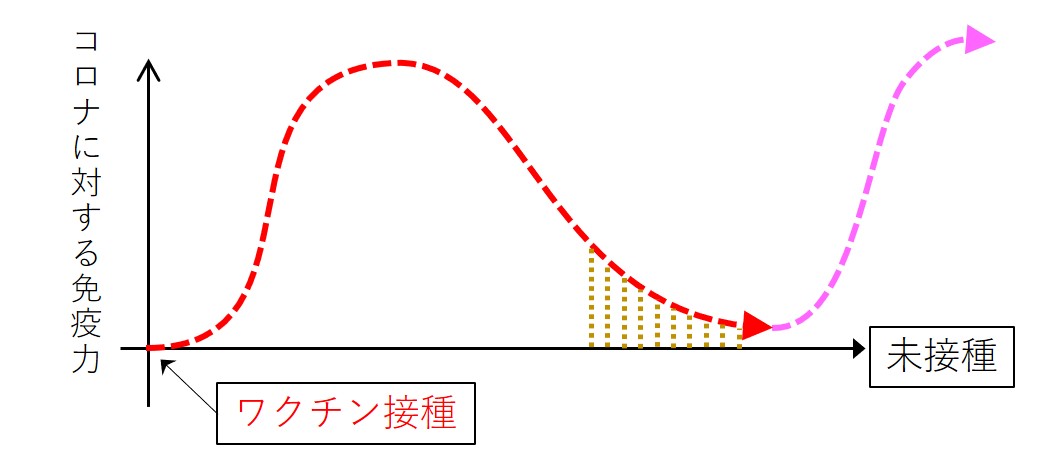

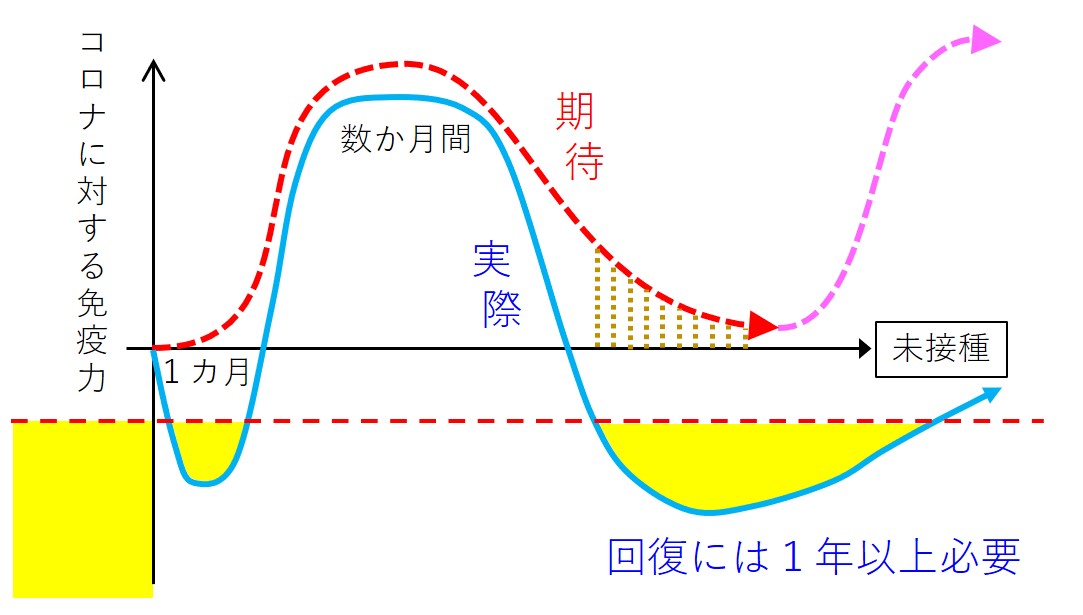

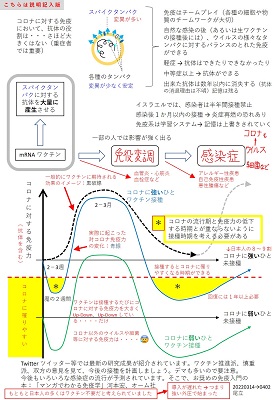

一般の人々は、今回のmRNAワクチンによる効果として次のような免疫力の変化をイメージしています(下図↓)。

「ワクチン接種後、コロナに対する免疫力は強くなる。ワクチンの効果が切れると免疫力は低下し始めるが、ワクチンを接種していなかった時よりはコロナに罹りにくい状態が維持される。そして、ワクチンを追加接種すれば再び免疫力は強くなる」・・・・と。

このような変化を期待してmRNAワクチンの接種を重ねている方がほとんどです。

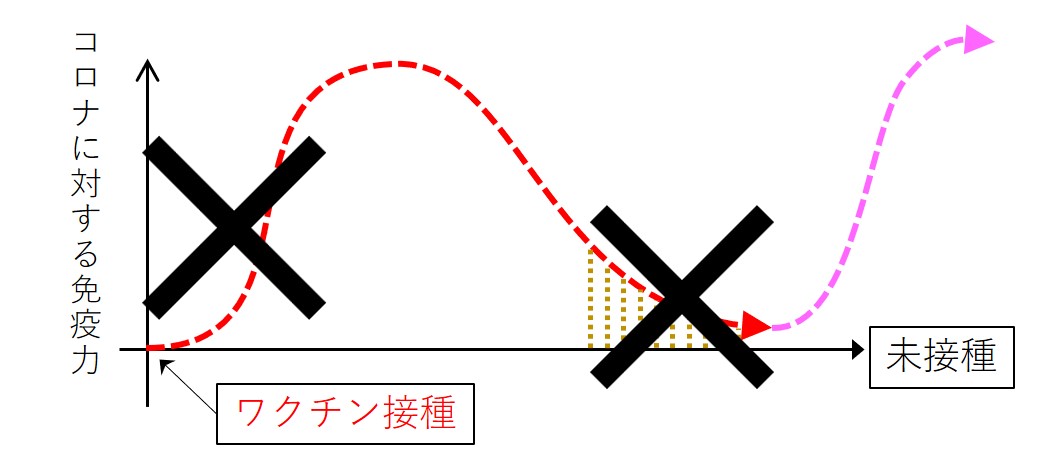

しかし、これまでのワクチン接種の結果をみると、その期待は完全に間違っていたようです。

実際に起こっていたことは、次図(↓)のような変化です。

ワクチン接種直後から順番に説明します。

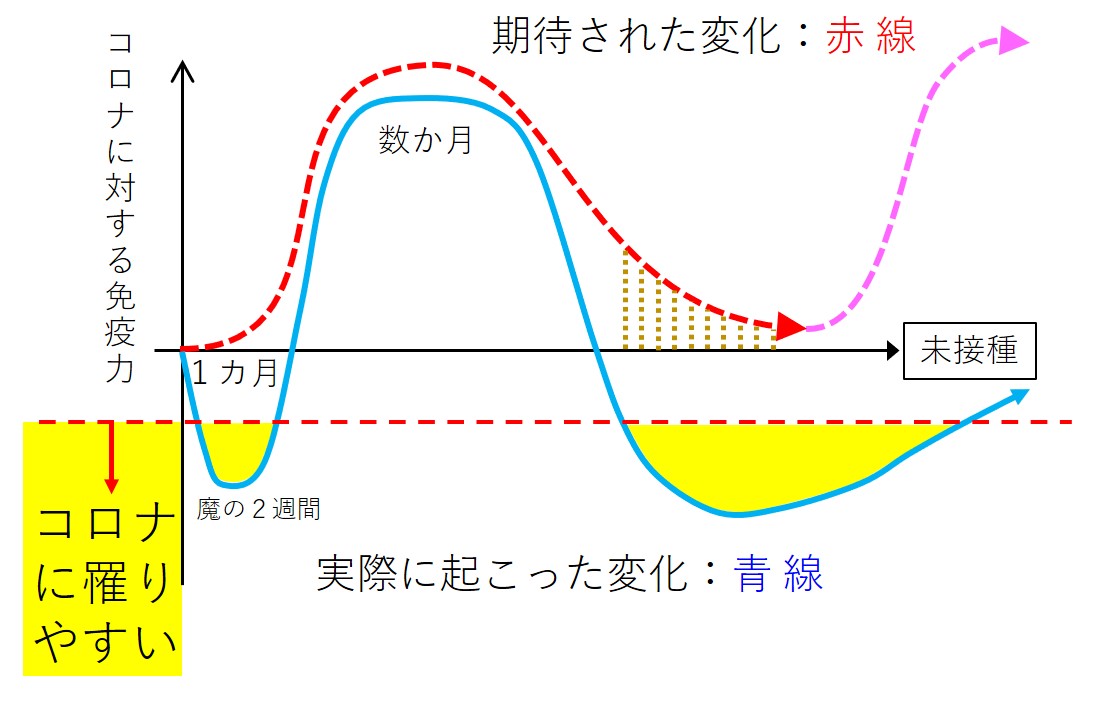

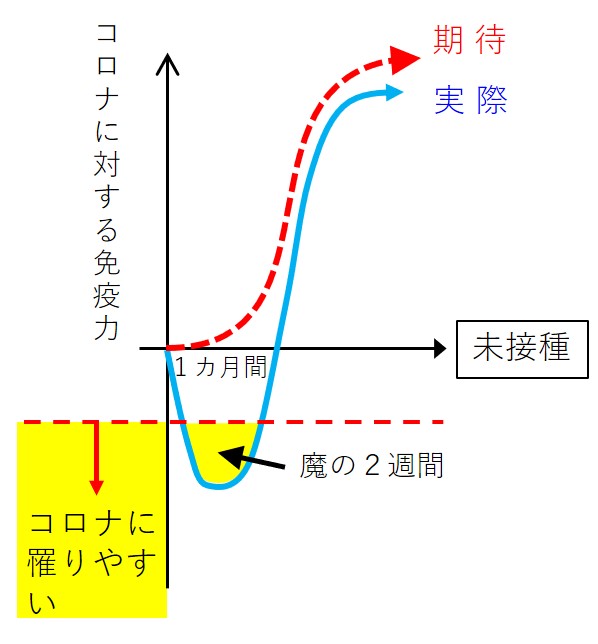

mRNAワクチンの接種を受けると、抗体を含む総合的な対コロナ免疫力は急激に低下します(下図↓)。

末梢血リンパ球数の一過性の減少等も起こり、対コロナだけでなく免疫力全体が大きく低下するようです。

mRNAワクチンの1回目の接種のときに3週間後の2回目の接種が予約されますが、2回目に来ない人がいます。

そういう人が数か月後に2回目の接種に来たとき、医師が問診すると、1回目接種の後に「コロナになりました」、「帯状疱疹になりました」と述べる方があまりにも多く、他にも「顔面神経麻痺になりました」、「心筋炎で入院しました」という人もいました。

多くの方は、ワクチンが原因で感染症になっていたことには気づいていませんでしたが、接種会場で問診をしていた医師は、2回目が遅れた理由を多くの人々から聞きますから、この免疫異常に最初に気付いたのでしょう。

ワクチン接種後には血液凝固異常や血管炎による脳梗塞やくも膜下出血、動脈瘤破裂、心筋炎、原因不明の突然死なども多発するので「魔の2週間」という言葉が生まれましたが、強い易感染性(感染しやすい状態)は約1カ月間続くようです(弱い易感染性はしばらく続きます)。

この1か月間にコロナに罹る人は少なくありません。岸田文雄首相は2022年令和4年8月12日に4回目の接種を受け、8月20日に発症、黒岩祐治神奈川県知事は12月3日に5回目の接種を受け、12月9日に発症、日本政府新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は11月12日に5回目の接種を受け、12月10日に発症しました。

(注) 「魔の2週間」:世界に先駆けて国民にファイザー社のmRNAワクチンを接種したイスラエルのコロナ感染データを見て、ツイッター(→「X」に改称)の「J Sato(@j_sato)」さんが、接種後の2週間を「魔の2週間」と呼んだようです。イスラエルの初回接種はとても効果的であり、接種2週間後から抗体産生が急上昇するために、最初の2週間にコロナ感染が多かったと考えられます。

その時期を過ぎると、対コロナ免疫力はグンと強くなっていきます(流行中のコロナに対して有効な抗体が作られていると仮定しています)。

個人差は大きいですが、概ね数カ月間は強いと期待して良いでしょう。

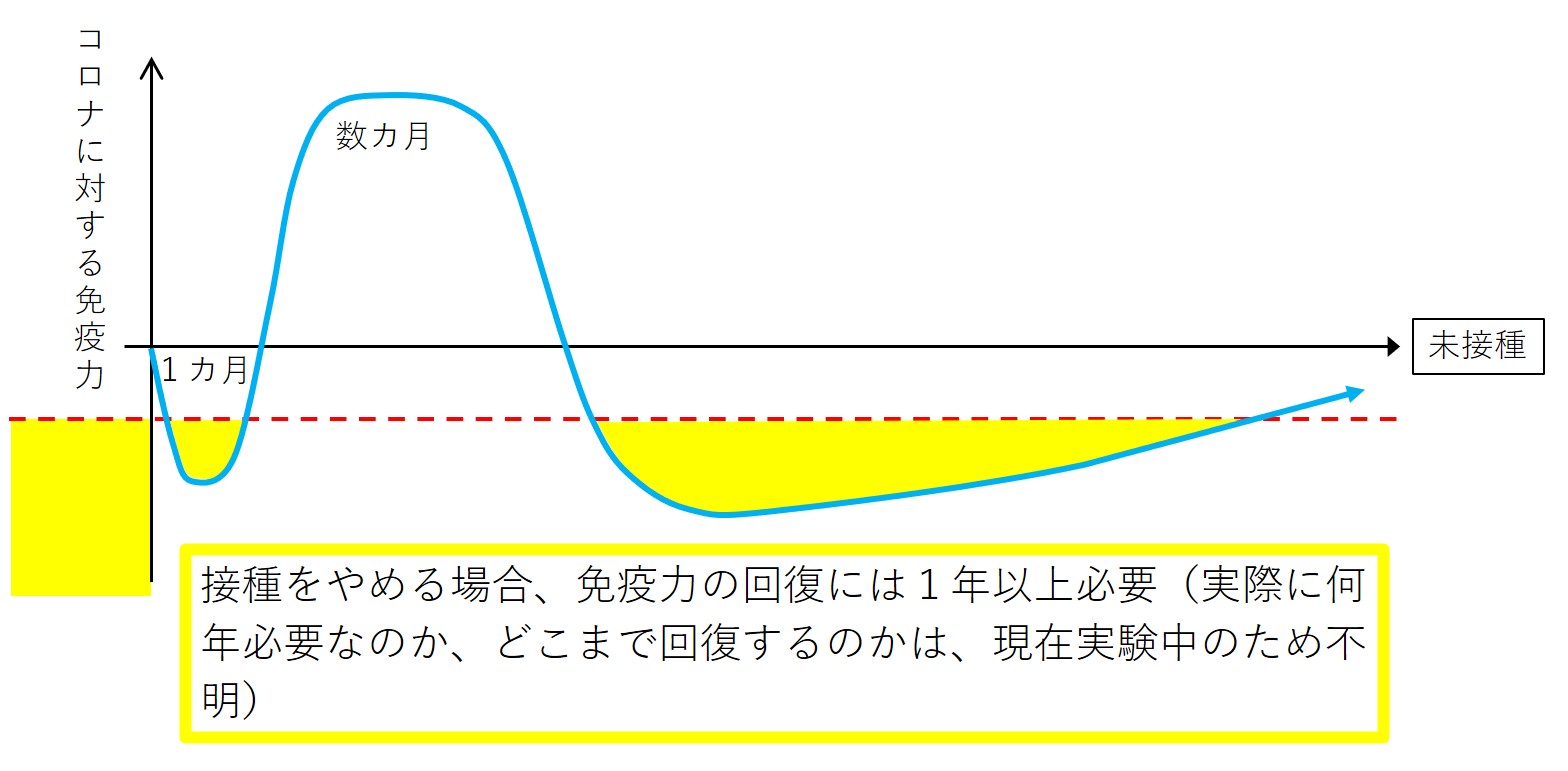

そして、ワクチンの効果が切れて免疫力が落ちていくと、期待に反して、本来ワクチンを打っていなければ持っていた免疫力をも大きく下回って、またコロナに罹りやすくなります(下図↓)。

次のワクチンを接種すれば(同じことを繰り返すので)、再び対コロナ免疫力は強くなりますが、何らかの理由でワクチンの追加接種をやめた場合、もともと持っていた対コロナ免疫力が回復するまでには少なくとも1年以上要すると考えられます(下図↓)(何年でどの程度まで回復するのかは不明です:現在実験中)。

結局、mRNAワクチンで起こっていたことは、打つたびにコロナに対する免疫力を大きくアップ・ダウンさせていただけのことです。

ダウンの時期がなければ、コロナの感染を予防し、重症化を防ぐと期待できたのでしょうが、実際にはダウンの時期にコロナに罹るので、今では、ワクチンを打っていない状態(免疫力は安定)とワクチンを打った状態(免疫は、↑へ↓へと不安定に変化)を同じ人で比較すれば、ワクチンを接種した方がコロナに罹りやすいねと言われるようになってしまいました。

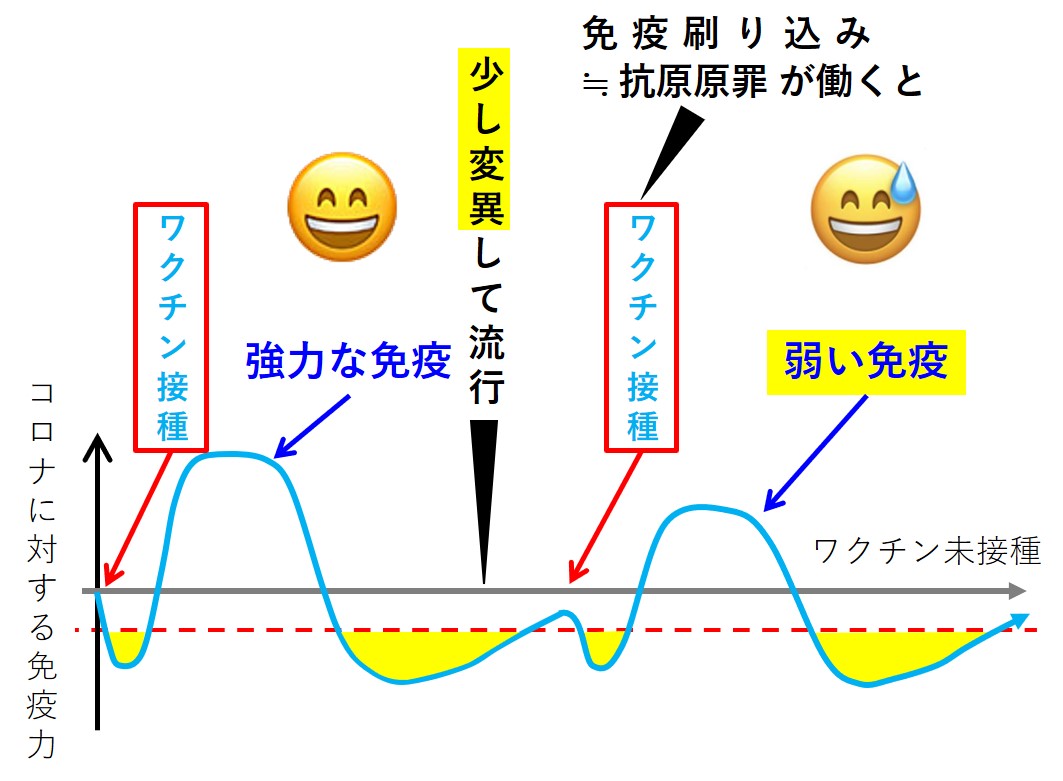

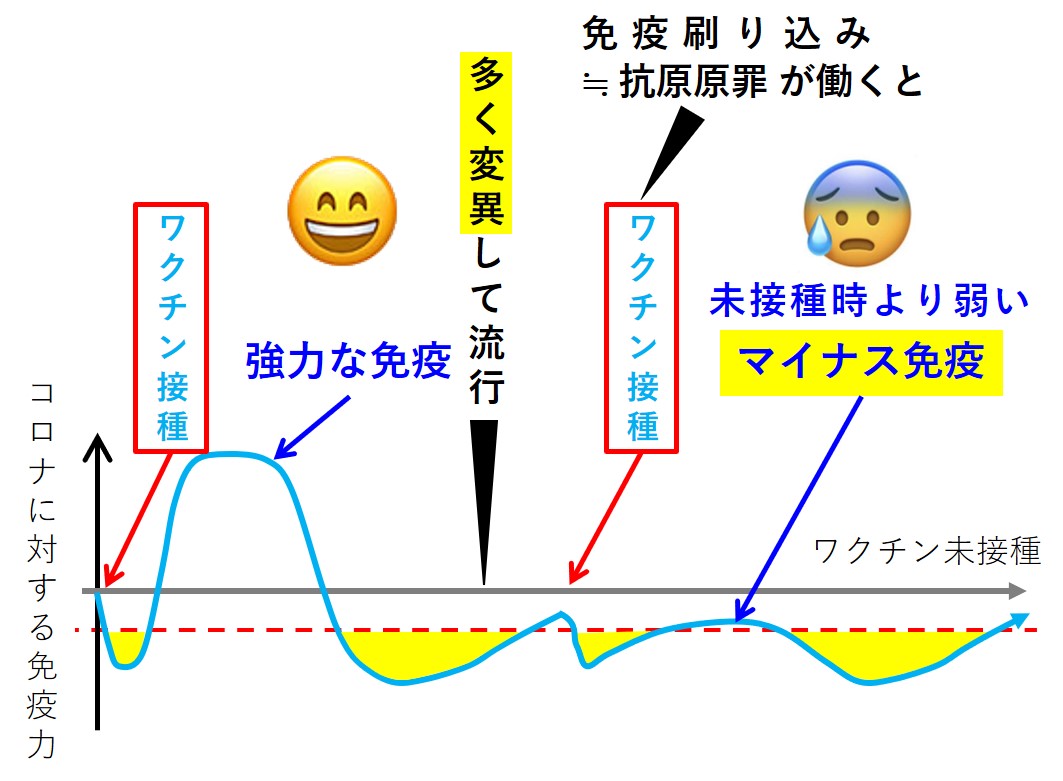

ここでは「コロナに対して有効な抗体が作られていると仮定して」総合的な免疫力の変化を描いていますが、実際にはウイルスが変異したり、新しい免疫刺激に対して抗原原罪が働くことにより次図(↓)のようになることもあります。

抗原原罪、逃避変異の手抜き説明: ▶ ▶ ▶

とても多くの部位で変異した場合、抗原原罪は働きにくくなるでしょうが、そもそも(一世代前のウイルスに備えた)古いワクチンで作られる抗体はほぼ完全に無効になります。

こういうことは、2022年(令和4年)はじめには、もうわかっていたことです。

それはちょうど、世界に先駆けてmRNAワクチン接種を開始したイスラエルが、積極的接種を止め始めた時期です。(三か国比較:▶ ▶ ▶)

日本ではmRNAワクチンの任意接種が守られているので、今後のワクチン接種をどうするかについては、選択が可能です。

「選択肢1」から説明します。

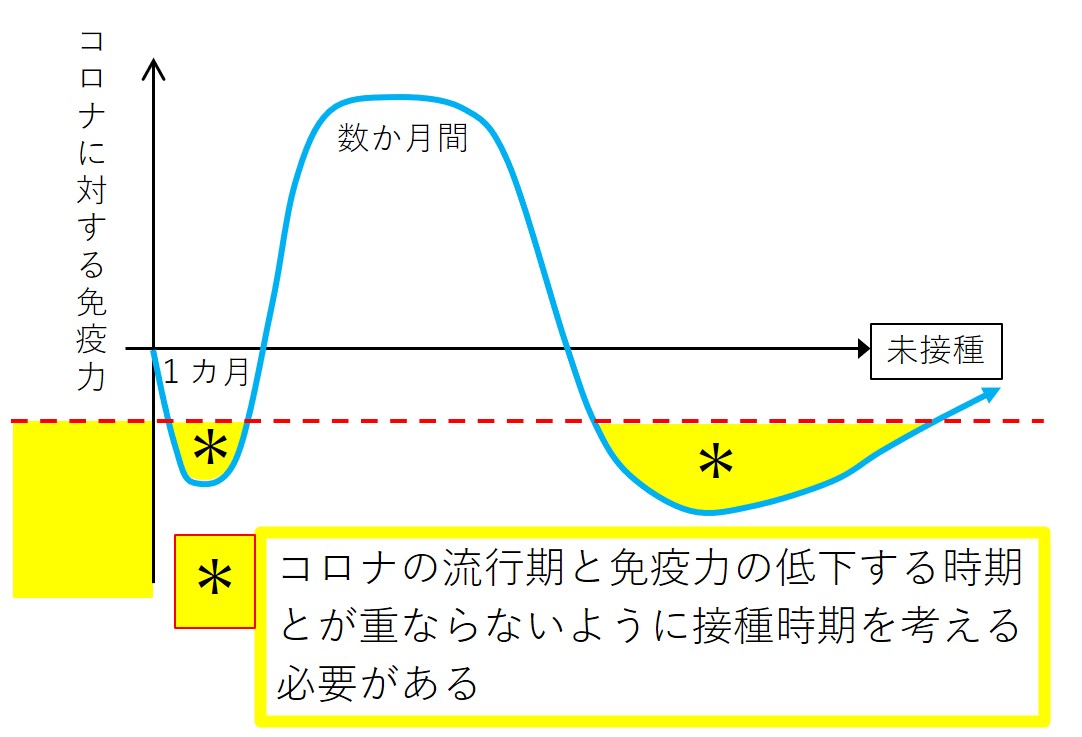

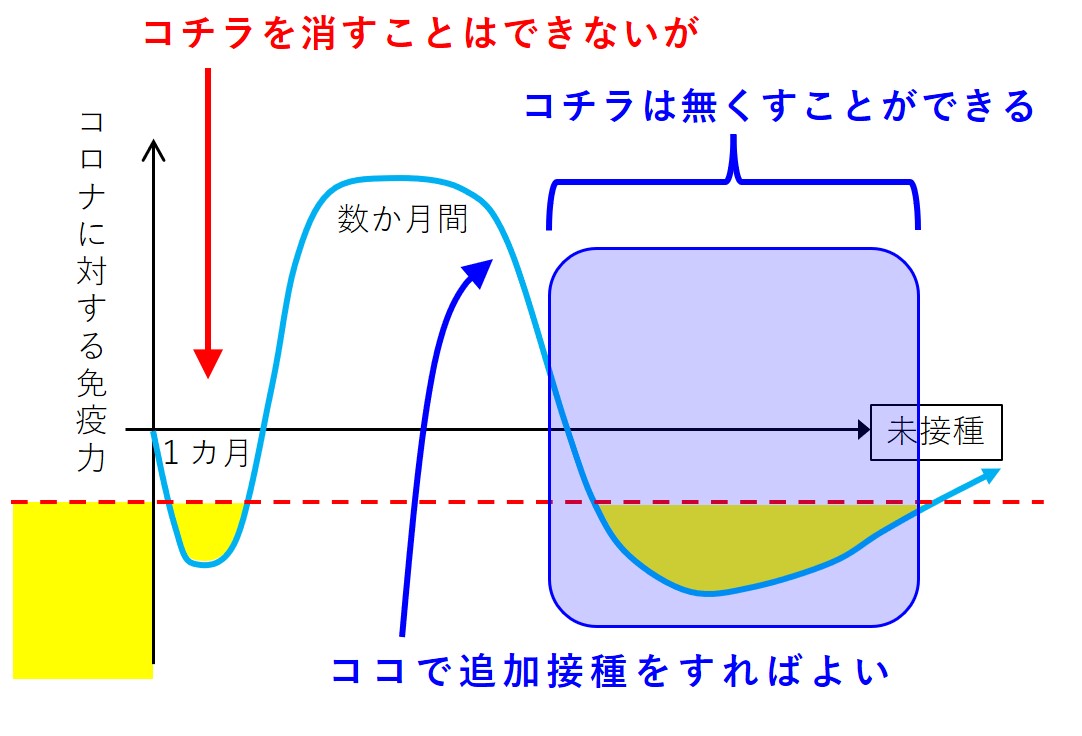

もし、mRNAワクチンを繰り返し接種して対コロナ免疫力を維持するときは、コロナの流行時期と免疫力の低下する時期が重ならないように接種時期を調整するとよいでしょう(下図↓)。

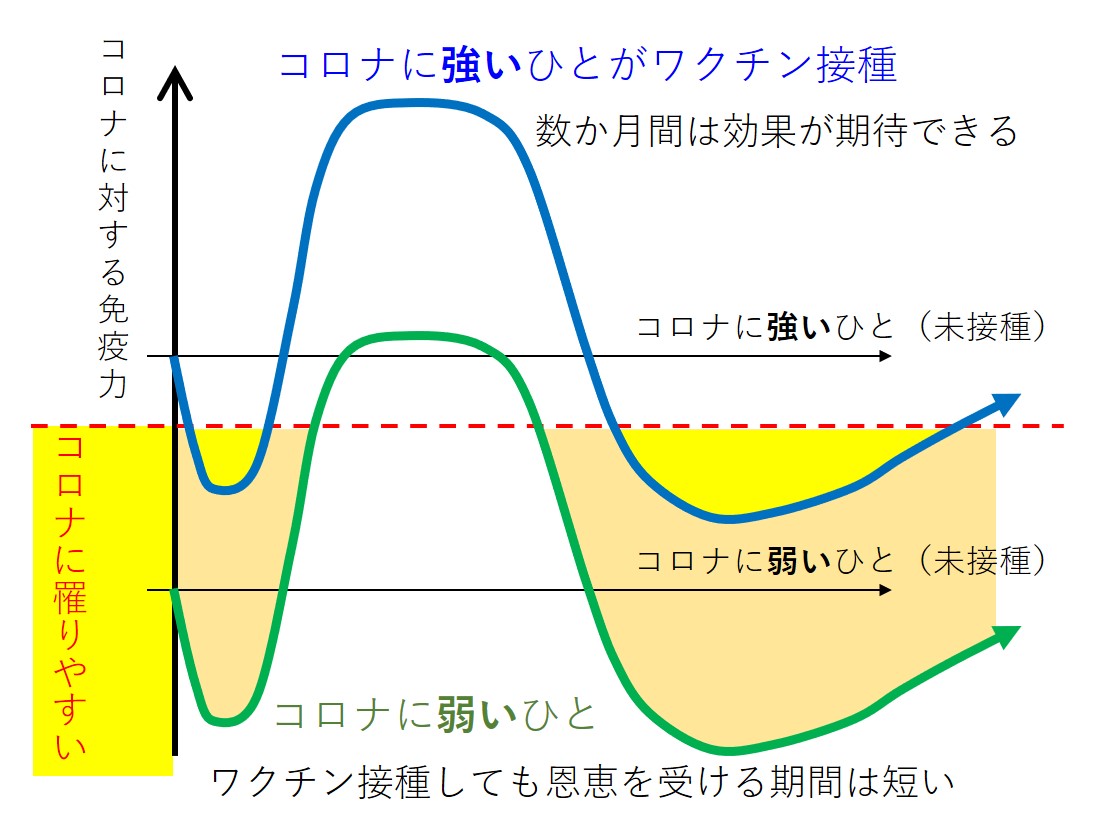

また、残念ながら、コロナに対してもともと弱い人は、ワクチンを打つだけ無駄かもしれません(下図↓)。

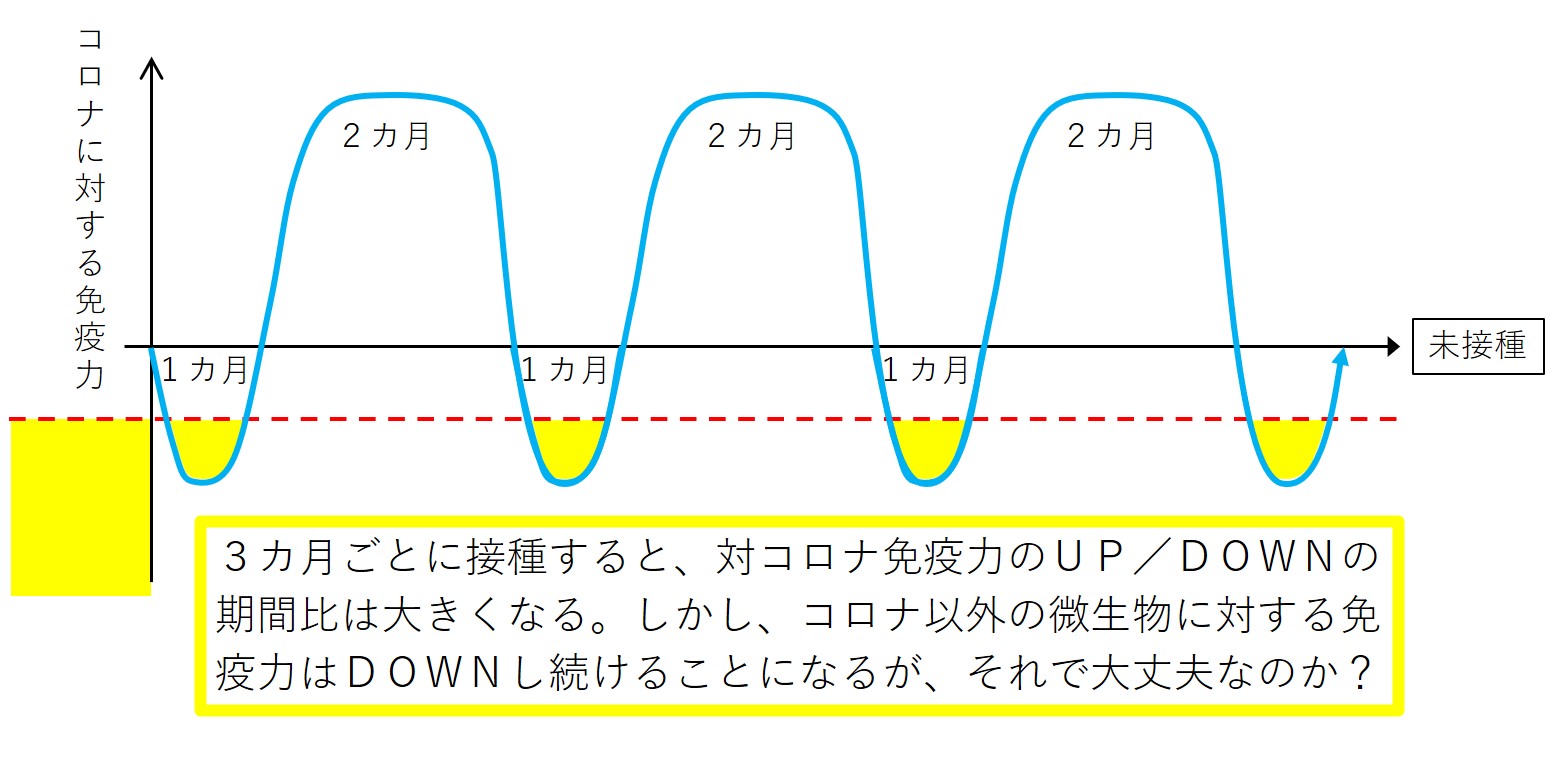

2022年令和4年末現在、mRNAワクチンの接種間隔を「6ヶ月→3ヶ月」と短くする方法が試みられようとしています。

この方法が始まると、コロナに対する免疫力の「強い期間/弱い期間」の比が大きくなります(下図↓)。

コロナに罹りやすいのは、接種直後の約1ヶ月間だけとなります。

しかし、詳細は「接種時期選定の参考」で説明しますが、コロナ以外の微生物に対する免疫力はひたすら低下し続けることになります。

ヘルペス系のウイルス感染症(帯状疱疹や伝染性単核球症など)や常在細菌による 日和見感染(ひよりみかんせん) などが多いようです。2023年令和5年は真夏にインフルエンザが流行していますが、(研究所で開発した夏に強いインフルエンザウイルスをバラまいたのでなければ)mRNAワクチンによる免疫力低下が大きな原因のひとつだと考えられます。

mRNAワクチンの接種で免疫力が低下していく詳しい仕組みはまだ不明です。

そうしたときに、強毒性の超新型インフルエンザなどが流行り始めると、コロナ用のmRNAワクチンだけを一生懸命に接種し続けていた人々は、ひとたまりもなくインフルエンザにやられてしまうだろうと予想されます。

もちろんヒトの免疫系には過剰な抗原刺激に対して免疫のバランスを保とうとする働きもありますから(獲得免疫を担うT細胞の増殖には上限があるようです)、そうした機能が劣っていなければ 過度に心配する必要はない でしょう(が、残念なことに、それを事前に知る手立てはありません)。

なお、選択肢1の内容はその後も検討が重ねられ、「3ヶ月毎」→「年1回」→「年2回」と変化しました。2023年(令和5年)春に「年2回」で決着(医学的な必要性よりも政治経済的な諸事情で決まっている様子です)。接種対象者も絞られました。

では、「選択肢2」はどうでしょうか。

mRNAワクチン接種をやめれば、対コロナ免疫力も、他の微生物に対する免疫力も、ゆっくり回復していく と考えられます。

しかし、その回復過程は、まさに現在実験中であり、どれほどの時間をかけて、どこまで回復するのかといった詳細は不明です。mRNAワクチンの接種で免疫力が低下していく仕組みが不明なので、回復の予測も難しいのです。

BCGの接種を行えば回復が促進されるのか、それとも効果ないのかといったこともまだ不明です。

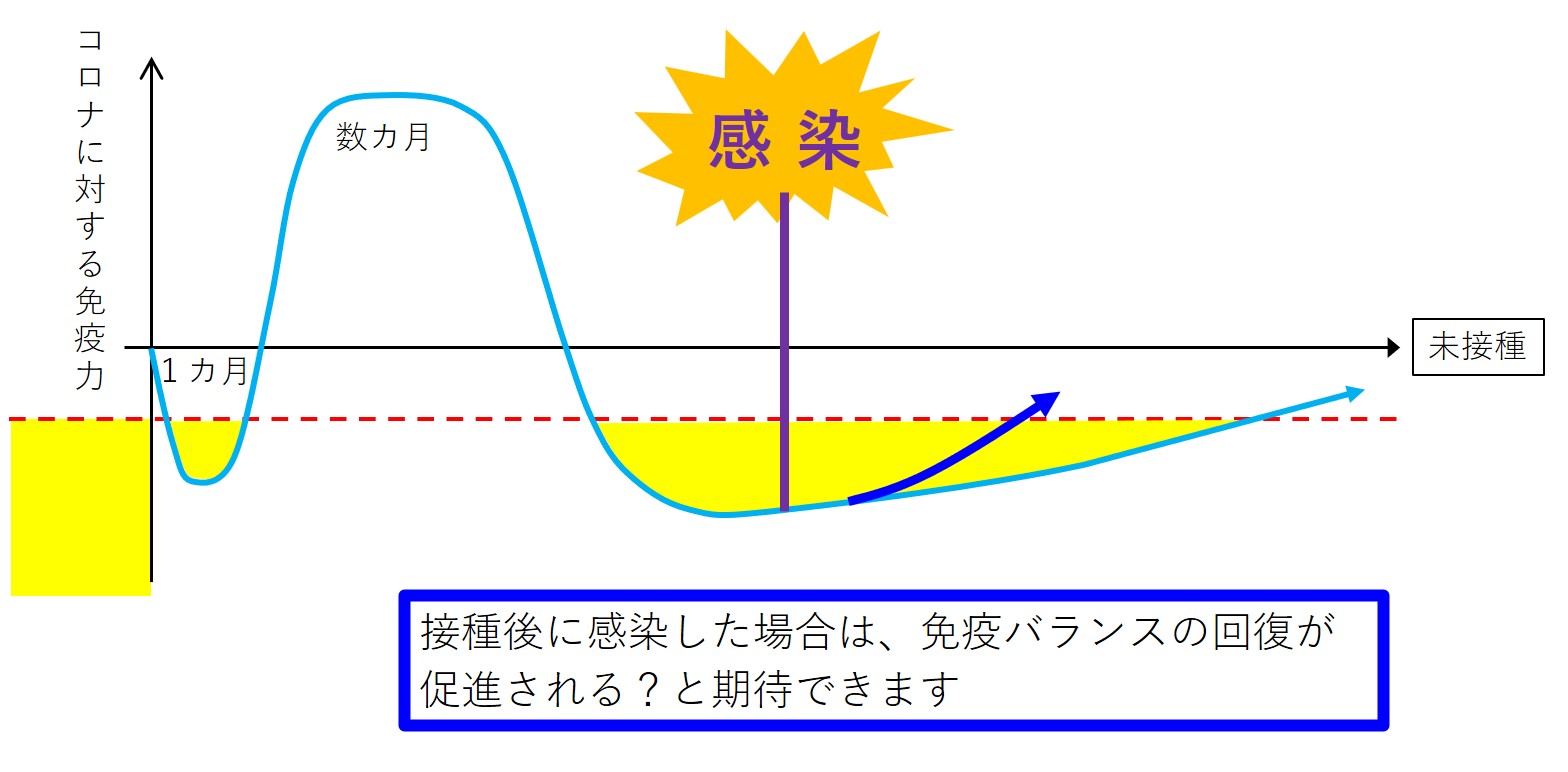

免疫系は学習能力が優れているので、ワクチンで生じたアンバランスは補正されていくだろうと期待されます。したがって、感染はワクチン接種中止の良い機会となります。

現時点では詳細不明ですが、おそらく接種開始の5年後(2026年頃)には、ある程度のことが判明しているだろうと予想されます(接種後の免疫状態はアンバランスな状態ですが、「接種→感染」後の免疫状態は少し補正されていることを示すデータも出始めています)。

なお、「未接種→感染」 の場合は、弱いけれどもバランスの良い免疫ができているので、そのまま接種しないのが良いと考えられます。もし接種を受けるとバランスが崩れてしまい、部分的に異常に強くなる「とんがった免疫」になるので、現在使用されているmRNAワクチンを接種するメリットは、まずないと考えられます。

この「感染後→接種」で作られるアンバランスな「とんがった免疫」を「スーパー免疫(ハイブリッド免疫)」と呼んで高く評価する研究者もいます。

参考記事→ COVID回復後のワクチン接種がもたらす「スーパー免疫」の謎 (2021.10.21、nature ダイジェスト Vol.18 No.12)

チャレンジがお好きな方は、どうぞ。(なかなか意味のある実験だと私は思います。推奨はしません。)

ハイブリッド免疫でも感染したコロナの株との組み合わせによっては、むしろ獲得免疫が弱まるという研究結果も出ているようです。

参考:Immune boosting by B.1.1.529 (Omicron) depends on previous SARS-CoV-2 exposure

免疫系は学習システムなので、何をどのような順序で学んだかが重要なのでしょう。

また、感染後の時期や状態によっては、接種しても抗体産生につながらないようです。(再掲:オミクロン株に対する抗体価の実測データ紹介: ▶ ▶ ▶ )

(未接種者の)感染後の接種で抗体が産生されたり、産生されなかったり、何が両者を分けているのかは「もちろん不明」です。

さて、日本政府は日本人がコロナに強いことも、ワクチン接種後に「魔の2週間(約1か月)」があることも知っていました。

日本におけるmRNAワクチンの接種開始は、イスラエルや欧米よりかなり遅れました。

日本政府の中に、ワクチン接種の導入に反対する人々がいたのだろうと推測されます。

日本政府(厚労省)は、ワクチンの性能についても慎重に検討したと考えられます。製薬会社(ファイザー社)が欧米では提出しなかったデータが、日本政府からの要求により提出されています。そのデータは、なんと日本語から英語に翻訳されて海外で利用されています。(このデータ提出が、単に時期的な問題であった可能性はあります)

おそらく、日本を支配する超大国からの強い政治的圧力により日本のワクチン接種が始まったのだろうと推測されます。

「超大国 → 日本政府 → 日本国民」という支配関係があり、日本政府は中間管理職に過ぎません。本来あるべき支配関係「日本国民 → 日本政府」に基づいて、日本政府が納税者たる日本国民の為を最優先に動くことには強い制約があるのでしょう(その制約の中でも知恵を絞って国民のために頑張っている官僚や技官等が少なからず居ると思われます)。

また、コロナの流行拡大期にワクチン接種を推進すると、「魔の2週間(約1か月)」の影響を受けてコロナの流行に勢いがつきます。

したがって、本当は、コロナ流行が拡大し始めたときは、むしろワクチンを接種しないでじっと嵐が過ぎるのを耐え忍ぶ方が良いと考えられます。

しかし、コロナの流行の波が来るたびに、テレビ等はワクチン接種を促すような報道をし続けます。

これは、コロナ流行の波が来るときには人々の不安感が高まるので、その不安感を利用してワクチン接種を推進することが目的です。

なお、図表では示していませんが、コロナ以外のウイルスや細菌等に対する免疫力は、打つたびに衰えていくようです。その程度には個人差が大きいようです。

mRNAワクチン接種を継続すれば、日本政府はとても喜んでくれるでしょうが、身体はそれなりのダメージを蓄積していくと考えられます。そのダメージに見合う効果を得ているのか、積極的に情報を集めてよく検討するのがよいでしょう。

さて、mRNAワクチンによるコロナ感染予防能力は、接種後の経過時間によって大きく変化(激しくアップダウン)するので、アップの時期だけを選べば感染予防できてると言えますが、アップダウンの全体を通してみれば、感染を予防できていないと言えます。しかも、ウイルス株の変化により抗体の有効性が低下したときにはアップの時期における予防効果も落ちているようです。

では、mRNAワクチンは「発症後の重症化を予防できている」でしょうか?

コロナ発症後の重症化に大きく影響する要素 を、重要な順に並べます。

(1) ウイルスの種類

(2) 感染時のウイルス量

(3) 感染時の体調

(4) 発症直後の療養

(5) 有効なワクチン接種の有無

一番重要な要素はウイルスの種類です。武漢株とその派生株は、肺炎を起こしやすく重症化しやすいウイルスでした。オミクロン株(初期の流行型)は、肺炎をおこしにくいため重症化しにくいウイルスです。ウイルス自身の病毒性の強さ、これが重症化を決める最も重要な要素です。

次に重要なのは、感染時に粘膜等に付着したウイルスの数量です。「侵入→増殖開始」に必要な最小限のウイルス量で始まった感染と、その数千倍、数万倍のウイルス量で始まった感染とでは、ウイルス増殖の勢いが段違いなので、その後の症状の軽重に影響します。

環境中のウイルス量の変化を意識しながら、時と場所に応じた適切な防御手段を用いて、感染時のウイルス量を少なくできるようにしましょう。

3番目に重要なのは、感染時の体調(免疫力)です。睡眠不足や過労状態、心身のストレスの大きい状態では免疫力が低下します。

4番目は、発症直後の療養です。体調不良、咽の違和感、ちょっとした寒気など発症の兆候が出たときに、すぐに療養を開始できるかどうかです。ウイルス量が少ないときは、ちょっと免疫力を上げるだけで撃退できる可能性もあります。仕事・家事などが理由で、このチャンスを逃している人が多いようです。

5番目が有効なワクチン接種の有無となります。順位が低いですが、それは相手がコロナウイルスだからです。他種のウイルスだと、順位はもっと上に来ることもあるでしょう。

感染予防にも、重症化予防にも有効なワクチンであることが必要です。感染を予防できないワクチンでは、重症化予防も期待できません。最初のmRNAワクチンは武漢株を対象として開発されており、武漢株やその初期の派生株に対しては(感染予防の面でも、重症化予防の面でも)かなり有効だったようです。

しかしその有効性は、オミクロン株の時代になって大きく失われたようです。オミクロン株対応をアピールしている最新のワクチンも、抗原原罪 の問題のため、十分な有効性を出せていないようです。

抗原原罪、逃避変異の手抜き説明(ページ内リンク): ▶ ▶ ▶

2022年末の現時点では、接種推奨に価する有効なワクチンは無いと、私は感じています。

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

がんばってワクチンを接種したのにコロナに罹ってしまい、気落ちされる方が少なくありません。「キレイハナ」さんが音楽に合わせて踊るのを見て、元気を出しましょう(Pokémon GO)。

(動画提供:ブロ***)

2022年(令和4年)9月まで、病院等は全コロナ患者の発生届を保健所に提出していました。日本政府が収集したデータは大学等の研究者によって分析され、日本での動向の掌握に活用されてきました。

しかし、9月から発生届を出す対象は、高齢者、妊婦等に限られました。その結果、日本人のデータによる分析ができなくなりました。

そこで研究者らが中心となって、アメリカのやり方を真似て始まったのが次の「メタコビ」です。

「メタコビ」は、症状等のデータを患者自身に入力してもらおうというものです。

これは患者による「任意協力」です。中身を見て、データの提供に応じてもよいという方は、研究へのご協力をお願いいたします(義務ではありません)。

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

◆ 「新型コロナウイルス感染予防のために」 厚生労働省(2023.05.08~)

「新型コロナウイルス 療養に関するQ&A」(厚生労働省令和5年5月8日)

◆ 「新型コロナの基本的な感染防止対策」 神奈川県(2023.05.08~)

◆ 「【新型コロナ】5類感染症への変更のポイント」 横浜市(2023.05.08~)

以下は、2023.05.08(令和5年)以前の資料

◆ 神奈川県の案内「新型コロナ 医療機関で陽性と診断された方へ」(チラシの置いてあるページ)▶ ▶ ▶

◆ 発生届出対象者(65歳以上、妊婦等)用のチラシ:▶ ▶ ▶

◆ 神奈川県ホームページ「無症状・軽症の方の療養について」▶ ▶ ▶

◆ 神奈川県「自宅・宿泊療法のしおり[1.4版]」▶ ▶ ▶ (2023.04.30現在:リンク切れ)

◆ 東北医科薬科大学病院「市民向け感染予防ハンドブック」の案内 ▶ ▶ ▶

◆ 「市⺠向け感染予防ハンドブック[第3版]」▶ ▶ ▶

療養生活中に困ったときは 保健所に相談するのが一番 ですが、なかなか電話がつながらないときは、神奈川県が運営しているラインのオープンチャットを利用するのも良いでしょう(↓)。

◆ 神奈川県営の LINE の Open Chat ▶ ▶ ▶

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

新型コロナ感染症(COVID-19)は、「ただの風邪」と呼ぶのはまだ早い と考えられます。

昔からある「ただの風邪」に罹ることはなく、インフルエンザにも罹らないという人々が、コロナには次々と罹っています。

心身ともに剛健な働き手が、またインフルエンザで高熱を出しても平気で働き続けるような人が、コロナでは寝込むことが少なくありません。

確かに、2022年(令和4年)に流行の始まったオミクロン株(初期型)は、肺炎になりにくく、いつもの「ただの風邪」症状で治まっている人が多いようです。

しかし、このウイルス(SARS-CoV-2)の長期的な影響については、まだ分かっていません。長期的な影響が有るか無いかも不明です。

このウイルスは女性の卵巣機能にも影響を与えますが、その世代にわたる影響はまだ不明です。

ウイルスの種類によっては、感染の数十年後に始まる腫瘍の原因となるものもあります。新型コロナのウイルスの将来的影響が分かるのは、何十年も経ってからのことでしょう。

コロナ感染後、様々な不調が数か月~1年以上も続くことが知られるようになって Long COVID (ロング・コビッド)と呼ばれるようになりました。数十年後に出てくる何かを現時点で否定することはできません。

長期的影響とは、「Part 2」 で言えば、「Stage 3」 への進展を許したときに、敵本隊の撤退後も地域に残留した敵兵が日本人になりすまして潜伏し、何十年か経ったときに破壊工作を開始するようなものです。

そもそも このウイルスが(何処かの誰かの)人手で開発されたという由来を隠さないためにも、「ただの風邪」扱いしない方がよい でしょう。

(注:横浜の発熱外来受診者でも、十数人に一人はこのことを知っており、もう隠す必要も無くなったと思われますが、現在も基本的には受診時に私から説明することはありません。捉え方によってはちょっと怖い話なので、コロナに罹ってガッカリしている患者に追い打ちのストレスを与えることになりますから。ウイルスの由来を知っている患者とは少し話をすることがあります。→→→ 人工ウイルスの話を聞いたことのある人の割合は、2022年前半はまだ十数人に1人でしたが、2023年、令和5年にもなると半数以上となっています。)

(注:2023年7月、かなりの人が人工ウイルスであることを知っていることがわかったので、ウイルスの由来を表に出すことに決め、「最初の解説」を作りました。)

ヒトに危害を与えることを目的として、様々な工夫の加えられたウイルス なので、感染しないに越したことはありませんが、通常の社会生活を営む限り、感染しないで過ごせるとは思わない方がよいでしょう。(実際は、必要な注意をきちんと守れば感染しないで過ごせます:「Part 9.感染例について」を参照)

心身の健康状態を維持し(自然な免疫力を維持し)、マスク着用や手洗い等を適切に行うことで感染時の最初のウイルス量を少なく抑えることができれば、症状を軽くすることができます。

上気道や体調に異常を感じたときは、すぐに十分な休養をとり、免疫力を低下させないことが大切です。

自然な免疫力で症状を軽く抑えると、ウイルスの全身播種を抑え、長期的な影響も抑えることができるのではないかと少し期待できます(長期的影響の有無はまだ不明ですが)。

「Part 2」 で言えば、「Stage 2」以前の段階で敵を撃退することが重要となります。

しかし、mRNAワクチン接種者の感染時の症状が軽かった場合、(1) ワクチンで強化された免疫力でウイルス増殖を抑え込んだ可能性もありますが、(2) ワクチンが持つ免疫抑制作用で免疫系の働きを抑えた結果、見かけの症状が軽くなったにすぎない可能性もあります。

前者の場合はラッキーだった(幸運だった)と思えるでしょうが、後者の場合は、ウイルスそのものは静かに全身に拡がっており、長期的な悪影響を受ける可能性があります。

(1)だったのか、それとも(2)だったのかは、簡単に判別できないので、ワクチンを接種していたおかげで症状が軽くて済んだ、と喜んでいる場合ではないかもしれません。

2020年末、英米でmRNAワクチンの接種が始まってから「コロナで重症になったが、ワクチンを打っていたので命は助かった」的な映像がたくさん流れたようですが、あれは単なる宣伝です。

そもそも、ワクチンの効果で症状が軽くなったのか、逆に重くなったのか、といったことは抗体や細胞性免疫の「質の問題」も絡んでくるので、そう簡単に判別できることではありません。

様々な証拠から、最初に武漢で流行したウイルス(武漢株)、オミクロン株(初期型)、最初の mRNAワクチン は、いずれもコロナ騒動の始まる2019年以前に(令和1年以前に)準備が終わっていたと考えられます(詳細は「接種時期選定の参考」の第6節「常に新しい情報の入手を」の「オミクロン変異考察(荒川央)」)(すぐに行く場合はこちら:▶ ▶ ▶)。

コロナも「ろくでもないウイルス」ですが、mRNAワクチンも「ろくでもないワクチン」でしょう。

将来、mRNAワクチンが良いワクチンになる可能性は否定できませんが、当分の間は「ろくでもないワクチン」として慎重に考えたほうがよいでしょう。

コロナ感染の長期的な影響が不明なように、このワクチンも長期的な影響が不明です。

コロナ感染でも、ワクチン接種でも、血管の損傷(血管炎、内出血)、心筋炎、血栓形成(脳梗塞など)、後天性の免疫不全(帯状疱疹などの感染症等)、女性の卵巣機能障害などは共通しておこっています。

◆ 卵巣機能への悪影響関連ページ(注:妊婦さんは出産が終わるまで読まないでください。主に海外での研究結果です。日本人にそのままあてはまるわけではありません。)

ものすごく単純化して(発生頻度などは考慮しないで、影響があるか無いかだけで考えて)、私たちのたどるコースの表を作ると次のようになります。

| コース | 接種 | 感染 | 場所 | 短期的 | 中期的 | 長期的 | 後世代 |

| 1 | 無 | 無 | 無 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

| 2 | 無 | あり | 粘膜 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

| 3 | 無 | あり | 全身 | ○ | ○ | △ | △ |

| 4 | あり | 無 | 無 | ○ | ○ | △ | △ |

| 5 | あり | あり | 粘膜 | ○ | ○ | △ | △ |

| 6 | あり | あり | 全身 | ○ | ○ | △ | △ |

表の項目説明;

「接種:mRNAワクチンの接種の有無」

「感染:コロナ感染したかどうか」

「場所=粘膜:ウイルスを粘膜で撃退」

「場所=全身:ウイルス感染が全身に及ぶ」

「悪影響;✕:無し、○:あり、△:不明」

「短期的悪影響:感染後あるいは接種後のおおむね1ヶ月以内におこる急性期症状」

「中期的悪影響:数か月から1年以内におこる」

「長期的影響:数年後~数十年後におこる:まだ不明(△)」

「後世代に及ぼす影響:卵巣など生殖機能に及ぼす影響:まだ不明(△)」(実験で用いるラットの寿命は数年であり、製薬会社による動物実験で長期的影響や後世代に及ぼす影響も調べられているはずですが、結果は公表されていないので不明です)

表を見ると、人類を「ウイルスで攻め」、そして「ワクチンでも攻め」ている ことがわかります。(注意:発生頻度や影響の大きさなどは考慮していないので、表だけ見て心配しないようにしてください。)

コース1を選べる可能性はほぼゼロでしょう。(←:マチガイです。自分の免疫力が著しく低下するようなストレスを回避し続けることができれば可能です。)

理想的なのは、噴霧などで経鼻投与される「生ワクチン による粘膜感染(コース2相当)」でしょう(未開発)。

今回のmRNAワクチンについて、私が特に驚いたのは、製薬会社(ファイザーとモデルナ)と各国政府との取引契約(協定)において、各国は ワクチンを使った研究や実験をしてはいけない ことになっているということです。(→→→ つまり、このmRNAワクチンの改良計画は無いということ!)

この話はデマかと思いましたが、ワクチンの性能や安全性を調べるべき研究機関等で何の確認実験も行われていないことを見ると、デマではなく本当のことのようです。

そういう酷い契約上の制約のため、ワクチンについて何の独自検証もできない日本政府が、(製薬会社提供の情報だけに基づいて)どれほど国民に対して「政府を信用して下さい」と呼びかけても、説得力はないでしょう。

残念ながら、発熱患者に「政府広報」を全面的には推奨することのできない状況です。

参考:信頼性についての歴史的検証の例: → ▶ ▶ ▶

Twitterなどで政府広報をフォローし、国民の反応を見てみるのも良いでしょう。

未知のことがたくさんあるにもかかわらず、日本政府も、主要なテレビ・新聞等も、「ワクチン接種推進」に盲進しており、インターネット上の不特定多数参加のコミュニケーションの世界でも、ワクチン推進に不利となるような情報は検閲を受けて表示が制限されています。

言われるがままに「ハイ、ハイ」と従っていると危険かもしれません。

各自が 積極的に情報を収集 しなければ、自分にとって最良の選択をすることは難しい時代となっています。

現時点でお奨めできるのは Twitter(ツイッター) の利用 です。(Twitter も2022年11月に始まった大変革で今後どうなるかわかりません)

盲目的に推進されるワクチンに対する反対意見や、もっと慎重に取り組むべきといった意見、また逆に、ワクチンをもっと徹底的に拡充すべきだという意見も Twitter では多く見ることができます。

つまり、TVや新聞と異なり、様々な考え方を知ることができるのでお奨めです(Twitter でも検閲相当のことは行われていますが、TV等よりはマシです)。

暗闇の中をランプも持たず、盲目的に突き進むのは危険です。自分で情報を集めましょう。

Twitter のような匿名で誰でも情報発信できるところには、工作員 と呼ばれる人達が暗躍して人々をある方向へ誘導しようとしています。

そういう人たちに騙されないためには、自分自身が 免疫学の基本的な知識を身につけておく ことが重要です。

中学校理科程度の知識で読める「マンガでわかる免疫学(河本宏)」 → (余裕があれば)高校の生物基礎程度の知識を身につけた後 → 「新しい免疫入門(審良静男/黒崎知博)の第1章~第4章」 → 本格的に基礎を学ぶのであれば → 「もっとよくわかる!免疫学(河本宏)」 がお奨めです(免疫の世界がいかに謎だらけかよくわかります)。

コロナ騒動で、「報道等にダマされた」と感じている方向けの教訓 が紹介されています。

青空文庫にある全文はこちら:→ 「戦争責任者の問題」 伊丹万作(昭和21年)

日本人はいつも同じような失敗を繰り返しているのですね。

環境の大きな変化が続き、生き残ることが難しい時代は、全滅のリスクを避けるために、敢えてみんなで違うことをすることが大切です。

これは生物系統の基本的な生存戦略です。関が原で東軍と西軍に分かれた真田一族の生き残り戦略です。

したがって、日本国の存続を狙うならば、全国民が同じことをする(全員が接種しないとか、全員が接種するとか、一色に染まる)のは望ましいことではありません。

周りのみんなが右を向くなら、敢えて自分は左を向く。みんながワクチンを接種するなら、敢えて自分は打たない。みんなが打たなくなったら、敢えて自分は打つ。といった天の邪鬼(あまのじゃく)的な選択が重要になります。

ワクチンを接種し続ける人が打たない人を蔑んだり(さげすんだり)、未接種の人が打ち続ける人を馬鹿にしたり、そうしたことはよくないことだと考えられます。

最初から不接種のひとがいます。途中で接種をやめる人がいます。ずっと打ち続ける人がいます。各々の自主的な選択が、どれも長期生存へのチャレンジです。お互いの選択を尊重しあうことが大切でしょう。

「ろくでもないワクチン」が、未来に適応できるように人体を魔改造できる何かが仕込まれた素晴らしい薬であると考える人もいるかもしれません。

(注:ミュウツーとは:いでんしポケモンに分類されます。ミュウの いでんしを くみかえて うみだされた。 ポケモンで いちばん きょうぼうな こころを もつという。)

どの選択が、五十年後、百年後の成功に結び付くのかは現時点ではわかりません。

そういう時代ですから、しっかりとデータを集め、お互いの成功や失敗を共有しあえることが望ましいでしょう。

なお、ネット等で情報を集めたり意見を見るときは、「・・・教授(現役)」とか「役所の・・・課長」といった肩書のほとんどが、ワクチン接種を推進しようとする政府や製薬会社と 利益相反 を持つ状態であると考えてよいでしょう。

「医学における利益相反(conflict of interest:COI)とは、科学的客観性の確保や患者ないし被験者の利益を保護するという研究者や研究機関の責任に、不当な影響を与え、重大なリスクを生じうるような利害の対立状況を指します。具体的には、企業等営利団体からの資金提供によって実施された医学研究の結果の判断が、資金提供元にとって有利あるいは不利になる可能性がある場合に、公正であるべき研究結果の判断に影響をもたらしかねないと第三者から見て懸念される状況を意味します。」(日本臨床検査医学会HP より)

したがってそういう立場の人々は、ワクチン接種の推進拡充に不利になるようなデータを公表したり意見を述べたりすると、研究費を削減されたり、ポストを失ったりする弱い立場にあります。

そういうことを考慮しながら、集めた情報や意見を分析すると良いでしょう。

さて、世界で最初に新型コロナ用のmRNAワクチン接種を開始したのはイギリスです。2020年令和2年12月8日 のことです。中国の武漢で最初の発症とされる2019年令和元年12月8日のちょうど1年後でした。

また、世界で最初に全国民対象の接種に取り組み始めたのはイスラエルです。2020年令和2年12月19日 に開始しました。

そのころ日本では、まだ接種は始まっていませんでした。

そして週刊誌等は次のように警戒していました。2020年令和2年10月20日 週刊現代

2021年令和3年2月17日、日本で接種が始まりました。

テレビも見ず、新聞も読まず、週刊誌も読まず、ポケモンGOで遊びほうけていた私は、mRNAワクチンという新薬(とその裏側にある世界の動き)について何も知りませんでした。

詳細は「接種時期選定の参考」で説明しています(第6節の荒川央さんの項を参照)(すぐに行く場合はこちら:▶ ▶ ▶)。

ミュウツー等の背景は デジタルアートミュージアムお台場

目次へ戻る ▶ ▶ ▶

日本でコロナ騒動が始まってちょうど3年が経過した2023年令和5年1月8日(日曜)の真夜中に、私は 38.2 ℃の発熱が始まりました。

先に結論を述べておくと、これはコロナによる発熱でした。

ワクチン未接種の自分が感染した場合、抗体が産生されるのかどうかに関心があったので採血検査を行いました。

その結果を紹介します:▶ ▶ ▶

(注:私は合計3度感染しました。その分析結果の説明量が大きくなりすぎたので、短く整理したページの作成を予定しています)

【「接種時期選定の参考」へ戻る時はコチラ → → → 接種時期選定の参考 】

(2022.10.22)