接種時期選定の参考

補足説明6:散逸構造

このページは「接種時期選定の参考」ページの補足説明を収めています。

ここは、補足説明の第6ページです。

「散逸構造 dissipative structure さんいつこうぞう」について簡単に説明します。

補足説明の第2ページ では 「新型コロナ」=「人工ウイルス説」 を中心に扱っています。

補足説明の 第3ページ は 第2ページ の補足説明を置いています。補足説明の 第4ページ は 第3ページ の補足説明を置いています。

この 第6ページ は 第4ページ の補足説明を置いています。

「新型コロナ」=「人工ウイルス説」にもとづく考察の本流は、「補足説明2の 考察」→ 「補足説明3」→ 「補足説明4」→ この「補足説明6」となっています。

1.散逸構造とは:▶ ▶ ▶

2.散逸構造の例:▶ ▶ ▶

3.一般進化論:▶ ▶ ▶

4.「おなかのコロナ」=「人工ウイルス散布」仮説:▶ ▶ ▶

「1」はちょっと難しいけれど、読み飛ばしてよいでしょう。「2」と「3」は簡単です。「4」は、最後の surprise ending です。

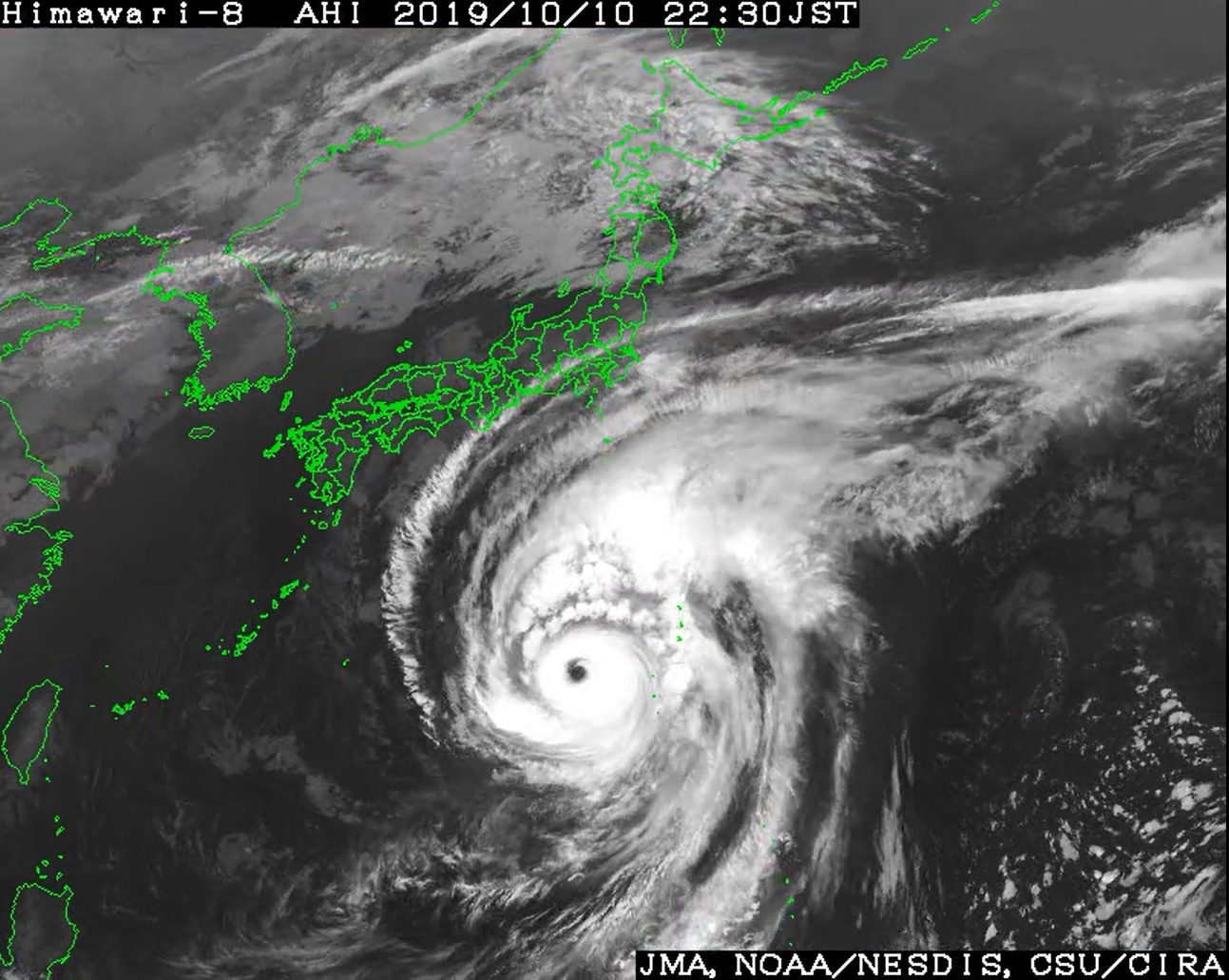

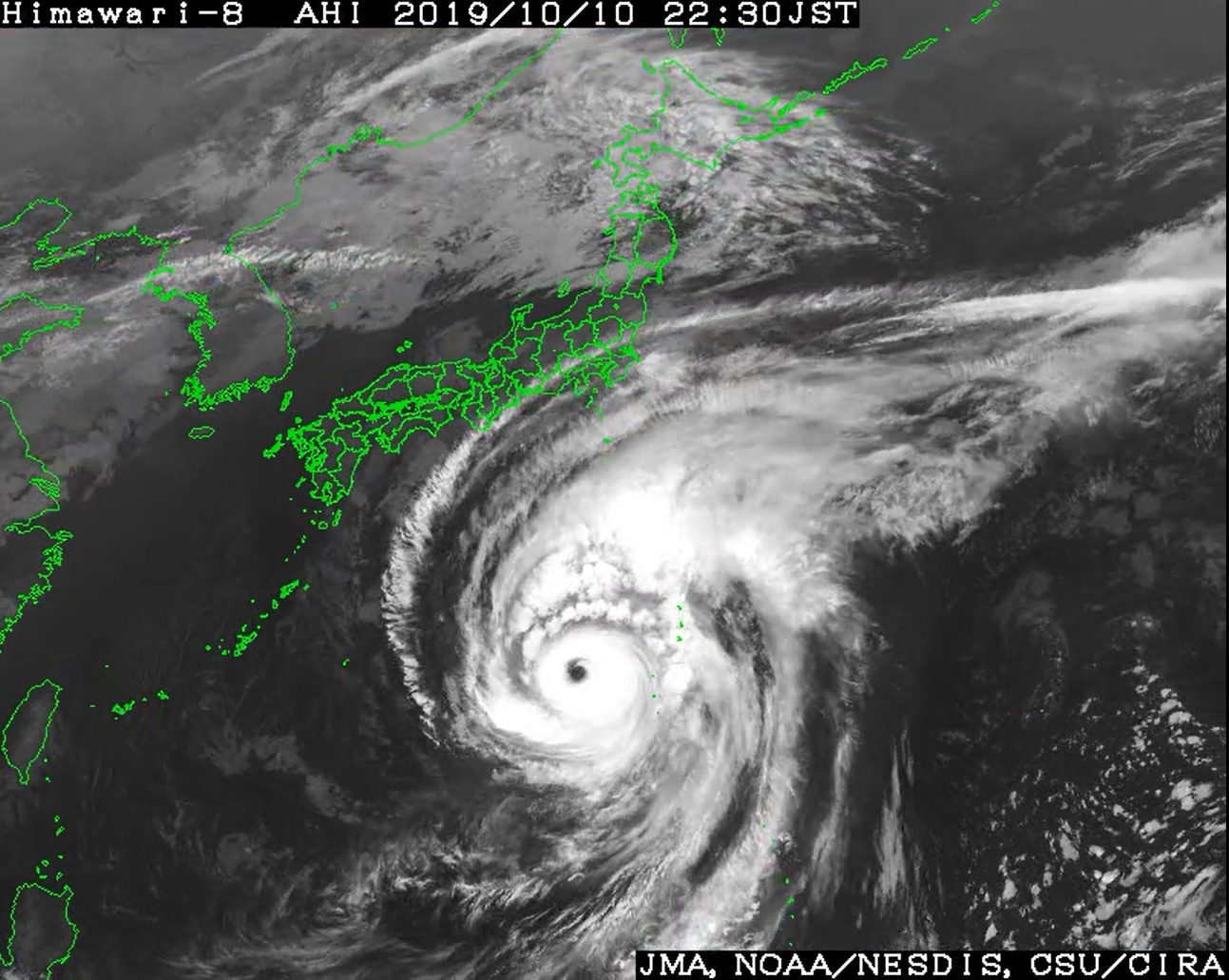

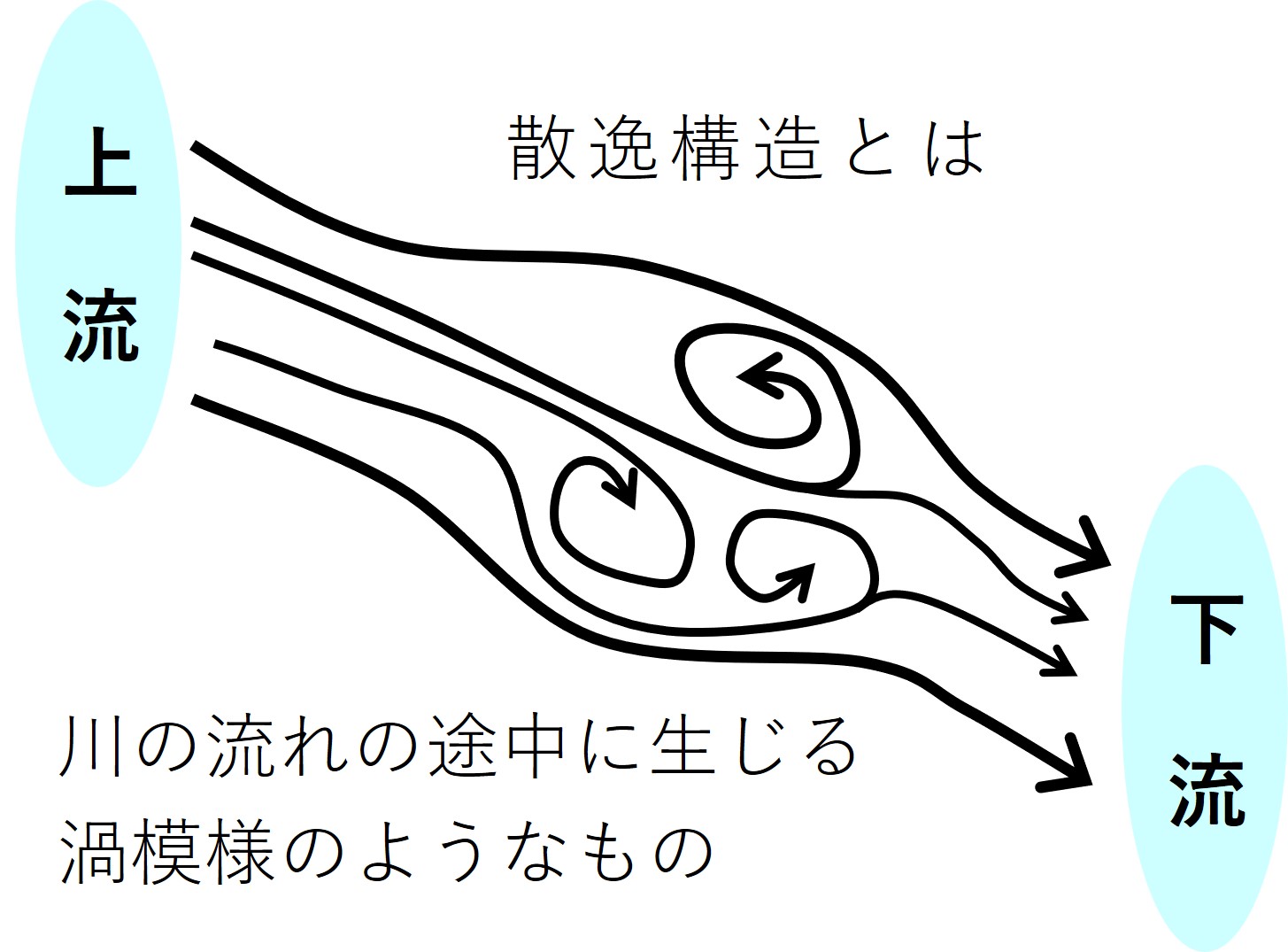

簡単に言うと、散逸構造とは、川の流れの途中に生じる渦模様のようなものです。

模様は別に渦巻でなくても構いません。何らかの水模様です。

そうした水模様を思い浮かべることができれば、次のことは容易に理解できると思います。

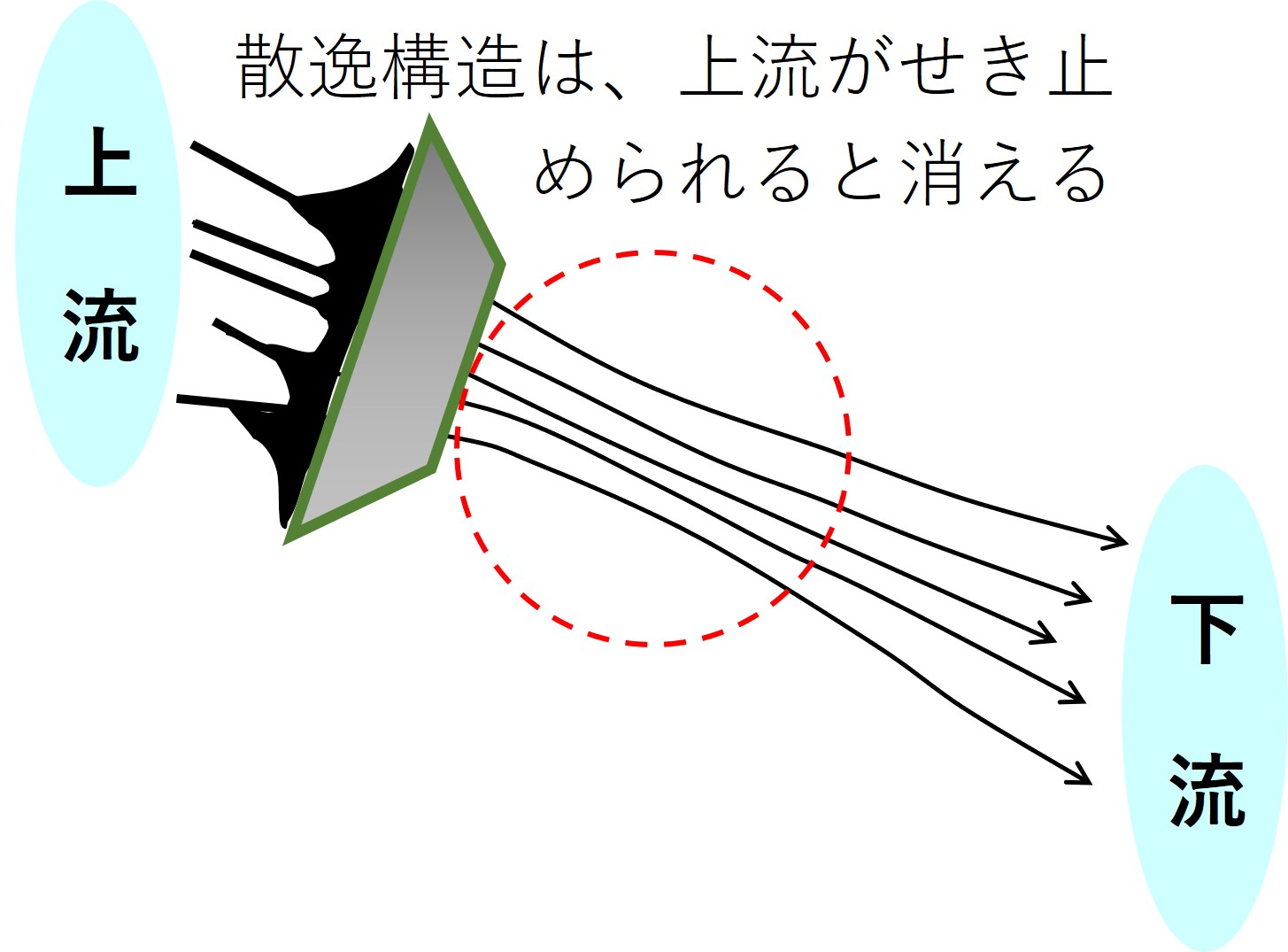

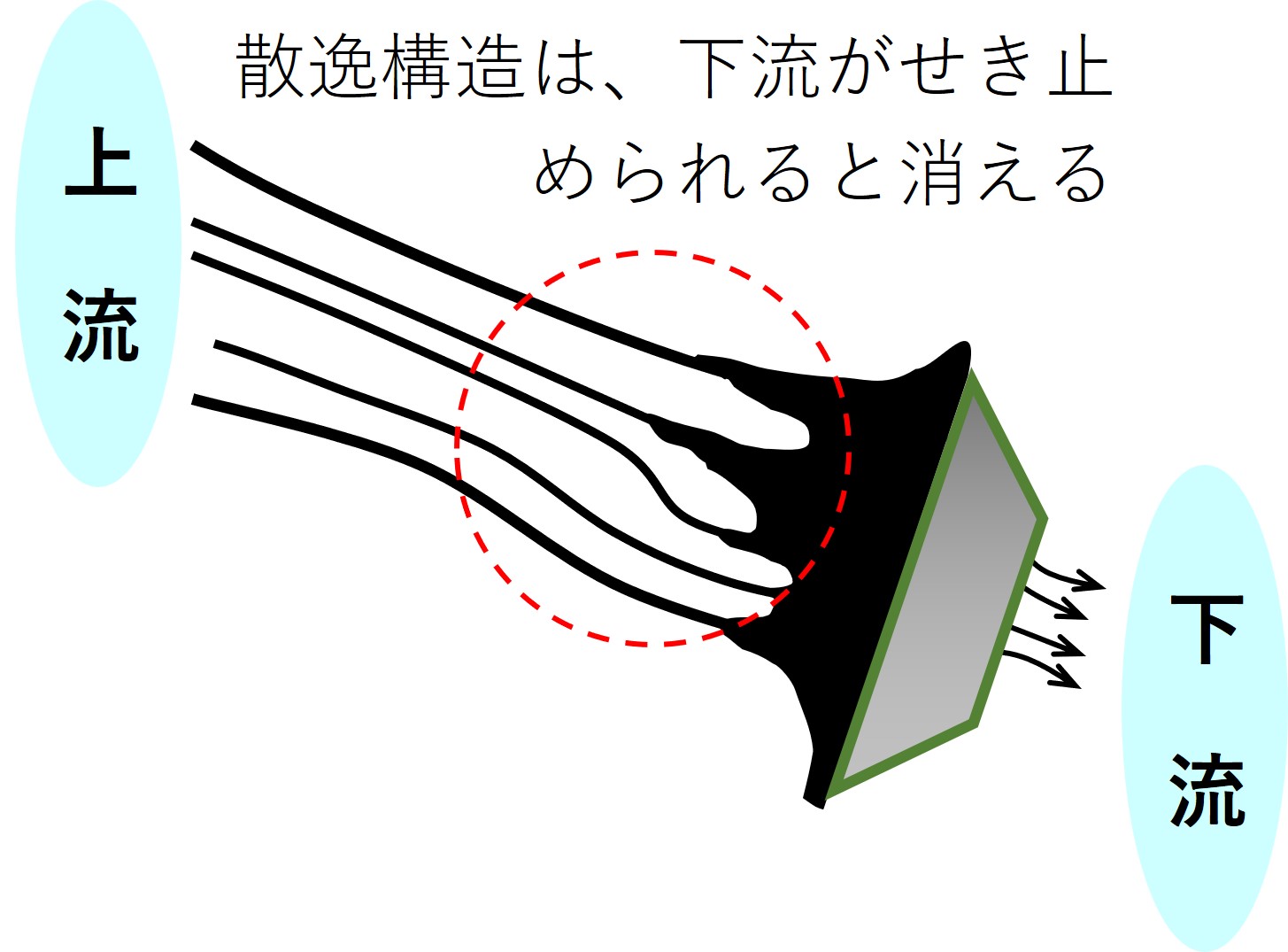

水模様に出入りする水の流れが妨げられると、最初にあった水模様は消えます。

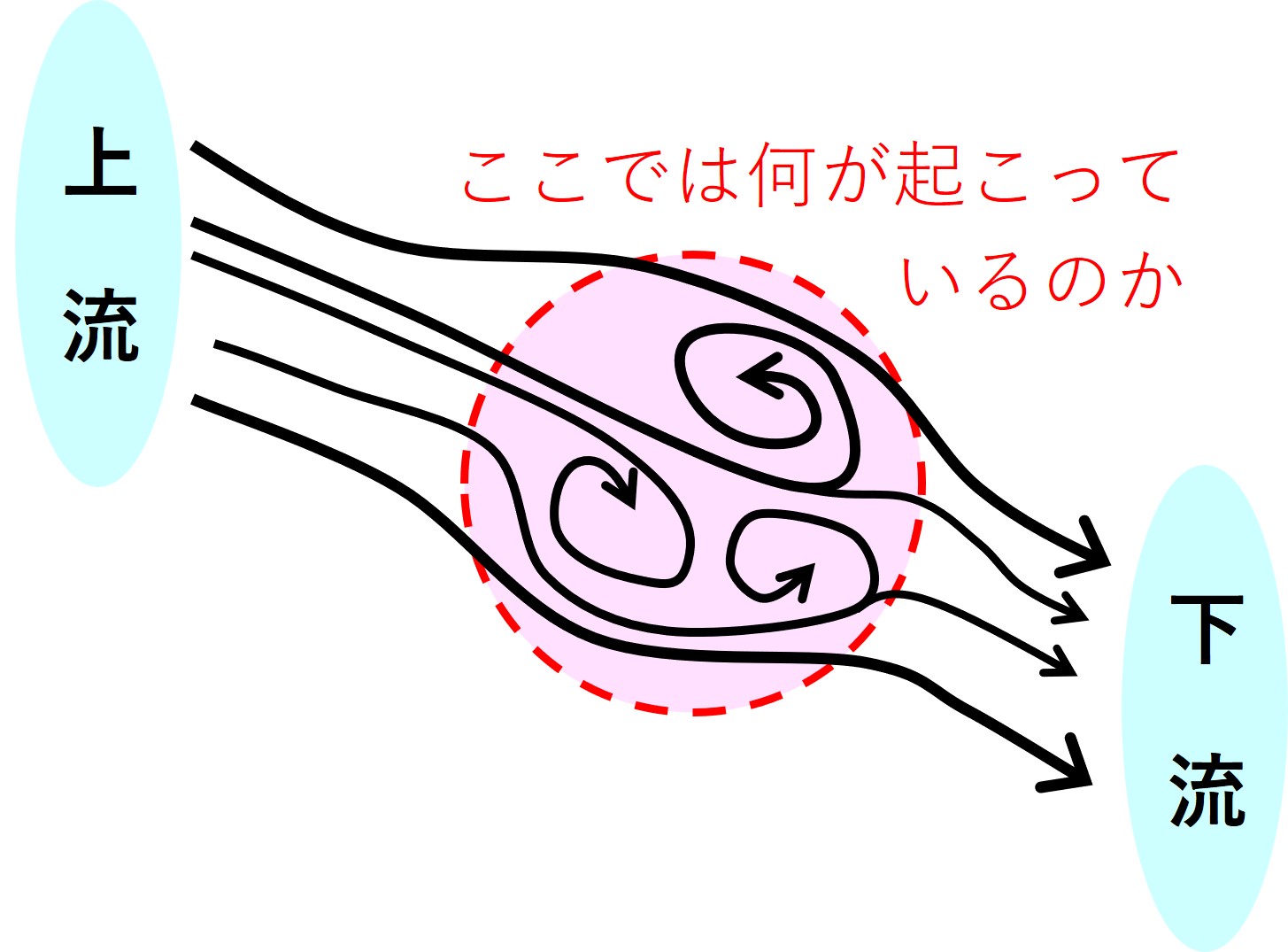

では、水模様の中では何が起こっているのでしょうか?

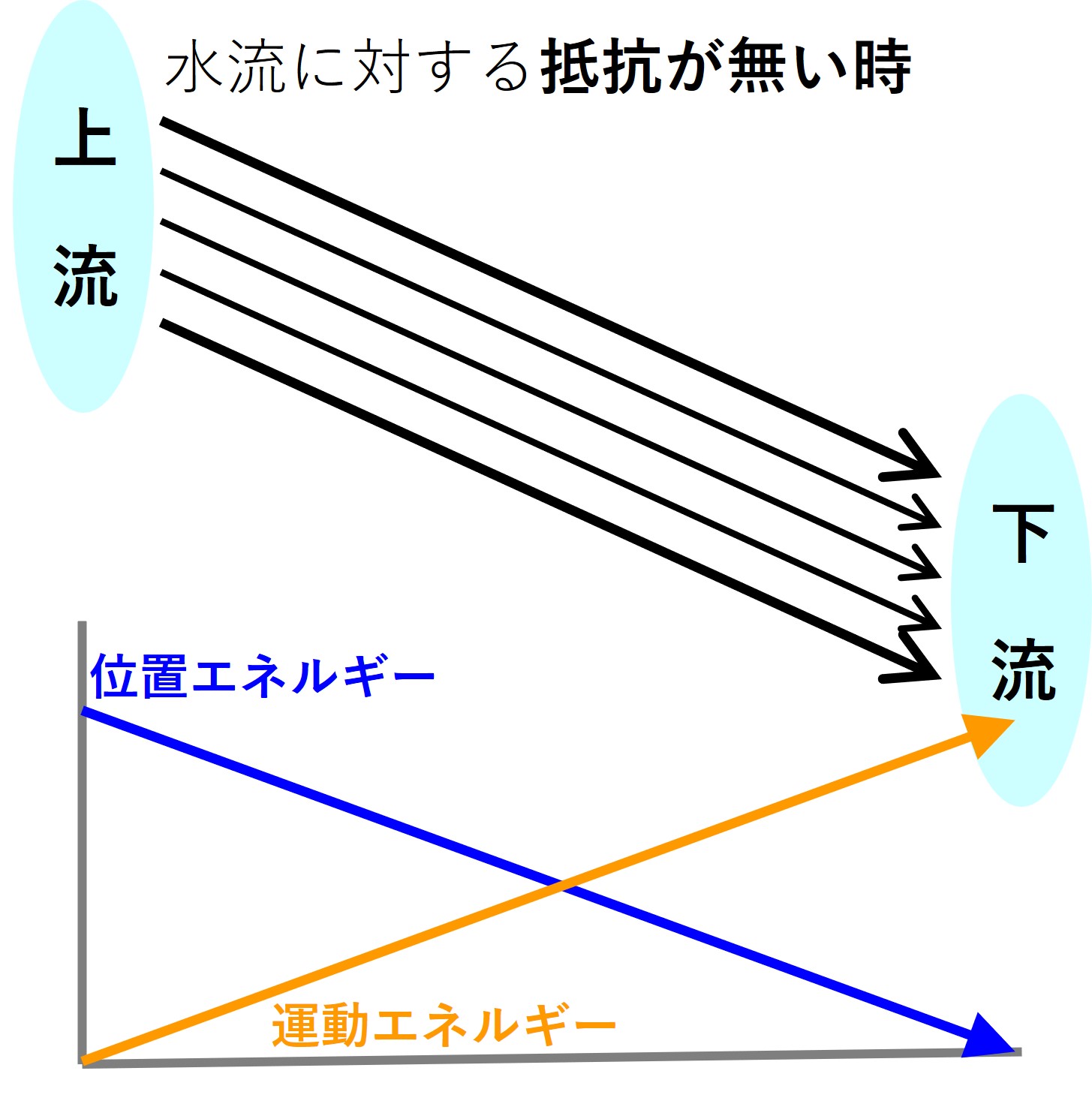

水の流れに抵抗が無い時は、水はサッーときれいに速く流れ落ちます。

上流で持っていた水の「位置エネルギー」は、すべて水の「運動エネルギー」に変わります。

下流に向かうほど、水の流れは速くなります。

滝を思い浮かべればよいでしょう。

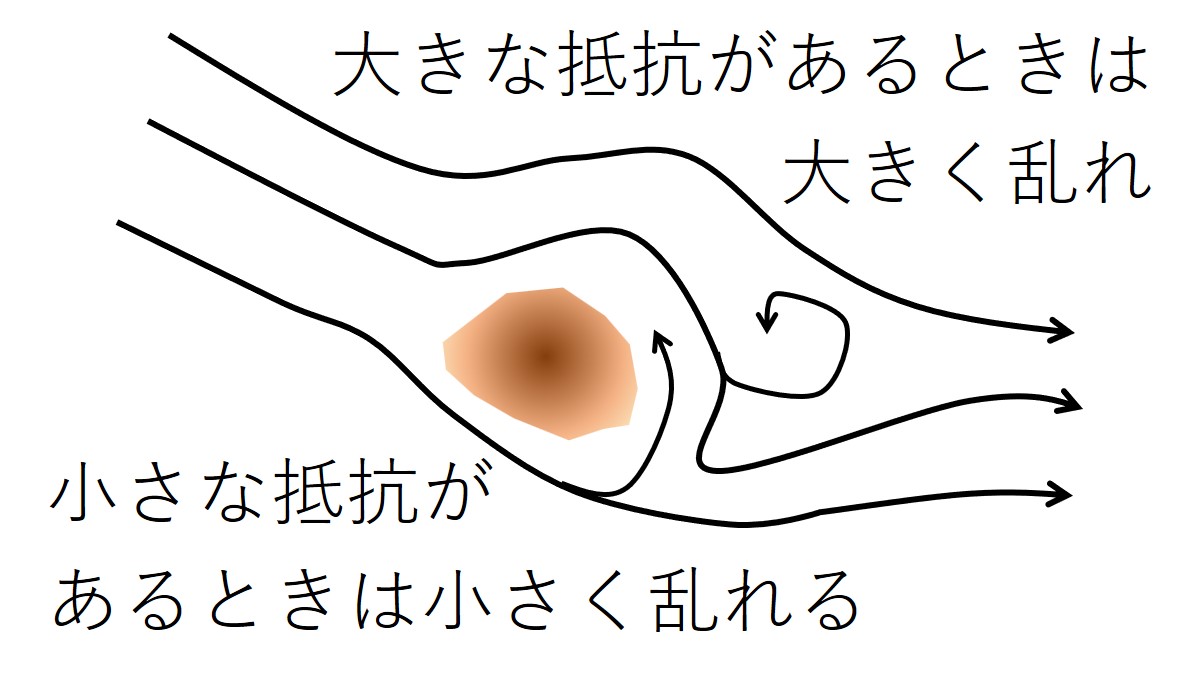

しかし、水の流れに抵抗があると、水流と抵抗との摩擦(まさつ)により「運動エネルギー」は「複雑で乱れた運動エネルギー」に変わります。

このとき、水模様が造られます。

水模様は、言い換えると乱流です。

抵抗が無いときは、水はきれいに真っすぐ流れます(整流)。

抵抗との摩擦により流れが乱れます(乱流の形成)。

抵抗が大きいと乱れも大きくなります。

岸辺や川底にある大きな岩は大きな抵抗になります。砂利などは小さな抵抗になります。

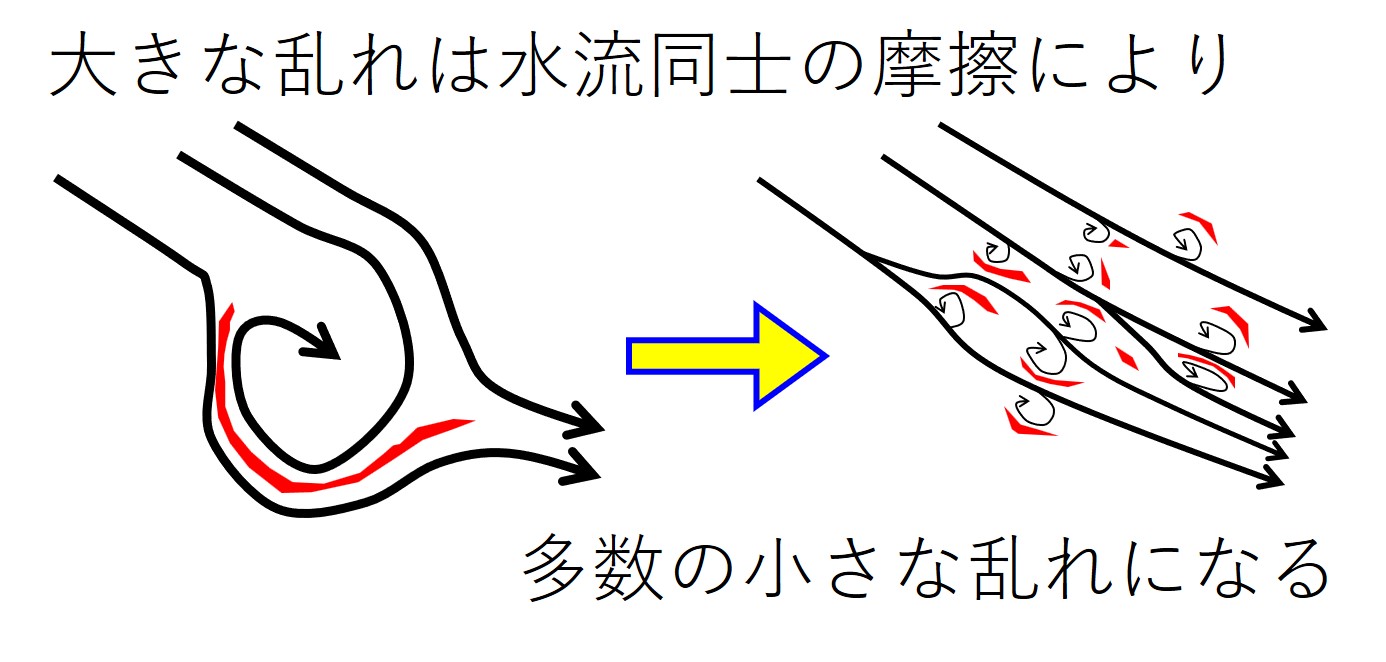

しかし摩擦は、水流同士の間でも起こっています。

大きな抵抗で生じた大きな渦巻は、水流同士の摩擦により小さな乱れの集まりに散っていきます。

しかも、この変化は勝手に(自然に)進む変化です。

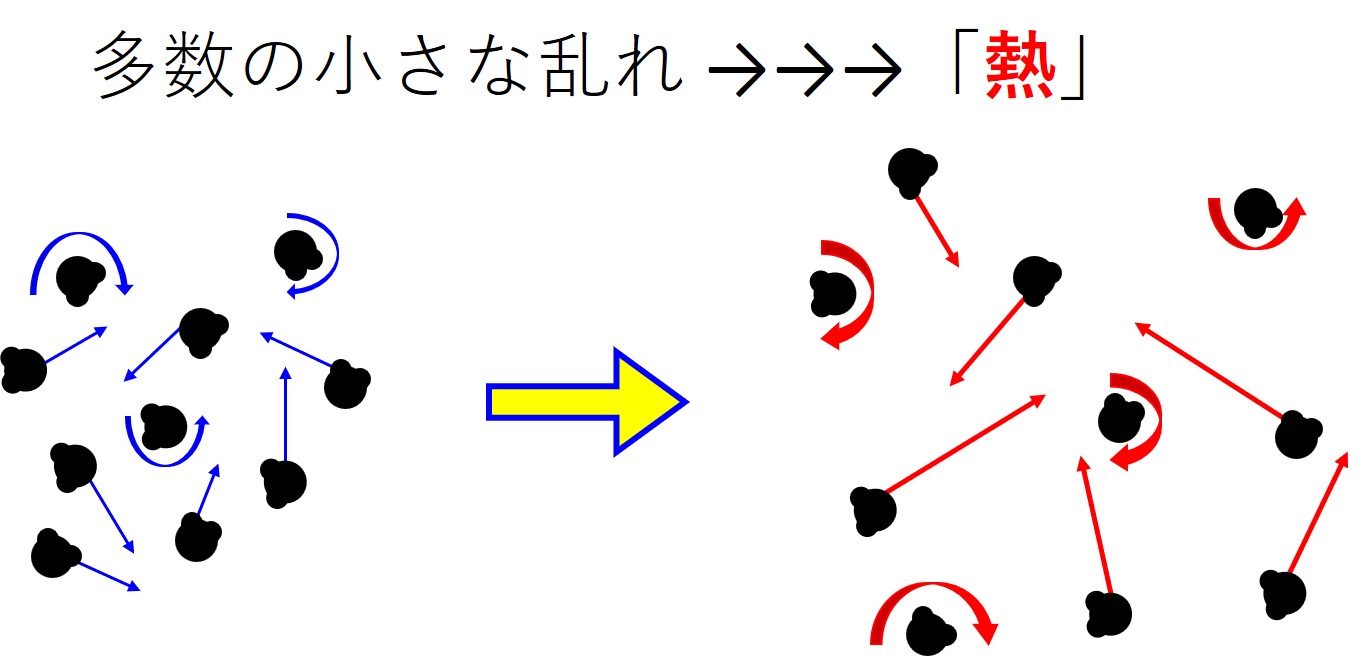

「乱れ」が、水流を構成する最小単位(水分子など)のレベルにまで分散したとき、それを「熱」として捉えることになります。

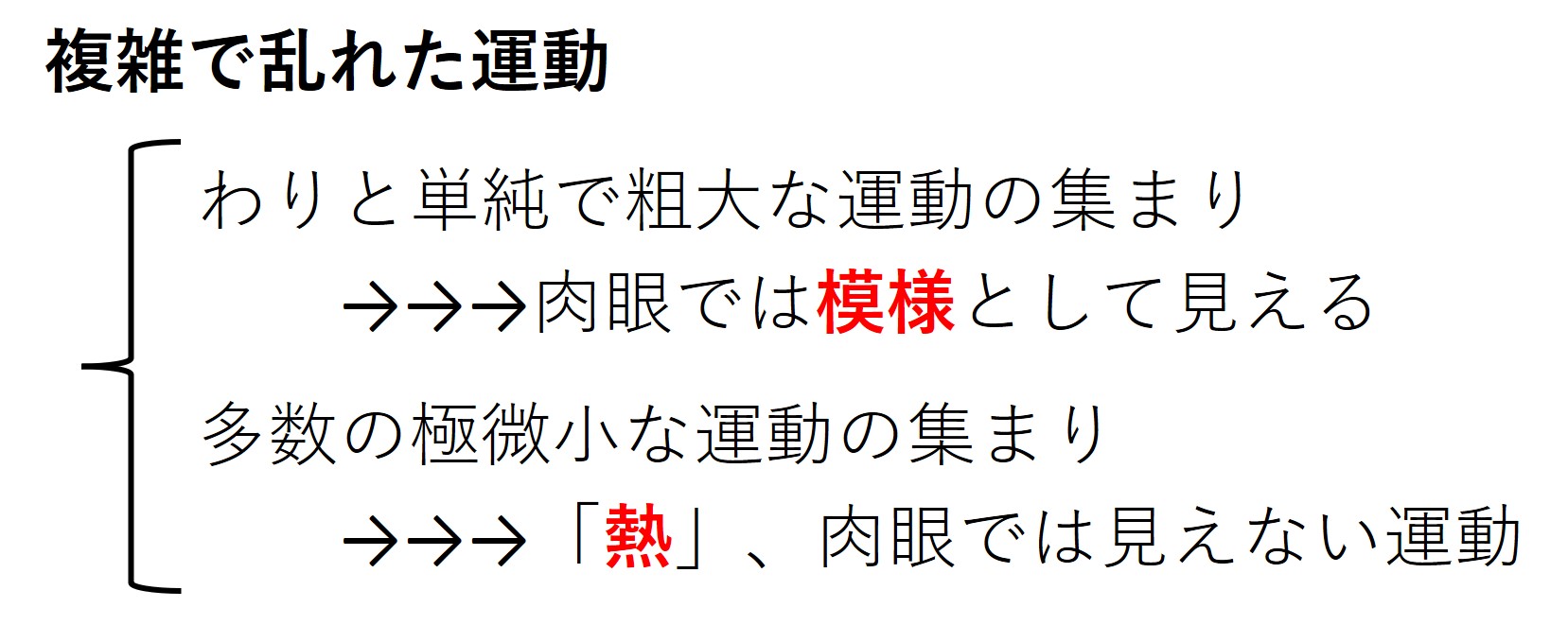

「複雑で乱れた運動エネルギー(乱雑な運動エネルギー)」は、比較的単純で肉眼で観察できるときは「水模様」として粗大な動きを見ることができますが、どんどん分散していくと究極的には「熱エネルギー」になります。

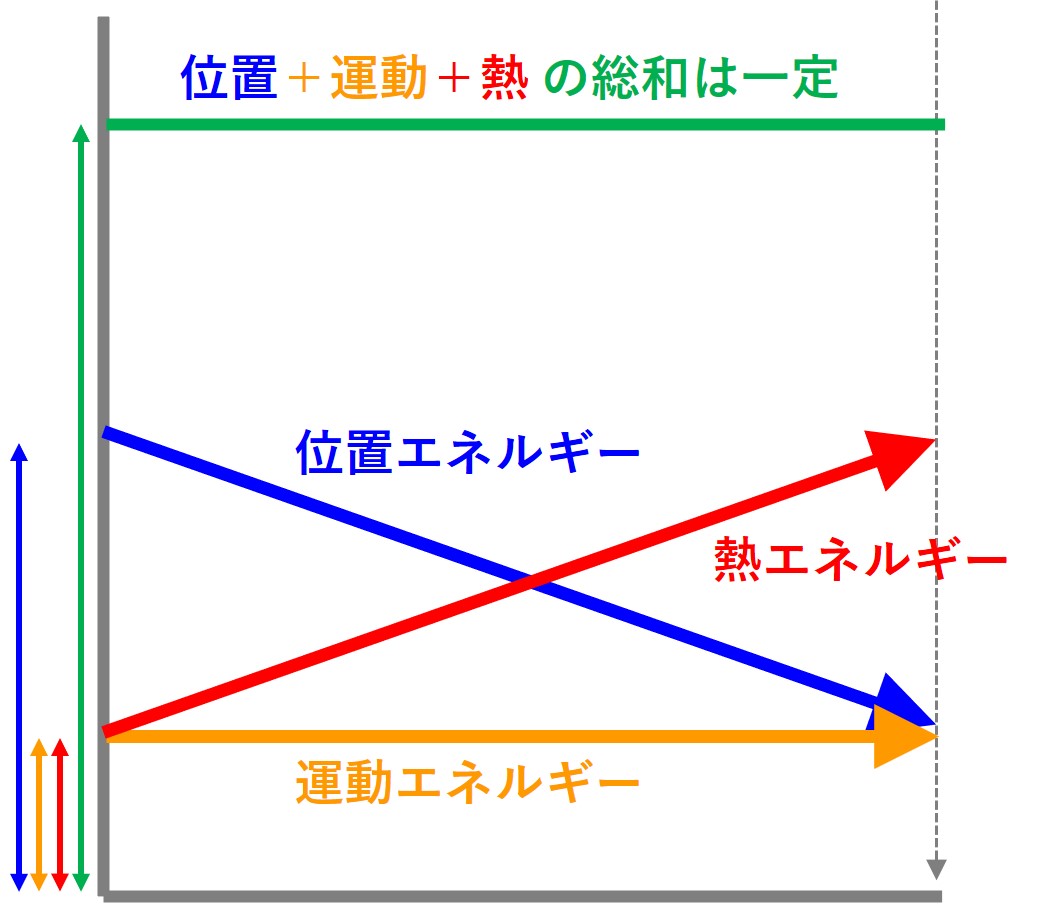

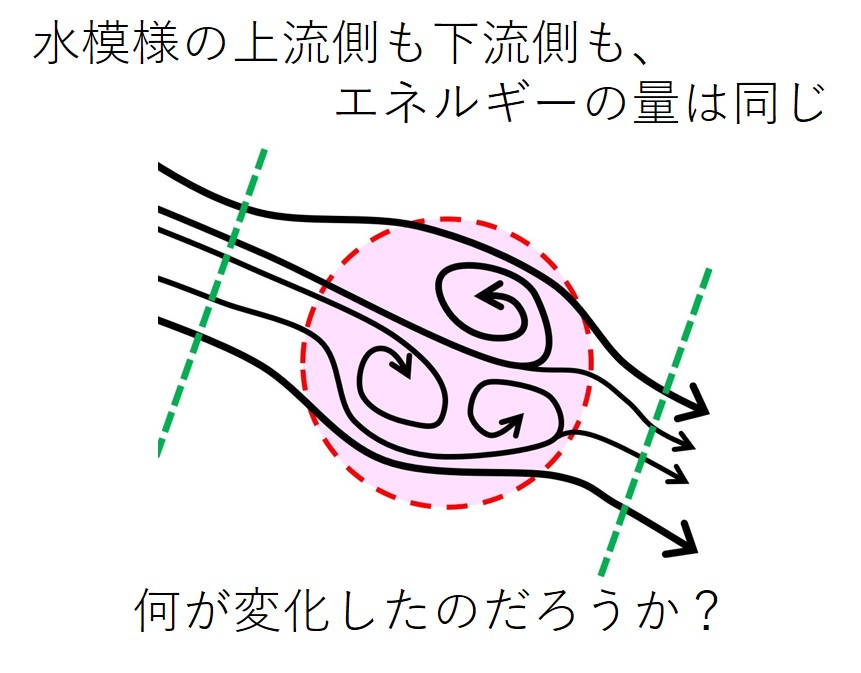

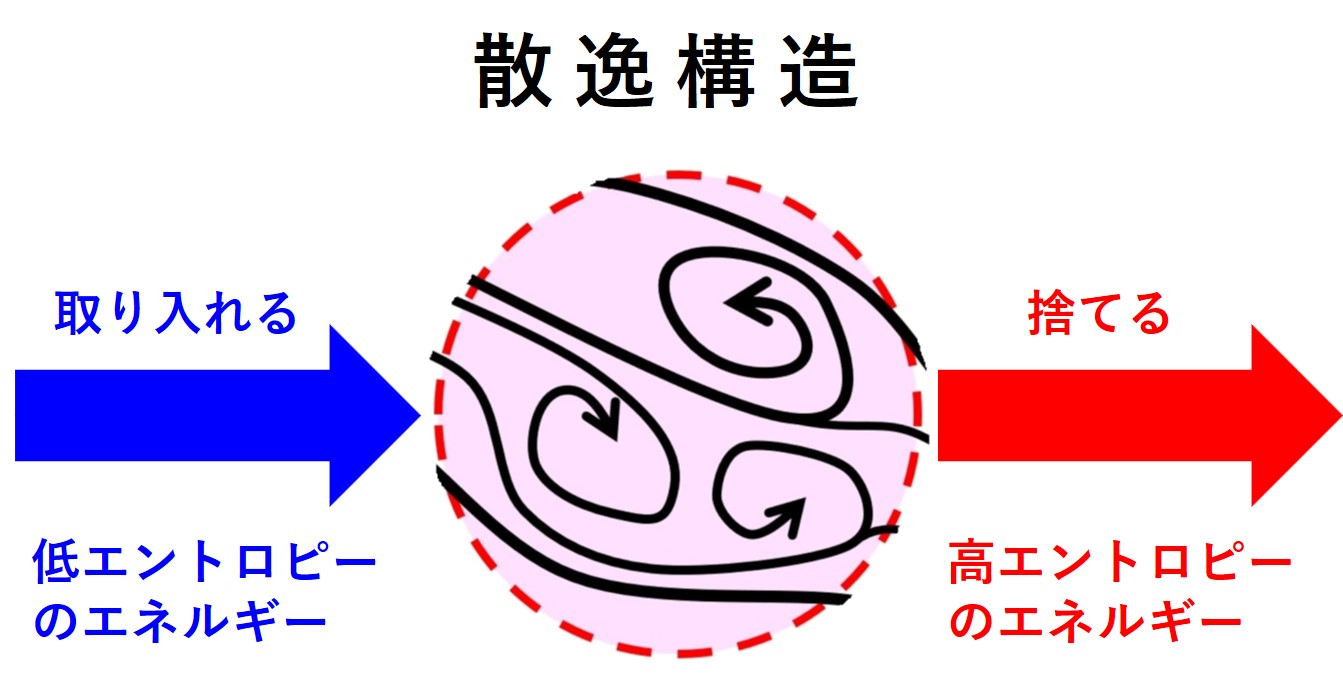

水模様の上流でも下流でも流速は同じだとすると、次の図のようになります。

高いところから低いところに水が流れると、高いところで持っていた位置エネルギーは「運動エネルギーの増加分」となりますが、それはすべて摩擦による熱エネルギーに変わります。

下流側の水温が上昇します。

ところで、水流の総エネルギーは、どこでも一定です。これは「エネルギー保存の法則」です。

水模様の上流側も下流側も、エネルギーの量的な変化がないとすると、いったい何が変化しているのでしょうか。

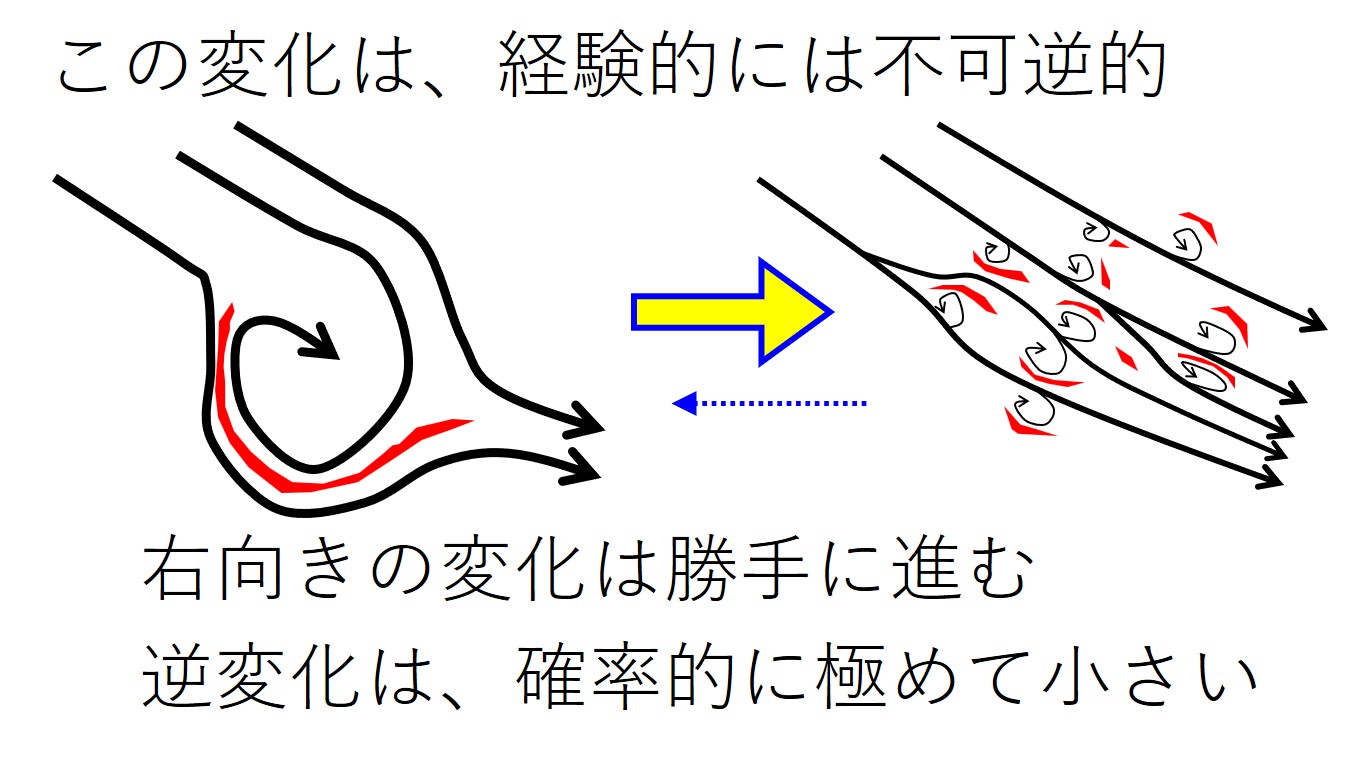

昔の科学者は、このような変化の 不可逆性 に着目しました。

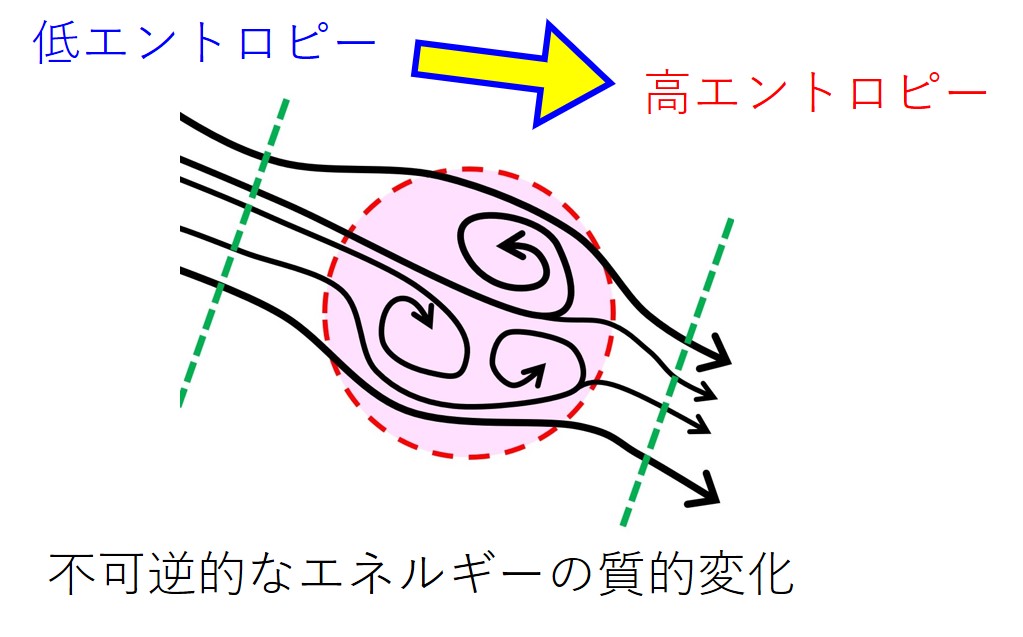

熱移動の不可逆性を研究したドイツの物理学者クラウジウス(1822-1888)は、乱雑な運動の程度を表す量として「エントロピー」を提案しました。

熱は、物体を構成する多数の粒子の複雑で乱雑な運動です。したがって熱エネルギーは「高エントロピーのエネルギー」です。

高い所から低い所に向かって水は流れます。

高い所で持っていた位置エネルギーは「低エントロピーのエネルギー」です。

流れ落ちる水の中で、「位置エネルギー → 運動エネルギー → わりと単純で粗雑な運動エネルギー(肉眼的な水模様) ⇒ 複雑で乱雑な運動エネルギー(熱)」と、高エントロピーのエネルギーに変化します。

上記の変化のうち、「→」は途中で止めることのできる変化ですが、「⇒」は自然に勝手に進む変化です。

特に孤立した系の中で、自然に勝手に一方向に(低エントロピー ⇒ 高エントロピー)進む変化の規則性を「熱力学第二法則」と呼びます。

散逸構造とは、川の流れの途中に生じる渦模様のようなものです。

この渦模様が肉眼で観察できる「わりと単純で大きく粗雑な運動」に相当します。

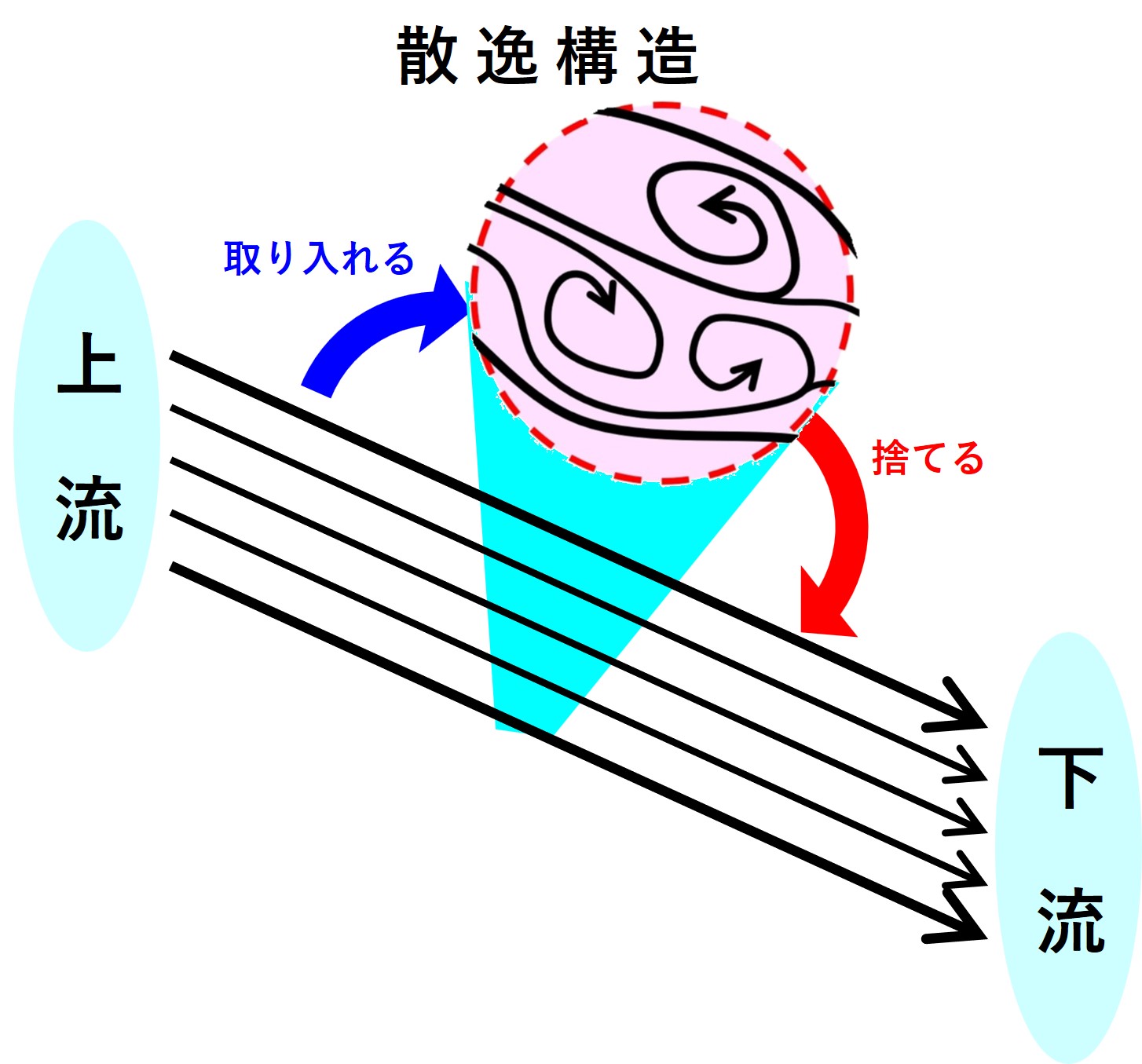

この大きな渦巻の運動をずっと維持するためには、上流から水が常に流れ込むことが必要です(つまり、低エントロピーのエネルギーが構造の中に流れ込み続けることが必要です)。

また、この渦の内部では「多数の極微小な複雑で乱雑な運動」へ向かう変化が常に、勝手に起こっています。

この勝手に進む変化を放置していると、渦模様はすべて熱に変わってしまい、肉眼的な大きさの渦模様は消えます。

したがって、この渦模様が長時間保たれるためには、内部で発生し続けている「熱(多数の極微小な複雑で乱雑な運動)」を渦模様の外に、絶えず捨て続ける必要があります。

低エントロピーのエネルギーが流れるときの摩擦により「単純で粗大で乱雑な運動(散逸構造)」が生じます。

散逸構造の中では、勝手に「多数の極微小で乱雑な運動(熱)」への変化が進み、肉眼的に認められた構造は消えていきます。

この散逸構造が維持されるためには、「低エントロピーのエネルギー流入が保たれること」と「内部で発生した熱(高エントロピーのエネルギー)が外部に捨て続けられること」とが必要です。

この「流入する低エントロピーのエネルギー」と「高エントロピーのエネルギー」とのバランスで、散逸構造は維持されます(成長したり、消退したりします)。

では、具体的な例で見ていきましょう。

散逸構造の例をあげます。

最初の例は動物です。動物は散逸構造です。

食べる食料や呼吸で取り入れる空気が低エントロピーのエネルギーです。飲んだり食べたりする物や空気の平均温度は体温よりも低くなくてはなりません。

食べ物は消化し、栄養を吸収してウンチ💩になります。

ウンチの構造を思い描いてください。あらゆるものが混じり合って乱雑ですね。ウンチは高エントロピーのエネルギーです。

体内では新陳代謝が進み、熱が産生され続けます。

動物の体表からは水分が蒸発しています。その気化熱により身体は冷えます。

上流を断っても、下流を断っても、動物は死にます。

同じように植物も散逸構造です。

植物が取り入れるのは太陽からの光エネルギーです。光は高品質の低エントロピーエネルギーです。

光エネルギーは植物によって有機分子の化学的な結合エネルギーに変わります。動物は植物を食べて低エントロピーのエネルギーを得ます。

細菌も散逸構造です。

すべての生物は散逸構造です。

散逸構造の特徴は、エネルギーの流れの上流あるいは下流が断たれることにより命絶える(構造が消滅する)ことです。

「寿命」があるものはすべて散逸構造です。

都市は散逸構造です。廃墟になりますね。

国家は散逸構造です。滅亡しますね。

現代文明も散逸構造です。いつかは消滅します。

宗教も散逸構造です。信者がいなくなれば消滅します。

イリヤ・プリゴジンというベルギーの科学者が1977年、散逸構造論でノーベル化学賞を受賞しました。

このとき、欧州のキリスト教の偉い指導者は、「散逸構造論をあらゆる現象に敷衍(ふえん)すべきではない」と警告したそうです。

散逸構造論ではどんな宗教も相対化されてしまいます。その危機感があったのでしょう。

生物は散逸構造であり、生物についてのダーウィンの進化論はあらゆる散逸構造に適用できます。

生物以外にも拡大した進化論を「一般進化論」と私は呼んでいます。

一般進化論は、実は仏教のエッセンスそのものです。日本人にはとても馴染みのある考え方です。

「平家物語」の世界観は、仏教の無常観です。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。娑羅双樹の花の色、 盛者必衰の理を顕はす。奢れる人も久しからず。唯春の夜の夢のごとし。猛き者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。

鴨長明の「方丈記」で描かれているのも散逸構造です。

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮ぶ泡沫(うたかた)は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。世中にある、人と栖(すみか)と、又かくのごとし。

たましきの都のうちに、棟を並べ、甍(いらか)を争へる、高き、いやしき人の住ひは、世々を経て、尽きせぬ物なれど、是をまことかと尋れば、昔しありし家は稀なり。或は去年(こぞ)焼けて今年つくれり。或は大家ほろびて小家となる。住む人も是に同じ。所もかはらず、人も多かれど、いにしへ見し人は、二三十人が中に、わづかにひとりふたりなり。朝(あした)に死に、夕(ゆふべ)に生るるならひ、ただ水の泡にぞ似りける。

不知、生れ死ぬる人、何方(いづかた)より来たりて、何方へか去る。又不知、仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。その、主と栖と、無常を争ふさま、いはばあさがほの露に異ならず。或は露落ちて花残れり。残るといへども、朝日に枯れぬ。或は花しぼみて露なほ消えず。消えずといへども、夕を待つ事なし。

パスワードの必要なページへ移動しました。

&&&"666"=\271828#$#αβγ666 😄

%&df46%$#^:+:*kpm666=>h&%"1234"JHK 😵💫

「新型コロナ」=「人工ウイルス説」にもとづく考察の本流は、「補足説明2の 考察」→ 「補足説明3」→ 「補足説明4」→ 「補足説明6」となっています。