免疫・ワクチンの説明はこれから大幅に修正していきます

取り急ぎの方は「自然な感染後のワクチン接種」をご覧ください。

| このページの目次 | ||

|---|---|---|

| コロナに対する免疫について |

|

|

| コロナのワクチンについて(1) |

|

|

| コロナのワクチンについて(2) |

|

|

| 既感染者のワクチン接種 |

|

|

| ウイルス量子仮説 |

|

|

| コロナの流行と月 |

|

|

| 今後の展開(日本) |

|

|

| 湘南コロナとワクチン接種 |

|

|

| ワクチン接種拒否の特殊例について |

|

|

| 新型コロナ&ワクチン陰謀論 |

|

|

| ワクチンと生殖細胞 |

|

|

| 自然な感染後のワクチン接種 |

|

New |

| 最終更新:2021.09.25 | ||

私の立場についての前書き (困ったことに、なぜか、こんな断りを入れておかないといけない時代になっていますので)

私は「生ワクチン推奨者」です。コロナウイルスとヒトとの関係にある特有の性質のことを考えると、「不活化ワクチン」を使うことは戦略的に間違った選択である と考えています(戦術的には、一時的採用は構わないという立場)。今後も、新しい強毒性のコロナウイルスが誕生する可能性はあり、「生ワクチン」で迎え撃つ技術や体制を整備していくべきだと考えています。

「生ワクチン」の開発は至難の業です。実験失敗時に起こり得る被害の大きさは不活化ワクチンの比ではありません。それを考慮すると、現実に存在する湘南コロナウイルス(消化管型の新型コロナ)は、「 野生株生ワクチン 」と捉えることもできます。しかしウイルス性の肺炎にならないこと以外は、呼吸器型の新型コロナとほとんど同じ症状が出るので、積極的に感染をお奨めするわけにはいきません。

「人類対ウイルスの戦い」という構図は、生物学的には正しくない捉え方ですが、あえて現在起こっていることを「人間とウイルスとの戦争」であると捉えるならば、「不活化ワクチン」の接種を巡って人々が分断され、争う様を見ていると「人間の負け、ウイルスの勝ち」と考えざるを得ません。戦争とは「敵を混乱」させた方が勝ちなのです。

以下の説明は、基本的に教科書的な説明です。

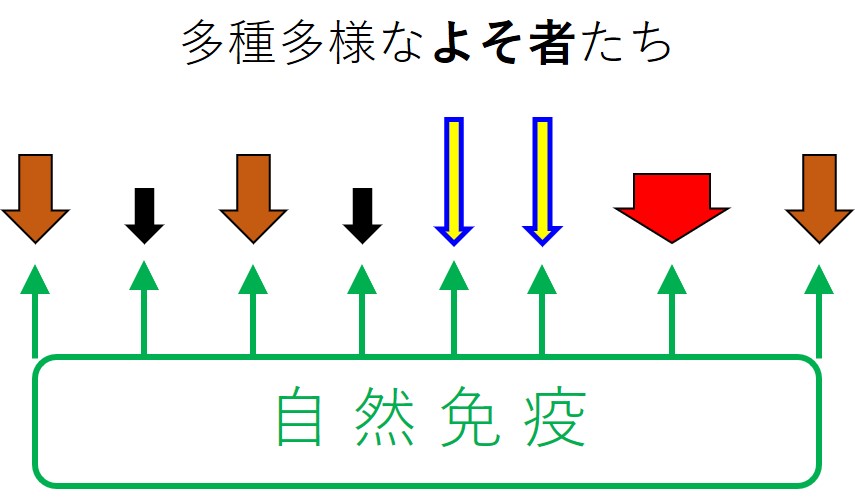

ヒトの免疫は2段構えになっています。それは「前衛、後衛」というイメージで理解してかまいません。前衛は 自然免疫 innate immune system、後衛は 獲得免疫 adaptive immune system というのが一般的な名称です。

地球上に単細胞生物(ひとつの細胞からなる生命体)が出現したのが約35億年前と言われています(諸説あり)。

約10億年前(15億~5億年前)になると 多細胞生物 が出現しました。この多細胞生物が、生物体自身の構成員でない「よそ者」を排除する仕組みとして最初に作ったのが 自然免疫 (前衛)です。

ヒトの赤ん坊が母体から生れ出たときにはすでに「一人前に」働いているのが自然免疫(前衛)です。太古からある原始的な免疫系というイメージで良いでしょう。

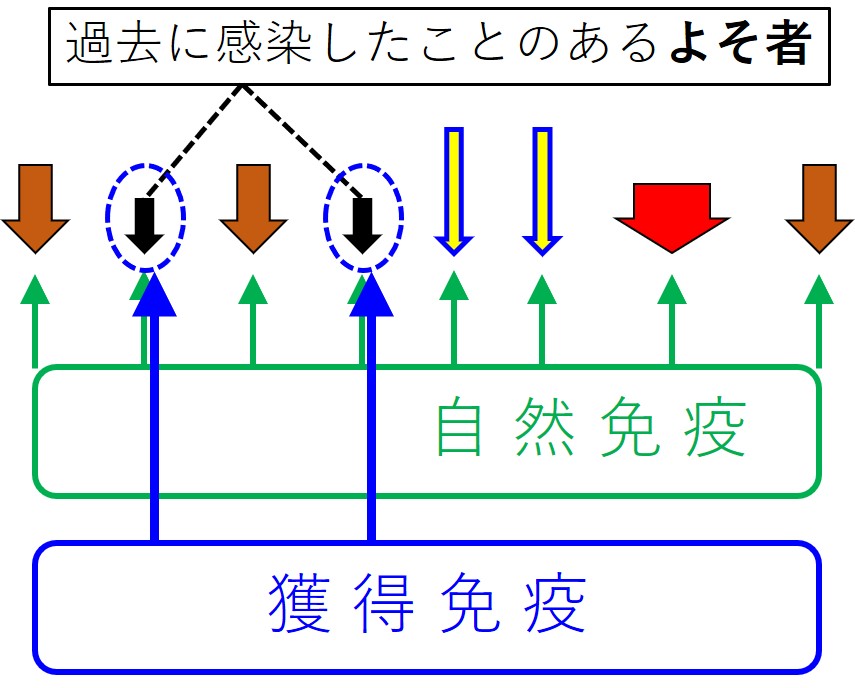

約5億年前のカンブリア紀になると 脊椎動物 が出現しました。初期脊椎動物に、敵味方を識別し記憶する能力が優れていて、攻撃力も優っている新しい免疫が生まれました。それが 獲得免疫 (後衛)です。

母親から生まれた直後の赤ん坊では、獲得免疫(後衛)は未熟であり、働きは強くありませんが、外界からの刺激を受けて発達していきます。母親から生まれた後、実際の感染を経て外敵についての知識や対処能力が獲得されて強くなるという意味で、獲得免疫と呼ばれます。新しい時代になって生まれた近代的な免疫系というイメージで良いでしょう。

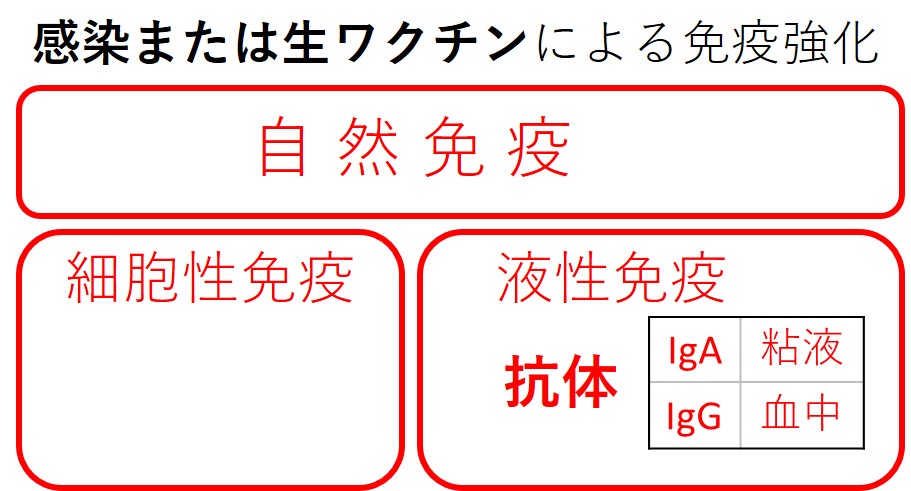

自然免疫と獲得免疫の違いを図示します。

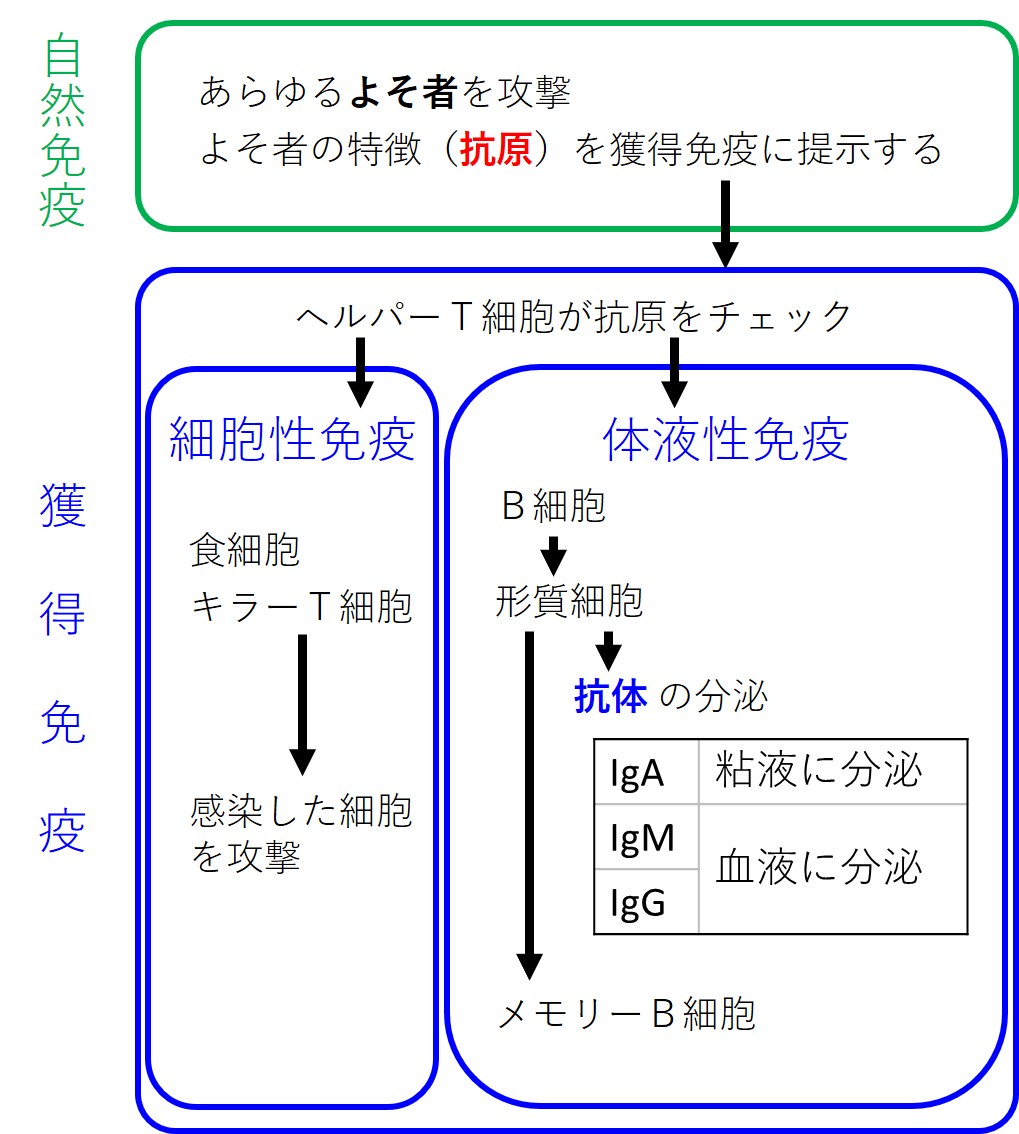

自然免疫を担っているのはマクロファージ(大食細胞)、好中球、リンパ球(NK細胞:ナチュラルキラー細胞)などの白血球系の細胞です。 自然免疫 は、(有害物体としての特徴を持つ)あらゆる「よそ者」に攻撃を仕掛けます。

しかし 獲得免疫 は、感染した時に「よそ者」を分析し、「排除の対象とする「よそ者」の特徴(特異的な 抗原 といいます)」を記憶し、記憶した特定の「よそ者」のみを選んで攻撃を仕掛けます。

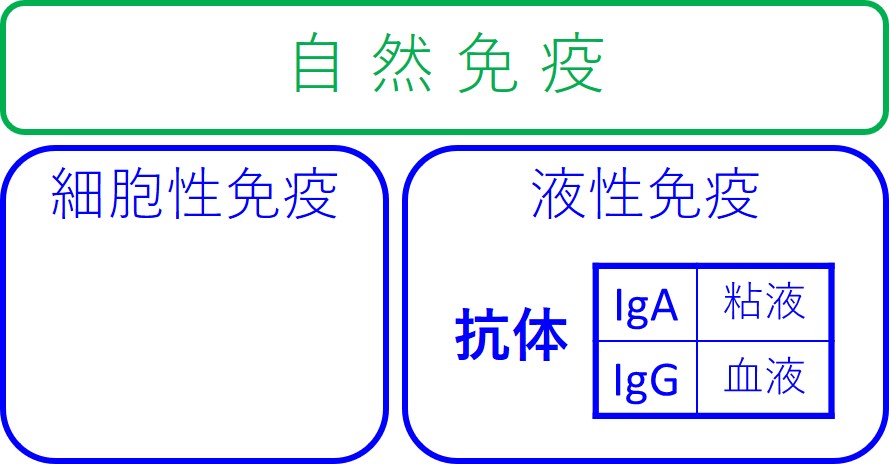

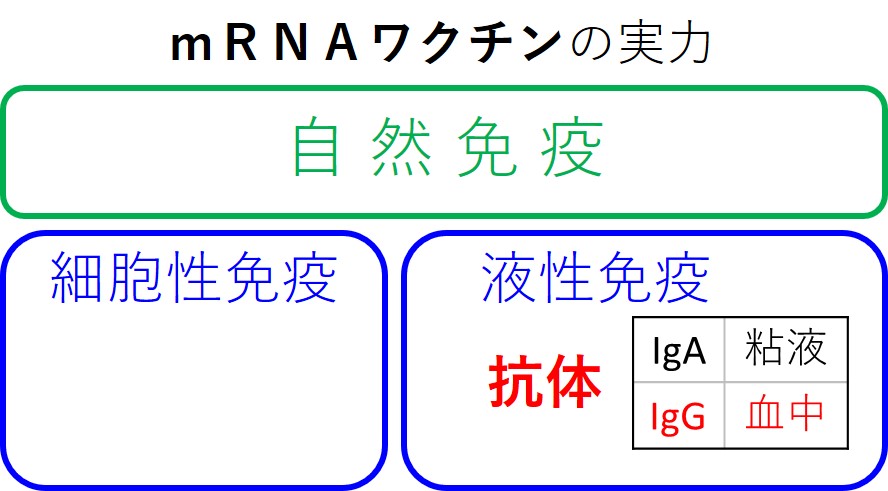

獲得免疫 は大きく2つに分けることができます。 細胞性免疫 と 液性免疫 (体液性免疫)です。細胞性免疫の主役は、特異的な抗原に応答した食細胞やリンパ球(キラーT細胞=細胞障害性T細胞)などです。液性免疫の主役は、特異的な抗原に応答してリンパ球(B細胞)から変化した形質細胞が分泌する 抗体 です。

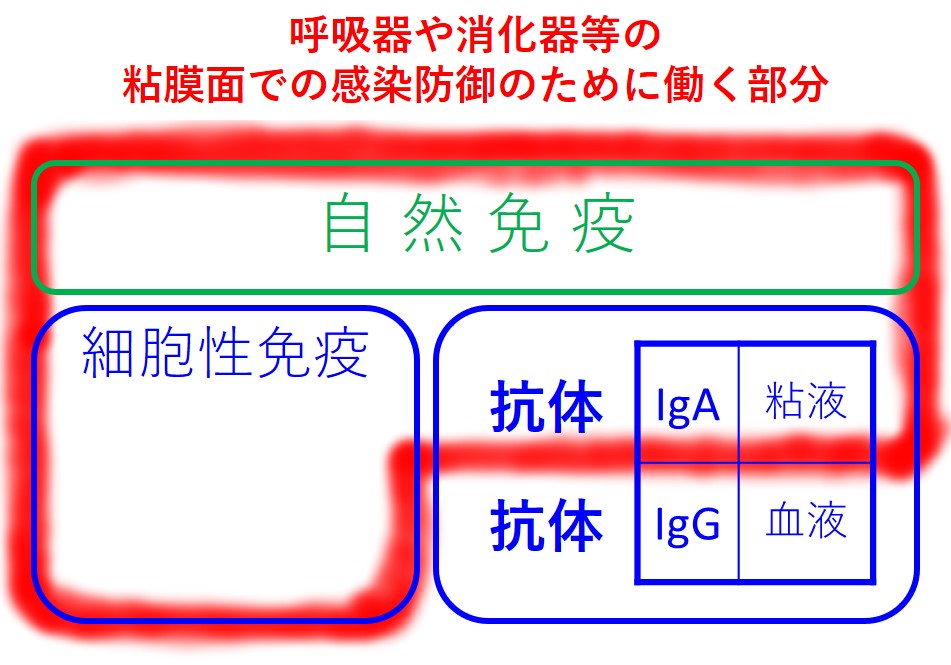

抗体 antibody(免疫グロブリン:immunoglobulin) のうち、IgA は主に粘液中に分泌され呼吸器や消化器等の粘膜面で「感染防御」のために働きます。

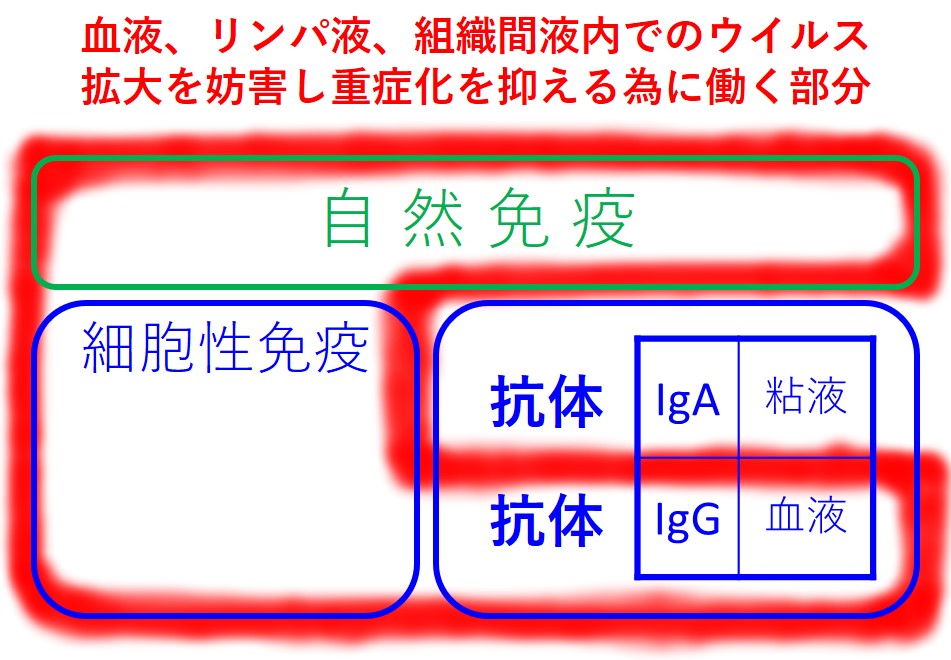

IgM や IgG は血液中に分泌され、「よそ者」が血液(やリンパ液、組織間液などの体液)を介して全身に拡がるのを阻止します。つまり、「重症化予防」のために役立つと言えます。IgM は IgG より性能は劣りますが、初感染の初期に作られ、IgG登場まで働きます。

しかし抗体では、「細胞内への侵入に成功したよそ者」を排除できません。それは細胞性免疫の仕事です。

ウイルスに感染した細胞は、自らが「感染細胞」であることを周囲に知らせます。それを確認したキラーT細胞などが感染細胞を食べて、ウイルスごと消化分解してしまいます。

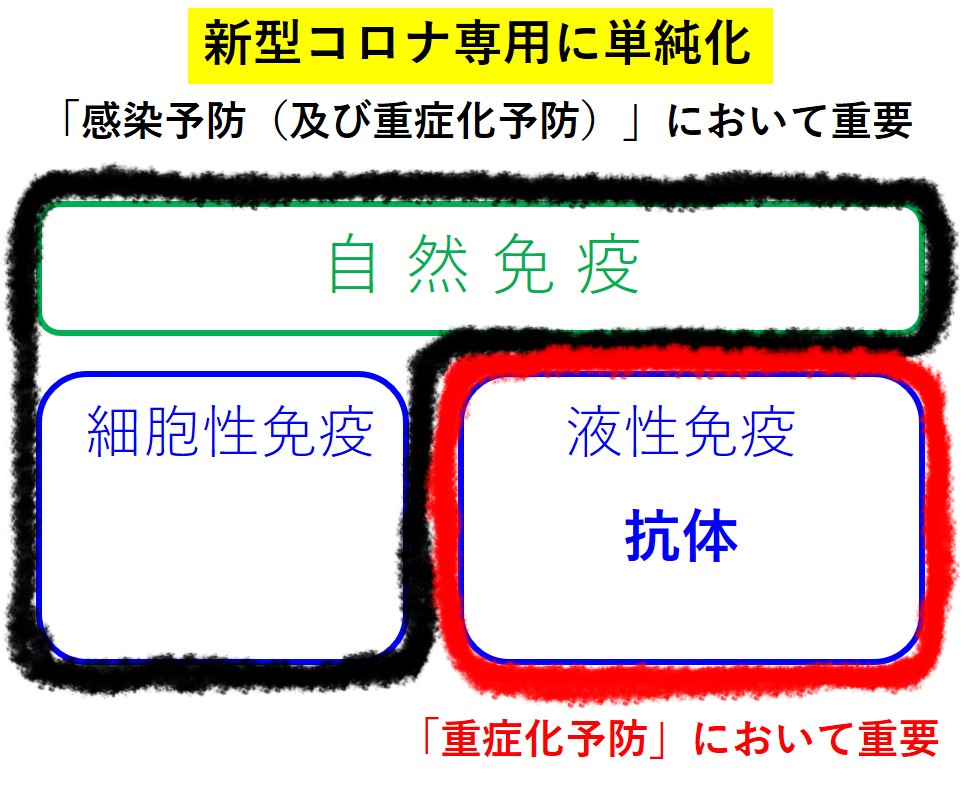

ウイルスの免疫やワクチンについて考えるために免疫系の構成を整理すると、とてもシンプルな次図になります。

哺乳類であるヒトは、自然免疫(前衛)と獲得免疫(後衛)の2段構えでウイルスなどの外敵から身体を守っています。獲得免疫(後衛)が働いた場合は 抗体 が作られます。

ウイルスが最初にやってくる鼻やノドの粘膜、胃腸の粘膜で感染防御のために働いているのは次図の赤い帯で囲った部分です。

感染に成功したウイルスは、身体の深部に侵入し、血液やリンパ液などを介して全身に広がります。ウイルスによっては多臓器が影響を受け重症化します。そのような血行性播種(播種:ウイルスがバラまかれること)を妨害し、重症化を防ぐために働いているのは次図の赤い帯で囲った部分です。

自然免疫も、細胞性免疫も、それを担うのは細胞であり、ウイルスの数量があまりにも多いと圧倒されてしまいます。重症化するとき、大量生産可能な抗体は、とても重要な働きをしています(大きさは、細胞>ウイルス>抗体)。

ここで、以前コロナに感染して重症化し、既に抗体(IgA, IgG)を持っている人の免疫系が、再感染時にどのようにしてウイルスと戦うのかを見てみましょう。(敵:コロナウイルス、自然:自然免疫、細胞:細胞性免疫、液性:体液性免疫=抗体)

| Step 0 | ウイルスが鼻やノドの粘膜に付着 | 敵 |

| Step 1A | 粘液中にあるコロナウイルス専用の抗体(IgA)がウイルスに付着し、粘膜上皮細胞等への感染を妨害 | 液性 |

| Step 1B | 粘膜のマクロファージなどがウイルスを飲食(消化分解) | 自然 |

| Step 2A | ウイルス量が多すぎたため、Step 1 は突破されて、かなりのウイルスが粘膜細胞内への侵入に成功 | 敵 |

| Step 2B | コロナに感染した細胞は、「ウイルスに感染したことを知らせる警報物質」を周囲に分泌し、また「襲ってきた敵は以前戦ったことのあるコロナである」という情報を細胞表面に提示 | 細胞 |

| Step 2C | 過去の感染でコロナは敵であることを学習済みのキラーT細胞は、粘膜面でコロナの感染細胞を探しだして襲撃。感染細胞内で増殖中のウイルスもまとめて消化分解 | 細胞 |

| Step 2D | 過去の感染でコロナ専用の抗体産生を覚えたメモリーB細胞が、抗体大量生産の準備を開始 | 液性 |

| Step 2E | ウイルス増殖に成功している一部の感染細胞では、免疫系の働きを妨害する物質を産生して対抗 | 敵 |

| Step 3 | 感染細胞から放出された大量のウイルスが粘液を介して拡がり、粘膜での感染拡大に成功 | 敵 |

| Step 4A | ウイルス感染が粘膜面からその下層(粘膜下層、つまり身体のより深部)へ拡大し、体液(組織間液、リンパ液、血液)を介しての拡散開始 | 敵 |

| Step 4B | 体液中にあるコロナウイルス専用の抗体(IgG)がウイルスに付着し、血液等を介した感染拡大を妨害(重症化阻止) | 液性 |

| Step 5A | しかしウイルス量が、抗体の数量を圧倒しており、ウイルスは全臓器でお好みの細胞に感染を開始 | 敵 |

| Step 5B | キラーT細胞が感染細胞を襲撃するも、ウイルスの数量に追いつかない | 細胞 |

| Step 6A | コロナウイルス専用抗体の大量生産が始まる | 液性 |

| Step 6B | 数量で抗体がウイルスに勝り、身体内のウイルス量は減少に転じる → 症状消失 | 液性 |

| Step 6C | 形勢を逆転させるだけの体力がなく、ウイルスに敗れる → 死亡 | 液性 |

以上、感染者の再感染を想定した時の一連の流れを見ても分かるように、 抗体はとても重要です。 IgAは粘液の中で働き(感染予防)、IgGは血液等の中で働きます(重症化予防)。初感染の時は、獲得免疫の立ち上がりがかなり遅れます。そのため感染しやすく、重症化しやすいということになります。

「数の勝負」となるとき、大きな細胞で小さなウイルスに対抗するのは不利となります。ウイルスより小さな抗体ならば「数の勝負」で有利になれます。

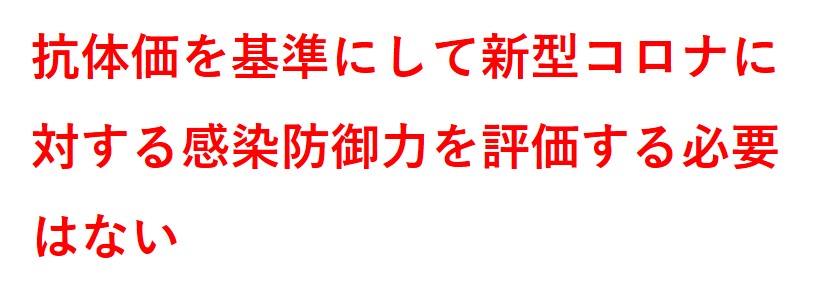

コロナウイルスとの戦い全体の中では、抗体はとても重要なのですが、これから先は「感染予防」という局面に絞って、また相手をコロナウイルスに絞って考えてみたいと思います。

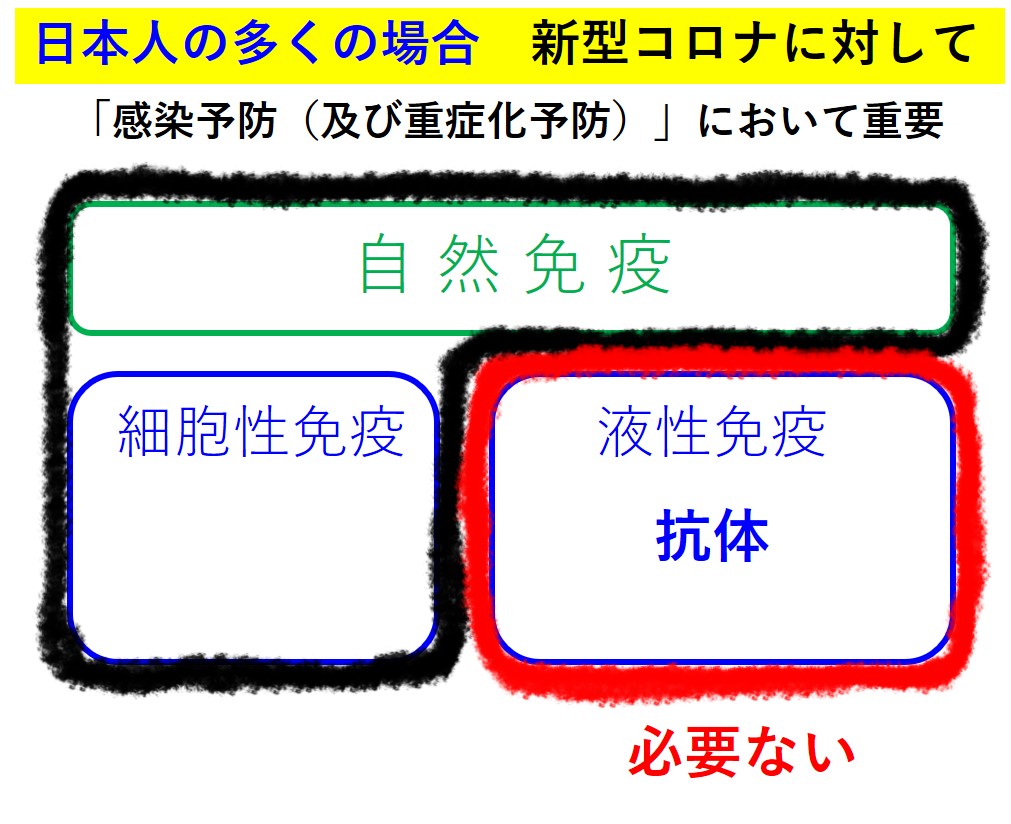

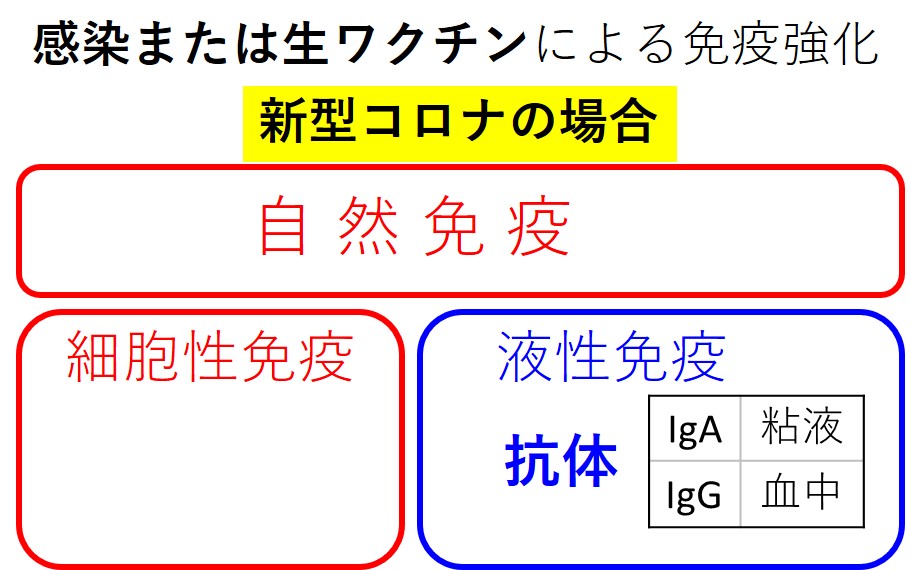

人体が新型コロナウイルスと接触した時、ウイルス撃退に活躍して感染の成立を防いでいるのは免疫系の特にどの部分なのでしょうか。自然免疫?、細胞性免疫?、液性免疫(抗体:IgA, IgG)?

新型コロナ発症者の同居家族(濃厚接触者)では、抗体を持っていなくても発症しない人や軽症で治癒する人が多いこと、また新型コロナに感染しても無症状~軽症の場合では抗体の出現しない場合が多いことから、新型コロナ感染症に対する免疫の初動段階で特に活躍しているのは、「自然免疫と細胞性免疫」であるように考えられます。

つまり、抗体を主役とする液性免疫は重症化を抑えたり、重症状態から治癒する過程では重要だと考えられますが、「新型コロナに対する初期免疫応答」において特に重要な役割は果たしていないように見えます。

そこで、先に示した免疫の図は、新型コロナ専用に単純化すると次図のように描くことができます。

一度感染して液性免疫が強化された人では、液性免疫(IgA)も感染予防に働いていると考えられますが、実際のコロナ感染者でも抗体を長期間保持し続けることはなく、「感染予防時に液性免疫は働いていない」と単純化できるのです。

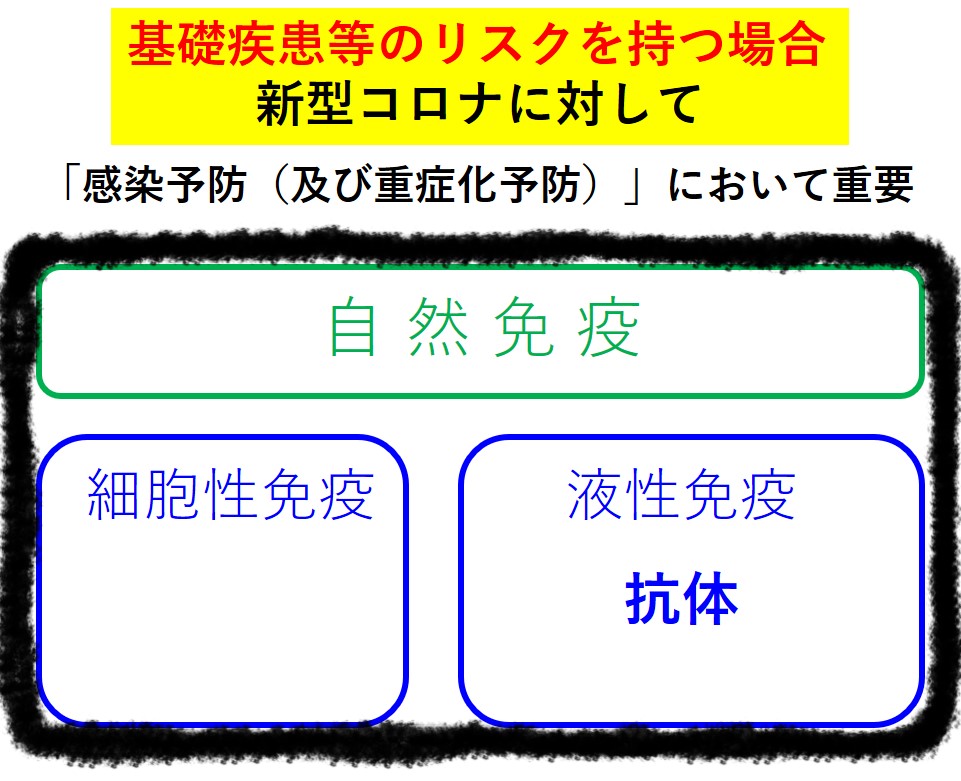

しかし単純化しすぎると、誤解して抗体を軽視する恐れがあるので、先ほどの図を2つの場合に分けておきます。

また、「感染予防」という局面においては、抗体を主役とする液性免疫は不必要などころか、むしろ有害である可能性(感染を促進してしまう恐れ)もあります。

そのように考えられる理由を説明します。

麻疹(はしか:1本鎖RNAウイルスである麻疹ウイルスによる感染症)に罹ると、抗体ができます。麻疹が治った後、抗体は何年も作られ続けます。かつては、(子供たちが順番に麻疹に罹ることによって、大人たちには麻疹ウイルスによる刺激が続いたので、抗体産生が続き)麻疹には二度と罹らなくなっていました。

しかし、新型コロナに罹った後、新型コロナに対する抗体は1年以内に消失するそうです。(新型コロナに限らず、普通の風邪ウイルスである数種類のコロナウイルスに感染した後も、抗体はすぐに、1年以内に消失するようです)(#1)

麻疹と比較して、コロナ(新型コロナを含む)に対する抗体が早期に消失する理由はいくつか考えられます。

| (1) | コロナ感染症では、抗体に依る免疫が長期的にはヒトの存続にとって不利となることが多かったので、感染によって生じた抗体の生産をすぐにやめる方向へヒトが進化した |

| (2) | 抗体に依る免疫がウイルスにとって不利だったので、ヒトの液性免疫を強く抑制する方向へウイルスが進化した |

| (3) | ヒトにとってコロナウイルスは「取るに足らない相手」だったので、抗体を作るのは重症化するときだけになってしまった |

もし、抗体が消失する主な理由が(2)であるならば、ワクチンを繰り返し接種して血中の抗体濃度を高く維持し続ける方法を採用することに重要な意味があるかもしれませんが、もし(1)であれば、感染予防のために抗体価を高く維持する方法は戦略的に誤った選択であるということになります。もし(3)であれば、ワクチン接種は無駄であり、免疫系にとっては余計なお世話ということになります。

(1)の、ヒトの存続にとって不利なことが何なのかは不明です。 ADE(抗体依存性感染増強) は候補の一つです。数万年前より前の地球人口は50万人以下のようなので、いろいろな感染症が大きな淘汰圧になっていたと考えられます。ADEによる大量死を繰り返して、たまたま抗体の産生を速やかに抑制できた人々が子孫を増やしていけたのかもしれません。(コロナウイルスとお付き合いしてきた期間については、約1万年等諸説あるようです。また現在、ADEを避けうる抗体を作るワクチンの研究も進んでいるようです)

(2)の可能性はどれほどあるでしょうか。ウイルスが身体内から消えた後も働き続けて抗体産生を抑制するという、時限爆弾のような仕組みをウイルスが持つ可能性はゼロではありません。しかし、そのようなウイルスとヒトは何千年と付き合っているので、ヒトの免疫系は抗体が無くても対処できる代替能力を発展させているはずです。液性免疫が抑制されるわけですから、そのような代替能力を担えるのは「自然免疫と細胞性免疫」です。

(3)は、これまでの普通の風邪の原因であるコロナウイルスに対して強い免疫応答をしていないヒトの免疫系が、新型コロナに対しても同程度の免疫応答しかしていないという意味です。この場合、抗体価を高く維持することは、間違っているとは言わないまでも、感染予防には不必要なことでしょう。

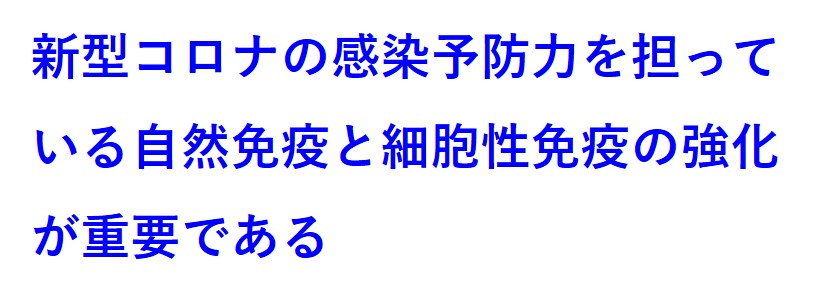

以上のことから、次のことが言えます。

「感染予防」という観点から新型コロナに対するワクチンに求められるのは、特に自然免疫や細胞性免疫を鍛えることです。

一般的には、粘液中に分泌される抗体(主にIgA)は「感染予防」に役立つ抗体ですが、コロナの場合、液性免疫による応答は弱い(立ち上がってもすぐに消退する)のであまり期待できません。

対象感染症の病原体に対する抗体を作るだけでなく、自然免疫や細胞性免疫を鍛える訓練効果も期待できるのは「生ワクチン」です。生ワクチンでも、不活化ワクチンでも、効果や安全性がしっかりと評価されたワクチンであれば、既定の回数だけ接種して良いでしょう。

まだ新型コロナ用の理想的な「生ワクチン」は開発されていません。このホームページで紹介している湘南コロナ(消化管型の新型コロナ)は、肺炎になることはないので、そのRNAの塩基配列を調べ、呼吸器官に感染できなくなった原因を究明することは「生ワクチン」開発に役立つと期待できます。

新型コロナの感染予防のために液性免疫(抗体)を鍛える必要性は大きくありませんが、「重症化予防」という観点からは液性免疫も「一度は鍛えておいたほうが良い」でしょう。

ワクチンや感染により一度抗体が産生されたならば、(再)感染時にも「メモリーB細胞」の働きにより速やかに抗体産生の始まることが期待できます。したがって、血液の保有する抗体価の低下を基準にワクチンの接種回数を増やす必要はないでしょう。

新型コロナ感染予防策に必要なことを整理すると次のようになります。

| (1) | 健康的な生活を保つ。寝不足、運動不足、栄養不足を避ける。極端なストレス不足や過剰なストレスを避ける。そうすることで強い免疫力を維持する。 |

| (2) | 身体内に取り込むウイルス量を適度に保つ。「ゼロ」と「多量」はよくない。「ゼロ」は免疫力を低下させる。少量のウイルスとの接触を維持することで免疫が怠けるのを防ぐことができる。なお、生ワクチン等でどんなに免疫力が強くなっていてもウイルス量が多すぎると感染が成立するので、換気の悪く混雑した部屋で長時間過ごすようなことをしてはいけない。 |

| (3) | もし効果と安全性がしっかりと評価されたワクチンがあるならば、既定の回数だけ接種する。(残念ながら、まだ無い) 感染予防の観点からは、自然免疫や細胞性免疫に対する刺激だけで充分であり、(感染後やワクチン接種後に見られる)抗体価の自然な低下を気にする必要はない。基礎疾患等のため感染後の重症化リスクの高い人は、抗体価を気にする必要があるかもしれない。ただし、高い抗体価を維持することによる不利益の存在も予想されることを了解しておく必要がある。 |

(2)の参考図書:環境中のウイルスの量や流れを予測するためにお奨めの本は「もうだまされない 新型コロナの大誤解」(西村秀一、幻冬舎)です。このホームページの参考図書のページに幻冬舎へのリンクを貼ってあります →→→

(3)の補足:最も有効なのは「生ワクチン」ですが、開発にはかなりの困難が予想されます。一番望ましいのは、新型コロナが、昔のロシア風邪 Russian flu (1889) のように、流行を繰り返しながら急激に弱毒化していくことです。数年間耐え忍べば、普通の風邪になります。このホームページで紹介している湘南コロナは、「脳卒中で倒れてもいい、ひどい蕁麻疹で苦しんでもいい、腹痛・下痢が長く続いてもいい、倦怠感が続いて仕事ができなくなってもいい、でも重症の肺炎になって死ぬのだけは絶対に嫌だ」という人にだけ、「野生株そのままの生ワクチン」としてお奨めできるかもしれません。

参照

#1:コロナ感染症について昔からわかっていたことを「新型コロナでも再確認した」という研究を紹介する記事:「新型コロナ、感染後も抗体ができない人は相当数?」(By Brues Y. Lee, Forbes) →→→

もちろん、感染者は抗体陰性でも、もう感染防御のための強い免疫はできていますから、この記事↑にあるような「抗体を陽性にするためのワクチン接種」は不要です。それでも接触するウイルス量が感染防御力を超えたときには再感染します。もし「再感染後の重症化をほんの少しでも抑えたい」場合は、抗体を作り維持するために「新型コロナ用の不活化ワクチン接種」を半年ごとに繰り返さないといけないかもしれません。しかも、そういうことをすると他のいろいろな問題が起こるようなのでお奨めできません。

(2021.01.09→更新:2021.09.18)

ウイルスに対するワクチンには大きく「生ワクチン」と「不活化ワクチン」の2種類あります。

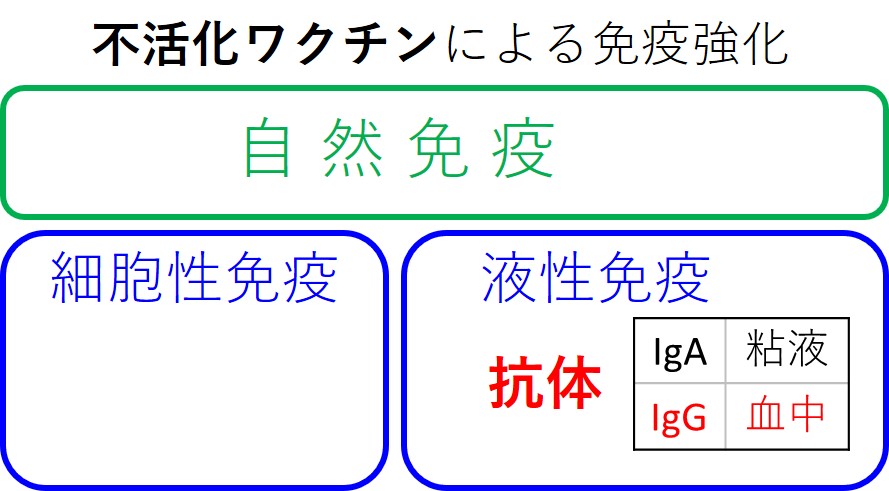

各ワクチンの、大雑把な特徴は次の通りです(表と図)。

| 生ワクチン | 弱毒型の生きたウイルス | 免疫系全体を刺激し、細胞性免疫と液性免疫(抗体産生)をともに誘導する。1回接種で充分 |

| 不活化ワクチン | 増殖活性を失ったウイルス(全部または一部) | 主に液性免疫(抗体産生)を誘導する。細胞性免疫を誘導する能力は弱い。2回接種が基本 |

注:mRNAワクチンは、まったく別種のワクチンです。

「◇ コロナに対する免疫について」で述べたように、新型コロナの感染では、液性免疫はあまり強化されません。

比較すると、理想的なのは「生ワクチン」だとわかります。

しかし、生ワクチンは、増殖能力を持っているという意味で「生きているウイルス」そのものなので、増殖中に変異します。基本的に、感染力を増す方向に変異し、たいていの場合、強毒化します。

そこで、不活化ワクチンの使われることが多くなります。

実は湘南コロナ(消化管型の新型コロナ)は、流行地域では「かなり出来の悪い生ワクチン」として働いています。

筆者は、湘南コロナの感染者を3百名以上見てきましたが、(肺炎になる)呼吸器型コロナに感染した人はいませんでした。

湘南コロナの感染中は「ウイルス干渉」によって呼吸器型コロナウイルスを排斥し、湘南コロナの治癒後は強化された自然免疫と細胞性免疫によって呼吸器型コロナから身体を守っていると考えられます。

湘南コロナに感染した人は、いわば「生ワクチンの接種」を受けて全免疫力が強化された人であり、1年間くらいは呼吸器型コロナのことを過度に恐れる必要はないでしょう。

せっかく生ワクチンで得た免疫を維持するために、感染防御のし過ぎはよくありません。適度に環境ウイルスの刺激を受けることによって免疫力が維持されるからです。密室に閉じこもると免疫力は低下します。

もちろん、侵入するウイルス量が多すぎるときは、どんなに免疫力を強化していても感染が成立してしまいますから、換気の悪い部屋での多人数の集会に参加するなどは良くありません。

環境中のウイルスの量や流れを予測するためにお奨めの本は「もうだまされない 新型コロナの大誤解」(西村秀一、幻冬舎)です。ホームページの参考図書のページに幻冬舎へのリンクを貼ってあります →→→

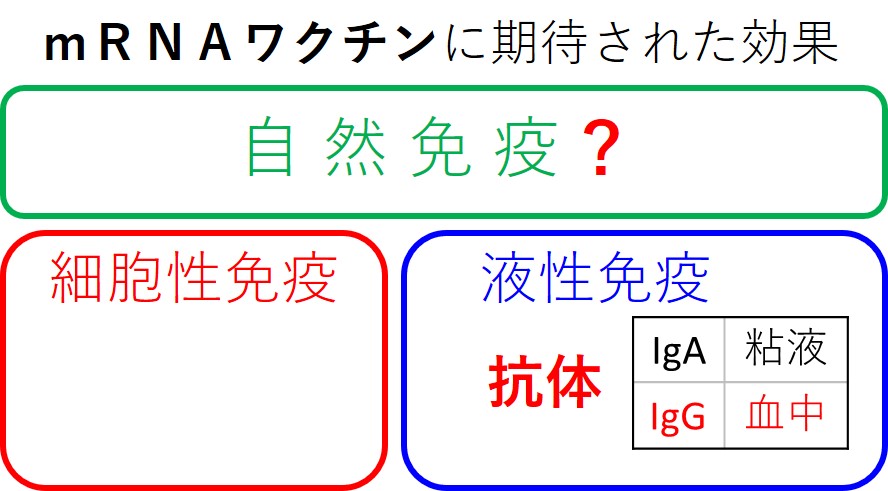

mRNAワクチンについての説明は大幅修正の予定です。従来からの不活化ワクチンとは比べ物にならないほど大きな未知のリスクを抱えたワクチン?です(核酸医薬であってワクチンとはまだ呼べないという意見もあります)。

新型コロナ用に使われている不活化ワクチン、特にmRNAワクチンの免疫強化能力について述べます。

日本では最初にファイザー社の、続いてモデルナ社のmRNAワクチンが接種され始めました。

mRNAワクチンは、液性免疫を刺激して抗体(IgG)産生を誘導します。IgGは血液中に分布し、ウイルスの血行性伝播を阻止し、重症化を防ぎます。

mRNAワクチンは、粘膜防御で働く抗体(IgA)産生を誘導しませんが、細胞性免疫を刺激することで感染予防にも働くと期待されたようです(#1)。

つまり、mRNAワクチンは、感染防御にも重症化予防にも効果的であると期待されたようです。

補正:mRNAワクチンは、粘膜防御で働く抗体(IgA)をある程度誘導するようです。母乳中にも分泌されるようです。IgA分泌を導入できるタイプの不活化ワクチンであるようです(#4)。

しかし、mRNAワクチンの感染予防効果については期待外れでした。

特に、湘南コロナ(消化管型の新型コロナ)による集団免疫様効果と比較すると、mRNAワクチンの細胞性免疫増強効果はほとんどないといっても過言ではないでしょう。(細胞性免疫増強効果が皆無というわけではありません。ある程度はあることを「◇ ウイルス量子仮説」のところで説明します)

結局、mRNAワクチンの実力は従来からある不活化ワクチンと大差ないということです(「不活化ワクチン」接種後の感染をブレイクスルー感染 breakthrough infection と呼ぶこと自体がおかしいと思われます。感染防御力はほとんど無いのですから)。

しかも産生されるのはコロナウイルスに対する抗体なので、数か月から半年ほどで抗体価は大きく下がります。

IgGしか産生しないワクチンを、抗体価の低下に合わせて何度も繰り返し接種することに何の意味があるのでしょうか。

不活化ワクチンを何度も繰り返し接種すると、身体機能維持に不都合なことが生じるようです。

Forbes JAPAN の記事より: 非mRNA型予防薬「murak抗体(ムラック抗体)」の開発者、東京理科大学名誉教授 村上康文氏は、「同一の抗原で繰り返し免疫化を行った場合、5回目から死亡する例が激増。7~8回繰り返すと半分近くが死亡するという動物での研究結果もある」とも話す(#2)

参照

#1:理論的な説明が良くまとまっている記事(理解には生物学や免疫学の知識が必要です) →→→ 「mRNAワクチン:新型コロナウイルス感染を抑える切り札となるか?」(By 飯笹久 日本RNA学会) →→→

#1の主要部分:「mRNAを脂質ナノ粒子 (LNP) で包み、筋肉注射を行う。するとmRNAは筋肉細胞内に入り、細胞質で直ちにタンパク質が作られる。そのタンパク質は、細胞内の酵素でプロセッシングを受け、MHCクラスIに提示される。すると、 細胞性免疫が活性化 される。また、細胞に発現している完全な形のウイルスタンパク質は、異物である。細胞が死ねば、このタンパク質は抗原提示細胞へと輸送され、細胞内でプロセッシングされた後、MHCクラスIIに提示される。これは、やがて 液性免疫の活性化 へとつながる。」

#2:参照記事:「【寄稿】パンデミック収束に、ワクチンは重要な役割を担う|東京理科大学名誉教授 村上康文」 →→→

#3:mRNAワクチンの抱えている問題の詳細は、「大丈夫か、新型ワクチン 見えてきたコロナワクチンの実態」(岡田正彦、花伝社、2021.08.10)に記述されています。ホームページの参考図書のページ →→→

#4:『新型コロナワクチン 本当の「真実」』(宮坂昌之、講談社現代新書、2021.08.20、税抜定価900円)に紹介されています。ホームページの参考図書のページ →→→

IgA抗体が分泌されないから感染防御力が弱いのはしょうがないと考えていたのですが、・・・・・分泌されているのに感染してしまうとは。

その他

筆者は「(コロナウイルスに対しては)生ワクチン支持派」です。mRNAワクチンなどの不活化ワクチンは、コロナウイルスに対しては戦略的に間違った選択だろうと考えています。しかし私は、いろいろと問題の多いmRNAワクチンの接種に賛成とか反対とかの立場はとりません。環境変化に適応していくためには新しいチャレンジ(挑戦)は常に必要だからです。しかし、長期的副作用などが未確認なのに、全国民を対象に人体実験をする必要はないだろうと思っています。実験失敗時の担保が無くなりますから。

注:mRNAワクチン接種1回目の後、1~2週間程度著しく免疫力が低下するようです。本当の新型コロナウイルスに感染したり、帯状疱疹(ヘルペスウイルス)が出現したり、細菌性の急性扁桃炎になったり、何らかのウイルス感染によるベル麻痺(顔面神経麻痺)になったりしている人々が少なからず居ます。こうした感染症の発症は、ほぼこの時期(接種の1週間前後~2週間前後)に集中しており、自然発生率より高いと考えられます(要検証)。

新型コロナに感染して(現時点での仮の目安として→)1年未満の方は、強い感染防御力を持っており、生ワクチンも不活化ワクチン(mRNAワクチン等)も 接種不要 だと考えられます。

その理屈は、このページの全体を通して説明しているのでここでは省略します。

私は2021年令和3年7月から9月にかけて、東京都の大規模接種会場などで問診を担当しました。

初期のころは「mRNAワクチンでは感染者よりも優れた中和抗体ができるので、既感染者もmRNAワクチンを接種した方が良い」という欧米での研究の紹介があり、既感染者にも接種を推奨していました。(#1)

しかし、mRNAワクチンの性能が期待ほどではないことが分かり始めてからは、既感染者のワクチン接種は無意味だ考え、推奨しなことにしました。

ただ、日本社会をワクチン証明書で分断する動きが始まったので、既感染者でも(接種証明書)希望者にはワクチン接種を許可しました。

その後欧米では、既感染者はワクチン接種によって「超免疫状態」になるという研究結果が発表されました。(#2)

ただし、その「超免疫状態」が長期的に有益かどうかは今後のフォローアップ研究が必要だとのこと。特定のウイルス種に対する「超免疫状態」は「過剰適応状態」であり、その他の多種多様なウイルスに対する「低免疫状態」を意味する可能性を念頭においているのかもしれません。

そうこうするうちに、インフルエンザの感染によって「不活化ワクチン接種の場合よりも優秀な免疫」のできることが、マウスを使った実験で再確認されました。「弱毒生ワクチン」の有効性を明らかにしたと主張しているところが個人的には嬉しい研究発表です。(#3)

もしかすると、新型コロナ感染症で重症化しやすい欧米人と異なり、日本人の場合(外国人でも日本居住が長年にわたる場合は含まれるかも?)は、新型コロナの感染によって「mRNAワクチン接種の場合よりも(抗体のみでは評価できない)優秀な免疫」ができている可能性が考えられます。欧米人は感染しても優秀な免疫ができず、不活化ワクチンに頼らざるを得ない(?)のかもしれませんね。今後の研究に期待します。

参照

#1:日本での研究になりますが、欧米と同様の結果になったようです:『新型コロナウイルス感染後・ワクチン接種後の免疫の「質」と「量」が明らかに』(By 富山大学等、HPでの公開:2021.06.02) →→→

#2:「コロナ回復後にワクチン接種した人に極めて高い免疫、米研究(字幕・16日)」(By Flora Bradley-Watson, 字幕は新倉由久、Reuters ビデオニュース、配信:2021.09.17) →→→

ビデオの概要:米ロックフェラー大学のポール・ビーニャス教授らの研究グループは、パンデミック初期に新型コロナから回復し、その後mRNAワクチンを接種した人に、極めて高い免疫力が備わっていることを発見した。この人たちの抗体は、既知のすべての変異株だけでなく、SARSコロナウイルスまでも中和する効果があったという。

ビデオの字幕:それは「超人的な免疫」と呼ばれている。一部の人は、新型コロナに対して極めて高いレベルの免疫を持っていて、将来の感染拡大からも守られるかもしれないことが、最新の研究結果から分かった。コロナから回復後に、ファイザーやモデルナなどのmRNAワクチンを接種した人々を調査した結果、感染後の獲得とワクチン、いずれの単独で得られる免疫力よりも高い免疫力を持っていることがわかった。ロックフェラー大学のポール・ビーニャスさんは、これをハイブリッド免疫と呼んでいる。「これはパンデミック初期に感染し、その後ワクチンの普及に伴い接種した人たちに見られる現象だ。こうした人々の抗体は、これまで見てきたすべての変異株を中和できるだけでなく、SARSコロナウイルスや、コウモリやセンザンコウといった動物が媒介する-様々なウイルスを中和することができた」ビーニャスさんはこの研究はまだ新しいため、さらなる検査が必要だとくぎを刺した。だが、感染から回復後にワクチン接種した人を勇気づけるものだとも。ビーニャスさんは、3回目のブースター接種で、こうした「超人的な免疫」と同じ効果が得られるか調べている。これまでに世界で2億2600万人以上が新型コロナに感染し、約480万人が死亡した。WHO(世界保健機関)は、新たなパンデミックは避けられず、起こるかどうかが問題ではなく、「いつ」起こるのかだとしている。

#3:「ワクチンと感染では作られる抗体の質が異なることを発見」(By 久保允人他:理化学研究所と東京理科大学との共同研究) →→→

この研究↑は、「Nature Communications」に 2021.06.18 付で掲載され、理研HPには 07.15 に掲載されましたが、ネットでニュースに取り上げられたのは9月末でした。

(注)日本における新型コロナ流行の第5波は、2021年8月末突然収束に転じ、その原因は不明とされたときに「ウイルス量子仮説」を提案しましたが、後に「おなかのコロナ仮説  」も提案しました。

」も提案しました。

ウイルス感染流行の拡大・収束の動きは潮の満ち引きに似ており、何らかの物理法則に従っています。ウイルス感染の流行の波を「量子力学的なマクロ現象」だと考えるのがウイルス量子仮説です。

ウイルス感染の流行拡大・収束には次のような性質がみられます。

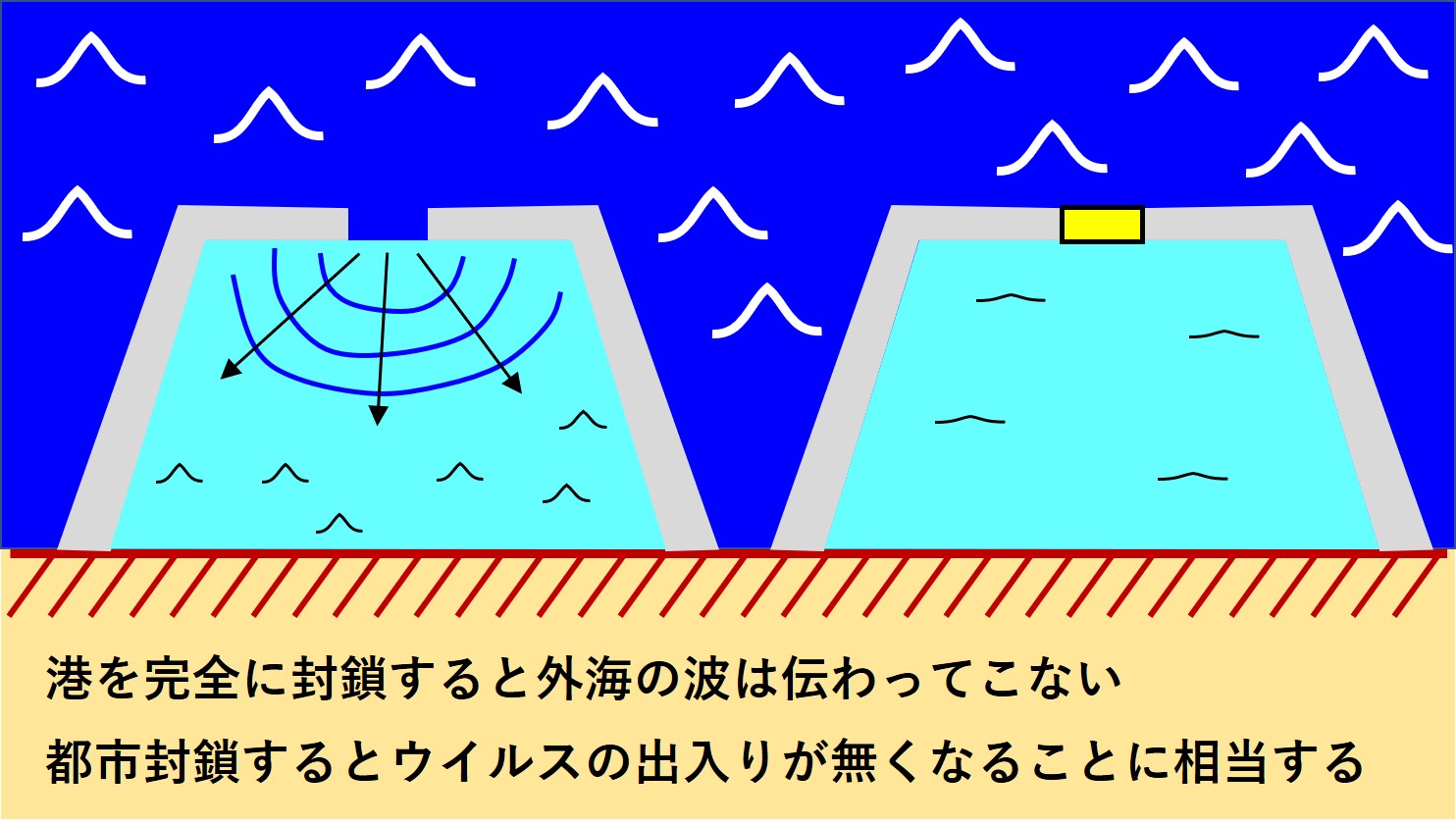

❶ 物理的障壁で波及を制御できる

外海が波高く荒れていても防波堤に囲まれた港の中は静かであり、港の入口からのみ波が押し寄せてきます。港の入口も閉鎖すると外海の波は完全に遮断されます(都市封鎖に相当)。

❷ 流行波の立ち上がりの時点で全体像が既に決まっている(これは現段階では直観的に予測される性質であり、要検証です)

(ウイルスの種類や人間集団の諸条件により)流行の山の形は確率的に決まっていて、流行拡大初期の様子で山の大きさや収束時期は予測できるという性質があると考えられます。

私たちが浜辺を歩くとき、海から押し寄せる波の大きさなどを見て、その波が浜をどこまで上がるかを予測しながら歩くことができます。その予測は時々外れて波を浴び、足元が濡れてしまいます。それと同じことです。また押し寄せた波は必ず引いていきます。

「専門家によると流行が収束に転じた原因は不明です」なんてことにはなりません。流行開始時に収束することも決まっているのです。

これはデータに基づいて検証する必要があります。そのデータには「(政治的な意向の影響を受けないで)きちんと収集された疫学的データ」だけでなく、天文学、気象学、生物学、人間の社会活動等あらゆるデータが必要であり、集学的な研究が必要となるでしょう。もし研究がうまく進んでも、ウイルス感染の流行・収束予測は天気予報のような不確定性を持ったものになるでしょう。

❸ 免疫獲得の影響を受ける(=媒体の質的変化に相当)

「感染(あるいは生ワクチン接種)の拡大による粘膜免疫の強化」は感染の実効再生産係数を強く抑え込みます。

「不活化ワクチン」は一般的に粘膜免疫の強化はあまり期待できません。

しかし、mRNAワクチンの接種拡大により次の性質(❹)が観察されているので、このタイプの不活化ワクチンも粘膜免疫を「ある程度強化している」と考えられます。

❹ 波の広がりは抵抗の低いところへ向かう

日本での新型コロナの流行は、最初は高齢者が狙われ、高齢者の不活化ワクチン接種が進むと中高年が狙われ、中高年のワクチン接種が進むと若年者が狙われています。

水は土地(=抵抗)の高いところを避け、低いところへ流れ込みます。

全ての粒子は「波」のような性質を持っています。そのような粒子がたくさん集まると流体のような性質を持ちます。

1個1個のウイルスも、たくさん集まったウイルス集団も、ともに流体のような性質を持ち、波立ちます。

少し離れていても、ほぼ同じような構造をもつコロナウイルス同士の間では何らかの同調化(synchronization)が起こっているのかもしれませんし、あるいは同じ環境下で同じような作用を受けているので(たとえば月の引力などは同じになる)たまたま同じような振る舞いになっているだけかもしれませんが、東京都全体にあるコロナウイルス集団が全体としてひとつの巨大な流体のようになると考えてよいでしょう。

コロナウイルス自身が、どんどん増えていこうという目的(意志)を持っているわけではありません。

感染症の流行・収束とは、コロナウイルス粒子の集団全体がひとつの流体のようになっていて、そういう流体が「単に押し寄せ、引いていく」という物理的な現象に過ぎないのです。人体はコロナウイルスにとっては「浜場」なのです。

それを、知性を持つ人間は「人間を世界の中心に据えて」、感染症の流行拡大とか、収束と呼んでいるのです。

潮が満ちるときの様子は軍隊の攻撃にも似ています。軍隊は敵の護り(=抵抗)の弱いところを探し、そこを集中的に攻めます。そういう作戦は、指揮官の自由な意思決定で行われていると我々人間は思っていますが、実際のところは、物理学的な法則に従っているだけなのかもしれません。

さて、ウイルス粒子の集団全体を揺り動かしているものは何でしょうか?

海の潮汐は主に太陽と月の引力によって起こっているようです。他に気圧の差や風を受けて海の波は変化しているようです。

ウイルス粒子も天文的、気象的影響を受けているでしょう。また人間活動もウイルス粒子集団の波に影響を与えているでしょう。(「コロナの流行と月」→→→  )

)

以上 ❶ ~ ❹ のような性質や現象が見られるのは、ウイルス集団が持つ量子力学的な性質によるのではないか、というのがウイルス量子仮説です。

この仮説に基づくと、疫学的データのどこかに黄金比(フィボナッチ数列、ルカ数列)や白銀比(ペル数列)が隠れていても不思議ではないのですが・・・・・(注:黄金比等は、物質系の特定の相における最大エントロピーや最小エントロピーを意味しているという仮説があり、日本フィボナッチ協会で研究が進められています)。

❹ に基づいて今後の日本に起こることを考えると、mRNAワクチンは不活化ワクチンですが、「粘膜免疫を幾分かは強化している」ので、全年齢層に不活化ワクチンの接種が進むと、再び高齢者が狙われることになるでしょう。

また、今後の流行の度に「感染もワクチン接種もしていない人々」がウイルスに狙われる可能性が大きくなっていきます。

その先はどうなるか? 次の節で予測を紹介します。

(2021.09.23→更新2021.09.25)

補足

分子は雲状に広がり波打っている 分子の外側の電子層も内側の原子核も波打っている 私のような素人が持つイメージとしてはそういう理解でいいだろうと思われます

(1) ACE2受容体や近くのタンパク分解酵素TMPRSS2(ACE2受容体に結合したスパイクタンパクはTMPRSS2に切断されて活性化し、ウイルスは細胞内に取り込まれる)も、受容体に結合するウイルス(のスパイクタンパク)も波打っている

波打っているもの同士の親和性(結合しやすさ、相互作用のしやすさ)が強い時はウイルスの細胞内侵入が促進され、親和性が弱い時はウイルスの侵入の勢いは弱まると考える

ACE2受容体も、TMPRSS2も、ウイルスのスパイクタンパクも、波打ち状態は天体運動などの影響を受けて変化すると考えられます

(2) 同じ分子構造は量子力学的な共鳴関係を持っていると考えてみます

ウイルス粒子同士が遠く離れていても共鳴関係にあるため、同じような波打ち方をすると考えてみます

(1)、(2)より、例えばウイルスのスパイクタンパクは天体運動等の影響を等しく受け、同じように波打ち方が変化すると考えられます

天体運動等の運動は周期的なものが多いので、ACE2受容体とウイルスとの結合のしやすさやTMPRSS2の酵素活性も周期的に変化すると考えられます

このような変化がウイルス感染症の流行拡大や流行収束の大きな波を形成しているのではないか? と

ACE2受容体等には、国民が異なれば遺伝的差異もあります

では、「ウイルス量子仮説」とコロナに対する免疫やワクチンについてわかってきた性質に基づいて、今後の日本で起こることを考えてみます。

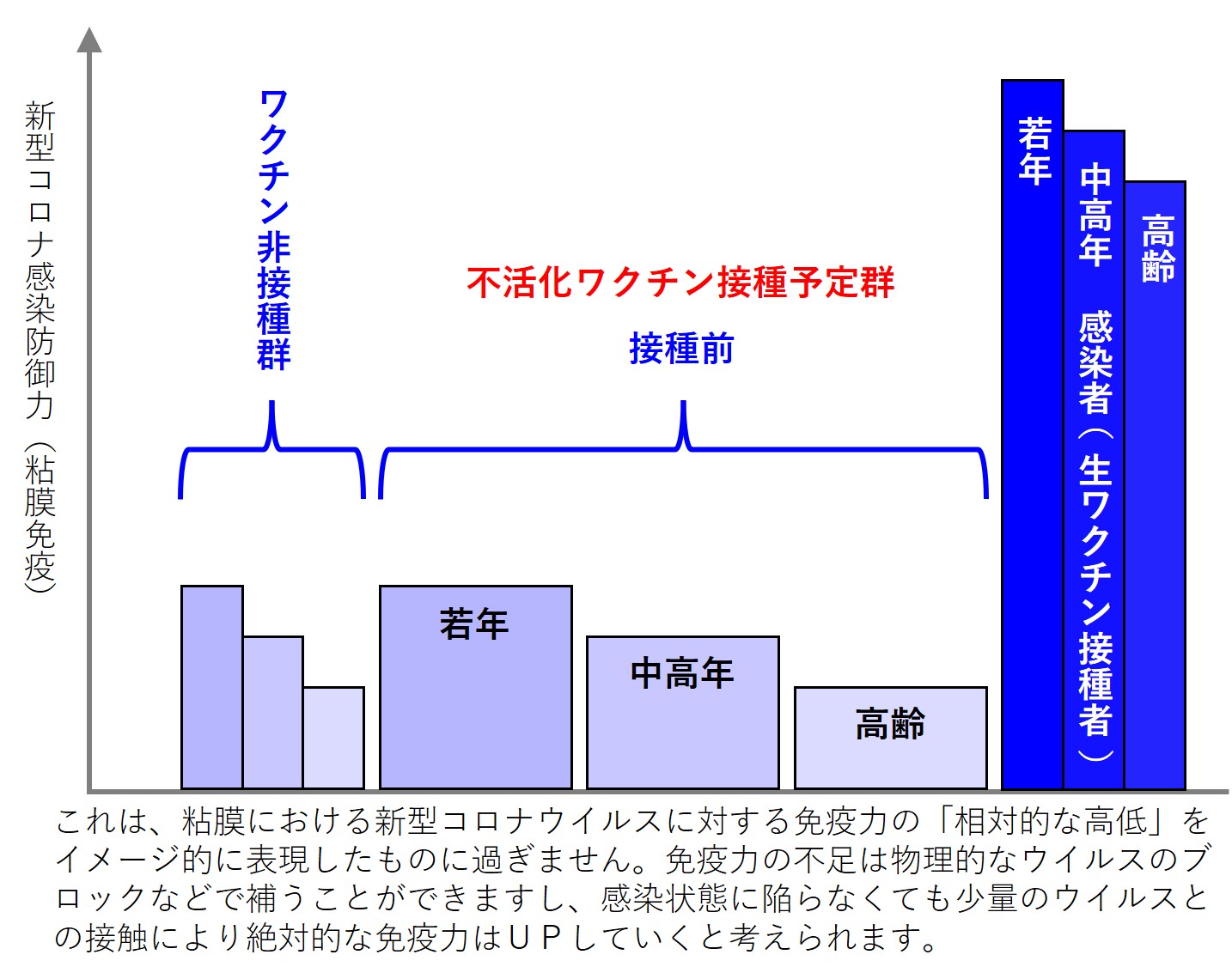

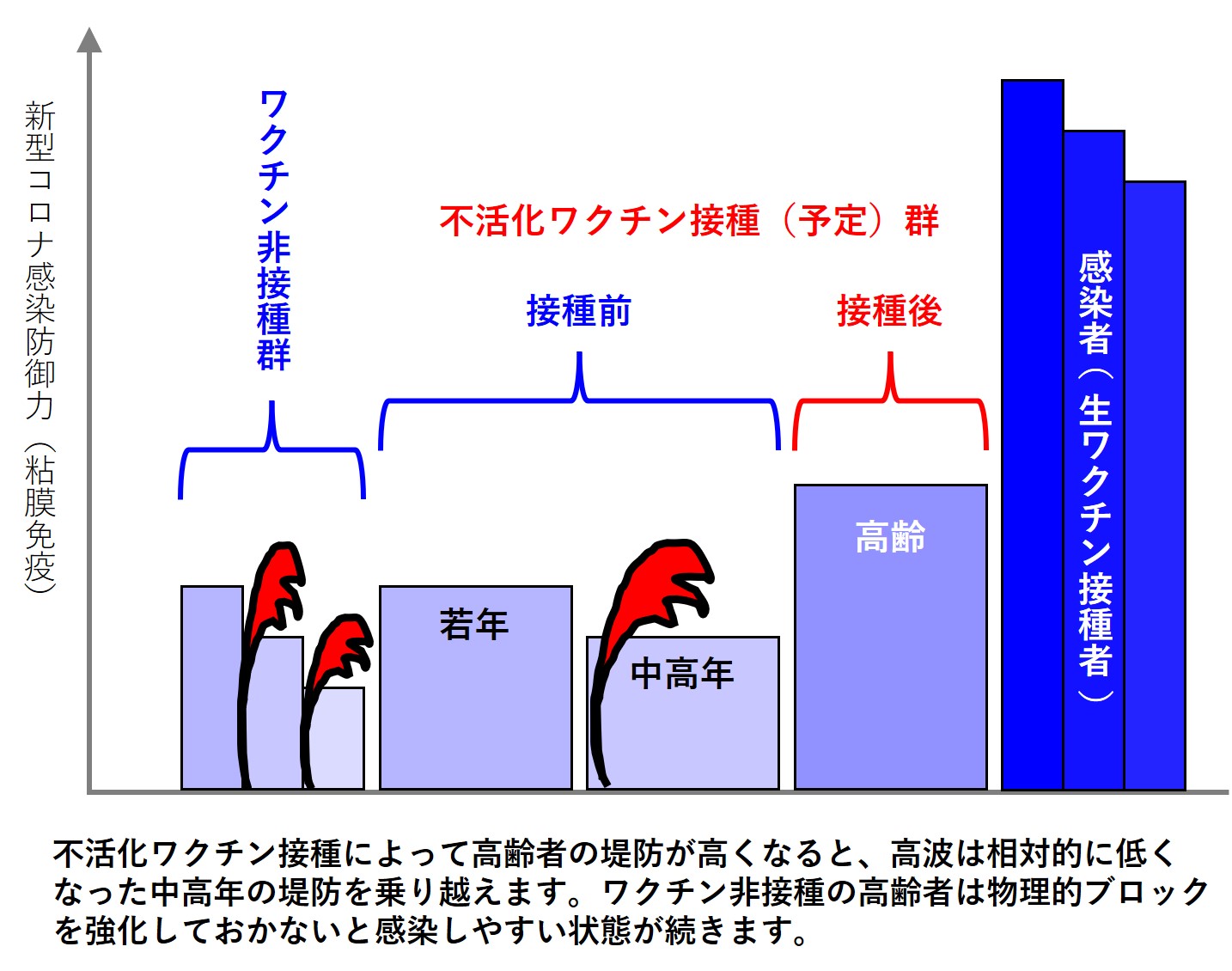

まず、不活化ワクチン接種の始まる前、人々の上気道や消化管などの粘膜における新型コロナに対する免疫力(感染を防ぐ免疫系の能力)を次図のように考えてみます。このグラフでは主に免疫力の「相対的な高低関係の変化」を見やすいように表していくことにします。

もちろん感染経験者はとても強い免疫力を持っていますが、未感染者でも日常的に少量の新型コロナウイルスと接触することで免疫力が鍛えられて強化されていくと考えられます。

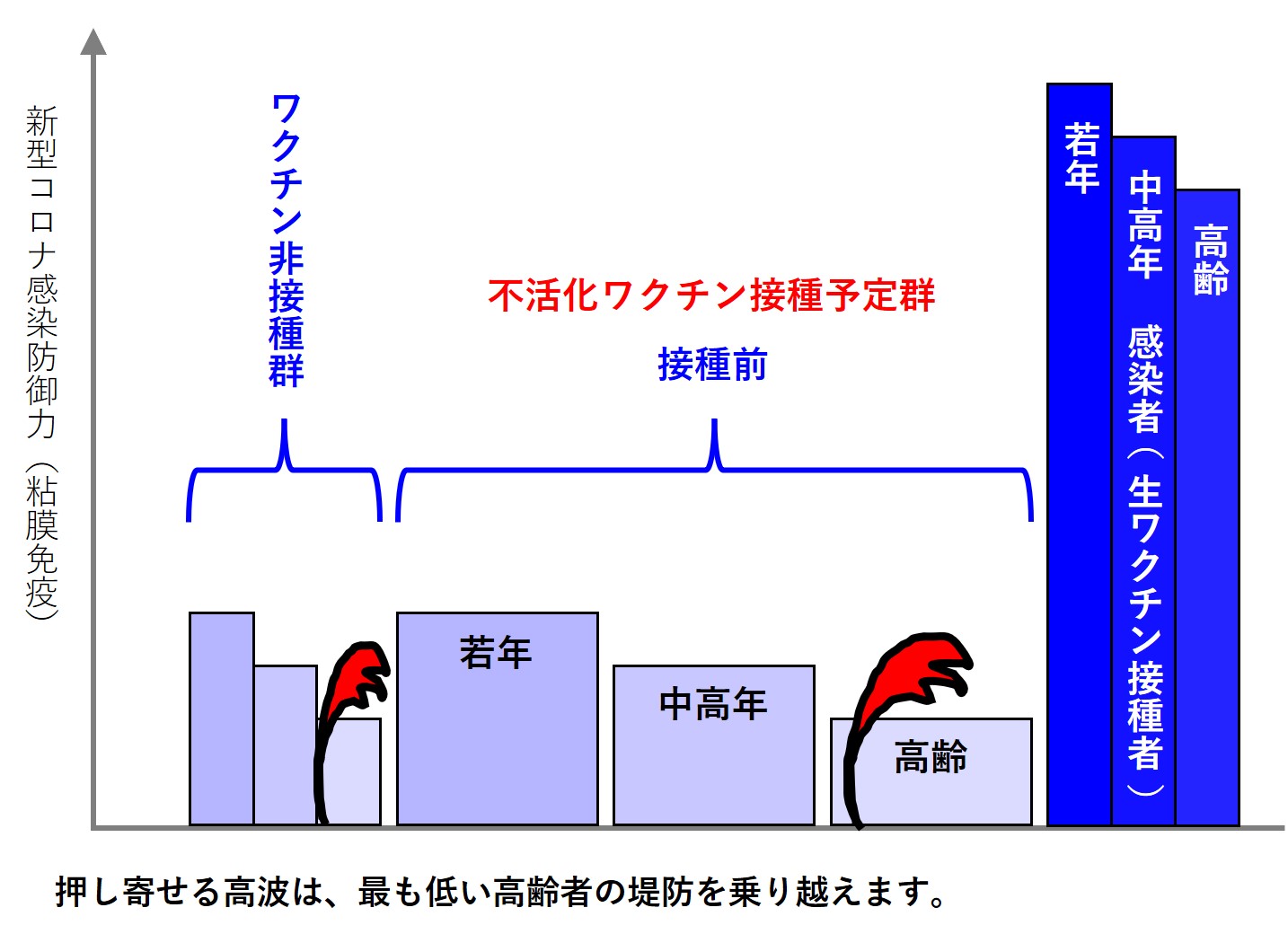

ワクチン接種が始まる前、免疫力(押し寄せる波を防ぐ堤防の高さ)は高齢者が最も低いので、高齢者に感染者が多く発生します(次図↓)。

日本では医療従事者や高齢者に対する不活化ワクチン接種が優先的に実施されました。その結果、高齢者の粘膜免疫力が少し高くなったと考えられます(次図↓)。

不活化ワクチンによる自然免疫や細胞性免疫の強化は、ほとんどないという評価も少なくありませんが、不活化ワクチン接種を受けていない人々の免疫力を少し上まる程度の強化はあるだろうと考えられます。

高齢者の堤防が高くなったため、相対的に低くなった中高年の堤防を高波が乗り越えるようになります(中高年の感染者が増える)。

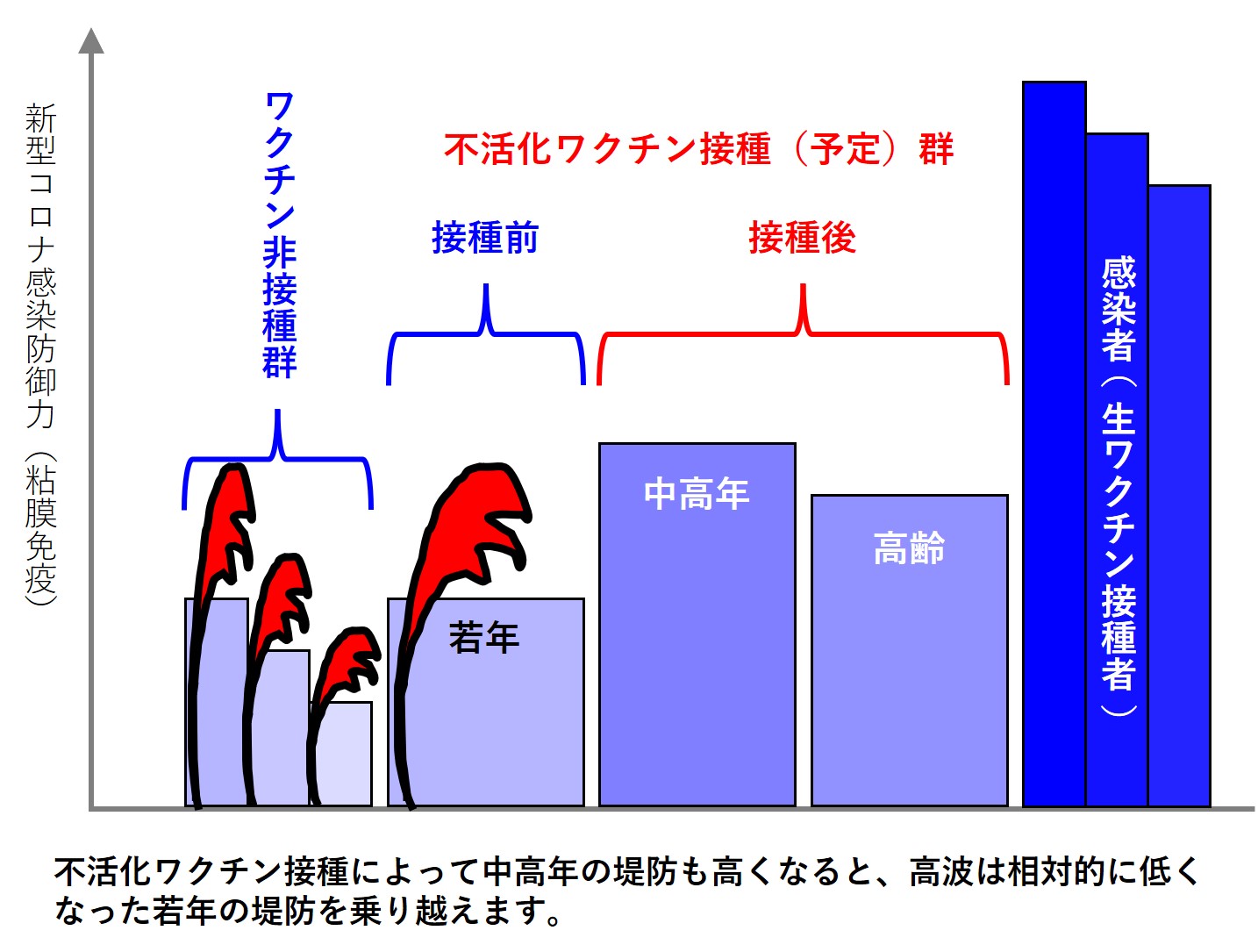

その後日本では、高齢者と中高年の不活化ワクチン接種が進みました。

同じことが起こります。相対的に堤防の低くなった若年者の感染者が増えます(次図↓)。

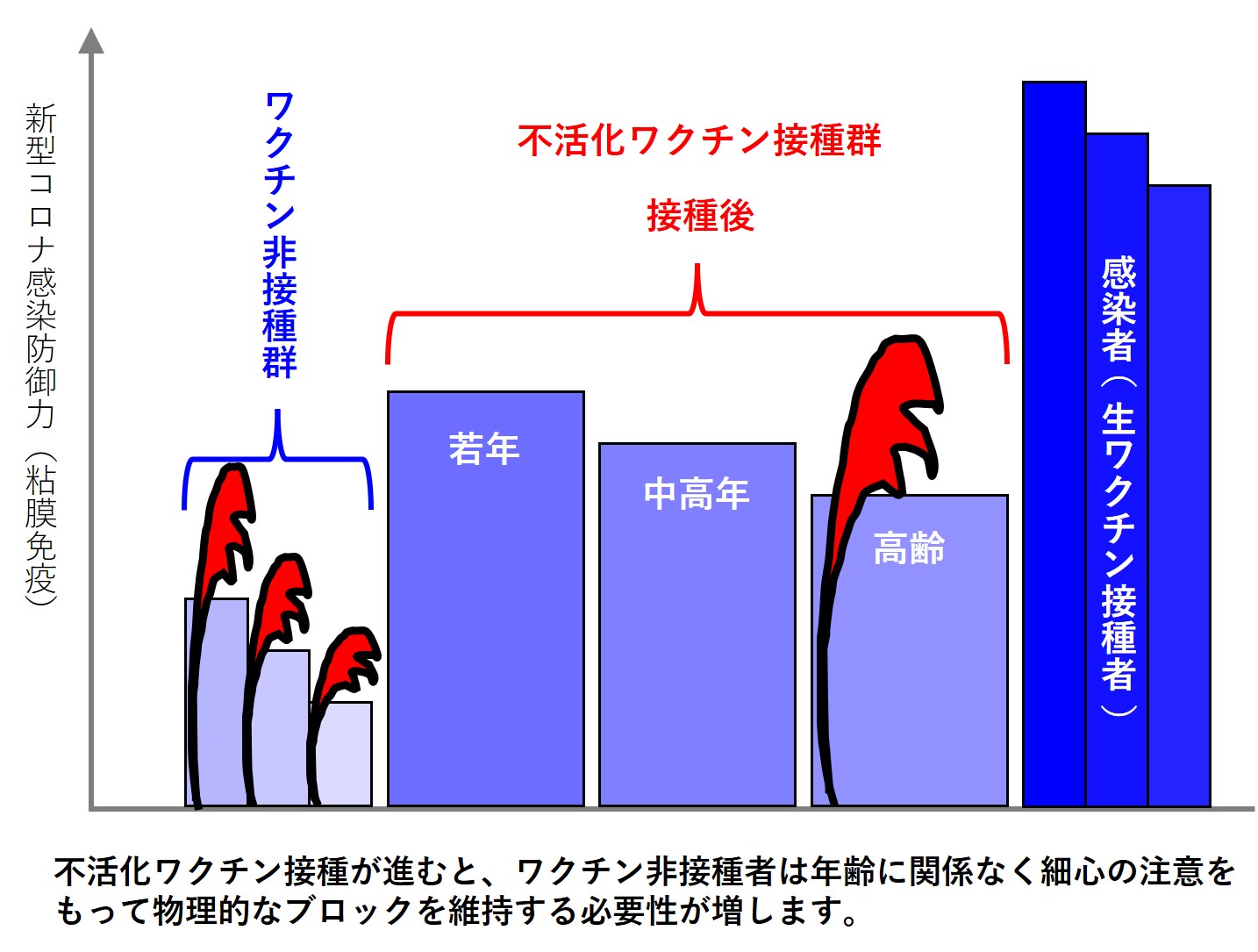

今日は令和3年2021.09.25です。不活化ワクチン接種対象年齢がどんどん下げられています。今後何が起こるのか。不活化ワクチン接種が全年齢層に拡がると、おそらく相対的に堤防が低くなった高齢者の感染者が増えることになるでしょう。

なぜなのか?

不活化ワクチンでは、感染者のような高い堤防を作ることはできないからです。その結果、一定の大きさの水の塊が押し寄せると「波が高くなって」一番低い堤防を乗り越えてしまい、その部分に水の流れが集中することになるのです。

全年齢層の堤防を少しくらい高くしても、あまり意味はないのです(次図↓)。

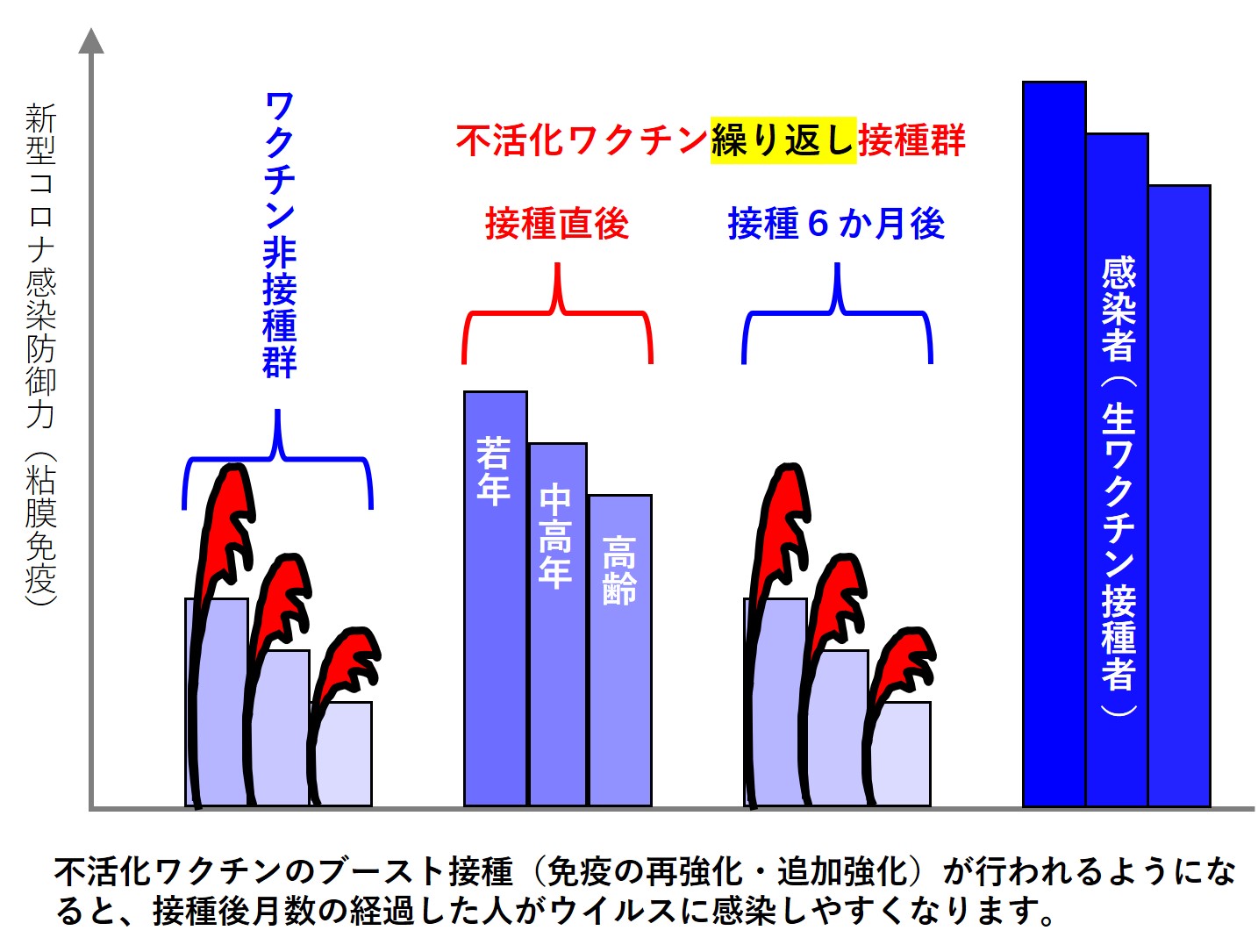

抗体価(IgG)の低下を基準にして不活化ワクチン接種を5回、6回と重ねていくと何が起こるでしょうか。

不活化ワクチン接種後間もない人々(相対的に高い堤防を持つ)と、接種後6か月以上経過した人々(相対的に低い堤防を持つ)とに分かれ、接種後時間の経過した人々の感染が増えるでしょう(次図↓)。

「これはいけない」と焦った人々は、6か月を待たず、数か月で次の不活化ワクチン接種を求めるようになるでしょう。

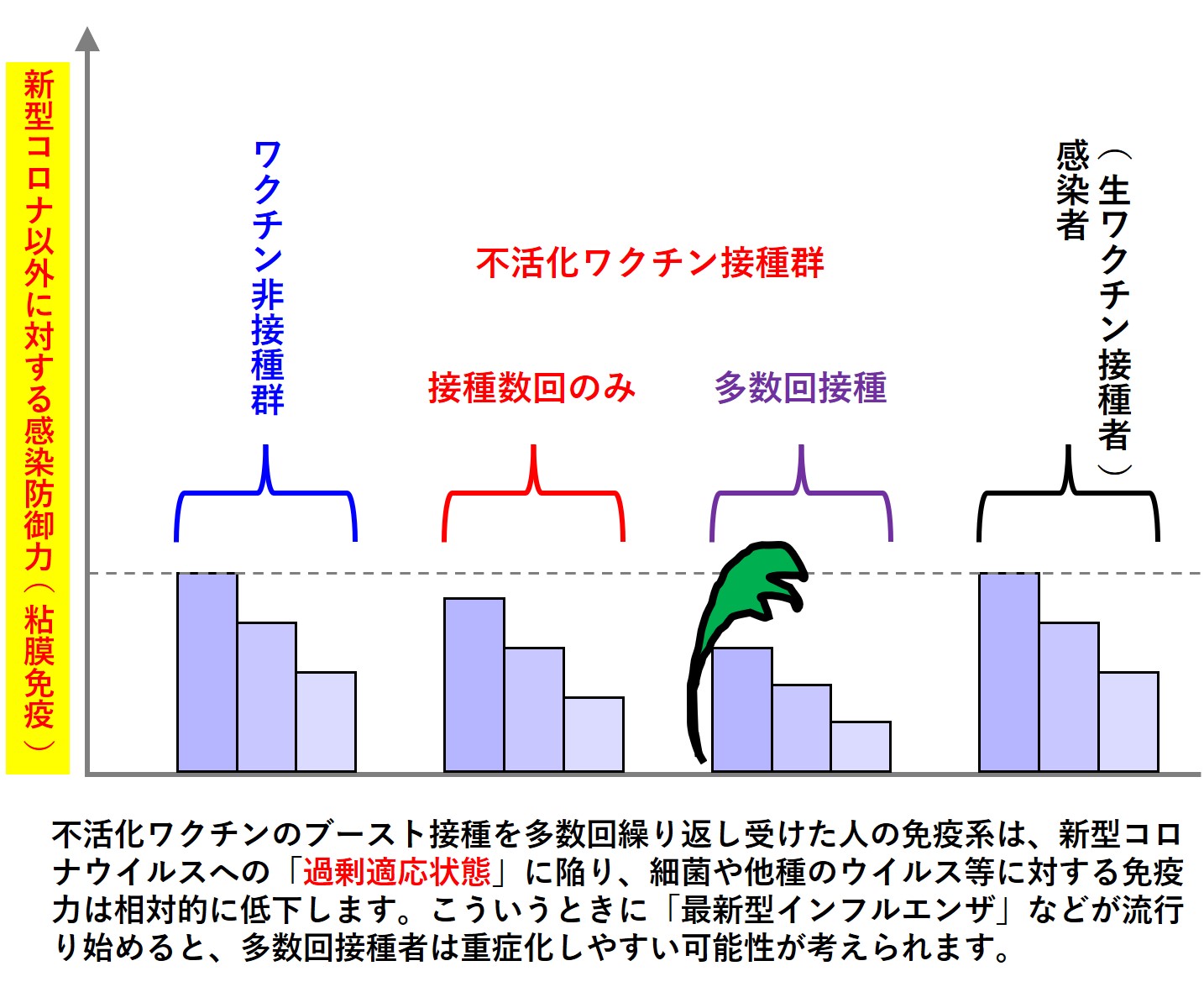

そういうことを繰り返していると、不活化ワクチンを多数回接種する人々の免疫系は「新型コロナウイルスのみに過剰適応」していくことになります。

その結果、他の多くの種類の細菌やウイルス等に対する免疫力は、不活化ワクチン接種を受けていない人々に比べて相対的に低下していきます。

そういうときに「最新型インフルエンザ」のような新興ウイルス感染症などが流行り始めると、・・・・・新型コロナ以外に対して堤防の低くなった人々が最初の犠牲者となります(次図↓)。

不活化ワクチン未接種者と接種者の立場は、長期的には逆転してしまうのです。

「生ワクチン」を開発し。地域住民(国民)全体の免疫力をグンと高めることができたならば、その堤防はたいていの高波を跳ね返し、感染症は流行しなくなるでしょう。

以上の予測は、今日(2021.09.25)までに集めた知見等に基づくものであり、今後のウイルス自身の変化や日本の社会的対応の変化等により修正したり補足したりすることが必要になります。

(2021.09.25)

| このページの目次 | ||

|---|---|---|

| コロナに対する免疫について |

|

New |

| コロナのワクチンについて(1) |

|

|

| コロナのワクチンについて(2) |

|

New |

| ウイルス量子仮説 |

|

New |

| コロナの流行と月 |

|

New |

| 今後の展開(日本) |

|

New |

| 湘南コロナとワクチン接種 |

|

|

| ワクチン接種拒否の特殊例について |

|

|

| 新型コロナ&ワクチン陰謀論 |

|

|

| ワクチンと生殖細胞 |

|

|

| 最終更新:2021.09.25 | ||

容量が大きくなったので2ページに分割しました(2021.09.25)