接種時期選定の参考 (新)

「3-5-4.免疫応答(1)」では、私が個人的な体験で得た抗体価や中和試験の結果など液性免疫のデータを分析しました。そこで見た免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)を「3-5-5.免疫応答(2)」では 一般化 します。

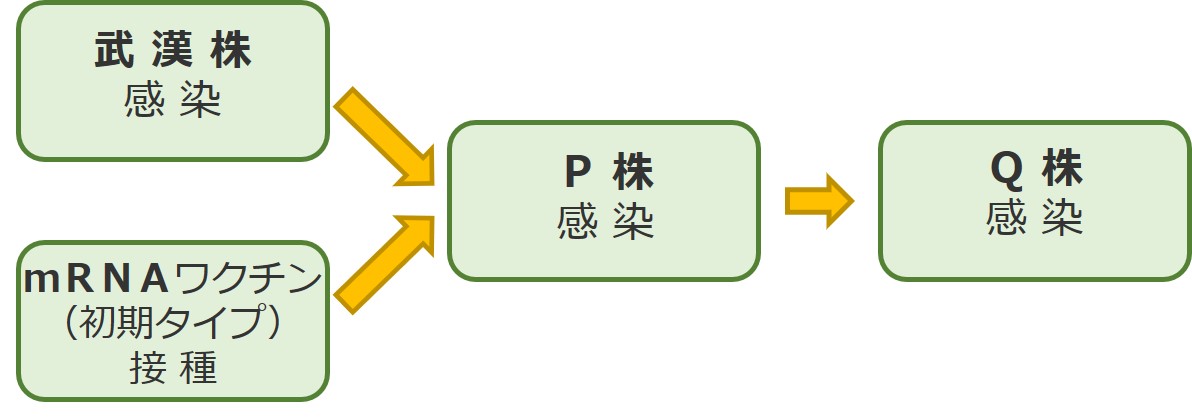

「武漢株感染またはmRNAワクチン(初期タイプ)接種」後に「P株」、「Q株」と感染を重ねていったときの免疫応答を見てみましょう。

学術的には「株」には別の意味があって、ここでは「P変異体」とか「P変異ウイルス」などと呼ぶのが適切なのですが、「○○株」という呼び方が一般用法として定着したので「P株」と呼ぶことにします。SARS-CoV-2 には不自然で不連続な変異も多いようなので、学術的にも「株」と呼んで大きな間違いではないでしょう(😅)。

3-5-5-1.想定の案内

3-5-5-2.表で考える

3-5-5-3.棒グラフで考える

3-5-5-4.横道にそれる

3-5-5-5.折れ線グラフで考える

3-5-5-6.抗体だけで考える

3-5-5-7.考察の結論

免疫刷り込みが起こったことからも「おなかのコロナ(湘南コロナ)」は「武漢株」と同じ SARS-CoV-2 の可能性が大きいので私の「おなかのコロナ」感染をそのまま「武漢株」感染に置き換えて免疫反応を記述することができます。

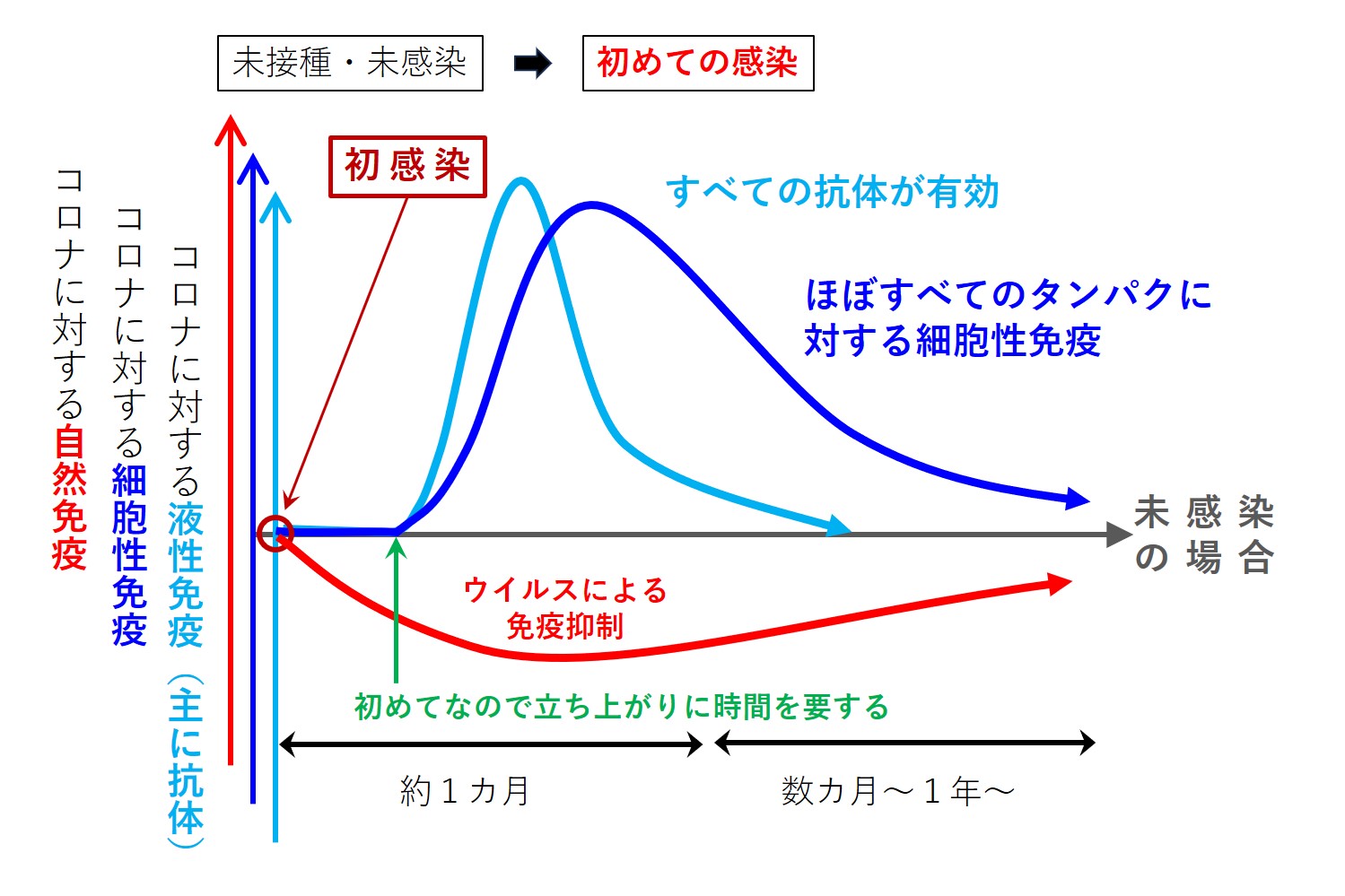

そこで、ワクチン未接種のヒトが「武漢株」で SARS-CoV-2 に初めて感染し、その後変異種の「P株」、そして「Q株」という順で感染したと仮定します(武漢株用のmRNAワクチン接種 → P株 → Q株 も似たような応答になります)。

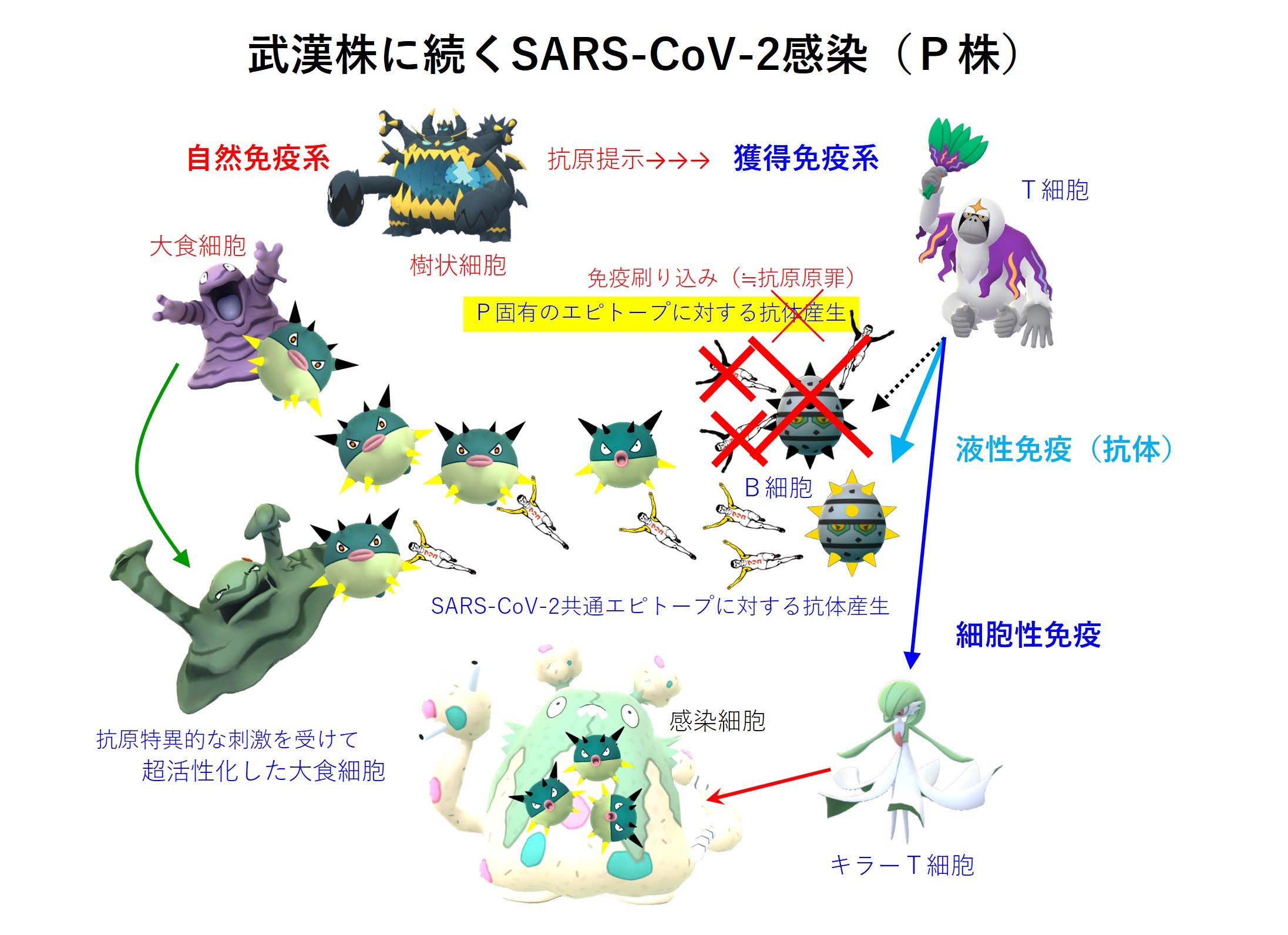

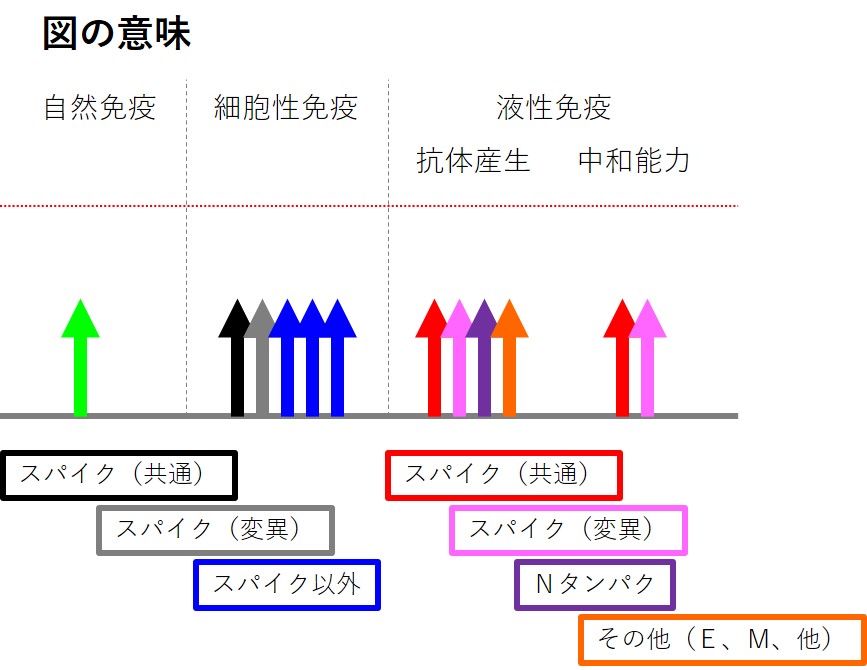

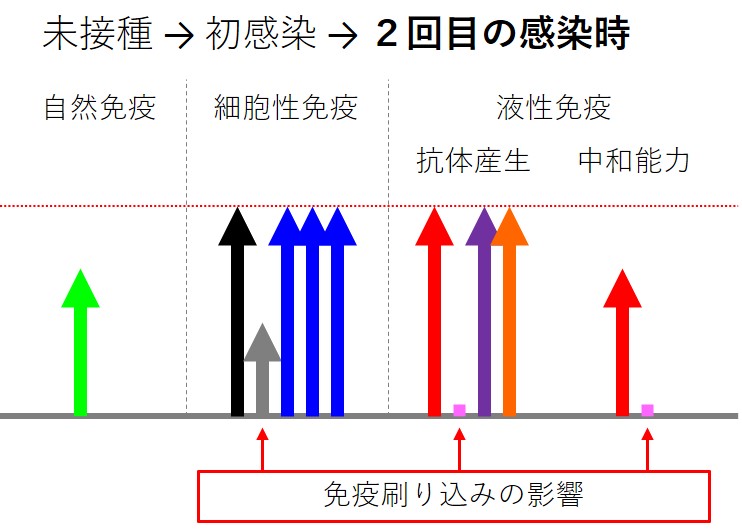

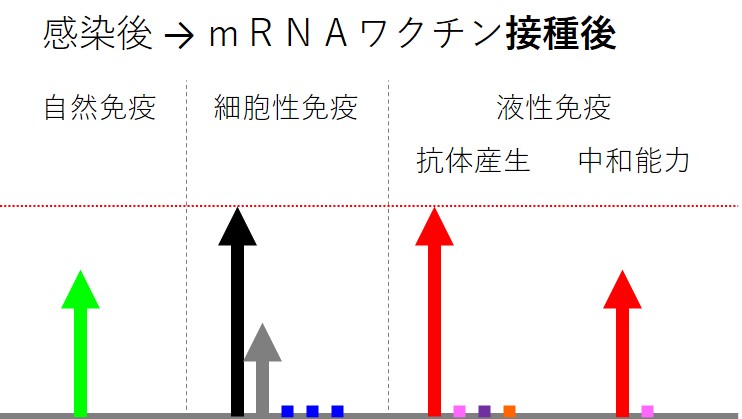

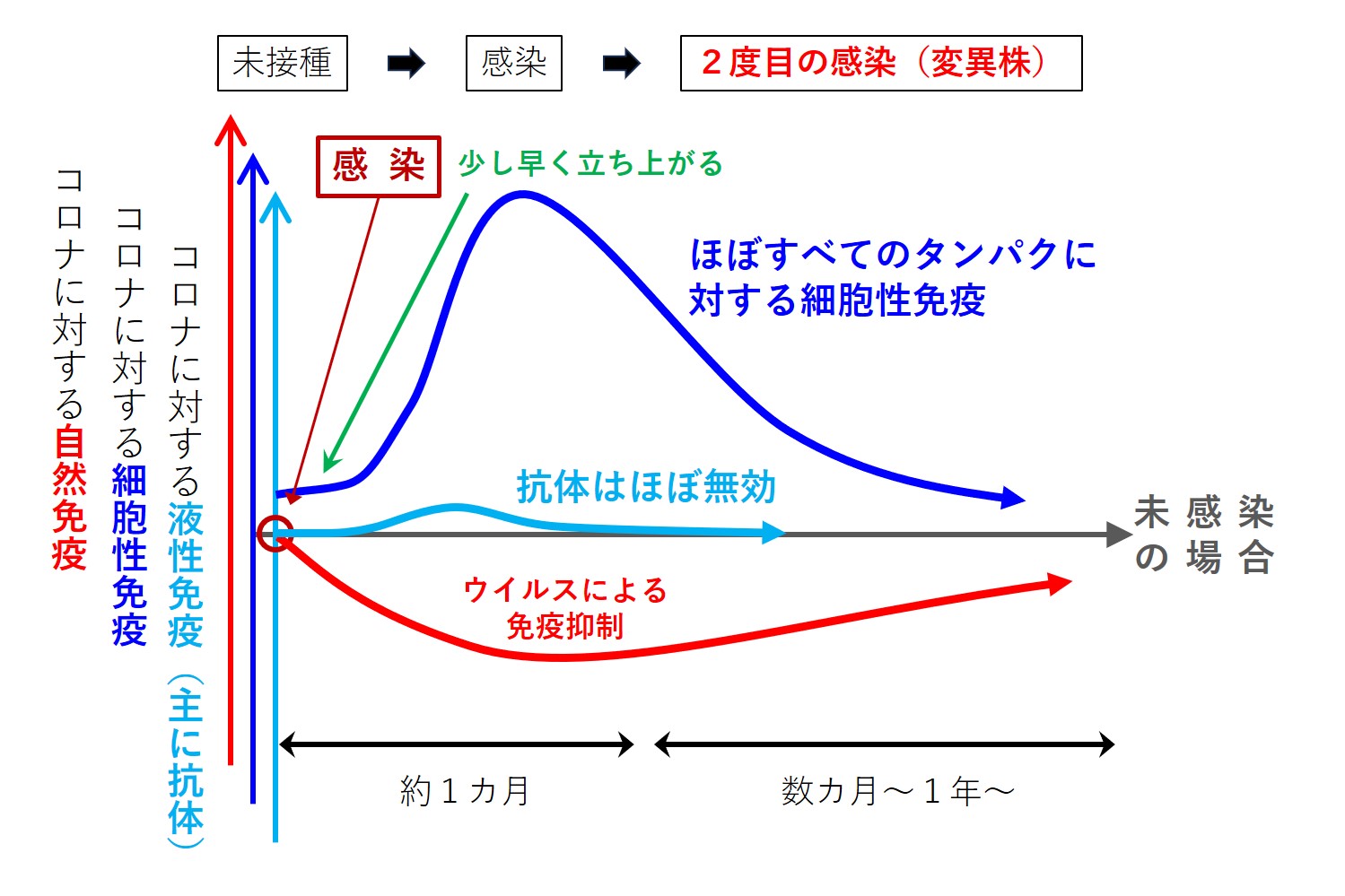

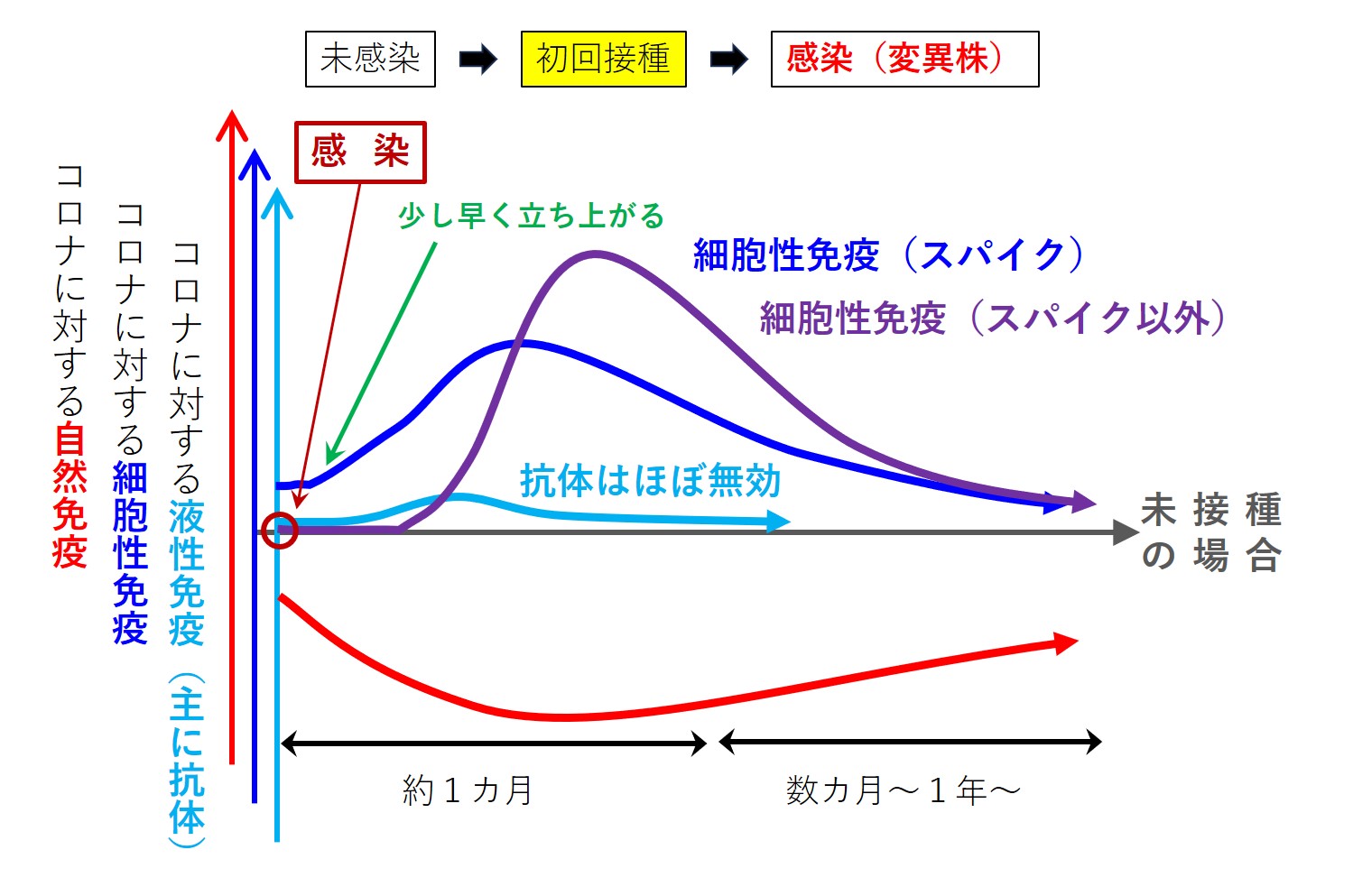

その時におこる免疫応答は次の図のようになります。

注:細胞性免疫は変異の影響を受けにくいので、図では液性免疫だけに免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)が起こるように描いています。しかし今後示す表やグラフでは、細胞性免疫にも免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)が起こっていることがわかるようにしています。

現実的に問題となるのは「液性免疫に起こる免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)」です。

コロナの変異は速いので、「液性免疫(抗体)は免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)の影響を数か月後の変異種感染でも強く受け、細胞性免疫は数年後の変異種感染で強く受ける」という理解でよいと考えられます。

つまり、コロナの変異の大部分は「液性免疫逃避変異」であり、「細胞性免疫逃避変異」は少ない。逆に言えば、抗体によるウイルス淘汰圧というのは非常に強力であり、コロナの特にスパイク先端RBDヘッド領域に対する抗体の中和能力はとても強い ということです。

ヒトの免疫系は、mRNAワクチンによる助けの有る無しに関係なく、コロナウイルスの変異の速さについていくことができていません。

「免疫逃避変異って何?」の参考:▶ ▶ ▶

ウイルス変異の問題だけではなく、そもそも ヒトの免疫系はコロナに対する獲得免疫を長く保持しないという傾向があり、mRNAワクチンによる獲得免疫の強化は数カ月(~長くても半年)で切れ、感染による獲得免疫の強化も1年(~長くても数年)で切れます。

「コロナに対する獲得免疫を長く保持しないという傾向」は、ヒト(以前の祖先動物)とコロナウイルス科との(何百万年?、何千万年?、という)長いかかわりの中で作られた性質のようであり、詳しい原因は解明されていないようです。

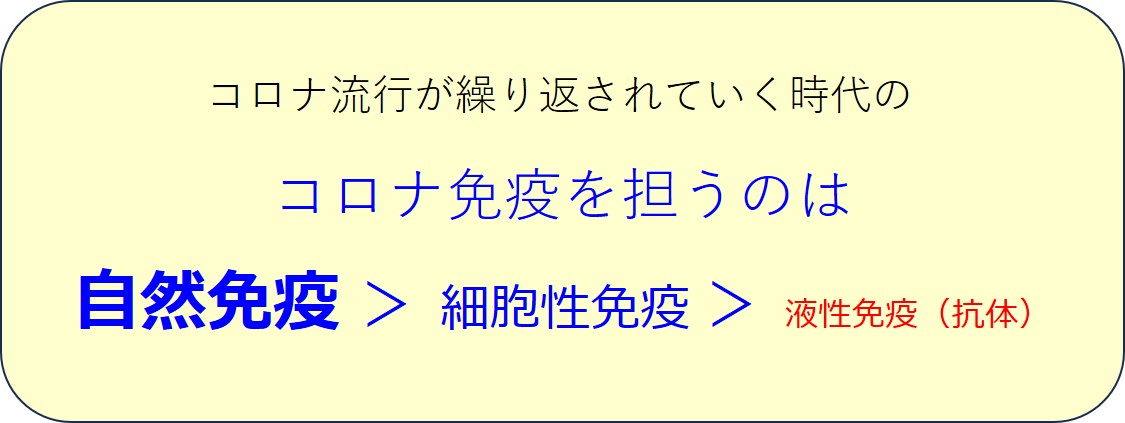

しかし、変異などの影響を受けないのが自然免疫系です。色々な方法でコロナに対する獲得免疫を強化することよりも 自然免疫の強さを保つことが大切です。

獲得免疫の働く仕組みでわかるように、自然免疫が弱いと獲得免疫も強さを発揮できません。

各種のワクチンを含むいろいろな方法でコロナに対する獲得免疫を強化しても、肝心の自然免疫が弱くなっては元も子もなくなります。いろいろな方法の中には自然免疫を弱めてしまうものがあるので注意が必要です。

「元も子もない」:▶ ▶ ▶

さて、ワクチン未接種者が「武漢株(初めてのSARS-CoV-2 感染)」 → 「P株」に感染 → 「Q株」に感染したときの免疫応答の様子を表にすると次のようになります(最初の3つの図を表にしたものです)。

表を見るときのポイントは、初回感染時にはとても役立つ液性免疫(主に抗体)が、2回目の感染以降は「免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)」のためにまったくといってよいほど役立たなくなるところです。

| SARS-CoV-2 感染 | 1st:武漢株 | 2nd:P株 | 3rd:Q株 |

| 自然免疫 (→細胞性免疫*) |

+++ | ++** | ++** |

| 細胞性免疫 | +++ | ++** | ++** |

| 液性免疫(抗S抗体) | +++ | + | + |

| 固有抗体の産生 | +++ | - | - |

| 共通抗体の産生*** | +++ | +++ | +++ |

| ウイルス中和能力 | +++ | + | + |

| 感染制御に役立ったのは | 自然免疫 細胞性免疫 液性免疫(抗体) |

自然免疫 細胞性免疫 |

自然免疫 細胞性免疫 |

*:自然免疫系の食細胞は、獲得免疫系による抗原特異的な刺激を受けて超活性化するそうです。超活性化した食細胞の働きは獲得免疫系の働きに分類されています。

SARS-CoV-2 感染は自然免疫系の働きをしばらく(数カ月~年?)抑制しますし、mRNAワクチンも自然免疫系を抑制します(この免疫抑制は、急性期症状が軽減する原因のひとつである可能性が考えられます)。

**:免疫刷り込みは「類似病原体に対する免疫応答を効率化する仕組み」であると理解されており、細胞性免疫でも同様のことはおこっていると考えられているようです。液性免疫の方が病原体の変異による影響を強く受けることから、この表では液性免疫「+++ → +」、細胞性免疫「+++ → ++」と差をつけて表示しています。

***:異なる変異種間のスパイクで共通するエピトープは、RBD(受容体結合部位)ヘッド領域から遠い部位にあることが多いため、共通エピトープに対する抗体のウイルス中和能力は低くなります。「3-5-4.免疫応答(1)」で紹介したように、各変異種に固有の抗体が結合するエピトープはRBDヘッド領域に多く、固有抗体の中和能力は高くなります。しかしRBDヘッド領域は変異が多く固有抗体は免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)の影響をもろに受けます。

表を見れば、感染を繰り返している時、常に役立っているのは 自然免疫 と 細胞性免疫 である ことがわかります。

そして表の中では「感染制御に役立ったのは」として「自然免疫 と 細胞性免疫」を並べていますが、初感染の時も、再感染の時も、最初に動いてウイルスを実質的に制圧しているのは 自然免疫 です。参照:「3-4.コロナに対する免疫」

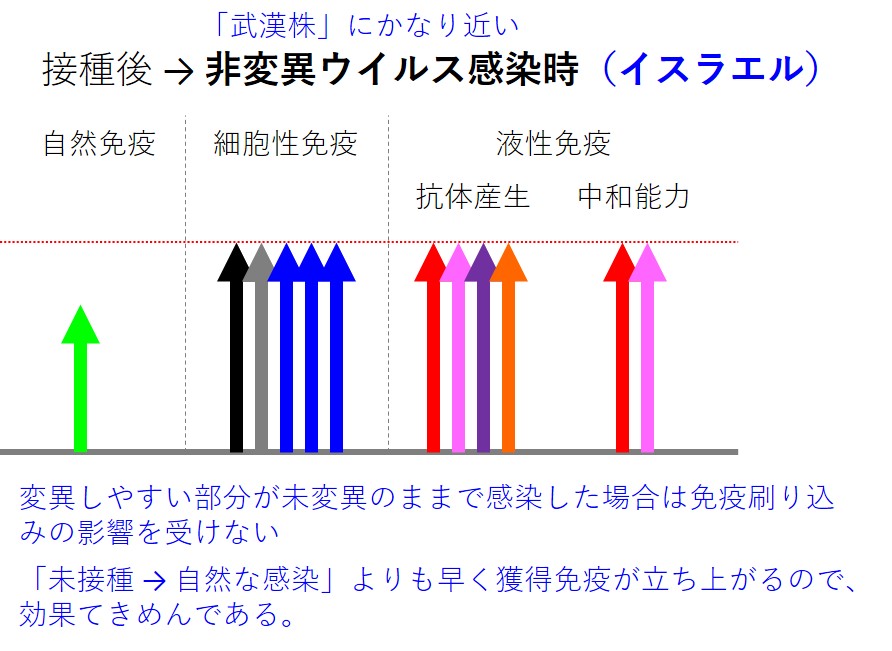

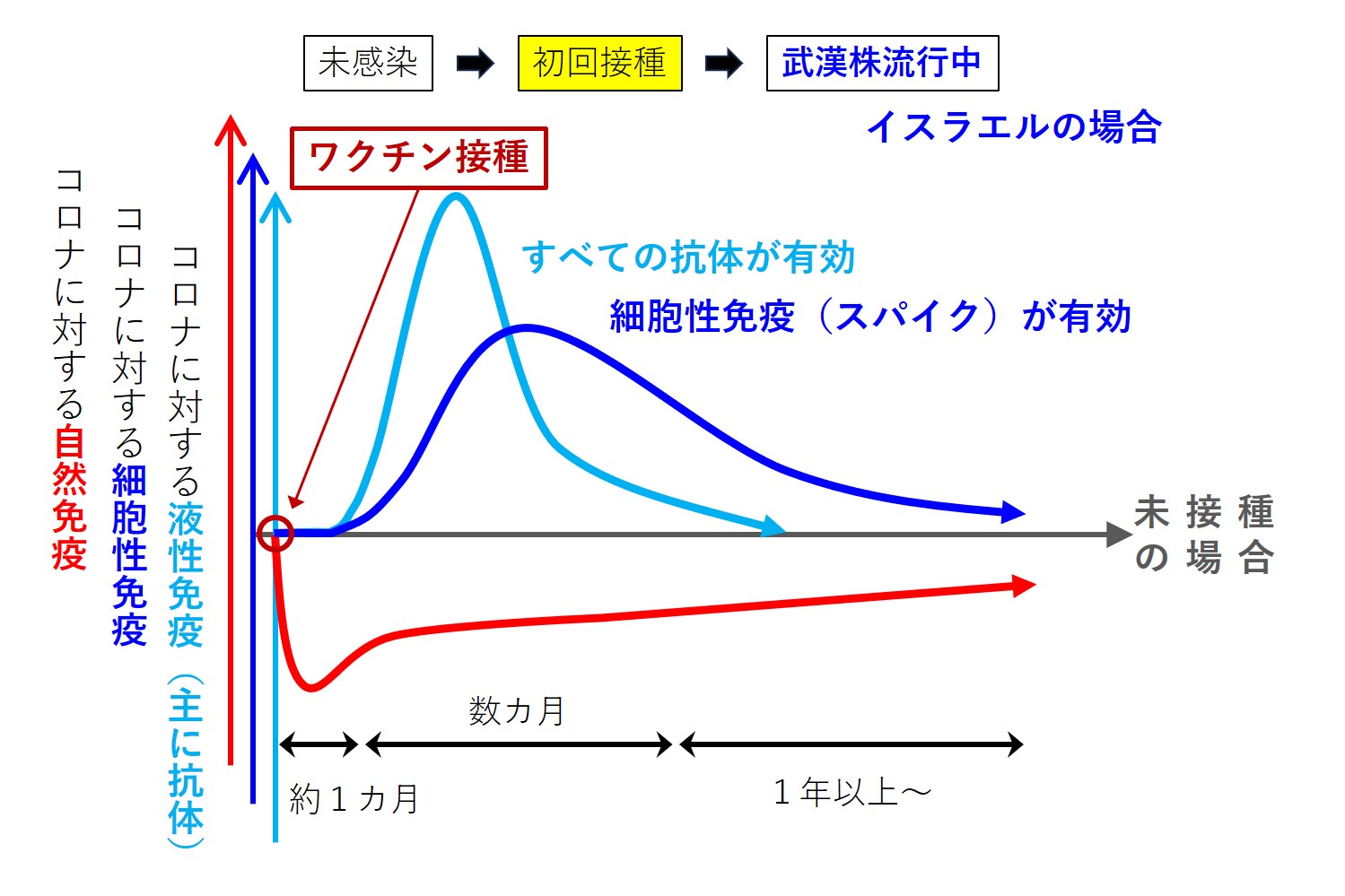

次の表は、「武漢株mRNAワクチン → ほぼ武漢株(SARS-CoV-2 初感染)→ Q株」の順に感染した場合(イスラエル)でおこったと考えられる免疫応答です。

「P株」が、武漢株からあまり変異していない「ほぼ武漢株」のときに起こることです。

イスラエルは、世界に先駆けて「全国民規模のmRNAワクチン接種」をおこない、大きな成果を得た国です:▶ ▶ ▶

| SARS-CoV-2 感染 | 1st:mRNAvac* 武漢株Spike |

2nd:ほぼ武漢株 | 3rd:Q株 |

| 自然免疫 (→細胞性免疫) |

+++ | ++ | ++ |

| 細胞性免疫 | +++ | +++ | ++ |

| 液性免疫 | +++ | +++ | + |

| 固有抗体の産生 | +++ | - | - |

| 共通抗体の産生 | +++** | +++** | +++ |

| ウイルス中和能力 | +++ | +++** | + |

| 感染制御に役立ったのは | 自然免疫 細胞性免疫 液性免疫(抗体) |

自然免疫 細胞性免疫 液性免疫(抗体) |

自然免疫 細胞性免疫 |

*:初回接種(1回目と3週後の2回目の組み合わせ)

**:イスラエルの場合、武漢株から大きく変異していない流行株との間には、共通エピトープがたくさんあり、RBDヘッド領域に結合できるものも少なくなく、ワクチンで作られた抗S抗体の多くが強い中和能力を発揮したと考えられます。ワクチン普及でウイルスの免疫逃避変異が加速し、次の「Q株」ではもう大きく変異しているので共通エピトープの中和能力は弱くなっています。

イスラエルでmRNAワクチン接種が最初に行われたとき、それはそれは良く効いたわけですね。武漢株からほとんど変異の進んでいないウイルス(ほぼ武漢株)に感染したわけですから、mRNAワクチンはホームランを打ったようなものです。

欧米等でイスラエル同様に早期接種をした地域では同様の効果を得たようです。

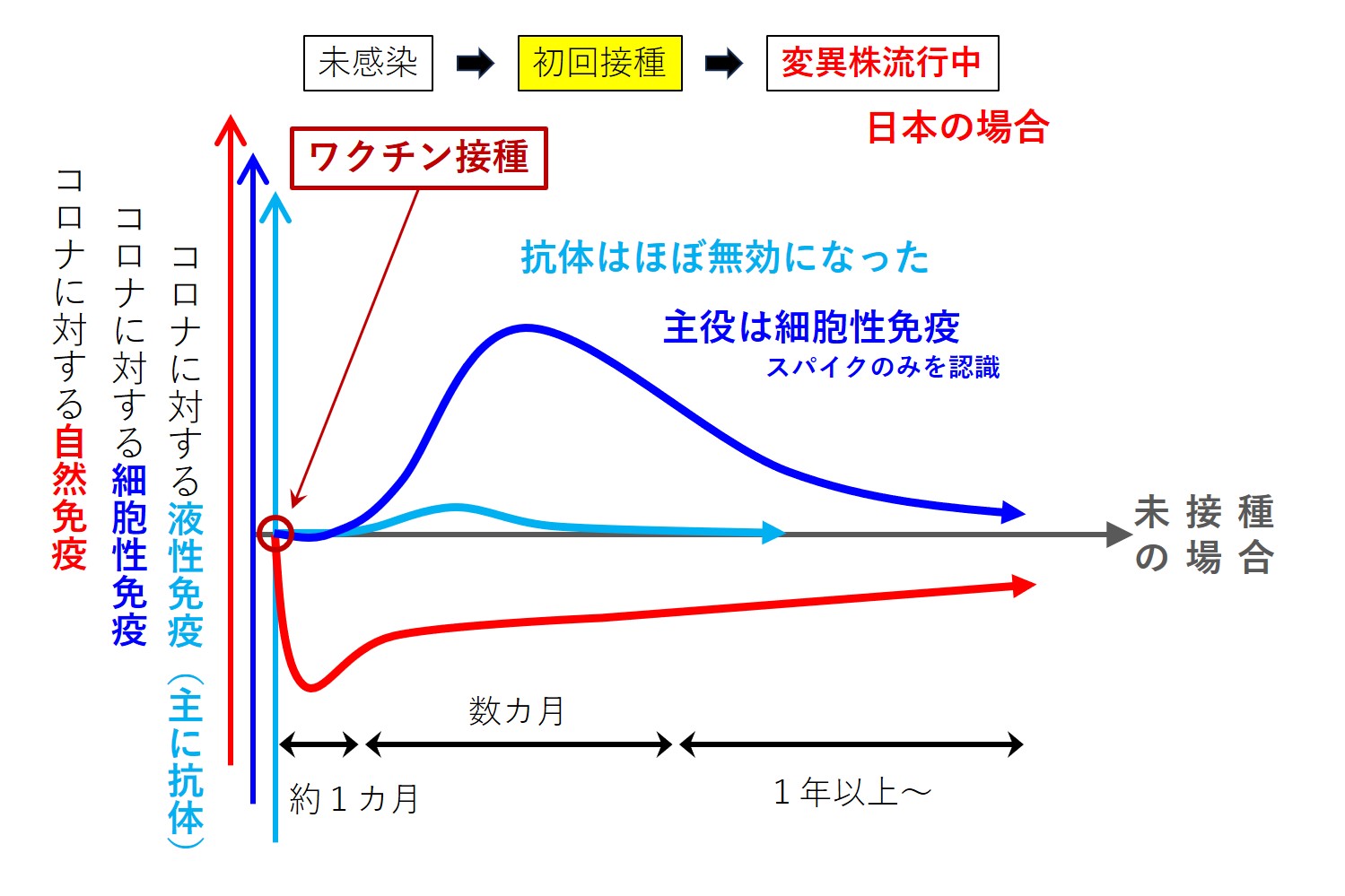

しかし、ウイルス変異が大きく進み始めてからmRNAワクチン接種を開始した日本がその恩恵を受けることはありませんでした(むしろ日本人が持っていたファクターXをmRNAワクチンに壊されて損をしただけです:「3-7.ワクチン接種したのになぜ感染したのか」で説明します)。

なお、mRNAワクチン接種だけでなくコロナ感染でもファクターXが壊されているようです。SARS-CoV-2 の免疫破壊力、侮っては(あなどっては)ダメです。

「武漢株mRNAワクチン接種 → P株 → Q株」の順に感染した場合(日本など)におこる免疫応答は次の表のようになります。

| SARS-CoV-2 感染 | 1st:mRNAvac 武漢株Spike |

2nd:P株 | 3rd:Q株 |

| 自然免疫 (→細胞性免疫) |

+++ | ++ | ++ |

| 細胞性免疫 | +++ | ++ | ++ |

| 液性免疫 | +++ | + | + |

| 固有抗体の産生 | +++ | - | - |

| 共通抗体の産生 | +++ | +++ | +++ |

| ウイルス中和能力 | +++ | + | + |

| 感染制御に役立ったのは | 自然免疫 細胞性免疫 液性免疫(抗体) |

自然免疫 細胞性免疫 |

自然免疫 細胞性免疫 |

最初の表 1 とよく似た結果となっています。

ワクチンを接種することは「免疫系に対する感染の予行演習」みたいなものですから、似た反応がおこることになります。

一度でも感染する、またはmRNAワクチン接種を受けると、その後は免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)の影響を受けることになります。

こうした表をよく見ながら考えると;

液性免疫(抗体)が役立つのは初回感染時、あるいはmRNAワクチンの産生するスパイクと同じスパイクを持つウイルスに感染したときのみであり、今後 SARS-CoV-2 による感染が何十年と繰り返されていくときは 免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)の強い影響をずっと受け続けるため、液性免疫(抗体)が役立つチャンスは二度と訪れない ことがわかります。

大事なことなので、もう一度繰り返します。コロナ流行が消滅することなく波状に感染者が増えたり減ったりを繰り返しながら続くとき、1度でも感染したことがある人や、1度でもmRNAワクチンを接種したことがある人(=感染に相当します)が、変異の多いスパイクRBDヘッド領域に結合する最強の中和抗体による保護を受けることはありません。

液性免疫(抗体)が細胞性免疫よりも弱いんだ、だから重視しないでもよいと理解しないでください。

むしろ液性免疫(抗体)があまりにも強力なので、ウイルスも全力で液性免疫逃避変異をおこなっているのです。

もし未来の変異を先回りした抗体を用意できれば、それは強力な免疫となります(・・・これは陰謀論的利用が可能です、ウイルスもワクチンも事前に用意できる時代なので 😊)。

また、免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)をうまく利用して免疫を高める時期を上手に選ぶこともできます。これは「3-8.ワクチンの接種時期を選ぶ」で紹介します。

繰り返される感染の途中でmRNAワクチン接種を組込むことは、次の表のように「普通の感染を1回追加する」に近い意味になります(普通の感染との質的な違いは後で説明します)。「繰り返される感染の途中」なので初回感染のデータは表から省いています。

| SARS-CoV-2感染 | 2nd:P株 | 3rd:Q株 | 4Th: mRNAvac |

5th:R株 |

| 自然免疫 | ++ | ++ | ++ | ++ |

| 細胞性免疫 | ++ | ++ | ++ | ++ |

| 液性免疫 | + | + | + | + |

| 固有抗体の産生 | - | - | - | - |

| 共通抗体の産生 | +++ | +++ | +++ | +++ |

| ウイルス中和能力 | + | + | + | + |

| 感染制御に役立ったのは | 自然免疫 細胞性免疫 |

自然免疫 細胞性免疫 |

自然免疫 細胞性免疫 |

自然免疫 細胞性免疫 |

表を見ると、「mRNAワクチン接種は、SARS-CoV-2 に対する細胞性免疫強化に幾分かは役立っている」と言えます。

しかし、「mRNAワクチン接種によって強化される細胞性免疫」は「感染によって強化される細胞性免疫」よりもかなり劣っています(その詳細はあとで説明しますが、繰り返すコロナ感染における免疫の重要性は 自然免疫 > 細胞性免疫 > 液性免疫 の順なので、すごく心配する必要はないでしょう)。

ふつうのコロナ感染で強化された細胞性免疫は1~2年で弱くなって、もとに戻るようです。

それが自然な免疫の応答なのですが、mRNAワクチン(初期型)の場合、人によっては体内で延々とスパイクの産生が続いていて(たとえば1年以上・・・😵)、いろいろと複雑なことが免疫系だけでなくいろいろな臓器におこっているようです。

スパイクが延々と作られるときの免疫応答は興味深いのですが、今のところ、ここでの考察対象外です。

すでに何度か述べてきたように、「mRNAワクチン接種によって得られるコロナに対する細胞性免疫の強化効果」は「実際の感染によって得られるコロナに対する細胞性免疫の強化効果」よりかなり劣っています。

この質的問題について説明しておきます。

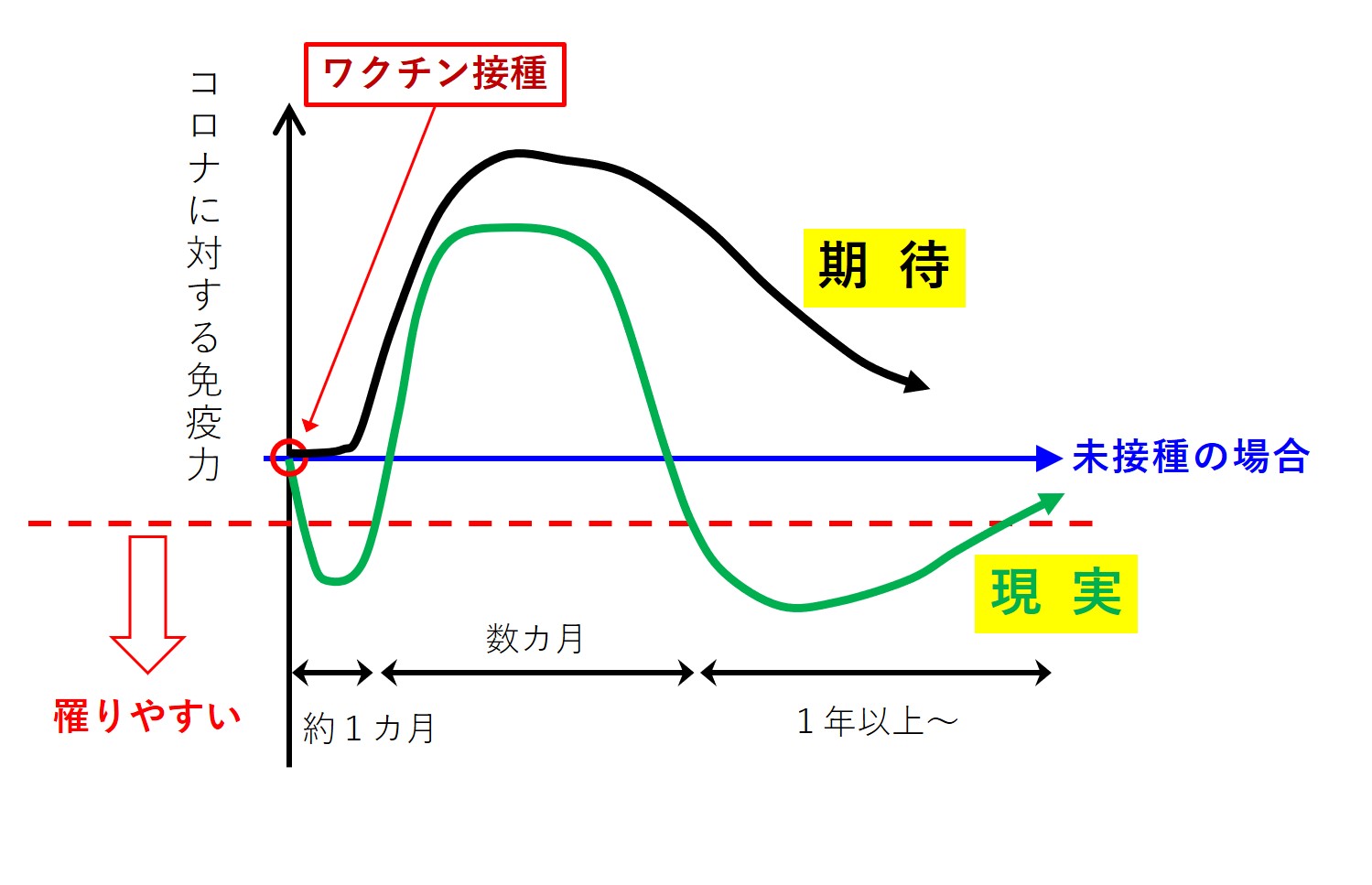

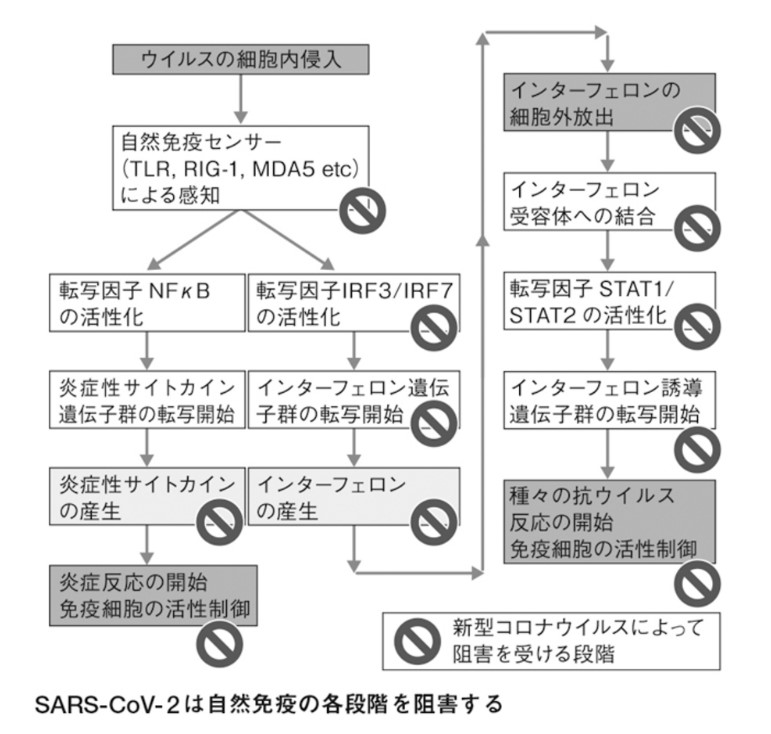

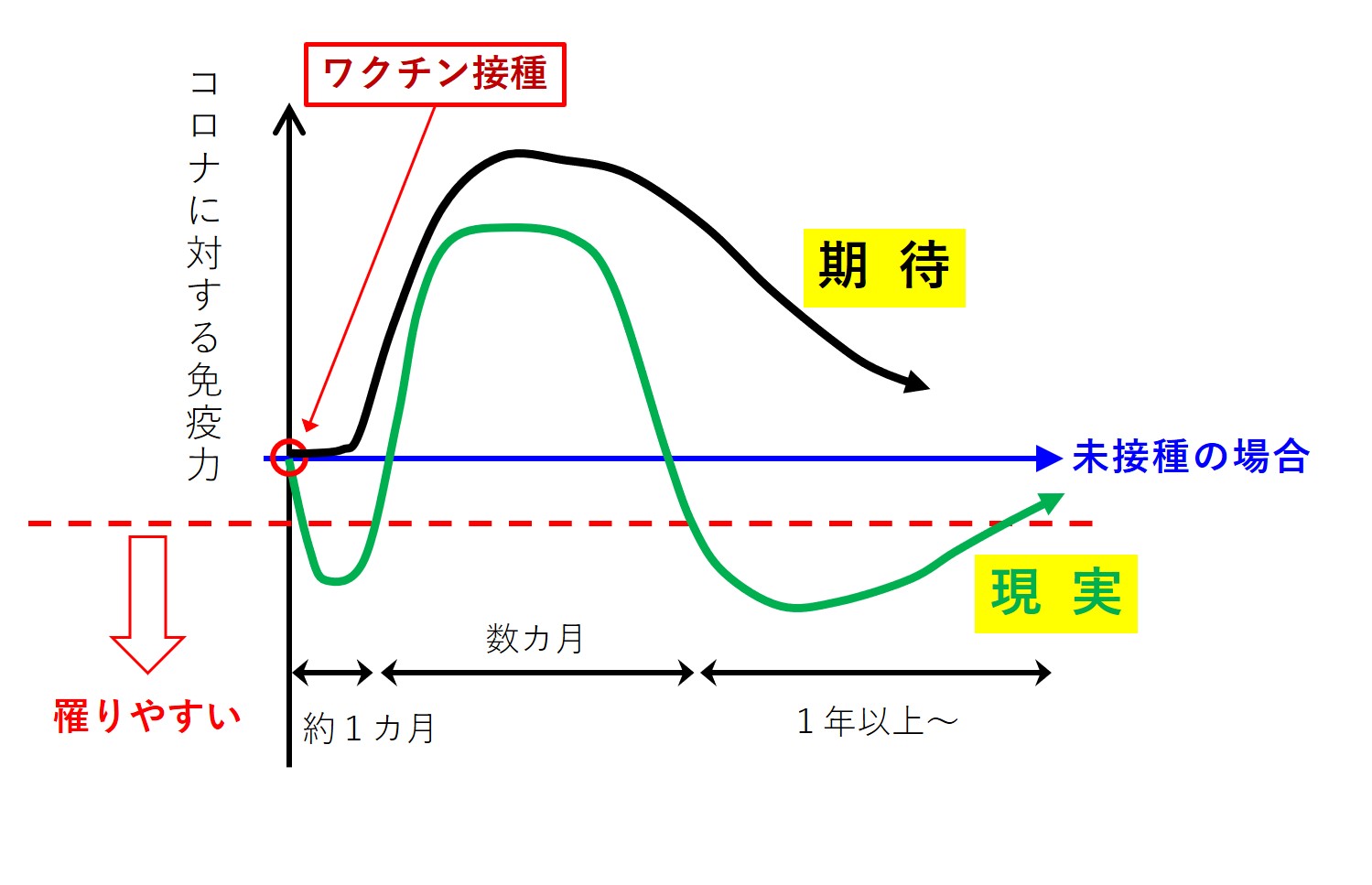

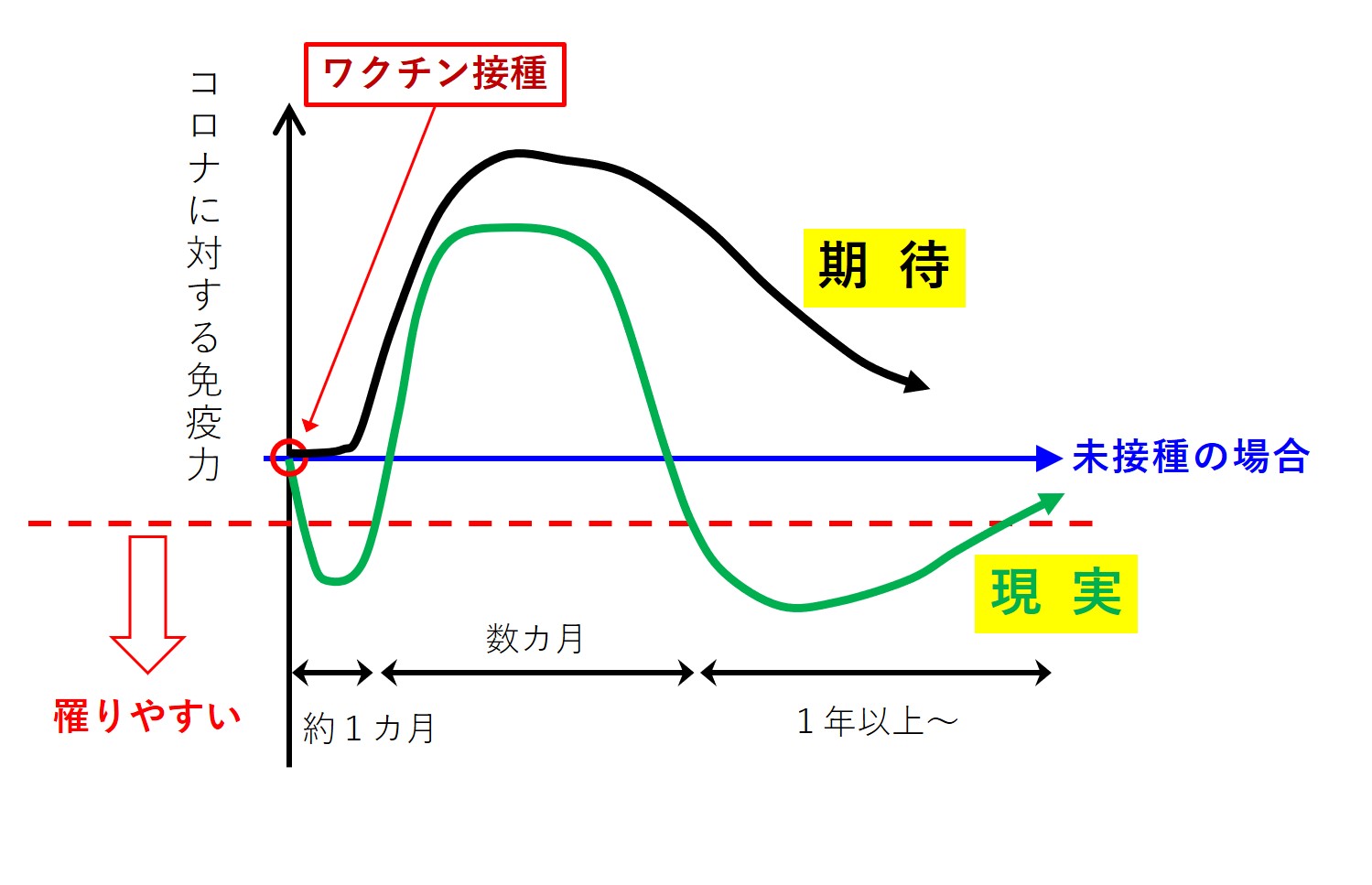

「3-7.ワクチン接種したのになぜ感染したのか」では、次のような図を紹介します。

これは、私が多数の 臨床観察(りんしょうかんさつ)によって知ったことです。

「縦軸:コロナに対する免疫力」は、自然免疫、細胞性免疫、液性免疫(主役は抗体)、すべての総合力を示しています。総合力の結果は、コロナにかかりやすいかどうか、コロナに罹ったときに順調に治るかどうかなどに現れてきます(この縦軸の細かな説明は後でおこないます)。

mRNAワクチン接種の「1カ月後からおおよそ数カ月間」はコロナに罹りにくい期間がありますが、(イスラエルの初期のような場合を除けば)この期間にコロナに対する免疫力を支えているのは主に自然免疫と細胞性免疫です。

液性免疫(抗体)は、あまり役に立っていません(=たまに少し役立つこともある程度)。居なくても困らない脇役です。

免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)のために流行中のコロナウイルスのスパイクに存在するエピトープの一部(先行感染ウイルスと共通のエピトープ)に対する抗体だけが産生されています。

実際に産生されている抗体がカバーしているエピトープの種類が限られており、共通エピトープはスパイクのRBDヘッド領域から遠い部位のエピトープが多いので、中和抗体としての能力はピーク時でもウイルス中和試験で「5倍~40倍」程度であると考えられます(私のデータより類推)。これは強いウイルス中和能力を発揮できているとは言えない状態です。

しかし液性免疫(抗体)が役に立たないのは「mRNAワクチン接種後の感染」の場合も、「自然な感染後の感染」の場合も同じことなので、特に大きな問題ではありません。

どちらも免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)のために液性免疫(抗体)は役に立たないのです。

この無駄な抗体を、mRNAワクチン(初期型)接種後に感染した人は、未接種で感染した人の数倍 ~ 何十倍と多量に作るという特徴があります。これのメリット・デメリットの詳細はまだ不明です。

また、「自然免疫」はmRNAワクチン接種によって少し抑制されるようなので、コロナに感染しづらくなっている数カ月間は、細胞性免疫だけに頼っている状態です。

実際のコロナ感染でも、ウイルスが感染後に産生するタンパク等の働きで「自然免疫」が強く抑制されます。

mRNAワクチン接種者の場合は、実際の感染前から自然免疫が抑制され、感染後はウイルスによる自然免疫抑制が加わります。

免疫の仕組みからわかるように、「自然免疫」が抑えられると「獲得免疫」も本来の実力を発揮できなくなります。

「コロナ感染直後の急性期症状が軽い」というのは「免疫が抑制されているから炎症が軽い」という意味であって、「免疫が強いのでコロナに勝っている」という意味ではないようです。急性期症状が軽かったのに、他の病原体による2次感染を合併したり、ウイルス感染の持続で Long COVID に陥ったりする人は少なくないようです。

mRNAワクチン接種を受けていない人が自然にコロナに感染した場合に強化された細胞性免疫は1~2年間有効のようですが、mRNAワクチン接種によって得られた細胞性免疫強化の有効期間は数カ月間に過ぎないので、自然な感染による細胞性免疫強化よりも劣っているということになります。

なぜmRNAワクチン接種で得られる細胞性免疫は、自然な感染によって得られる細胞性免疫よりも劣っているのでしょうか。

大きく2つの理由が考えられます。

(1)mRNAワクチン接種(初期型)では自然免疫が少し傷つくようです。自然な感染でも自然免疫はウイルスによって強力に抑制されるので、どっちもどっちという感じがしますが、mRNAワクチンの方が自然免疫の抑制が強く、期間も長いのかもしれません(・・・今後の研究に期待します)。

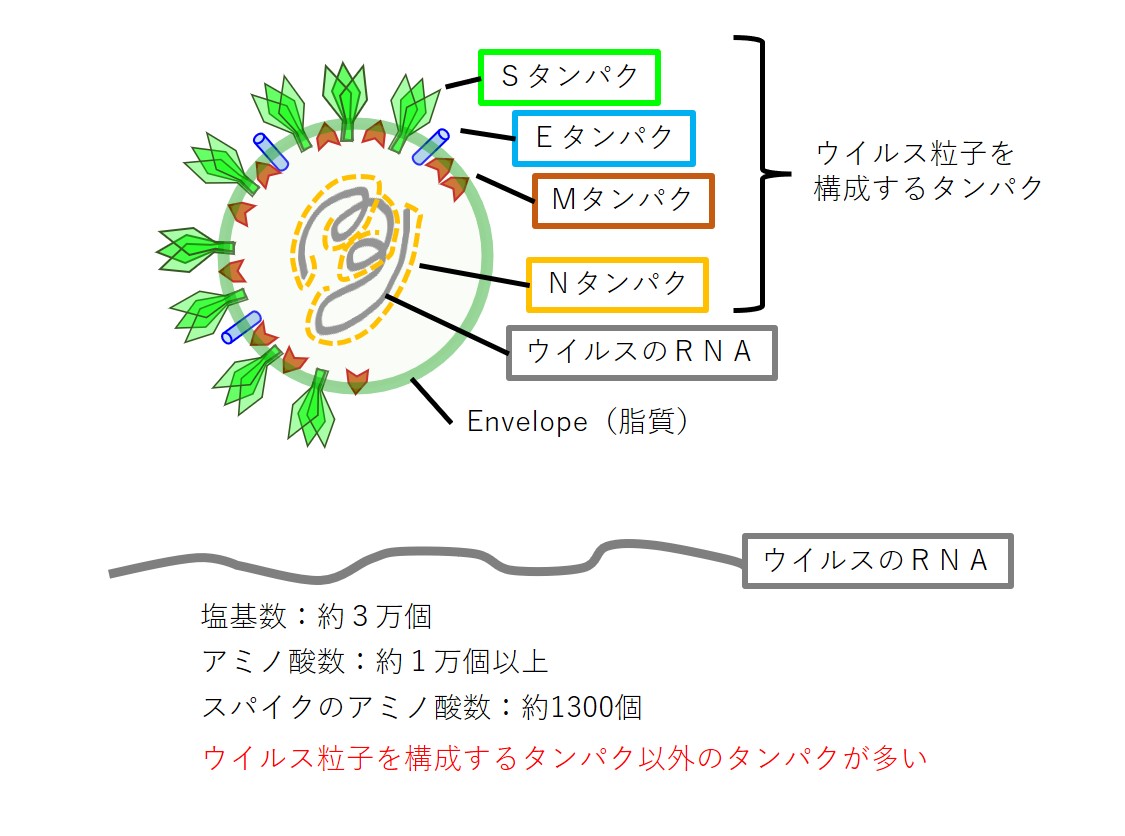

(2)mRNAワクチン接種(初期型)ではスパイクに対する細胞性免疫だけが強化されますが、自然な感染ではスパイクのほかにウイルスの産生するあらゆる種類のタンパクに対する細胞性免疫が強化されます。こちらの効果はかなり大きいと考えられます。

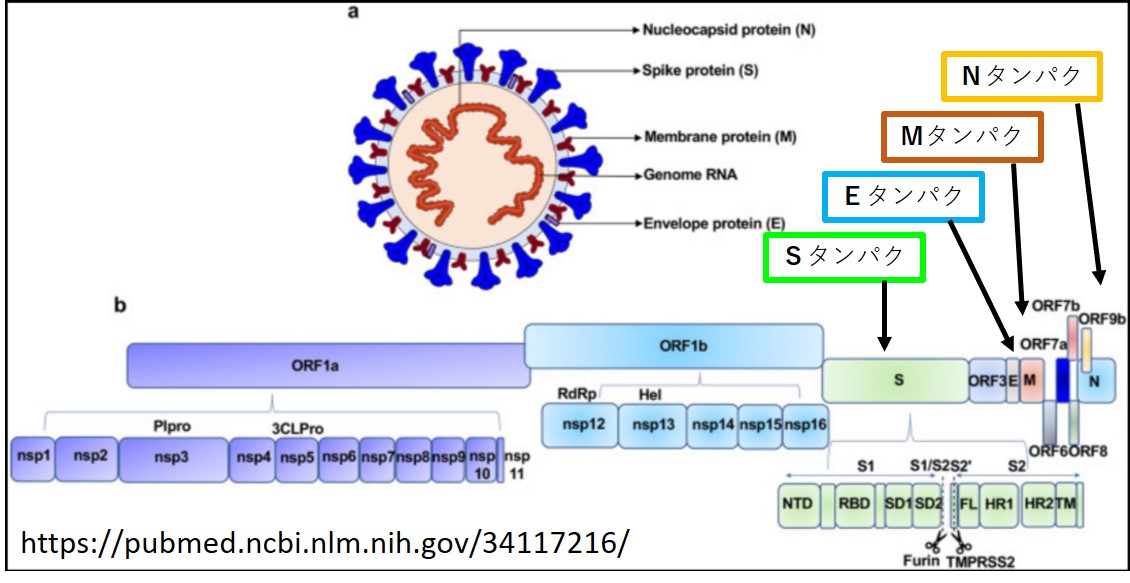

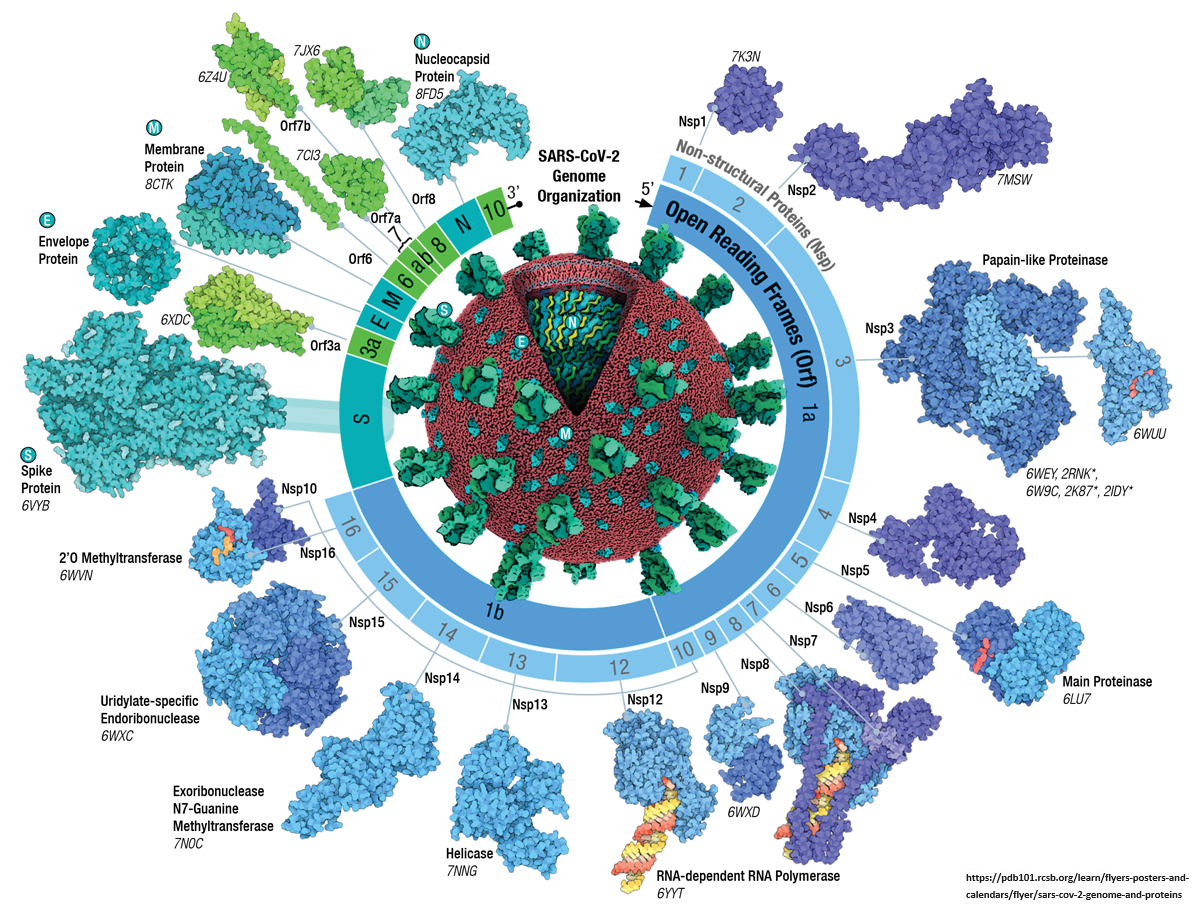

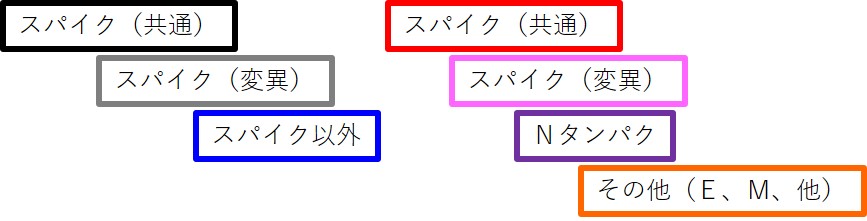

(2)について説明を補足します。

次図のように、SARS-CoV-2 のRNAは非常に大きく、アミノ酸の個数に換算して1万個以上をコードしていますが、スパイクを構成するアミノ酸は 約 1,300 個 に過ぎません。

ウイルス粒子を構成するタンパク全種類を合わせても、全体の4分の1くらいです。

それ以外のタンパクはウイルス粒子の構成分ではありませんが、感染した細胞で産生され、いろいろな活性(毒性を含む)を示します。

「mRNAワクチン接種で得られる細胞性免疫」が「自然な感染によって得られる細胞性免疫」よりもかなり劣っているからといって、「なるべく自然な感染で免疫を付けましょう」と推奨することはできません。

コロナ感染が全身に及ぼす悪影響はとても深く、長期間に及ぶものであり、全貌が明らかになるまでには今後数十年を要すると考えられます。

陰謀論的に言うと、現代文明の発展に必要な特別な目的のために開発されたウイルスとワクチンのようですから、今後5年、10年かけていろいろな効果が明らかになっていくだろうと考えられます。

では、自然免疫、細胞性免疫、液性免疫(抗体産生と体液性中和能力)の強さがどう変化していくのかを、今度は棒グラフの矢印で表示してみましょう。

グラフ等を利用した図示における全般的な注意点として;

いろいろな免疫学的な現象の持つ意味の評価が十分にできていないため、まだ多くのことが図示不可能です。

ここで図示するのは教科書的に免疫応答が進むだろうと考えての推測です(注:免疫は未知のことが多く、いうことがコロコロと変わりますので「教科書的=誰もが正しいと認める定説」という意味ではありません)。

実際には、mRNAワクチン接種の後にはかなり複雑な非教科書的な反応も起きているようであり、基礎理論とはかなりズレていて、ここでの図示のようにはなっていない可能性が大きいと考えられます。世界中の研究者が調べている途上ですが、詳細が明らかになるまでには何十年かを要するかもしれません。

ここでの図示は、そうした研究の限界と私の不勉強による制約を強く受けていると理解してください(勉強して少しずつ修正していきます)。

mRNAワクチン(初期型)接種後には、自然な感染後にできる抗体量の 数倍 ~ 数十倍 の抗体が産生されます。mRNAワクチン接種後は、多量の抗S抗体が産生されるため、抗N抗体など他の抗体産生が伸びない傾向が認められています。つまり、未接種のまま感染したほうがしっかりとした量の抗N抗体が産生されるようです(抗N抗体がよくないと言う研究者もいるので、抗S抗体以外もしっかりと作られることが良いことだとは断定できません)。

こういったことも図示できていません。

いろいろと限界はありますが、棒グラフはわかりやすいので説明に使ってみます。

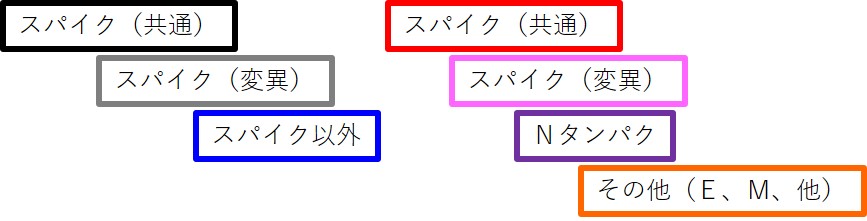

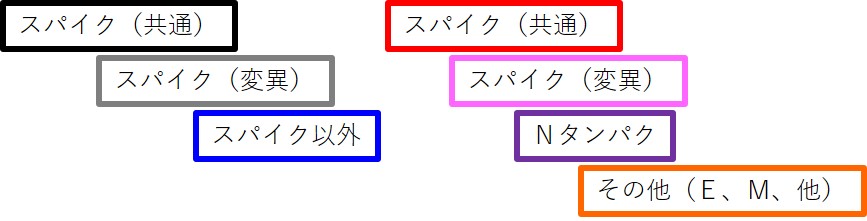

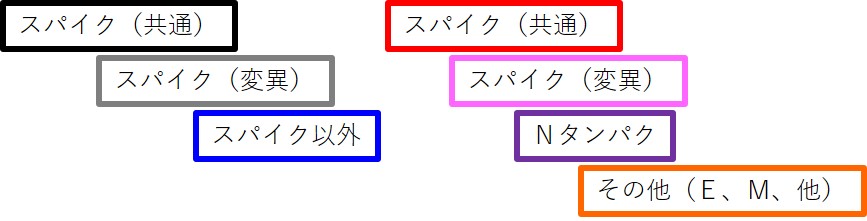

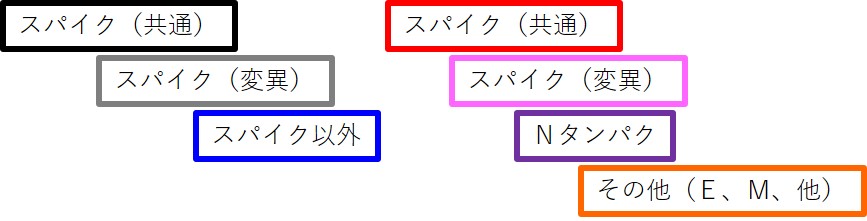

では、次のように色分けします(グラフ 1)。色分けは必要に応じて何度も表示しているので覚える必要はありません。

「スパイク(共通)」は、スパイクタンパクにあるアミノ酸配列のうち、変異しにくい部分を意味しています。変異しにくいから共通配列になるわけです。そういう部位は、スパイクのRBDヘッド領域から遠い部位であり、したがって「スパイク(共通)」に対する抗体の中和能力は低いものとなります。

「スパイク(変異)」は、変異しやすい部分です。RBDヘッド領域あるいはそれに近い部位に多く、「スパイク(変異)」に対する抗体の中和能力はとても高いものとなります。免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)の影響を受けます。

「抗N抗体」がADEなどの悪さをしやすいという仮説があるため、その他(Eタンパク、Mタンパク等)とは分けて「Nタンパク」を表示しています。

SARS-CoV-2 のRNAにおいて「スパイク以外」のタンパクをコードしている配列の長さは、スパイクをコードする長さの20倍以上あるのですが、それに応じて矢印を何十本も描くと見づらくなるので、図では3本にしています(細胞性免疫の青い3本の棒)。

液性免疫の左側は「抗体の量」を表し、右側は「抗体の中和能力」を表しています。

最初に、SARS-CoV-2 出現以前の免疫系の状態を図示します(グラフ 2)。獲得免疫系はいっさい強化されていない状態です。

mRNAワクチンの未接種のままコロナに感染すると次図のようになります(グラフ 3)。

新型コロナとの初顔合わせなので免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)は働きません(正確に言うと、感染のたびに働いているけれども悪影響の形では現れないということです)。

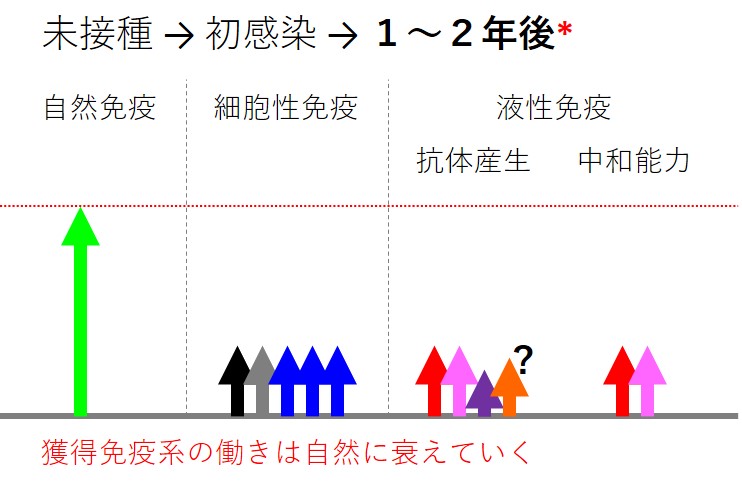

コロナウイルスに対する獲得免疫は、感染等で強化されてもすぐに弱まっていくという特徴があるようです(グラフ 4)。

1~2年で免疫はほぼ無くなるのですが、最新のオミクロン変異株(JN.1:日本では2023年末 ~ 2024年前半に流行)はその傾向が更に強くなっており、半年持たないようになっているという報告もあるようです。

SARS-CoV-2 の2回目感染からは、免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)がしっかりと現れるようになります(グラフ 5)。

抗体はしっかりとした量が産生されますが、結合するエピトープは過去の先行感染との共通エピトープに制約されて種類が激減し、しかも共通エピトープはスパイクのRBDヘッド領域から離れた部位に多いので、抗体による中和能力は初感染時の数分の1以下に低下します。

ウイルス感染から回復した人の血清には抗体がたくさん含まれています。回復者血清を重症の感染者に投与する治療方法は、コロナ騒動の初期には有効だったようですが、その後流行を繰り返し、ウイルスの変異が進むうちに無効になったようです。免疫刷り込みが起こるようになったため、感染しても十分な中和抗体を産生することができなくなったということです。

こうして抗体の働きは情けないほど弱まるので、免疫刷り込みの影響を比較的受けにくい細胞性免疫が主に頑張ることになります。

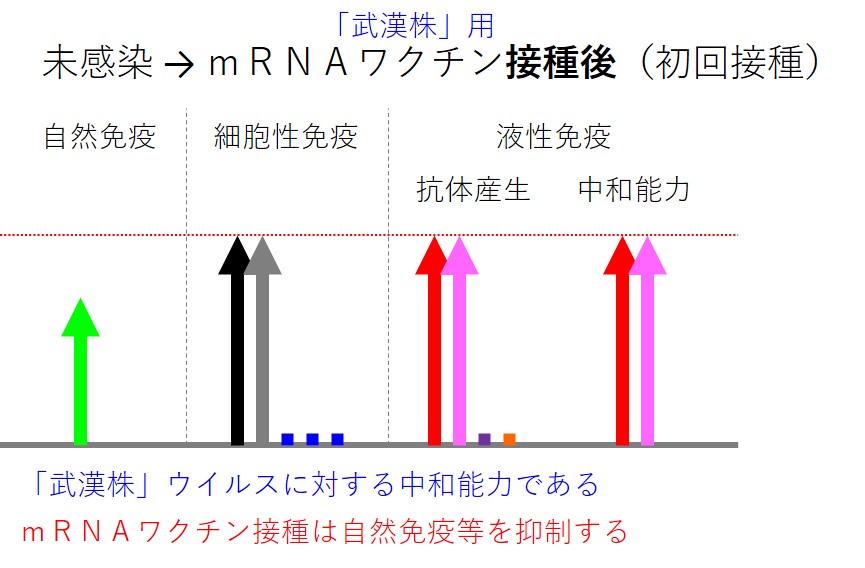

さて、最初に「武漢株」用のmRNAワクチン(初期型)が接種可能となりました。接種後は次のようになります(グラフ 6)。

「武漢株」のスパイクに対する細胞性免疫と液性免疫が強化されます。

イスラエルの場合、「武漢株」用のmRNAワクチンを接種したあと、「武漢株」からさほど大きく変異していないコロナの流行を迎えました(グラフ 7)。

「武漢株」用mRNAワクチンによって作られた免疫は強力に効き、コロナの流行や重症化を抑えました。

しかし、日本など遅れて「武漢株」のmRNAワクチンを接種した国は、「武漢株」から大きく変異したコロナの流行を迎えることになり、免疫刷り込みの影響を強く受けることになりました(グラフ 8)。

イスラエルが受けたような恩恵は全くありませんでした。

「スパイク(共通)」が実際に抑えているエピトープの種類はわずかであり、中和活性は低く、とても大活躍とは言えない状態です。

「スパイク(共通)」に対する細胞性免疫は、未接種者よりも早く立ち上がったと考えられますが、そもそも SARS-CoV-2 が感染細胞内で産生するタンパク全種類の中でスパイクの占める割合は5%未満であり、メリットはおそらく「お気持ち」程度でしょう。

ウイルス感染の予防には中和抗体が重要であり、ウイルス感染の治癒には細胞性免疫が重要であると、教科書的には言われています。

SARS-CoV-2 の場合、免疫刷り込みの影響が大きいので、そのような中和抗体による感染予防の恩恵を受けたのはmRNAワクチン接種直後のイスラエルだけでしょう(イスラエル同様に早く接種した英米等の一部でも恩恵はありました)。

日本等、変異株流行が始まって「武漢株」用のmRNAワクチン接種を始めた国や、SARS-CoV-2 の感染流行のために国民の多くが1回以上感染した国では、これから当分の間(何十年?コロナ流行が続く限り)中和抗体による感染予防を狙うことは不可能でしょう。

もし(コロナの流行が途絶えた何十年か後に)そのような機会が訪れたとしても、中和抗体による感染予防ができるのは(イスラエルのように)1回限りです。

数十年に1度あるか無いかというイスラエルの成功体験をいつまでも引きずるのはよくないことです。

(ワクチン接種と流行とのタイミングが合わないと得られない)中和抗体による感染予防などは狙わないで、強い自然免疫の維持と細胞性免疫による「感染予防、感染時の重症化予防・早期治癒」を重視すべきでしょう。

その意味において、(中和抗体産生を狙っているために)スパイクの情報しかもっていないmRNAワクチンよりも、ウイルスの産生する全タンパクの情報を持つ弱毒化生ワクチンの方が格段に優れていると考えられます。

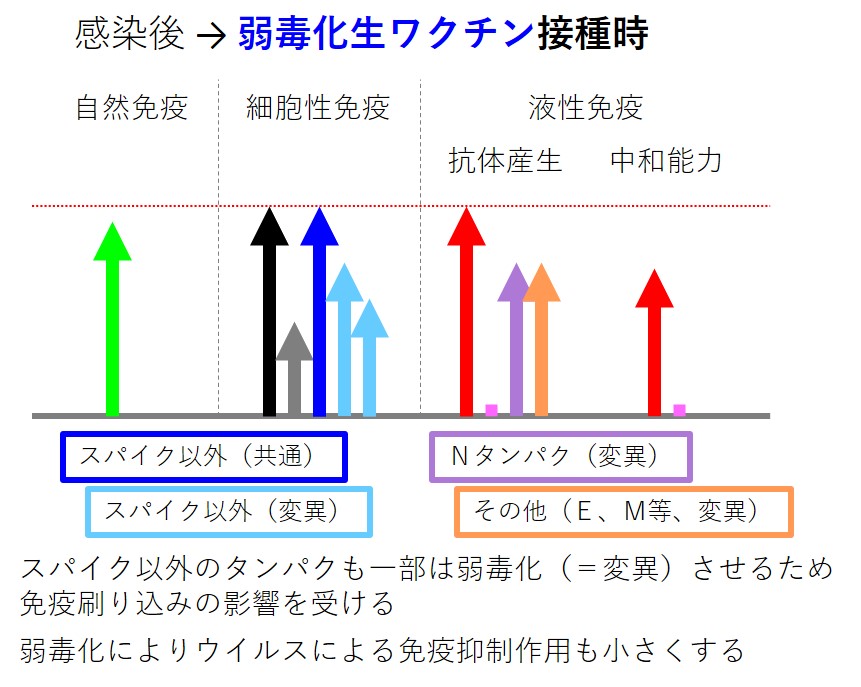

では、弱毒化生ワクチンを接種するとどうなるでしょうか(グラフ 9)。

上図(↑)では、いろいろなタンパクに弱毒化するための変異を加えています。

弱毒化生ワクチン接種で作られる免疫は、本物の感染で作られる免疫には及びませんが、本物の感染でおこるような強い免疫抑制を避けることができるのでメリットは大きいです。

感染後にmRNAワクチン(初期型)を接種した時にできる免疫は、かなり劣ったものになります(グラフ 10)。

「グラフ 6」と比べても劣っているように見えますが、そもそも「グラフ 6」も武漢株用なので実質的には「グラフ 10」と大差ありません。

mRNAワクチン接種による免疫抑制の仕組みの詳細は不明であり、免疫抑制を改善できない前提で図示しています。

mRNAワクチン接種で得られる細胞性免疫強化効果は、自然な感染で得られる細胞性免疫強化効果よりも劣っている(弱くて、有効期間が短い)のですが、それは もっと優れたワクチンを開発する必要性を示唆している のだと私は理解しています。

そして私は、弱毒化生ワクチンの開発が現時点ではベストだろうと考えています。

次の図(↓)は「接種時期選定の参考」の冒頭で紹介した図です。

病原体やワクチンはヒトの細胞内に入って影響を与えますが、その対象で分類すると次の表のようになります。

直接影響を与える細胞の種類の多いものほど強毒性(高病原性)です。

そして細胞の中に入る能力の最も優れている(=危険な)のがmRNAワクチンです。

特定の細胞を選ぶことなく、あらゆる細胞の中に入っていく性能を持つものは、ウイルスでもワクチンでも要注意です。

| 細胞内に入り 直接的影響を 与える対象 |

インフルエンザ | コロナ | ワクチン |

| 特定の細胞 | 季節性インフルエンザ | ふつうの風邪のコロナ | 弱毒化生ワクチン |

| ほぼあらゆる細胞 | 高病原性鳥インフルエンザ | 高病原性コロナ (SARS-CoV-2) |

mRNAワクチン |

mRNAワクチン(初期タイプ)の姿を、私が理想的と考えている「弱毒化ウイルス(生ワクチン)」あるいはmRNAワクチンの将来の発展形であると期待できる「ウイルス様ワクチン」の姿と比較してみると:

mRNAワクチンの姿が「ずいぶんとみすぼらしい姿」に見えてくるのではないでしょうか?

mRNAワクチン(初期型)は「高病原性ワクチン」と呼ばれるに値する高性能(=直接的影響を与える細胞を選別できない性能)を持っています。

せっかくなので、どんどん横道にそれていきましょう。

講談社現代新書「ウイルスはそこにいる」(宮坂昌之,定岡知彦)からの抜粋記事を紹介します。

新型コロナウイルスは永遠に人類を悩ます?…あまりに多彩かつ強力な「免疫を抑えるしくみ」(2024.04.18)

以下は、引用紹介:

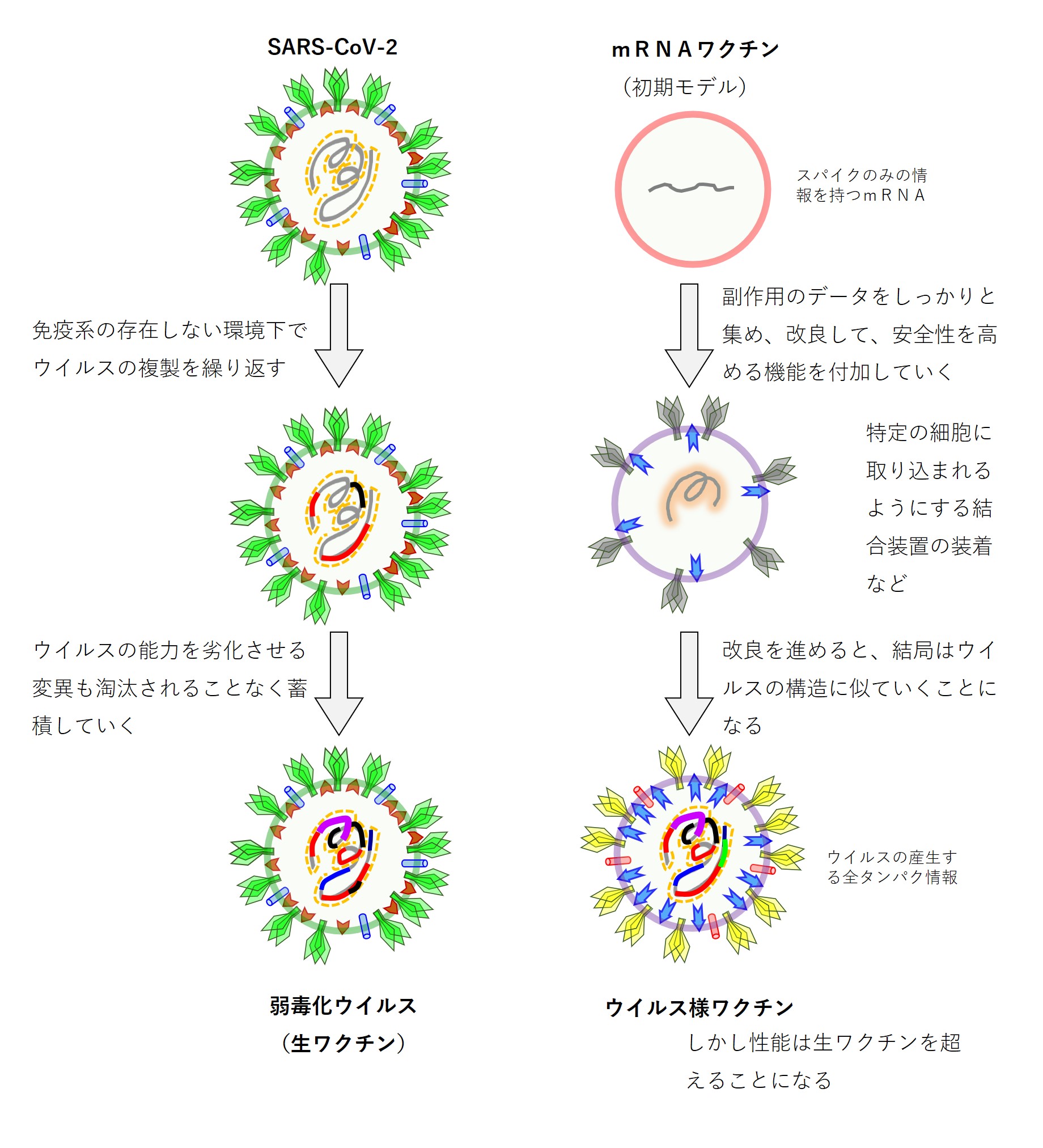

SARS-CoV-2 はどのようにして宿主の免疫を抑えるのだろうか。この仕組みは実に多彩であり、強力である。

SARS-CoV-2 は体内に侵入すると、ヒトの細胞が持つ翻訳機構を利用してウイルスタンパク質をせっせと作り出す。このウイルスのゲノムには約 30 種類のタンパク質がコードされていて、ウイルスが増殖する際にこれらのタンパク質が感染細胞内で次々に作られる。これらのタンパク質は、感染性を持つウイルス粒子が細胞内で複製されるのに必須な分子群であるが、驚いたことに、これらの分子のかなりのものがウイルス感染防御に必須の自然免疫を抑えこんでしまうのだ。

自然免疫の働きは、次の段階で発動する獲得免疫の働きに必須なので、自然免疫の阻害により、感染中期から後期にかけてウイルスの排除に必要な獲得免疫までもがうまく働かなくなってしまう。このようにして、SARS-CoV-2 は、免疫系の上流にある、自然免疫経路の阻害を介して、からだの免疫機構全体を抑えこんでしまうのである(図)。(引用者注:図をじっくり見る必要はありません。「✕」がいっぱいついていることが確認できればかまいません)

本当にすごいウイルスが研究所の中で自然に生まれたのです(😄)。

横道から戻りましょう。

要するに、自然はこれだけすごい毒タンパクを集めてウイルスを作ったわけですから、現代文明もふつうの風邪コロナなどを参考にしてこれらの毒を弱毒化すれば、良い生ワクチンを作れるだろうと、mRNAワクチンは未接種なのに3回も感染して免疫の弱った私は期待するのです。

「ウイルスはそこにいる」の 206 ページには「これまでに得られた科学的エビデンスから判断すると、自然感染で得られる免疫よりもワクチン接種による獲得免疫のほうがはるかに良質なことがわかっている。」と書かれています(ワクチンとはmRNAワクチンのことです)。

ウイルス感染で、これだけ強い免疫抑制がくるのであれば、ワクチンの方が良いというデータも出ることはあるでしょう。しかし、普通に考えて「弱毒化生ワクチン」がベストでしょう。

著者の宮坂昌之さんについて:

医学生向けの免疫学教科書の編集者になるほどの「免疫学の第一人者」であり、免疫についての説明はとてもわかりやすいです。2020年12月、闇落ちしてからmRNAワクチン接種推奨者になりました(・・・不本意なので、やけっぱちになって推奨者を演じているだけかもしれませんが)。本の中で紹介する研究成果の選択にも、科学者らしくない異常に強い「mRNAワクチン激推しバイアス(偏り)」が見られ、不自然さが感じられます。闇世界の支配者は、個人で抵抗できるような相手ではないので、しょうがないことなのでしょう。従わなければ殺されるか、研究室を潰されるかしますから・・・・・あっ、これは陰謀論的解説なので気にしないでください。

では次の図に戻ります(グラフ 11)。

「縦軸:コロナに対する免疫力」は、自然免疫、細胞性免疫、液性免疫(主役は抗体)すべての総合力を示しています。

では、縦軸を3つに分けて表示します。細かな説明は省略します。

まずは「イスラエルの成功例」が次の図です。

次は接種開始の遅れた日本の失敗例です。

未感染・未接種の人が SARS-CoV-2 に初めて感染したときは次のようになります。

そして感染を繰り返すときは免疫刷り込みの影響を強く受けて次図のようになります。

未感染で初回接種(1回目接種と2回目接種のこと)を終えた後に時間の経過した人が SARS-CoV-2 の変異株に感染したときは次図のようになります。

mRNAワクチン接種のメリットはスパイクに対する細胞性免疫が少し早く立ち上がることです。そのおかげでmRNAワクチン接種者では発熱などの急性期症状が軽くなっている可能性が考えられます。

また、mRNAワクチンによる免疫抑制にウイルス感染による免疫抑制が加わるので、mRNAワクチン接種者では発熱などの急性期症状が軽くなっている可能性も考えられます。

前者は良いことですが、後者はあまり歓迎できない現象です。

身体的に特に大きな問題を持っていない場合、前者のメリットを感じることはあまりないでしょう。

しかし、SARS-CoV-2 に対して大きなハンディを持っている人の場合は、この「対象はスパイクに限られるのだけれども、スパイクに対する細胞性免疫が数日早く立ち上がる」ということが感染後の生死を分けることになる可能性もあります。

同時に、そういう方はmRNAワクチンの副作用にも感受性が高いと考えられ、mRNAワクチン接種をした方が良いかどうかの判断はかなり難しいと考えられます。

接種のデメリットは・・・・・書き出すとキリがないのでこのページではやめておきます。X(旧 Twitter ツイッター)などで検索して探してください。

多数の 臨床観察 の結果、「みなさんの免疫力はこう変化していますよ」というこのイメージ図は2021年10月ころから手描きで開始したものですが、いまのところ変更が必要にはなっていません。

この「グラフ 11」を支持する疫学的な研究報告も出ています:臨床観察

ではここで、再度、mRNAワクチン(初期型)接種によってできる抗体のみを取り上げて起こることを整理しておきます(次図:↓)。

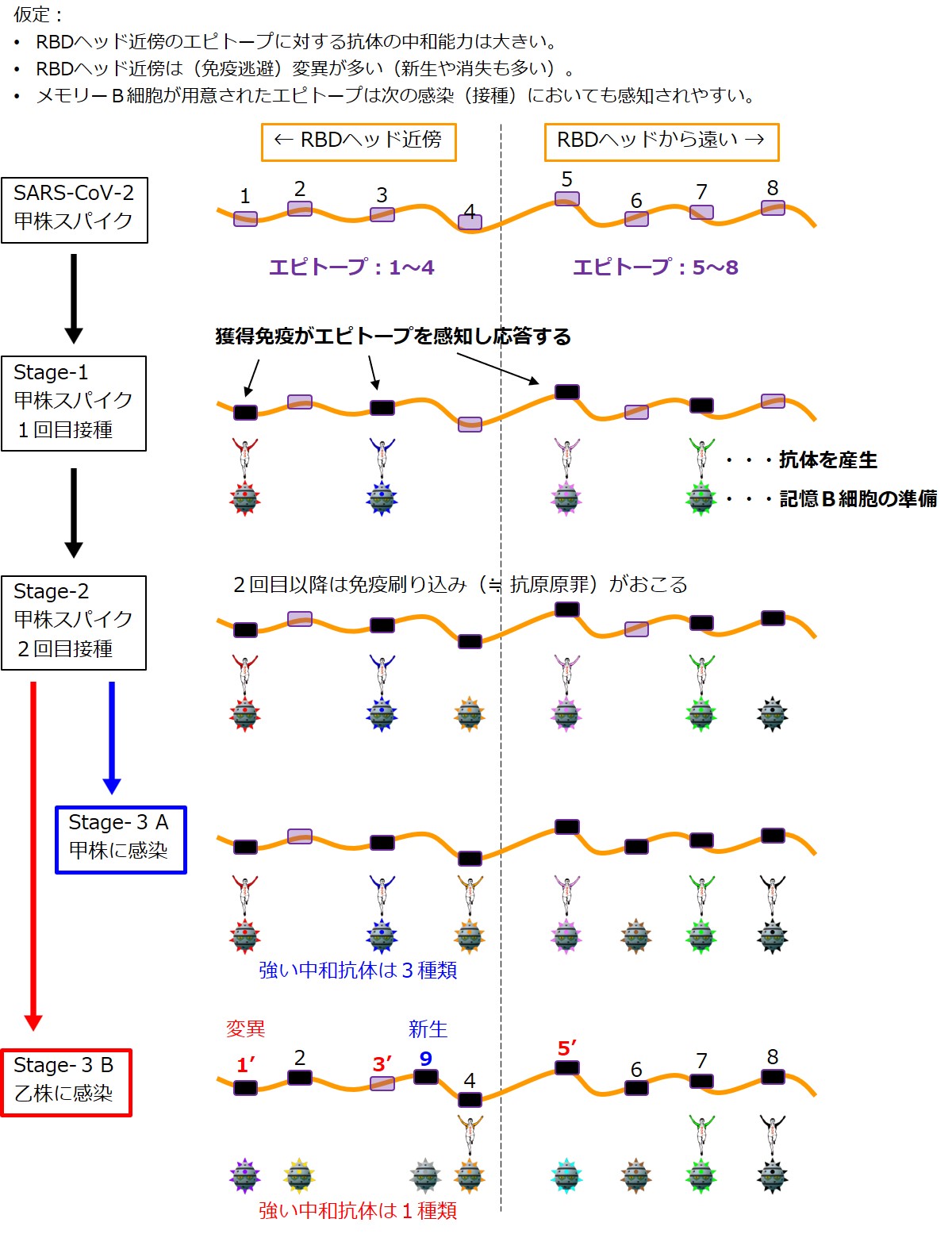

現在の流行株を「甲株」とします。過去に新型コロナ感染歴はなく、ワクチン接種歴もないものとします。

「甲株」のスパイクを産生するmRNAワクチンの接種を2回受けるとします。1回目と2回目を併せて初回接種と呼びます。

初回で2度接種する理由は、1度の接種で獲得免疫系がスパイクにある何百というエピトープのすべてを感知し(把握し)応答できるわけではないからだそうです。

勉強も同じですね。教科書を1通り読んで重要なことを全部覚えることができるわけではありません。

初回接種(1回目と2回目)で保有することになる抗体が決まるのは1回目接種のあとです。

mRNAワクチン接種では、粘膜上に分泌されて感染予防に働く IgA はあまり多く産生されないようですが、血液中にある IgG はウイルスの血行性伝播を妨害しますから、重症化リスクを抱えている患者の重症化予防には役立つと期待できるでしょう。あくまで甲株あるいは甲株と同じウイルス系統のものに関しての効果です。

2回目接種時から免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)がおこります。

1回目接種後に抗体が産生され、メモリーB細胞が用意されたエピトープに対しては大量の抗体が作られます。

2回目接種時に初めて感知されたエピトープに対して、抗体は産生されません。

しかし、メモリーB細胞は用意されます。

ワクチン接種のあと、流行株である甲株に感染しすると、強い中和抗体がたくさん産生されます(図の Stage-3A)。

しかし、ワクチン接種のあと、ワクチン株(甲株)から大きく変異した乙株に感染したときは、抗体によるウイルス中和効果はほとんど期待できないでしょう(図の Stage-3B)。

現実の世界で、mRNAワクチン接種(武漢用初期型)の恩恵を受けたのは、武漢株が大きく変異する前に大規模接種をおこなったイスラエル、英国、米国などに限られます。

しかし、恩恵はその1度限りでした(代わりに失ったものの評価はこれからおこなわれていくのでしょう)。

コロナの流行が繰り返しおこり、1回以上の感染あるいはワクチン接種済み(← 接種は感染に相当する)の人々が大多数を占めるようになった今日、Stage-3A の状態を期待することはとても難しくなっています。

それでも何とかならないかというところを「3-8.ワクチンの接種時期を選ぶ」で紹介します。

あらゆる種類の病原体に対して「自然免疫:最強!」のような誤解をしないでください。

本来、「液性免疫(抗体)」はとても強力であり、ウイルスにとって最も嫌な相手です。ウイルスは中和抗体を避けるように免疫逃避変異します。免疫系がもつ免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)という性質も利用されているのでしょう。

コロナの感染を繰り返すときは「液性免疫(抗体)」が効果的に働かないので、やむを得ず「自然免疫」と「変異の影響を受けにくい細胞性免疫」に頼らざるを得ないのです。

たまたまコロナについては「自然免疫:最強!」です。

あらゆる種類の病原体について「自然免疫:最強!」であれば、そもそも獲得免疫を発達させる必要はなかったでしょう。

「変異の影響を受けにくい細胞性免疫」は「3-4-3.感染しにくい人の免疫」も参照してください。

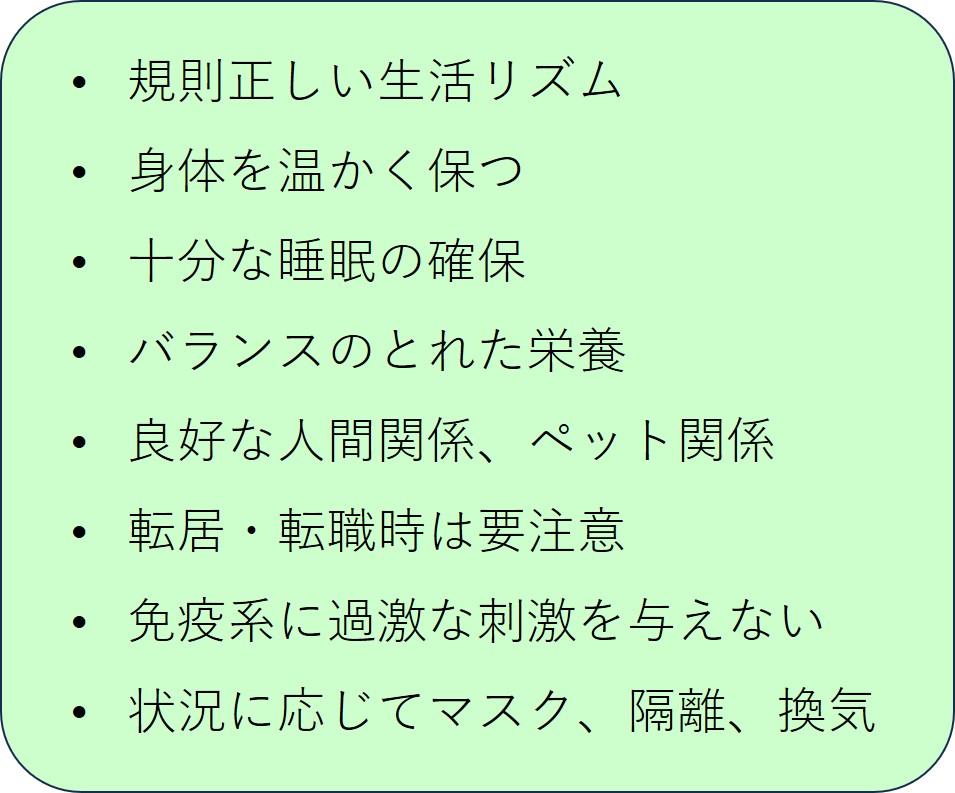

個人の健康のために大事なことは

によって感染を予防することです。

もし実際に感染したならば、少なくとも1年間は「実際の感染で強化されたバランスの良い細胞性免疫」を大切にしたほうが良いと思われます。

すぐにmRNAワクチンを接種すると、そのバランスが崩れます。

ただし、最近のオミクロンは「実際の感染で強化されたバランスの良い細胞性免疫」を従来よりも早く衰えさせるように進化しているようです。

コロナに対しても生ワクチンが優れているというのは、ごく普通の教科書的な結論ですが、それがいまだに始まらないのは、陰謀論的に言えば、闇世界の支配者によって生ワクチンの研究開発が禁止されているということでしょう。

抗体について免疫刷り込みが起こっても、なーんの心配もありません。

重要なのは自然免疫と細胞性免疫です。自然免疫も細胞性免疫も、ウイルスの変異には比較的強いです。

よほどハイリスクの方でない限り、液性免疫の面で万全の準備をしようと努力する必要はありません。準備しても無駄ですから。

液性免疫(抗体産生)は免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)の悪影響を一番大きく受けます。しかしコロナに対する免疫では脇役(わきやく)程度の役割しか持っていませんので心配ありません。

免疫刷り込み(≒ 抗原原罪)で抗体がきちんとできないことよりも、むしろ、mRNAワクチン接種で自然免疫が弱っていく可能性に気をつけるべきでしょう。

そして、こういうこと、mRNAワクチン接種推進に不利になるようなことを公の場では言わないように注意しましょう。

ウイルスもワクチンも、現代文明を救うための重要な役割を担っています(🙃)。

半年か1年の間は随分暴れてご覧に入れる

この1940年9月の上京に際して、山本はもう一つ、注目すべき発言をしている。近衛文麿首相に、その別荘「荻外荘」に招かれて、面談したときのことであった。日米戦争になったときの海軍の見通しについて、近衛に尋ねられた山本は、「それは是非やれと云われば、初め半年か1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら、2年3年となれば、全く確信は持てぬ。三国条約が出来たのは致方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避するよう、極力御努力を願いたい」との有名な答えを返したのである(近衛文麿『失はれし政治――近衛文麿公の手記』)。

「半年か1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら…」・・・『「太平洋の巨鷲」山本五十六 用兵思想から見た真価』より #1』 大木毅(おおきたけし), 2021.07.09 文春オンライン

およそ3世代前のころ、日本より圧倒的に大きい戦争資源を持ち、ものすごいスピードで変化できる自由の国アメリカに、自由よりも全体主義的な秩序を好む日本帝国が挑戦しました。

SARS-CoV-2 に対して、mRNAワクチン(初期型)や不活化ワクチンなどで挑むことは、この帝国海軍による対米開戦に似ています。

最初のうちは、効果があります。(参照:イスラエル)

しかし、最初だけです。

SARS-CoV-2 が人間の対抗策に応じて柔軟に変化し始めると、もう効果は期待できなくなります。

2回目の感染以降は免疫刷り込み(≒抗原原罪)により、抗体のウイルス中和能力は著しく低下します。

「戦略の失敗は戦術で補うことはできない」と言われます。

戦略は戦争の計画であり、戦術はその計画を実行する手段である。戦略が誤れば、戦術的な成功も戦争全体の勝利には結びつかない(クラウゼヴィッツ)

戦略を変えるべきでしょう。

幸い、SARS-CoV-2 やワクチンのメリット・デメリットについていろいろなことがわかってきています。

コロナ感染やmRNAワクチン(初期型)の接種によって現役世代が失った能力の一部は、二度と復帰できない可能性が大きいでしょう。

現役世代の回復を優先してはダメでしょう。

コロナ感染やmRNAワクチン(初期型)接種を逃れた小児を、感染等から守り育てていくことが重要だと考えられます。

優れた弱毒化生ワクチンの開発には何十年もかかるでしょうから、大きな期待はできません。

もちろん、人口管理という立場から見ると、「SARS-CoV-2 と mRNAワクチン(初期型)」の組み合わせは、数十年後に戦略的成功と評価される可能性があります。

参考:日本がアメリカのような自由主義国に勝てない根源的な理由に興味のある方はコチラを:「創造的作戦の起源 長期の大戦であるほど全体主義より自由主義が有利となる理由の根源的考察」

以上で、「3-5.感染例からコロナの免疫を知る」は終了となります。

もともと「3-5.感染例からコロナの免疫を知る」は、古い目次の「補足説明7:感染例」の情報量が莫大なものになったので、さまざまな検査データなどを省略して読みやすく編成し直したものです。

そこで、検査キットの具体的なことや、1回目の感染を掘り起こしていく実際の思考課程もチェックしてみたいという方は、コチラを御覧ください:▶ ▶ ▶(「ゴキブリの宝箱」;補足説明7:感染例 → 補足説明8:2度目の感染)